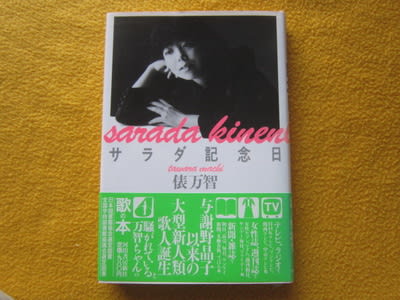

新潮文庫版を読んだ。

前回、本の感想のようなものを書いてからも、本は読んでいたけど、久しぶりにブログに書きたいと強く思える作品に出合った。

図書館で本を選ぶ時はいろいろな作家の作品に挑戦してみるけど、本屋では特定の作家の作品しか買わない作家買いが基本だ。

でも、この本は帯と本屋にあったPOPが気になり、知らない作家だけど手に取った。

本を読んで「おもしろかった」と思う時って、いろんなパターンがあると思う。

笑えた、泣けた、ワクワクドキドキの連続だった、最後に「あっ」と言わされた、感動した、などなど。

でも、この作品はどれにも当てはまらない。

だからといって、おもしろくなかったわけじゃない。

でも、おもしろいという表現のできる作品でもない。

とにかく、最初から最後まで心のザワザワがまったく止まらなかった。

エピローグでは涙さえ浮かんでた。

読み終えて、帯の「読後、あまりの衝撃で3日ほど寝込みました…」が、まったく大げさじゃなかったことを実感した。

このブログは、読み終えてしばらくしてから書いたけど、書き始めたら鳥肌が立った。

読んで良かったのかさえ分からない。

だから、ブログに書いてるけど、人にも勧められない。

ヤバすぎる(いろいろな意味を含む)作品に出合ってしまった感じだ。

以下、内容にかなり触れているので、未読の方はご注意を。

いきなり死刑執行の日から。

それで、一気に引きこまれた。

確定死刑囚は田中雪乃(30歳・逮捕時は24歳)。

交際していた相手の妻と子供を殺した放火殺人犯だ。

裁判長が判決を言い渡す前に述べた死刑に至った理由、そしてマスコミが伝えた田中雪乃という人物像は…

「覚悟のない十七歳の母のもと-」

「養父からの激しい暴力にさらされて-」

「中学時代には強盗致傷事件を-」

「罪なき過去の交際相手を-」

「その計画性と深い殺意を考えれば-」

「反省の様子はほとんど見られず-」

「証拠の信頼性は極めて高く-」

それぞれに実際にかかわってきた人の話で、これらのことがどれだけ真実と異なるかがわかっていく。

マスコミが作り上げた田中雪乃と実際の田中雪乃の違いの大きさに愕然とする。

それでも、罪を認めて死刑を待っているんだから、放火殺人に関しては間違えないんだろうと思いながら読み進める。

でも、徐々に冤罪なんではないかという思いが膨れ上がってくる。

いろいろなエピソードが語られているのに、犯行に関する描写がまったく出てこない違和感。

近くの川で見つかった灯油の空き容器、でも田中雪乃が川に捨てたのはおもちゃ箱。

これも冤罪だったのかと。

佐々木慎一が丹下翔に言えなかった「あの子、たぶんやってない-。」で一気に鳥肌が立った。

死刑執行の日から始まってるのに、終盤はもしかしたら執行が回避されるんじゃないかという思いにとらわれながら読んでいた。

佐々木慎一がついに放火殺人の真犯人にたどり着いた時、田中雪乃の刑執行は決定していた…

それも、執行日は佐々木慎一の誕生日でもある9月15日。

その日付に違和感を覚えた。

死刑の執行は祝日には行われないはずじゃ。

でも、田中雪乃が執行の場へ向かう時に言った「今日って祝日じゃないですよね? 九月十五日。もう敬老の日ではないんですよね? 今日は私の友だちの誕生日なんです。大切な友達です」に、完全にやられた。

死刑になるような冤罪を受け入れることで、自分が望んできた死を手に入れることに成功した田中雪乃。

このブログでも、死刑が自殺の道具に使われることを何度も批判してきた。

でも、田中雪乃は誰も傷つけることなく(殺人という意味で)、それをやってのけた。

そんな田中雪乃でも、執行直前に取り乱した。

そこに、ほんの少し、わずかばかりの救いがあったと思いたい。

普段から、犯罪者を「悪い人に、悪い人に」あるいは「特別な人、特殊な人」にと印象操作するマスコミの伝え方が気に入らなかった。

それを体現したような話だけど、そんな軽いもんじゃない。

あまりにも強烈すぎる。

ヤバすぎる作品に出合ってしまった。