●「天牛堺書店」が破産

いつもカメラ雑誌を買っていた本屋がつぶれてしまいました。ショック!

大阪・堺市を中心に古書・新刊書を扱う店舗を展開していた「天牛堺書店」。(古くから知られる古書の老舗「天牛書店」=大阪府吹田市=とは別会社です)

1月28日付で自己破産を申請したとのこと。

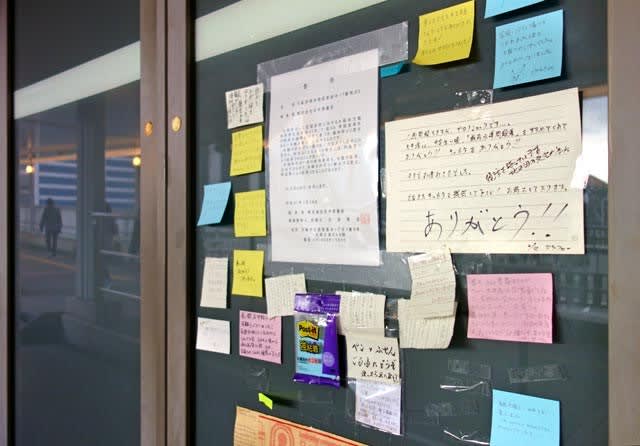

先日、行ってみると、自己破産の告示とともに、利用客のメッセージが。

閉店した「天牛堺書店」の店舗。「ありがとう!!」と、感謝のメッセージがたくさん貼り付けられていました。

14年前、最寄り駅前の再開発で誕生した店です。古書も販売していたのがユニーク。よく流行っているように見えたので、突然の閉店に、みんな驚いたと思います。

メッセージの言葉を見てみると…

「1週間経ちますが、やはりショックです…」

「長い間お疲れ様でした。スタッフのみなさん、ありがとうございました。 32才OL」

「車イスでも入れる本屋さんで、とてもありがたかったです!」

「学校、バイト帰りの疲れきった体の、唯一のいやしでした」

「復活を期待しております。No Books No Life」

「古書の中から“掘り出し物”を見つけるのが好きでした。ネット販売、電子書籍など、時代の流れでしょうか… 実店舗、紙の本、今も大切」

「古書、本は文化だと思います。また復活してほしいです」

「書店が消えつつあることは本当にさみしいです。地元・堺でいつか復活する日を楽しみにしています。14年間ありがとうございました。See You Again!」

「I LOVE YOU」

町の本屋というのは、ただ本や雑誌を売るばかりではなくて、その町の一部。ぶらっと入って、ただ本の表紙をながめたり、パラパラと立ち読みするだけで、流行を感じたり、心の“癒し”にも…

そんな本屋さんが、どんどん消えています。

私の近所では、この10年間に6店が閉店。歩いて行ける範囲の本屋は、たった1店だけになってしまいました。

本当に寂しいことです。

●町の本屋をつぶしているのはアマゾン?

アルメディアという調査会社の統計によると、1999年に全国で22,296 店あった書店が、2017年5月の時点で12,526 店に。

18年で9,770店減っています。さらに、この統計には本部や営業所、また学校に教科書を届けているだけといった本屋さんも含まれているので、実際に本を並べている、いわゆる普通の書店は9,800店前後ではないか、との見方も(日本著者販促センターのページ参照)。

大ざっぱにいえば、18年で「半減」。

地方では、書店がゼロの自治体も増えているようです。

こうした書店減少の要因についてよく言われているのは、アマゾンなどのネット通販の普及、情報入手の多様化、活字離れ、人工減など。

なかでもアマゾンは、書籍販売のシェア2ケタを確保、更に伸びており、“ひとり勝ち”の様相。

たしかにアマゾンは便利です。ネットで注文するとすぐ届きます。しかし、巨大企業に共通の情け容赦ない商取引や、従業員のキツい労働実態、ぼう大なもうけにもかかわらず日本には法人税を納めていない、という企業としてのブラックな側面も取りざたされ、何となく「ワル」のイメージが出てきたこのごろ。

書店の減少も「アマゾンのせいだ!」と、決めつけたくなります。

国もアマゾン、グーグルなど巨大IT企業への色々な規制策に乗り出そうとしているようで、まずはそれを期待しましょう。

ただ、書店の経営難はそれだけが原因ではない、という見方も。

東洋経済ONLINEによると、日本の書店は、かつて「雑高書低」と呼ばれ、雑誌の販売額が書籍を大きく上回っていたそうです。それで取次店や書店の経営は潤っていたところが、ネットの普及で雑誌の販売が急激に落ち込み(最盛期の3分の1)、経営を直撃したとのこと。

この辺が、欧米とは異なる日本の出版界の特殊事情。

また、「返本」という問題も大きいですね。

個人的な経験では、以前なら大手の書店には、ほぼ欲しい本があったのですが、今はどこもかしこも「同じようなベストセラー本はあるけれど、欲しい本はない」 という状況。

新刊本がどんどん出るので、書店のスペースの関係で、売れない本は1、2週間ぐらいで返本され、店頭から消えていくみたいです。印刷された書籍の40%近くは、売れることも読まれることもなく出版社に返本。裁断され、再生紙になっているとか。

「あの本出たけど、あるかな~」と半月ぐらいして書店にいくと、もう影も形もありません。

出版社に残っている在庫を取り寄せてもらうとしても、時間や手間がかかるし、「もういいや。アマゾンで注文!」ということになります。

皮肉な言い方をすれば、アマゾンの最優先フレーズ『顧客満足』ができていなかった日本の出版界の商慣習が、返本のような無駄とコストを放置したまま、消費者離れ、書店激減につながっているのではないか、という気がします。

ただ、よく聞くのは、そんな中で個性のある書店は生き残る、という話。

書店側が自分の頭で考え、本選び・品ぞろえをしていくことで、こんな風に寂しく街角から消えていく現象を食い止められるかも… です。

-------------------------------------------------------------------------------------

関連記事

・『大阪府下で書店12店舗、天牛堺書店(堺市)が破産』(帝国データバンク・YAHOO!JAPANニュース)

・『日本の書店がどんどん潰れていく本当の理由』(東洋経済ONLINE)

・『2000年のピークから4割減、姿消す“町の本屋さん” 生き残り賭けたサービスとは?』(Abema TIMES)

・『出版流通の危機を読み解く② なぜ書店が減っている?―雑誌で食べてきた街の本屋さん〈文化通信コラム第3回〉』(ダ・ヴィンチニュース)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます