昨年の日本人と訪日外国人旅行者による日本国内における旅行消費額(「旅行・観光消費動向調査(2019年)」観光庁)は27兆円、そのうちインバウンドビジネスが占める割合は17%ほどで、金額にして4.8兆円立だったようです。インバウンドビジネスが壊滅的だから、旅館・ホテル業界が壊滅的になったとは言い切れません。国内旅行需要の落ち込みが主因です。旅行は不要不急の代表例でアフターコロナですぐに回復するものでもないでしょう。淘汰を避けるためには業態転換などの抜本改革が必要かもしれません。今まであれば10年かかっていた業態転換が半年で達成されると考えるべきで、来るべきものが来たと捉えるべきでしょう。適者生存なのです。

以下抜粋コピー

以下抜粋コピー

都道府県をまたいだ移動制限が解除され、コロナ禍で大打撃を受けた旅館・ホテル業界の回復に期待がかかるが、6月以降の稼働率はいまだに低く、危機的な状況が続いている。インバウンド需要が望めず、多くの日本人にも旅行への警戒感が残るなかで、旅館・ホテル業界が生き残るためにはどうすべきなのか。ホテル業界の内情に詳しいプリンシプル・ホテル コンサルティングの中山晴史所長が、リアルな旅館・ホテル業界の危機的な状況と決死の生き残り策を紹介する。

日本の観光業における

インバウンドの影響は大きくない!?

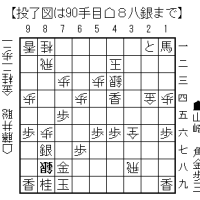

2019年は年間3188万人、1カ月平均でも約265万人の外国人が押し寄せた日本(日本政府観光局の年間推計値、以下同じ)。それが4月には2900人、そして5月には1700人という衝撃的な数字へと激減した。率にして99.9%減だ。

これらの数字から、訪日外国人観光客の激減が日本の観光業を壊滅的な状態に追いやったという論調をよく見かける。しかし、訪日外国人の数ではなく「消費額」で考えると、違う側面が見えてくる。

昨年の日本人と訪日外国人旅行者による日本国内における旅行消費額(「旅行・観光消費動向調査(2019年)」観光庁)は27兆円近くに上ったが、そのうちインバウンドビジネスが占める割合は17%ほどで、金額にして4.8兆円だった。日本人による宿泊消費約22兆円に比べれば、訪日外国人旅行者の激減が業界に与えるインパクトは報道されているほど大きくないことがわかる。

東京の浅草や渋谷、京都市内、大阪の中心部からは外国人が劇的に消えてしまったので、たしかに視覚的にもインパクトがあり、中でも今回取り上げる旅館・ホテル業界がこれにより壊滅的な被害を受けたようには見える。

しかし、実のところ旅館・ホテル業界にとっては、それよりも日本人ビジネスマンによる宿泊や宴会の利用客、あるいはレストラン利用客の消滅のほうが問題として大きいのだ。その影響は、国内におけるエリア特性による違いはなく、またホテルのグレード・業態・知名度などとも一切関係がない。つまり、北海道から沖縄までのあらゆるすべての旅館・ホテルが同様の苦境に置かれている。

これまで旅館・ホテル業界は、バブル崩壊やリーマン・ショックのような経済危機、あるいはSARSなどの感染病による危機、また神戸をはじめとした阪神地方や東北地方での震災などさまざまな苦難を経験してきた。ただ、これらのケースでは日本全国を見渡せば、人の動きのあるところには一定のマーケットが確実に存在していた。

それが今回は、まさに北から南まで同じ苦境にある。対応策を講じようにも、過去の事例や実例を参考にすることもできず、営業戦略上も苦しい時間が重ねられている。

「国内マーケットがあるから安泰」ではない

先日、北海道から沖縄まで15カ所ほどのホテルに、6月に入ってからの稼働状況を聞いた。すると、私がヒアリングしたところに限ってはいるが、20%を超える稼働率になっていたホテルは一つもなく、緊急事態宣言の解除があったからといって、短絡的には予約が増加するわけではないことがわかった。

インバウンドの影響は意外と大きくないのなら、これから国内需要に期待すればいいという声もある。しかし、稼働率20%未満の状態が続いていることからも、先に述べた日本人の消費額22兆円のマーケットがいつ回復するかは、まだ不透明だ。その消費額の半分がマーケットに戻ると仮定しても、すでに第1四半期(4月~6月)の売り上げを喪失している。マーケットの縮小と時間的な制約が課題となっている。

加えて、マーケットに見え隠れする警戒感も大きな問題だ。集団での移動や行動は、依然としてマーケットからも敬遠されている。また、ルール順守をすれば当然、多くの移動手段でも送客力(収容人数)が半減される。移動制限の解除後はビジネスマンを中心に動きだしてはいるが、いわゆるレジャーや観光での団体旅行の活況はしばらく期待できない。この警戒感はホテル側が「安全・安心」を唱えても、容易には払拭できないかもしれず、秋口からの観光などのベストシーズンが第2波、第3波と重なるようなことでもあれば、せっかくの回復基調もほごにされる可能性もある。

こうした人々の警戒感を受けて、最近、マスコミを通じてホテル関係者などが県内需要を喚起する「マイクロツーリズム」を提唱している。もちろんこれらの施策も決して悪いことではないが、果たして県内需要だけで営業利益が出せるほどの収入が上げられるだろうか。 しばらく(業界の通説では18カ月)はこのような状況が続くことを覚悟し、資金調達の方法論も追加で模索しなければならない。国も追加の方策を考えてはくれているが、受けられる融資は受けるべきだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます