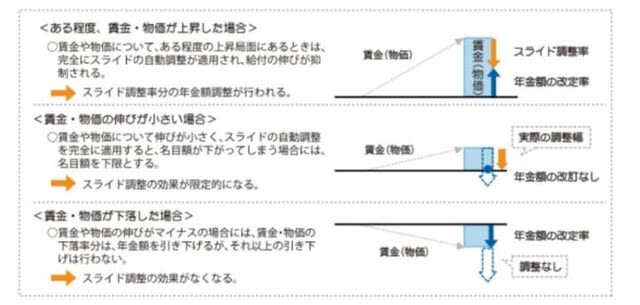

年金は女子の方が180万円得ってホント❔・・特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に男女差があるのは何故か❔

老齢厚生年金の支給開始年齢は、男女とも65歳です、しかし、次の全てに当てはまる人は、65歳になる前に【特別支給の老齢厚生年金】が受給できます。

1961年4月1日以前に生まれ、、または1966年4月1日以前に生まれた女性・・・厚生年金保険等に1年以上加入したことがある・・

老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている‥・老齢厚生年金は、以前は60歳から受給できましたが、1994年と2000年の法改正で支給開始年齢が

65歳に引き上げられました。とは言え、老後の生活を支える大切な年金ですから、5年も支給を遅らせるわけにもいかず時間をかけて段階的に・・

受給開始年齢を引き上げていくことになったのです・・・・・・・日本年金機構特別支給の老齢厚生年金・・・

特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分に分かれていて、定額部分は既に支給開始年齢の引き上げが終わっていますが報酬比例部分の方は、

現在もまだ引き上げの途中です・・・・・次に・・男女の支給開始年齢を見てみましょう‥・図表1が男性・・図表2が女性です・・・・・・

2つの表をみると、男性と女性では、支給開始年齢に【5年のずれ】があることが分かります。なぜ女性の方が早くもらえるのか❔なぜこの状況なのか❔

男女に差ができた理由は、厚生年金制度の歴史にあり、制度ができた1944年当時、年金の支給開始年齢は、男女とも55歳でした。その後1954年の改正で

男性の支給額は60歳に引き上げられたが、女性の方は55歳のまま据え置かれたのです。当時は男女別定年制を導入していた会社が多く、男性に比べて・・

女性の定年年齢が低く設定されていたことが大きな理由のようです・・・・その後、労働条件の男女差解消の動きとともに、1985年の改正で、

女性の支給年齢を男性と同じ60歳となりましたが、最初に生じた【5年の差】が、その後も尾を引き、現在に至っているわけです・・・・

1959年(昭和34年)4月2日生まれの男性と女性をくらべてみると、同じ誕生日なのに、男性の支給開始年齢は64歳、女性の支給開始年齢は61歳と、

3年の差があります、女性の方が3年早く特別支給の老齢厚生年金が受給できるのです。

特別支給の老齢厚生年金「報酬比例部分」は、会社員として働いた期間と収入で計算され、個人個人で受給額が異なり、女性の方が何万円とは言えず、

仮に特別支給の老齢厚生年金が月額5万円としても、男性より3年分多く受給できるのですから、総額で180万円得する計算になります。

特別支給の老齢厚生年金は、2023年現在、まだ支給開始年齢引き上げの途上です‥引き上げが終わるのは2030年で、1964年4月2日から

1966年4月1日までに生まれた女性が65歳より前に年金を受け取る最後の受給者となります・・ちなみに「男女雇用機会均等法」が制定されたのが

1980年で、この年代が就職年齢に達したころと一致します。当てはまる年代の方は是非、自分の年金について今一度確認してみてください・・・