早く言えば、日本の安倍晋三という男を、きちんと見抜いたアメリカのトランプ大統領は、ただそれだけで、賢くて物事の本質を、見抜き、柔軟な思慮深い人物だと証明されたようなものです。

日本もアメリカも、メディアという者がいか にいい加減な代物かを、世間に知らしめただけでもこの二人は似た者同士ですが、やはりトランプ氏はその激しい攻撃は安倍首相の比ではなかったはずです。

日本でも暴言王トランプというレッテルを貼ってはいましたが、アメリカのCNNとか、ニューヨークタイムスという世界で一応認められていたジャーナリスト界の見本みたいなメディアが口を極めて、トランプ氏を攻撃したのに、それを跳ねのけた腕力は只者ではありません。

チャイナにとって、トランプ氏の出現は、予想以上に厄介なやつが出て来た者だというのが本音でしょう。あれだけ裏側でこそこそ工作するのが得意のチャイナも、今はかえって振り回されています。

チャイナにとっては、此処まで傍若無人に振舞わされて、未だに効果的な反論一つできず、只々オロオロとして、強いチャイナを見せつける場面を見失っています。日本の立場から見ればこんなトランプ大統領は、何とも頼もしく見えるものです。

🎺 🎸 🎻 🎷 🎺 🎸 🎻

【正論】 産経新聞・平成29年4月25日 付

「北朝鮮」カードと中国が最も嫌悪する「一つの中国」カードを駆使…「狡知」際立つトランプ対中外交

拓殖大学学事顧問・渡辺利夫

米国の新大統領トランプ氏には外交経験はまるでなく、そのうえ無謀で予測不能な人物であるかのごとく言い募るアナリストが絶えないが、謬見(びゅうけん)であろう。

大統領選勝利の頃から現在にいたる氏の行動様式から判断する限り、その外交的手腕にはみるべきものがあるというのが私の直感である。

≪シリア爆撃で北への関与促す≫

トランプ氏は米国の覇権に刃向かう現在ならびに将来の新覇権国家が中国であることを正しく認識し、オバマ政権時代の寛容で融和的な政策を転じて、早くも対中牽制(けんせい)のための有力なカードをみせつけ始めた。

その一つが、当面の最重要課題である北朝鮮問題の解決に中国を強引に引きずり込もうとする策であり、もう一つが、米国は「一つの中国」原則に縛られないとする、胸中に秘めた氏の策をのぞかせたことであろう。

トランプ氏が北朝鮮に対するオバマ時代の「戦略的忍耐」政策を放擲(ほうてき)し、脅威が高まれば軍事行動も選択肢になるという政策に転じたのは、相対的にその力を減じつつあるとはいえ、

なお他を圧する覇権力を擁する米国としては至極当然のことであろう。就任後、最初の歴訪にティラーソン国務長官を日韓に赴かせて、新政策を両国に伝えるという迅速さであった。

4月7日の米中首脳会談において、トランプ氏は習近平国家主席に北朝鮮問題について中国がより積極的な役割を演じるべきであり、さもなくば米国は単独で行動すると主張した。さらに、前日の歓迎夕食会の最中に、米国のシリア空爆についての詳細を伝えたことが後に明らかにされた。

北朝鮮はシリアに化学兵器の技術移転を長らく続けてきた。中国が北朝鮮の行動を抑止できないならば、米国が単独行動も辞さないという主張は鋭い現実味をもって中国に伝わったことだろう。

首脳会談の最中にミサイル攻撃の挙に出ることなど驚くべき大胆さである。実際、4月中旬の国連安保理のシリア非難決議に、ロシアは拒否権を行使したが、中国は棄権にとどめたのである。

≪「狡知」知らしめた台湾カード≫

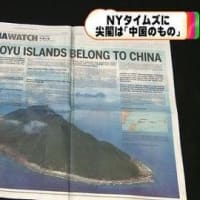

加えて、トランプ氏は一つの中国原則に大いなる違和感をもっていることも証された。

昨年12月2日、トランプ氏は台湾総統の蔡英文氏との電話会談に臨み、蔡氏から大統領就任への祝意を伝えられ、トランプ氏は蔡氏を「The President of Taiwan」と呼びかけたという。

さらに今年1月13日、トランプ氏は米紙とのインタビューで、中国と台湾がともに一つの中国に属するという原則に自分は縛られない、米中問題のすべてが交渉の対象だという見解を明らかにした。

1979年の米中国交正常化以来、米国首脳が一つの中国原則の見直しを示唆したのは初めてのことである。

台湾問題を国家主権に関わる「核心的利益」だと主張してきた中国が、この原則は米中関係の政治的基礎であり、交渉は不可能だと猛反発したのだが、トランプ氏にとってはこれも織り込み済みのものだったはずである。

その後、トランプ氏は習氏との電話会談で、一つの中国原則を尊重すると応じた。

トランプ氏の譲歩ではあろうが、中国が他国から言及されることを最も嫌悪するこの問題を、トランプ氏が重要な政治的カードとして隠し持っていることを中国側に知らしめたのは、氏の外交的「狡知(こうち)」であろう。

中国は今後「米中新型大国関係」などという“夜郎自大”の表現を用いることには自制的たらざるを得まい。

党大会を今秋に控えて国内権力闘争に鎬(しのぎ)を削り、外交に割くエネルギーが薄れているこの時期に一つの中国原則を持ち出したことも、同氏の外交的取引の巧妙さを物語っていよう。

≪挑戦者への不作為が危機招く≫

台湾民進党の蔡氏は前総統の国民党の馬英九氏とは異なり、「92年コンセンサス」(九二共識)の存在を認めていない。

共識は、1992年の中台香港協議の場において双方が一つの中国(一個中国)原則は守るものの、台湾側はその解釈は双方異なる(各自表述)とし、中国側は文字通りの一個中国を堅持するというものだといわれる。

共識はその存在自体が怪しく多分に幻のものだが、中国はこれこそが中台関係を律する政治的基礎だと主張してやまない。台湾がこの共識を認めなければ当局間による交渉の一切には応じないとも言い続けている。

世代交代にともない台湾の「現状維持」が強固な民意となって登場した蔡政権は、中国にとって、いよいよ、の難物である。

この時期を捉えて米国は台湾に2240億円相当の武器を売却する意向を発表した。旧国際秩序への挑戦勢力に対する現状維持勢力の不作為が戦争誘発の要因である。

ミュンヘン会談においてドイツの軍事的膨張の意図を誤認した英国など欧州諸国の不作為こそが、第二次大戦勃発の起因であった。

確執回避を優先するあまり対独宥和(ゆうわ)姿勢を取り、結局は大戦へと向かわざるを得なかった歴史の事実を顧みたい。(拓殖大学学事顧問・渡辺利夫 わたなべとしお)

🎺 🎸 🎻 🎷 🎺 🎸 🎻

「トランプ氏は蔡氏を「The President of Taiwan」と呼びかけたという。」というこのエピソードは、トランプ氏の面目躍如ともいうべきいい仕事をしています。これですっかりペースを乱されたのが習近平です。

北朝鮮攻撃にも今後、批判をしにくくなったことは確かです。強烈な抑止力。しかしその分日本に何かとちょっかいを出してくる可能性もありますが、そこは強力安倍総理大臣が黙っているわけはないと、思い込んでいるのですがどうでしょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます