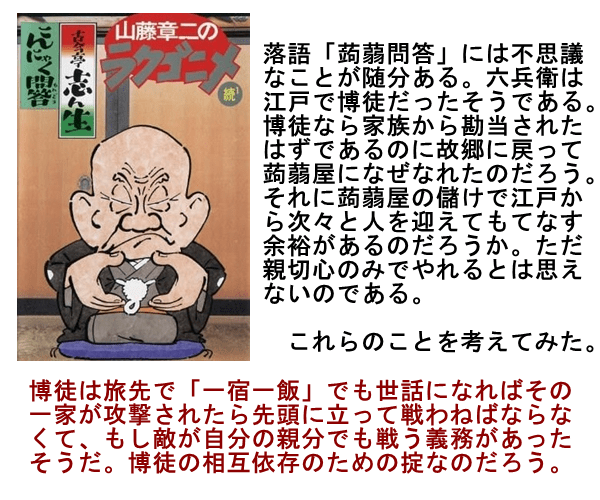

六兵衛は江戸で「親分」や「兄貴」と呼ばれていたという。当然に博徒の親分であり子分たちからそう呼ばれ、他の博徒たちを舎弟にしていたのだろう。そんな六兵衛なぜ故郷に戻って堅気の蒟蒻屋になったのかを考えてみた。

六兵衛が故郷で道を踏み外し、不良から博徒になっていれば勘当されていたはずだし堅気に戻るのは容易ではない。おそらく六兵衛は家を継げない次男以下だったので職を得るために江戸に出たのだろう。落語に出てくる奉公人の「権助」はみな農村出身のそういう人々である。だが安い賃金で働くのが馬鹿らしくなり、博打にはまり込んで裏の世界に入ったはずである。そして腕と度胸と人望や運に恵まれて親分にまで成り上がれた。じゃあなぜ親分の地位を捨てたのか。江戸で賭場を持てればその儲けは大きい。人口は多いし金持ちの上客もぞろぞろいるからだ。しかし気苦労も多い。奉行所の取り締まり、縄張りを狙う他の博徒たち、上客の旦那衆との付き合いなどに気を配らねばならない。それに最も危険なのが自分の跡目を狙う有力な子分である。「博徒は親が子を養い、テキヤは子が親を養う」とかつては言われた。賭場の儲けはすべて親分の懐に入り、そこからそれぞれの子分に配分されるのだ。若い頃の自分みたいに有能で野心満々の子分が配分される金に我慢できなくなり「あんたは俺たちが担いでいる神輿じゃないの」などと思いだしたら始末が悪い。山口組三代目はそういう子分を潰していったのだが、年を取った六兵衛はそんな気力がなくなったのだろう。跡目を有力な子分に譲り、賭場で儲けた大金を持って故郷に帰ったのだ。跡目を継いだ子分も大金を持っていかれるのは癪だが、賭場さえ手に入れればいくらでも稼げるし「親殺し」の危険を犯すよりずっとましだと円満引退を認めたのだろう。だから六兵衛は江戸の博徒たちと良好な関係を持ち続けられたのである。

六兵衛は故郷に帰って借金まみれの家を探したのだと思う。実家は長男とその跡継ぎが継いでいるはずであり、長年不在だった彼の入れる余地はない。じゃあ金で商売がやれるかというと、地元出身者の六兵衛でもなかなか難しかったはずである。すでに権利のある「地元の身分」を手に入れるのがもっとも簡単である。当時は金利に制限など無いので、いったん高利で金を借りてしまうと抜け出せなくなってしまうのだ。そうした困り切った「家の身分」を買うのである。金で借金をチャラにしてやり、本来の家族たちが暮らせるだけの金を与えて養子縁組などでその家の当主となるのだ。江戸時代にはこういう事が頻繁に行われていて勝海舟の武士身分も先祖が買ってくれたものである。旗本や御家人の身分に値段まで付いていたそうである。武士身分でさえ買えるのだから商人ならもっと楽であろう。漫画「カムイ伝」でも島抜けした罪人が零落した質屋の生き別れの息子に成りすましていた。もちろん「身分」を手に入れるのだから、村役人や代官所の許可がいる。しかし金さえたっぷりあればどうにでもなったらしい。役人たちには貴重な臨時収入である。目くじら立てて邪魔して差し出される金を断る理由など何もない。もしそんなことをしたら同僚たちから村八分にされただろう。六兵衛はこのようにして「蒟蒻屋の当主」になったのだと思う。借金まみれで傾いていた蒟蒻屋を大金で買ったのだ。賭場で儲けた金があったからこそやれたのである。それに六兵衛は勘当されていなかったはずである。当時の連絡手段では江戸で博徒になったことを上州(群馬)では知る由もないだろう。すんなり蒟蒻屋になれても不思議ではない。

では六兵衛は堅気の蒟蒻屋だったのか、明らかに違う。彼は田舎の博徒なのである。蒟蒻屋の看板を掲げて、裏では賭場を開いていたのだ。江戸時代に博打は庶民の娯楽であり、都市や街道筋だけでなく農村でも頻繁に行われていたのである。江戸で博徒の親分だった彼がそれに関わらないはずがない。もちろん田舎にも博徒がいて縄張りを守っていただろう。新参者が来ればもめるはずである。しかし六兵衛は「生き馬の目を抜く」江戸で親分にまで登りつめた男であり、大金も持っている。年は取っても地元の博徒たちを懐柔したり威圧して配下に収めたと思う。なぜ私がそう思ったのかというと、彼が江戸の知り合いをしきりに呼び集めて歓待しているからである。博徒の親分だった彼の知り合いはもちろん博徒である。江戸の博徒たちは安中にいけばタダで飲み食いできると知ってぞくぞくと訪ねてくるのだ。彼等は六兵衛の「客人」なのである。図面に書いたように博徒の客人は、もし六兵衛が誰かに攻撃されたら真っ先に戦わねばならない。それが掟なのだ。「仁義なき戦い 広島死死闘篇」では九州の博徒一家の客人となっていた広島ヤクザが殺人をほのめかされて、それを実行している。親分が直接言わないのがなんとも小ずるいが、客人なのだからと黙って受け入れるのだ。殺された建設会社の社長は稼業人であろう。博徒一家と盃をして利益を得ていたのに、他の博徒一家にも色目を使ったので殺されたのだ。

安中の博徒たちは、六兵衛の家にはしょっちゅう江戸の博徒がごろごろしているのを見せつけられている。彼等は即戦力であるし、六兵衛に喧嘩を売れば今まで訪ねて来た博徒たちが助っ人として駆けつける可能性もある。六兵衛が賭場の金で江戸の仲間を招いて、周囲の博徒たちを威圧していたのは間違いないと思う。