読売新聞記事がネットに掲載されました。

"リハビリ難民"急増

推計4万人 足りぬ受け皿 患者の視点 置き去り

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20061204ik07.htm

"リハビリ難民"急増

推計4万人 足りぬ受け皿 患者の視点 置き去り

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20061204ik07.htm

読売新聞連載で紹介されました

12年前

読売新聞連載で紹介されました

12年前

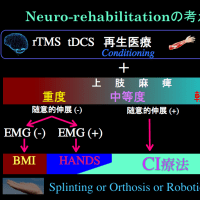

脳障害による麻痺側上肢のニューロリハビリテーションの考え方

12年前

脳障害による麻痺側上肢のニューロリハビリテーションの考え方

12年前

NHKで紹介された脳卒中の麻痺のリハビリについて

13年前

NHKで紹介された脳卒中の麻痺のリハビリについて

13年前

JSMC設立

14年前

JSMC設立

14年前

リハビリテーション評価データブック(医学書院)近日発売

14年前

リハビリテーション評価データブック(医学書院)近日発売

14年前

ニューロリハビリテーションに関する国際ワークショップ開催

14年前

ニューロリハビリテーションに関する国際ワークショップ開催

14年前

ニューロリハビリテーションとは

15年前

ニューロリハビリテーションとは

15年前

脳卒中リハビリテーション医療のあり方と回復期リハビリテーション病棟の役割

15年前

脳卒中リハビリテーション医療のあり方と回復期リハビリテーション病棟の役割

15年前

リハプロ2009 ニューロサイエンスセミナー風景

15年前

リハプロ2009 ニューロサイエンスセミナー風景

15年前

リハプロ2009 高次脳機能障害セミナー風景

15年前

リハプロ2009 高次脳機能障害セミナー風景

15年前

同じ人が、こんなに対応が違うのはなぜ?

要するにやってくれる病院を探せば良いのか?(うち切った病院が悪いのか?)

患者さんの間では、「ここの病院はうち切られるが、ここの病院はやってくれる。」という話が飛び交っているんでしょうね。

リハビリの内容では無く、継続をしてくれる病院を探す事を重きにしているようになっているんでしょうね。

ここで載った病院はいい病院で、うち切った病院は悪い病院のような印象をもったのは私だけでしょうか?

主治医の勉強不足のせい?

なんかおかしい?

実際にてめえのところでうちの親が打ち切りにあったんだよ。

「決まりですから」というあの冷ややかな看護師の

一言で継続を訴えることもできなくなってしまった。

どうせこの投稿だって消されるに決まってる。

都合のいい投稿しか載せないなんてブログじゃない。

いいかげんみんな目を覚ませ!

各病院では年末に向けて、リハビリ医療への保険支払い請求が認められないという事態もあって大変だと思います。

いくら、医師が続けようとしても、リハビリ医療が出来なくなっているのが今の状況、今回の改訂なんです。道免先生も、1人の医師でしかないのです。

「いいかげんにしろ」さん、いっしょに、リハ打ち切り反対を訴えましょう。怒りは、厚労省に。

なぜなら私も打ち切られた一人だからです。それは、もう回復がする見込みがないということなのかと、今でも、そのことを考えると涙が出てきます。

悲しくてくやしくて、でも、リハビリ打ち切りに関して、教えてくれる仲間がい、ていろいろ勉強しました。

それまでは診療報酬がどういうものなのかも知りませんでした。

その中で打ち切った医師や病院が悪いのではなく制度に問題があることを知りました。

私は今も、お薬をもらうため、私を打ち切った病院に通院しています。

通院しながら、「リハビリ打ち切り反対」の運動にも参加しました。当事者としてマスコミにも出てしまいました。最初は病院側がどうでるか心配でした。

もしかしたら通院を拒否されるのではないかとビクビクでした。

でも、今は、医師も看護師も「頑張ってるね!」と声をかけてくれます。

打ち切りたくて打ち切っているのではないことがわかりました。

今、この運動で気になっているのは、それは患者や家族など当事者の意見が少ないことです。

道免先生をはじめ、多くの先生方が、」リハビリを打ち切ることの悪影響を訴えてくださっても、当事者が声をあげなくてはリアリティーがありません。

声を上げる相手はまずは病院や医師でもいいかもしれませんが、次にはこの制度を作ったところに訴えなくてはどうにもならないのではないでしょうか?

患者やと医師や病院は対立するのではなく、一緒に訴えていかなくては、リハビリ打ち切りを撤廃させることは出来ないのではないでしょうか?

偉そうなことを言って申し訳ありません。

いいかげんにしろさんとは離れた地域に住んでいますが、一日も早く必要なリハビリが安心して受けられるようになるよう、

一緒にがんばりましょう。

まず,経緯から---私の母は5月に脳卒中で倒れ,何だかんだで,12月初頭に180日目を向かえることになった。以前から担当医師や看護師は「できるなら継続したいが厚労省の決めたことだから仕方がない。期限が過ぎてもできるかぎりのことはするが,介護施設への移動のメドをつけておいてほしい」と言っていた。すすめられるがままに介護保険の申請などをしていたのだが,どうにもこうにも納得がいかない。看護師に「180日」の根拠を色々訊ねても「厚労省が決めたこと」だと念仏のように繰り返すばかり。病院のソーシャルワーカー=相談員(社会福祉士)に訊ねても似たり寄ったりで埒があかない。そこで自分なりに「180日」の根拠をきちんと調べることにした。

craseedからのリンクを始めとしてネット上には様々な情報がある。厚労省の診療報酬改訂に関する正式な文書もpdfで置いてある。片っ端から---リハに関する部分だけだが---読んだ。ついでに,病院が診療報酬を請求してお金を受け取る仕組みについて少しだけ勉強した。基礎知識がないと,問い合わせも満足にできない。

結局,役に立ちそうなのは

(1)『厚生労働省告示 第92号』(平成18年3月6日),

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html

(2)『保医発 第0306001号』(平成18年3月6日),

http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/tp0314-1.html

(3)『疑義解釈 その1~5』

http://pthoken.com/

だと知った。(1)は日数制限を定めた根拠法,要するにこいつが原因。厚労省データベースの「法令検索」→「情報詳細検索」から。(2)は実施上の留意事項。(3)は一問一答集。厚労省のページには1~4までしかないが,PT協会のところで5が読める。

ただ読むだけなら簡単なのだが,法令解釈は難しい。考えてもしょうがないので役所に電話した。市役所の国保課,県庁の相談窓口,保健所,社保事務局,国保連,すべてに電話した。「患者の状態はこれこれこうこうであるのに,病院はリハ打ち切りまたは削減だと言う。厚労省告示がその原因だと思われるが,リハ打ち切りや削減は妥当か否か。例外や救済策は存在しないのか。存在するなら,その条件はいかなるものか。医学的基準があって難しいというなら---保険審査機関は日常的にそういう審査をしているのだから基準があるはずだろう---それも調査して,明快に提示せよ。電話で即答は無理だろうから,必要なら他の役所に照会し,後日きちんと回答せよ。」もちろん資料読みの段階で「算定日数制限の適用除外」のことは知っているから,そのことを説明してやる。役所の人間はしばしばヨソの役所にたらい回しにしようとして「○○に訊いてください」なんてことを言うが,そこで引いてはならない。「だったら“お前が”調査してから俺に知らせろ,文句があるなら上司を出せ,質問に応じられんなら電話窓口なんか閉鎖しちまえ,こっちは家族の命がかかってんだぞー木っ端役人め」ぐらいな強気の態度でいく。相手の個人名を必ず---最初に---聞いておくこと。こちらは匿名または仮名で。病院名もふせておくことにする。

回答があった。社保と国保はすっきりしない返事だったが,まあどうでもいい。保険屋がまともに返事をするとは,はじめから期待していない。返事があったものだけで十分だ。情報をワープロでまとめて報告書をつくった。

(1)患者のこれまでの経過---医療スタッフの尽力には大いに感謝していること,

(2)病院側の主張---とくに医師は“医学的には”リハを継続したいが“制度的には”できないと主張していること,逆に言えば制度的にクリアーできればリハ継続する意思があるということ,

(3)役所に問い合わせた結果---回答のあった役所は「医学的には判断が微妙であるが」「日数制限の適用除外に該当すると思われる」と主張していること,

(4)参考資料---厚労省文書の必要箇所をプリントアウトしたもの,役所の電話回答の要旨をまとめたもの。

これらを持って病院へ。まず医療事務担当者(医事課)のお姉さんを呼び出す。何食わぬ顔で入院費請求書を示し,「入院料」の項目に書いてあるのがどういう名目の料金なのか,なぜこの料金になるのかを訊ねる。正確には「回復期リハビリテーション病棟入院料」であるのかどうかを,確認する。なぜこんな面倒くさいことをするかというと,「適用除外」の条件として『保医発 第0306001号』に挙げられているからだ。実は,入院料がこの名目で算定されていれば,これだけでも「適用除外」になる(ただし医師が今後のリハ継続を認めれば)。わが患者の場合,医師がリハの必要性を認めているのだから,病院サイドは「適用除外」の方向で嫌でも検討しなきゃならない。また,入院料以外にも除外疾患---高次脳機能障害や失語症など---の条件から考えても「適用除外」に該当する可能性が高い。そういうわけだから,180日で一応打ち切ったうえで善後策を講じますとか,そんなまだるっこしいことを医師や看護師は言っていたけれども,打ち切ったり削減したり誤魔化したりする必要はどこにもない。少なくとも,法令上に打ち切りの根拠は,まったく無い。一定の条件を満たすなら日数制限をつけんでもいいですよと,はっきり規定してあるのだから。スタッフが念仏のように繰り返す「厚労省の決めたこと」。それじゃあ,その規則にきちんと従ってもらおうじゃないか。「厚労省の決めた」「適用除外」でリハを続けてもらおうじゃないか。打ち切りは「政府のせい」だって???いや,お前らのせいなのだよ。法律の問題じゃなく,運用の問題なのだよ。[続く]

既に法律が施行されてしまっている現状、できるだけ患者の利益になるような運用をしてほしい。

しかし、障害者として、よりよい状態になるためのリハビリは、特別な運用がないと受けられないなんて、ひどすぎる。特別な配慮や、特別な条件でなければ継続できないのは、もはやリハビリは権利ではなく、特権になってしまうのではないでしょうか。

仲間のうちで、ある人は、医療機関の拡大解釈的な運用でリハビリが継続できて、ある人はできない。できない人の地域に、そのように解釈してくれる病院がなかったらどうしたらいいのでしょうか。

特別な運用がなくても、受ける必要のある人は政府から期限をつきつけられることなくリハビリを受けられる。

そんな当たり前のことを求めているのだと、理解しています。

リハビリを受ける権利は、それを必要としている人にとっては、生きる権利と同じです。

署名の重みが、法律改正の実を結ぶことを心より祈っております。

まず医事課の責任者と相談員を呼び出す。医師や看護師は一番最後でよい。役所の誰かが言っていた。医師や看護師のように激務をこなしている現場の人間は,制度の細々した点を調べている暇はないし,実際そういうことに疎い人も多い。たぶん「180日」と聞かされて単純にそう理解しているだけではないか。だから,まずは事務屋に訊く。

病院の相談室に通されるとすぐに,相談員のお姉さんと医事課の課長が2人連れでやってきた。とにかくこちらの報告書を読んでもらう。課長さんは報告書を読みながら医科点数表やら何やらを持ち出してしきりに調べ回している。その間お姉さんが退屈そうなので,かねて用意してある意見書を読んでもらうことにした。梗概は次の通り。

(1)『厚生労働省告示 第92号』には次の記述がある。「別に厚生労働大臣が定める患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合には、180日を超えて所定点数を算定することができる。」該当する患者については日数制限を超えてもよろしいと明記してある。

(2)「別に厚生労働大臣が定める患者」というのは『保医発 第0306001号』等に7項目が具体的に挙げられている。「高次脳機能障害」「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者」等々。『疑義解釈』も参考になる。該当する患者については日数制限を超えても保険診療を継続できる。ちなみに我が母は,「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者」である。

(3)「状態の改善が期待できると医学的に判断される場合」の解釈が非常に難しい。国保連によれば「学会の診断基準をもとに医師の意見書を参考にして審査する」らしい。(BIやFIM,予後予測の点など,やや突っ込んだ質問もしてみたのだが回答なし。「専門的なことは医師を通じて問い合わせてください。」でも,医師が問い合わせたところで回答があるのは2~3ヵ月後だから役に立たんという噂もあるが。)

(4)病院スタッフはこれまで「180日規定があるから切るのだ」と繰り返し説明していた。しかし「日数制限の適用除外」という規定が明白に存在し,なおかつ我が患者はそれに該当する可能性大なのである。厚労省告示のどこを読んでも「180日=即打ち切り」などとは記されておらず,そのような解釈をする余地もない。病院側の論旨は,根本から崩れているといわざるを得ない。「政府の決めたこと」に従うならリハ継続が本筋であるにもかかわらず,病院独自の恣意的解釈でリハ打ち切りを決めた,それが実情だ。

(5)患者側に対して厚労省告示の「180日」という文言だけを提示しておきながら,除外措置について一言も触れないのは,嘘をついて追い出そうとしているに等しい。インフォームド・コンセントの観点からも問題だし,大体そういうやり方は卑怯ではないか。すべての責任を「政府」なる漠然とした対象に転嫁し,自らの個別具体的な責任を免れようとしているようにしか見えない。病院以外の誰かに責任があるというのなら,それはどこの何という機関,どこの部署に属する,何と言う名前の人物なのか?患者が不利益をこうむろうとしている事態なのだから,明快な説明を求めたい。

(6)もちろん「法律の文章は机上の空論だから現場は現場で工夫する」というような,いわゆる“生活の知恵”を否定したりはしない。役人のせいで医療現場が対応に困るという話はよく見聞きする。患者側にしたって,制度がどうなっていようが患者が直ればそれでよいのだから,“生活の知恵”でも“裏技”でも大いに使ってもらいたいと思う。しかし,そういうケースであればなおさら患者側へ丁寧に事情を説明し,患者の不利益にならぬよう努力すべきではないか。「できる限りのことを…」では先がまったく読めず,患者側も納得のしようがない。「適用除外」作戦と“生活の知恵”作戦,2つの作戦を比較対照した場合どちらが優れた作戦なのかは知らないが,病院の都合で独り決めしてもらっては困る。

(7)論理的に明快な説明がなければ,リハ打ち切りや削減を認めることはできない。

報告書,意見書,厚労省告示等の資料集。これらに一通り目を通した2人は色々と弁解めいたことをつぶやいていたが,こちらが聞きたいのはそんなことではない。現場スタッフが熱心に仕事をしていることぐらい,百も承知だ。だからこそ現場の人間ではなく,裏方のお前さんに話をしているのだよ。現場の人間に事務関係の話をして,仕事の邪魔をするわけにはいかない。とにかく,あらかじめ想定済みの弁解ばかり聞かされるのは,かなり苦痛である。いい加減に飽きてきたので,

「私が聞きたいのはただ一つ。うちの母をどうするのか,それだけです。」

と言ってやると,医事課長は自分の一存で返事はできないので1~2日待ってもらいたいと言う。ならば待ちますということで,その場はお開きとなった。[続く]

病院の相談室に通されると,前回と同じく社会福祉士と医事課長,それから看護師長が居た。Drは?と訊くと,多忙なのでというお答え。Drには話を通してあるので医事課長と看護師長が答えるとのこと。当日のメモをもとに回答をまとめてみると,次のようになる。

(1)御説の通り,患者は「適用除外」に該当すると考えられる。法令解釈については難しい面もあるが,少なくとも担当医師は「状態の改善が期待できると医学的に判断される場合」であることを認めている。保険屋に提出すべき意見書も用意できる。

(2)医師が診断や治療を行う際,保険点数を気にして内容を変更したりするようなことは,あってはならない。当病院でも医師は医師として医学上の判断をし,医事課は医事課として事務上の判断をする。今回の事態は,担当医師が個人的に法令を誤解したため。この点,担当医師には注意をした。善処するので,御容赦願いたい。

(3)今後もリハを続行することに決定した。これまで通りである。質,量ともに今すぐ低下させることはない。ただしどれくらいの期間続けるのか,現時点で約束はできない。医学的判断にもとづいてDrが処方を変えることは充分ありうる。介護への移行をあらためて考えねばならないケースも,おそらくいつかは来るであろう。とりあえず一応の目安として,2~3ヶ月はこのまま続行すると思ってよい。なお,会計処理上は「適用除外」作戦と“生活の知恵”作戦を併用。保険屋の審査が駄目な場合でも(*)病院側が責任をもってリハの質・量を保証する。患者側に余分な負担をかけないことを約束する。(*;実際,訳の分からぬ理由で返戻になることが多いのだと,医事課長も嘆いていた。)

(4)情報提供について。1週間おきにカンファレンスを行って,医師,療法士,看護師,介護士の意思統一を行なっている。その要点を必ず伝えるようにする。疑問点があればいつでも受け付ける。もちろん,今後リハの内容を変えたりする場合は,医師が医学的な根拠を示して説明する。

(5)ところで高次脳機能障害だが,これは当病院では診断がつかない。然るべき診療機関が定められていて,役所で紹介してくれる。必要に応じ,外部の医師を呼んで診断してもらうことも考えている。

結局,リハは続けられることになった。引っかかる点もある(担当医師が個人的に法令を誤解したため!嘘つけ!)わけだが,これ以上突っついて元も子もなくしては仕方がないので一応は納得したことにしておく。強気でいったのが良かったのか,それとも思わぬしっぺ返しが待っているのか,それは知らない。事件はリアルタイムで進行しているので,今後も予断を許さないところである。

必要以上にねちねちと書いたかも知れない。次回は,このような経験をしている患者家族がリハ打ち切り問題/反対運動をどのように捉えているか,稿を改めて書くことにする。(終)