日曜日、黄色犬チームは熊本の地で去年何度も見せたような試合で引き分け。

何も学んでいないのかと正直かなりがっかりした。

そんなモヤモヤした気分を引きずったまま、今週もせわしなく過ごしていたら、信じがたいニュースが。

鶴岡八幡宮:衝撃、大銀杏倒壊 吉田宮司、涙ながらに「つらい…」 /神奈川(毎日jp)

古都の象徴倒れ「残念」 鶴岡八幡宮(YOMIURI ONLINE)

ご神木無残 市民ら落胆・鶴岡八幡宮(asahi.com)

本当にショックだ。それ以外言葉がない。

僕が鎌倉の地や、この八幡宮を愛している事は、現地レポートの形で今までこのブログで何度も書いてきた。

そして、この大銀杏の重要さと貴重さに関しても、その度に触れてきたから、改めてここで何かを書こうとは思わない。

歴史の証人、いや歴史そのものだった大銀杏がこうして倒壊してしまったという事実に、とても悲しさを感じる。

僕でさえこんな調子なのだから、宮司さんが涙を流すのも至極当然だと思う。

今後の大銀杏の行く末は、神奈川県としては輪切りなどの形で神社側に保存を要請しているらしい。

倒壊鎌倉大銀杏「回復は不可能」 県が輪切りなどでの保存を要請(MSN産経)

しかし神社側はあくまで出来るだけ今の形で残したいとの事。気持ちは非常にわかる。

鶴岡八幡宮、大銀杏の形残したい 県と協議へ(共同通信/47NEWS)

今年の1月に行ったばかりなのになぁ…最後の姿をしっかり見られただけ、まだ良かったのかもしれないけど。

デジカメのデータを漁ったら、以前ここに載せたもの以外では、他に一枚しか残っていなかった(同日撮影したもの)。

間違って消したりしないように、細心の注意を払わないといけない。

何も学んでいないのかと正直かなりがっかりした。

そんなモヤモヤした気分を引きずったまま、今週もせわしなく過ごしていたら、信じがたいニュースが。

鶴岡八幡宮:衝撃、大銀杏倒壊 吉田宮司、涙ながらに「つらい…」 /神奈川(毎日jp)

古都の象徴倒れ「残念」 鶴岡八幡宮(YOMIURI ONLINE)

ご神木無残 市民ら落胆・鶴岡八幡宮(asahi.com)

本当にショックだ。それ以外言葉がない。

僕が鎌倉の地や、この八幡宮を愛している事は、現地レポートの形で今までこのブログで何度も書いてきた。

そして、この大銀杏の重要さと貴重さに関しても、その度に触れてきたから、改めてここで何かを書こうとは思わない。

歴史の証人、いや歴史そのものだった大銀杏がこうして倒壊してしまったという事実に、とても悲しさを感じる。

僕でさえこんな調子なのだから、宮司さんが涙を流すのも至極当然だと思う。

今後の大銀杏の行く末は、神奈川県としては輪切りなどの形で神社側に保存を要請しているらしい。

倒壊鎌倉大銀杏「回復は不可能」 県が輪切りなどでの保存を要請(MSN産経)

しかし神社側はあくまで出来るだけ今の形で残したいとの事。気持ちは非常にわかる。

鶴岡八幡宮、大銀杏の形残したい 県と協議へ(共同通信/47NEWS)

今年の1月に行ったばかりなのになぁ…最後の姿をしっかり見られただけ、まだ良かったのかもしれないけど。

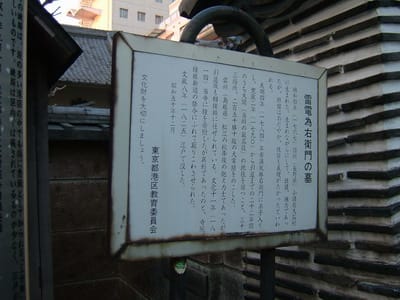

デジカメのデータを漁ったら、以前ここに載せたもの以外では、他に一枚しか残っていなかった(同日撮影したもの)。

間違って消したりしないように、細心の注意を払わないといけない。