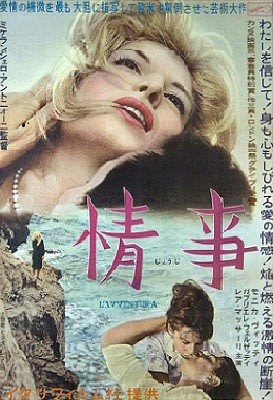

『甘い生活』 La Dolce Vita (伊)

1960年制作、1960年公開 配給:イタリフィルム モノクロ

監督 フェデリコ・フェリーニ

脚本 フェデリコ・フェリーニ、エンニオ・フライアーノ、トゥリオ・ピネリ、ブルネロ・ロンディ

撮影 オテロ・マルテリ

音楽 ニーノ・ロ-タ

主演 マルチェロ … マルチェロ・マストロヤンニ

シルヴィア … アニタ・エクバーグ

マッダレーナ … アヌーク・エーメ

スタイナー … アラン・キュニー

ロベルト … レックス・バーカー

エンマ … イヴォンヌ・フルノー

ファニー … マガリ・ノエル

ナディア … ナディア・グレイ

パオラ … ヴァレリア・チャンゴッティーニ

パパラッツオ … ワルテル・サンテッソ

主題歌 『甘い生活』 ( La Dolce Vita ) 演奏・サウンドトラック

挿入歌 『パトリシア』 ( Patricia ) 演奏・ペレス・プラード楽団

作家志望のマルチェロは夢を抱いてローマに来たが志破れて今ではゴシップジャーナリストである。大富豪の娘

マッダレーナと一夜を共にしたり、ハリウッド女優のシルヴィアとトレヴィの泉で戯れたりの空虚な生活が続く。

同棲しているエンマが自殺を図るが後悔の気持ちも長くは続かない。マルチェロは友人のスタイナーの華麗な

生活を羨ましく思っていたがスタイナーは子供を連れて無理心中してしまい残された夢も消えてしまった。

ある夜海辺の邸宅で乱痴気パーティーが繰り広げられマルチェロもその狂乱の輪に入り込む。夜が明けて

連中と共に海に出るがそこに打ち上げられて腐敗した怪魚は彼等そのものの姿であった。その対岸から清純な少女

パオラがマルチェロに何かを叫んでいるが聞き取れない。マルチェロは少女の忠告に背を向けて別荘に戻っていった。

まず、この作品も前出の『8 1/2』と同様にストーリーを観る映画ではありません。主人公の視点で象徴的な表現を

加えながら日常を出来事を脈絡なく繋いでいる起承転結のないドラマです。

この映画でフェリーニは目的を失った上流社会人、マスコミの愚劣さ、形式ばかりの宗教、激しい貧富の差など、

経済高度成長の影で退廃し果てた大都会ローマの裏面の病根を鋭い視線によって現実の空虚さを描いています。

当時のイタリアは戦後の目覚ましい経済成長の真っ只中で、退廃的な世を自覚しながらもそこから抜け出せない人々の

魂の迷いはラストシーンにおいて見事に表現されています。

遥か対岸から少女パオラが何かを叫んでいる、それを聞き取れずに少女に背を向けて別荘に戻るマルチェロ。

魂の救済を求めながらも挫折する人間の弱さを痛烈に表現しながらも、明日への希望を捨てさせないラストです。

映画『甘い生活』のラストシーン 【YOUTUBE】より

この作品も強烈な訴えを映像で見事なまでに表現しており、まさに映画の本質は映像表現そのものでした。

ただ、これだけびっしりと詰め込まれた三時間は観る側にとってはかなり厳しい上映時間でした。

フェリーニの映画作法に興味のない方にとっては地獄の三時間だったかもしれません。

*****

大ヒットにはなりませんでしたが、この主題歌も映画とともにとても印象的でした。

映画『甘い生活』より サウンド・トラック(ニーノ・ロータ楽団) 【YOUTUBE】より

個人的にはサントラ盤よりもファウスト・パペッテイ楽団がお気に入りです。

映画『甘い生活』より ファウスト・パペッテイ楽団 【YOUTUBE】より