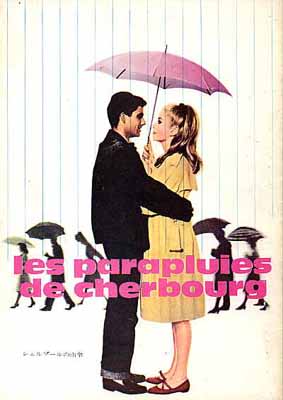

『シェルブールの雨傘』 Les parapluies de Cherbourg (仏)

1964年制作、1964年公開 配給:東和 カラー

監督 ジャック・ドミ

脚本 ジャック・ドミ

撮影 ジャン・ラビエ

音楽 ミシェル・ルグラン

主題歌 『シェルブールの雨傘』 Les parapluies de Cherbourg

主演 ジュヌヴィエーヴ … カトリーヌ・ドヌーヴ

ギイ … ニーノ・カステルヌオーヴォ

エムリー … アンヌ・ヴェルノン

マドレーヌ … エレン・ファルナー

カサール … マルク・ミシェル

エリーズ … ミレーユ・ペレー

港町シェルブールに住む20歳の自動車整備工のギイと雨傘店の娘で17歳のジュヌヴィエーヴは結婚を誓い合う仲であったが

ギイに軍隊からの召集令状が届き、2年間アルジェリア戦争での兵役をつとめることになった。ギイは幼馴染みのマドレーヌに

伯母エリーズの病床の世話を頼み、見送りに来たジュヌヴィエーヴとシェルブール駅舎で別れる。

ギイは戦線に出征したが やがて音信が途絶えてしまった。ギイの子供を宿していたジュヌヴィエーヴはギイが戦死したものと

思込み、宝石商のカサールから身重を承知で結婚を申し込まれ受諾、雨傘店を閉じた母親と共にパリへと移った。

出征してから一年半が経ち、足を負傷し除隊となって帰郷したギイはジュヌヴィエーヴの結婚を聞かされてショックを受け荒んだ

生活を送る日々が続いたが伯母が亡くなり心を改めて、マドレーヌと結婚し伯母の遺産でガソリンスタンドを購入した。

それから数年が経った雪のクリスマス・イヴ、妻マドレーヌと息子フランソワがクリスマスの買い物に出ていった直後に、偶然

給油に立ち寄ったジュヌヴィエーヴと五年ぶりに再会する。

ヌーヴェルヴァーグ左岸派のジャック・ドミの草案により、オペラ形式によるすべての台詞を出演者に唄わせるという手法による

画期的なオペレッタ作品で、切ない愛の姿をテーマにした傑作です。

美しい港町シェルブールを舞台にして、今でも心の奥で愛し合っている二人の切なくて残酷な愛の姿を溢れんばかりの情感を

もって浮き彫りにさせ、ラストシーンの二人の会話を虚しくもさりげない言葉を並べるだけに留めることによって残酷さを強調し、

どちらかといえば現実的なドキュメンタリータッチが主流で小難しい部類の左岸派の中にあって「雨に始まり雪で終わる」という

映画文法の基本を守るなどヌーヴェルヴァーグとは思ぬ堅実なイメージ処理によって観る者の心を激しく揺り動かすことに成功、

左岸派としては異色な存在感を示しました。

映画作家ジャック・ドミとしてはこの作品があまりにも出来すぎたとの印象が強く、次作となる『ロシュフォールの恋人たち』では

メランコリックなミュージカルに終始しすぎて失敗、しかしながらミュージカルとファンタジーをこよなく愛し、少年のような心で夢を

追い続けた特異な存在でした。

私自身もジャック・ドミの魔法にかかった一人としてこの作品を高く評価してしまいました。

主題歌の『シェルブールの雨傘』はミシェル・ルグランの作曲によるもので、映画のシナリオがすべて歌曲になっていますので

作詞は脚本を書いたジャック・ドミィということになります。主たるメロディーラインはほぼ全編を通じており、タイトルバックの

インストゥルメンタル、駅舎での別れ、そしてラストシーンは必見です。

また、ジュヌヴィエーヴはダニエル・リカーリ、ギイはジョゼ・パルテル、他の俳優も全て吹替えとなっています。

↓は『シェルブールの雨傘』のオープニング 【YOUTUBEより】

↓は『シェルブールの雨傘』の駅舎の別れ 【YOUTUBEより】

↓は『シェルブールの雨傘』のエンディング 【YOUTUBEより】