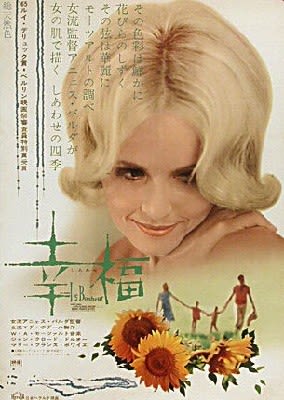

『幸福』 Le Bonheur (仏)

1964年制作、1966年公開 配給:日本ヘラルド カラー

監督 アニュエス・ヴァルダ

脚本 アニュエス・ヴァルダ

撮影 ジャン・ラビエ、クロード・ボーソレイユ

音楽 (モーツアルト)

主演 フランソワ … ジャン・クロード・ドルオー

テレーズ … クレール・ドルオー

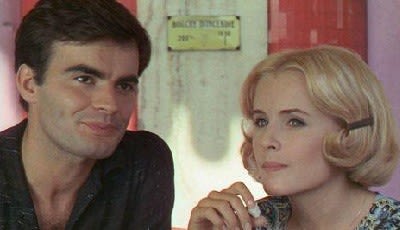

エミリー … マリー・フランス・ボワイエ

ジズー … サンドリーヌ・ドルオー

ピエロ … オリヴィエ・ドルオー

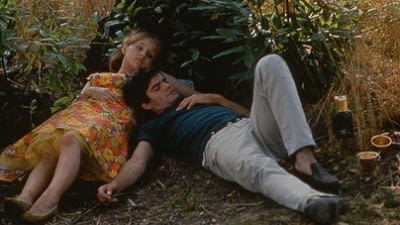

真面目な働き者のフランソワは日曜日には妻のテレーズや二人の子供とピクニックに出かけるのが楽しみであった。

ある日、フランソワは郵便局で窓口のエミリーと出会いお互いに愛し合うようになるが、彼に罪悪感は全くなかった。

フランソワにとっては家庭にいる時は妻子を愛していたし、逆に愛する女性が二人になったことに幸せを感じていた。

そんな中、家族でピクニックに出かけたとき、フランソワは何の罪の意識もなく妻にエミリーのことを告白し、テレーズも

それを受け止めたように見えた。しかし、フランソワが昼寝から目覚めた時にはテレーズは池で溺死していた。

そして季節は秋に移り、エミリーがフランソワの家族として溶け込み何事もなかったかのように新しい幸福が始まっていた。

セーヌ左岸派でヌーヴェルヴァークの旗手の一人でもあるアニュエス・ヴァルダの問題作で、見事な色彩感覚の映像により

日常生活にしのび込んできた波紋の中に真の幸福の姿を問いかけた哲学的な傑作です。

物語というと、妻子ある幸せな家庭の夫が不倫し妻が溺死(事故なのか自殺なのかは不明)、不倫相手の女性が亡くなった妻

と入れ替わって何事もなかったかのように幸せな家庭が再スタートする。そんなアンチモラルな内容のために反発も多かった

ようでが、これは不倫を肯定する作品ではありません。それぞれの幸福を求める愛が生き生きとしています。

この作品を撮るにあたってアニエス・ヴァルダは「幸福」とは儚いものだけれど、そのなかに何か尊く美しいものをもたらしたい

という言葉を寄せています。

人は生きている限り幸福を求めるものであり、いくらその幸福が残酷で罪深いものの上に成り立っていたとしてもそれが時には

悲しく、美しく、虚しく、残酷であることに気づかされるという、まさに日常に潜む狂気でもあります。

一つの家族の日常を綴りながら人生の残酷さを嫌味なくいともあっさりと描き切っています。

何といっても、この作品の最大の魅力は色彩映画としての史上屈指の映像美学でありましょう。

画面はたえず花と緑に彩られていてそれが幸せのシンボルであるかのように映し出され、花、衣装、部屋の壁、町の看板など

計算しつくされた色彩配置によりカメラワークも一層冴えわたっています。

ヴァルダが「印象派の絵画ような映画にしたかった」と述べた言葉のように、調和のとれた印象派絵画に仕上げています。

あのミケランジェロ・アントニオーニが初めての色彩映画『赤い砂漠』を撮るにあたって、主人公の心理状況を具象化するため

あえて不調和の色彩で撮ったのとは真逆でもありました。

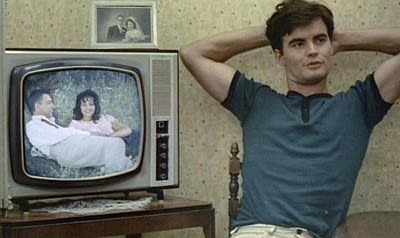

左岸派が特に敬意を持っているといわれるジャン・ルノワール監督の『草の上の朝食』を劇中のテレビで放映させたのも、

印象派の絵画にかなり影響されていたものと思えます。

また、カメラの長回しやフォーカス、パン、フェードなどいたるところにも美術写真家としてまたヌーヴェルヴァークの旗手としての

アニエス・ヴァルダの映像処理に関する見どころが満載で、ラストシーンのピクニックに出かけたワゴン車のテールランプの

片方が光らないという演出までもが心憎いです。

逆に自由奔放なヌーヴェル・ヴァーグであるにも拘らず「ピクニックで始まりピクニックで終わる」という映画文法を守っており、

そのことによりラストシーンの残酷さを一層増幅させる結果となっています。

音楽の方は映画主題歌というよりもクラシック音楽で、冒頭のひまわりのタイトルバックに使われたのはモーツァルトの

「アダージョとフーガ・ハ短調K.426」を短くまとめたもので、引き続いてのピクニックのシーンでは同じくモーツァルトの

「クラリネット五重奏曲イ長調 K.581 第1楽章」が使われおり、レコードとしてはこの「クラリネット五重奏曲」が映画主題歌

『幸福のテーマ』としてリリースされています。

『幸福』のタイトルバックおよび『幸福のテーマ』サウンドトラック 【YOUTUBE】より

*****

ひまわりの映像や画像を見ると、デ・シーカ監督、ソフィアローレンの『ひまわり』を思い起こす方が多いかもしれませんが

私にとってひまわりといえばこの“ Le Bonheur”です。