映画は芸術だと考える作家たちはさらにその可能性を求めていきました。

芸術的な映像は『純粋映画』や『絶対映画』と呼称されて娯楽映画とは一線を画すことになります。

ダダイズム、シュールレアリズム、アブストラクト(抽象主義)などの手法を用いたアヴァンギャルド即ち前衛映画が数多く世に出てきます。

カヴァルカンティや初期のクレール、ブニュエルなどもこれを機に頭角を現します。

前衛映画の主たる作品を並べてみます。いずれほとんど同じ時期に集中しているのが分かります。

アルベルト・カヴァルカンティ 『時のほか何ものもなし(1926)』『かわいいリリー(1926)』『港町にて(1927)』『目のない列車(1928)』

ジェルメーヌ・デュラック 『貝殻と僧侶(1927)』

マン・レイ 『ひとで(1928)』

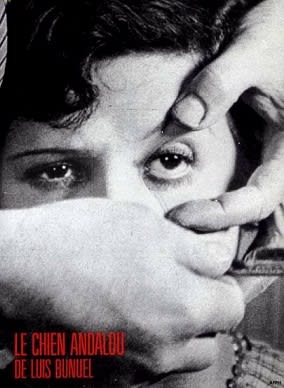

ルイス・ブニュエル 『アンダルシアの犬(1928)』『黄金時代(1930)』

ルネ・クレール 『眠る巴里(1923)』『幕間(1924)』『空想の旅(1925)』『イタリア麦わら帽子(1927)』

フェルナン・レジェ 『バレエメカニック(1924)』

ワルター・ルットマン 『伯林-大都会交響楽(1927)』

ルイス・ブニュエル監督『黄金時代』

しかしながら、こういった映画はあえて物語性を排除しており その上難解であるために大衆受けしないのは当然でした。

いくら芸術とはいえ、映画製作には莫大な資本元(パトロン)が必要です。

興行的に成り立たなくなれば当然のことながらその存在も危機に陥ります。

やがてトーキーの出現をきっかけに映画に真の芸術を求める動きは鈍り、芸術と興行の折り合いを求めることになります。

ここに芸術の香りのするリアリズム劇映画が生まれ、ヨーロッパの主流となっていきました。

その後のヨーロッパ映画に芸術の香りが濃く漂っているのはこういった背景によるものではないでしょうか。