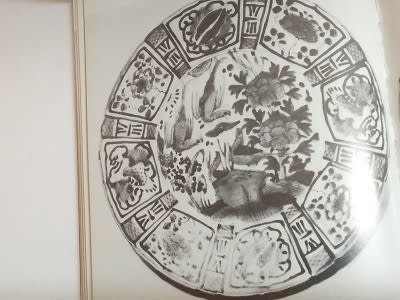

今回は、呉須赤絵の偽物です。

径 25.6㎝、高台径 14.0㎝、高 5.6㎝。現代。

相当に古そうでしたが、漂白剤に浸けると、別物のようにきれいになりました。きれいすぎます。時代が全くありません(^^;

筆が、全然走っていません。手本を見ながら描いている?(^^;

まるで、人面獅子(^^;

これは人面魚(^^;

青釉、緑釉は熔けきっていません。焼成温度が低すぎます(^^;

高台内には、鉄釉が塗られています。呉須赤絵の胎土に似せようとしたのでしょう(^^;

駆け出しの頃に入手しました。非常にわかりやすい(今では^^;)贋物です。

この品には、本歌があります。一緒にブログアップして、比較しようと思っていたのですが、本歌の獅子皿は人気が高く、そこそこの値段になるので、どうしようかと迷っているうちに時間切れとなった次第です(^^;

================================================================

古伊万里コレクター、Dr.kさんの超名品、古伊万里芙蓉手大皿に関連した資料です。

工藤吉郎「鍋島の里で焼成された京焼風陶器の水差し」『小さな蕾 No.323』1985年6月(『目の眼 No.324』2003年9月にも同著者による類似の水差しが紹介されています)

工藤吉郎「早すぎた今年の春、そして京焼風陶器七寸皿」『目の眼 No.309』2002年6月

蕾コレクションシリーズNo.12 『臨時増刊 小さな蕾 古染付と呉須』1982年86頁

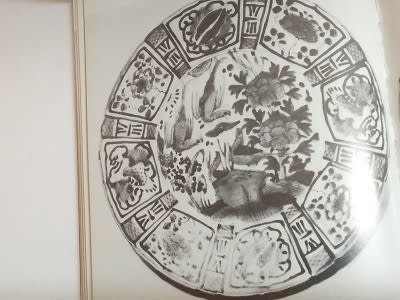

「伊万里染付芙蓉手花鳥図皿(左、31.5㎝)と古染付芙蓉手花鳥皿(右、30.7㎝)

伊万里染付芙蓉手花鳥図皿:

古染付芙蓉手花鳥皿: