オベロン会の刊行物、

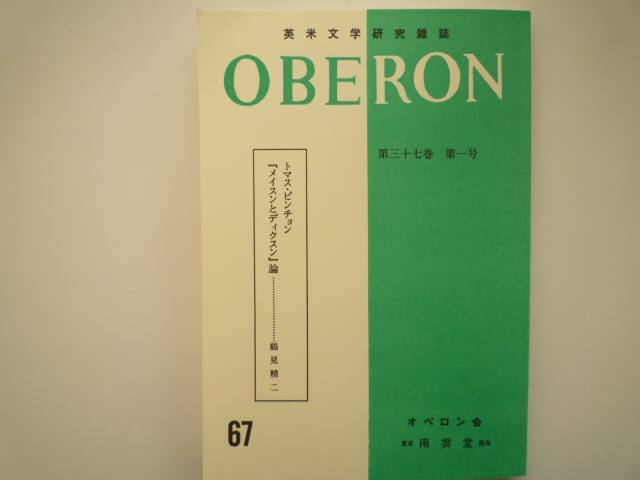

『オベロン』の第 67 号が刊行されました。

今号は4本の論文掲載です。

羽矢謙一 「孤独な音色――アイリッシュロイヤリストの悲劇」

川井万里子 「『リア王』の時代背景」

鶴見精二 「パララクス、線、鎖――『メイスンとディクスン』をめぐって」

千葉康樹 「脚注偏愛の編集者――ジョン・ニコルズと『十八世紀文学逸話』」

定価 2,000 円にて、南雲堂から販売しています。

お求めの方は、南雲堂までお願いします。

<編集担当者のつぶやき>

「いやー。今回は、図版が多くて、とにかく大変でした!

ページ数も多かったし!

Indesign も1年ぶりに使うものだから、いろいろ忘れてて、

すっごい手間取りました。

最後は、大あわての編集になりましたが、

編集上のミスが最小限であることを祈ります……。

来年は、余裕をもって編集したいので、その分、

原稿集めを早い時期からがんばります 」

」

では、みなさん、よいお年を!!

『オベロン』の第 67 号が刊行されました。

今号は4本の論文掲載です。

羽矢謙一 「孤独な音色――アイリッシュロイヤリストの悲劇」

川井万里子 「『リア王』の時代背景」

鶴見精二 「パララクス、線、鎖――『メイスンとディクスン』をめぐって」

千葉康樹 「脚注偏愛の編集者――ジョン・ニコルズと『十八世紀文学逸話』」

定価 2,000 円にて、南雲堂から販売しています。

お求めの方は、南雲堂までお願いします。

<編集担当者のつぶやき>

「いやー。今回は、図版が多くて、とにかく大変でした!

ページ数も多かったし!

Indesign も1年ぶりに使うものだから、いろいろ忘れてて、

すっごい手間取りました。

最後は、大あわての編集になりましたが、

編集上のミスが最小限であることを祈ります……。

来年は、余裕をもって編集したいので、その分、

原稿集めを早い時期からがんばります

」

」では、みなさん、よいお年を!!