一階で前から7列目 少し右より

こんな席でオーケストラを聴いたのは本当に久しぶりだった

この場所が音響的に良いのかどうかはわからないが

その席でしか見えないものや音響があるのでそれを楽しむことにした

名古屋芸術劇場コンサートホールで行われたのはNHK交響楽団

少し前まではチケットは購入したものの、大勢の人の中にいるのは怖くて

行かずじまいの判断をしていたことが多かった

だがそれも流石に我慢の限界にきて、出かけることにしたのだった

(久しぶりだから席も良いものにした)

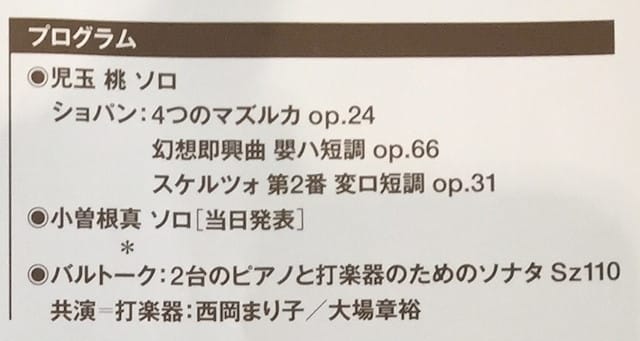

プログタムは前半がドヴォルザークの序曲「スフ教徒」

ついでシマノフスキの交響曲第4番「協奏交響曲」

後半がブラームスの第4番の交響曲だった

指揮は(現場で見ると)アンドラーシュ・シフに似た容貌のヤクブ・フルシャ

ピアニストがピョートル・アンデルシェフスキだった

前半の2曲は聴いたことがない

聴いたことがない曲はそれはそれで楽しみがある

何事も最初の印象は大事で、その時感じたものは一番素直に心に響いたものだろう

そしてそれは、どこに向かうかわからない連想の連鎖につながる

フス教徒は、音楽の展開は音楽の内的な必然性に基づいているのではなく

おそらく外的な要因(台本があってそれに従っている)と感じてしまった

つまり描写的な音楽と感じたわけだが、あとでプログラムの解説を読むと

演劇用の音楽として作曲依頼を受けたものとのこと

それで音が音を呼ぶというよりは、物語の説明的な音楽になったと思われる

そのように自分が感じたことはあながちハズレでもなかったことが

すこし嬉しい感じだった

シマノフスキの音楽は生で聴いてよかったと実感した

この曲を録音媒体で聴いたならきっと途中で聴くのを止めただろう

後期ロマン派よりも後の時代の作曲家で

音楽の重要な要素の一つであるメロディーは

美しいというよりどこか精神に引っかかりをもたらすようなものになっている

音響も同様で、大音響でなっている音は秩序の中の音というよりは

何か(例えば苦痛)を表現する音響のように感じたりした

この音響は何に似ているのだろう、、と思い浮かべながら聴いていたが

バルトークかな、、と勝手に思ったりした

こうした連想の羽ばたきがライブは面白い

後半のブラームスになると、普通の旋律があるということのありがたみを感じるのだった

メロディというよりは短いモチーフかもしれないが、

少なくともシマノフスキよりは数段聴きやすい

4番はブラームスの交響曲の中では一番好きな曲で

秋から冬になると必ず聴きたくなる曲だ

メランコリックなモチーフが演奏楽器を変えて展開していく

昔は少し女々しいと思ったが、今はその女々しさの理由もわかる気がして

むしろ共感を覚える感じだ

この曲はナマで聴いていても、良いことではないかもしれないが

ついついフルトヴェングラーの凄まじい演奏と比べてしまっていた

第1楽章終わり近く、楽器同士が競うように鳴らしあったあと

ヴァイオリンに任された部分がフルトヴェングラーの演奏では

ものすごいスピードにテンポアップしてハラハラ・ドキドキするのだが

その演奏を知った後ではどこか物足りなくなってしまうのだった

と言っても、録音媒体ではよく聞こえない音・フレーズが良く聴こえるのは

ナマならではのこと、やはりナマは違う

あれっ、と驚きを感じたのは第3楽章の音が出た時だ

音が揃っているのか、気合が入っているのか、、とにかく今までの音と違う

不意にオーケストラメンバーはこの楽章を徹底的にリハーサルしたのではないか

と妙な確信をもってしまった

その勢いは最後の楽章まで続いて、ナマならではの音楽の高揚感がもたらされた

この4番の交響曲の最終楽章は演奏がまずいと(あるいは解釈がまずいと)

終わった気がしない音楽になってしまう

何か中途半端に放り出されたまま急に終わってしまった、、

という気分になってしまう

流石に聴き慣れてきているので、この演奏ではそんなことはなく

ブラボーの声がでるくらいの熱演だった

チケットの料金と満足感とそれに要する時間

最近は自分にとって料金の基準はなんだろうか?と考えてしまう

田舎から交通費をかけて名古屋まで出かけて

安くないチケット代を支払って、、、

でもそれが価値あるものと感じるのは

今の年齢へのご褒美なのかもしれない

今実感しているのは

何事も行ける時に行っておかないと行けなくなてしまうということ

来月も何か選んで行くことにしよう