この企画に出展の書物が私が興味をもつような書物ではないと知ってましたが、上野の森美術館に行ってきました。

この企画に出展の書物が私が興味をもつような書物ではないと知ってましたが、上野の森美術館に行ってきました。

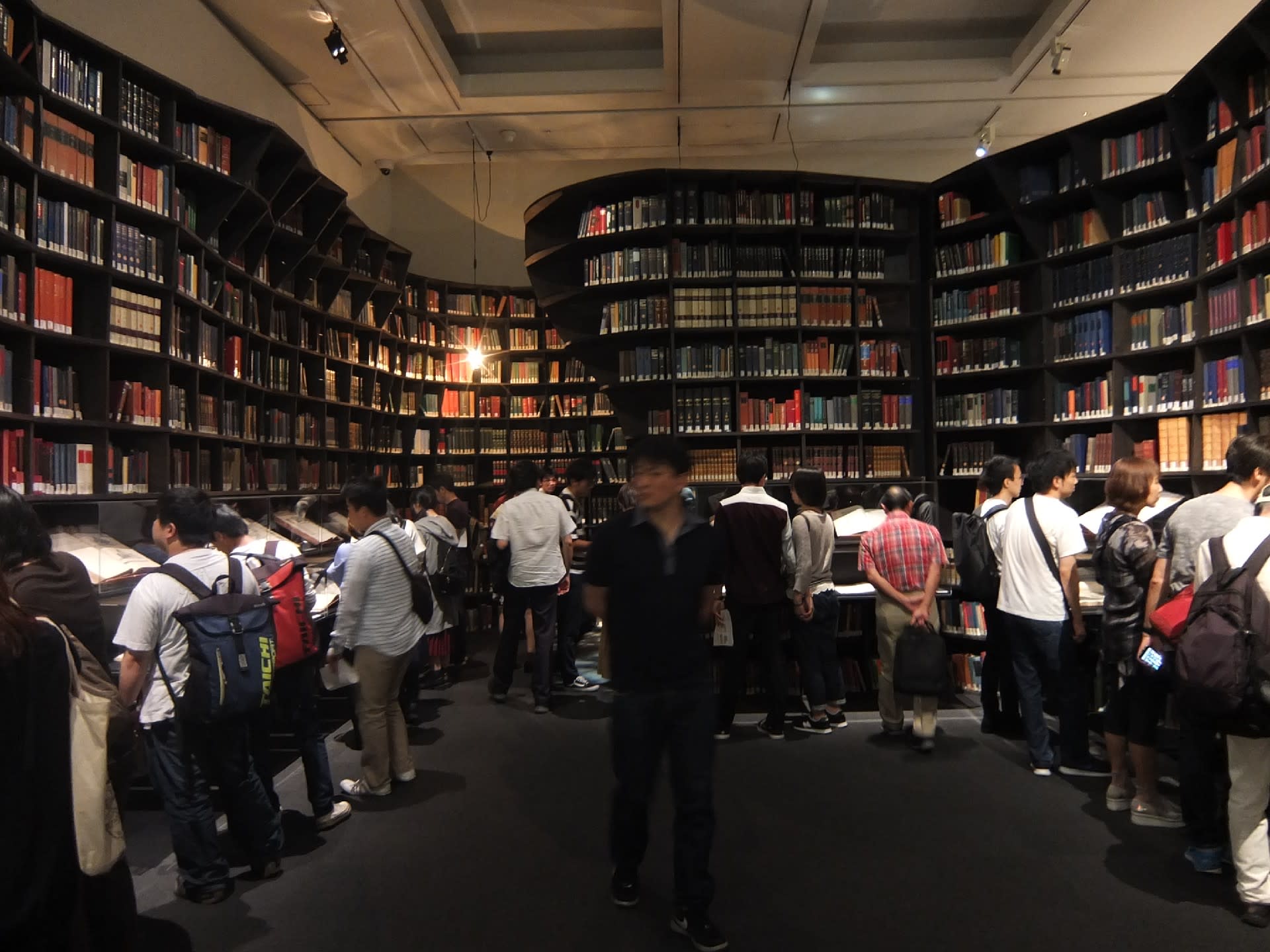

金沢工業大学が所蔵する「工学の曙文庫」コレクションからの出展です。上野の森美術館は場所を提供しただけのようです。

金沢工業大学が所蔵する「工学の曙文庫」コレクションからの出展です。上野の森美術館は場所を提供しただけのようです。 「知の壁」

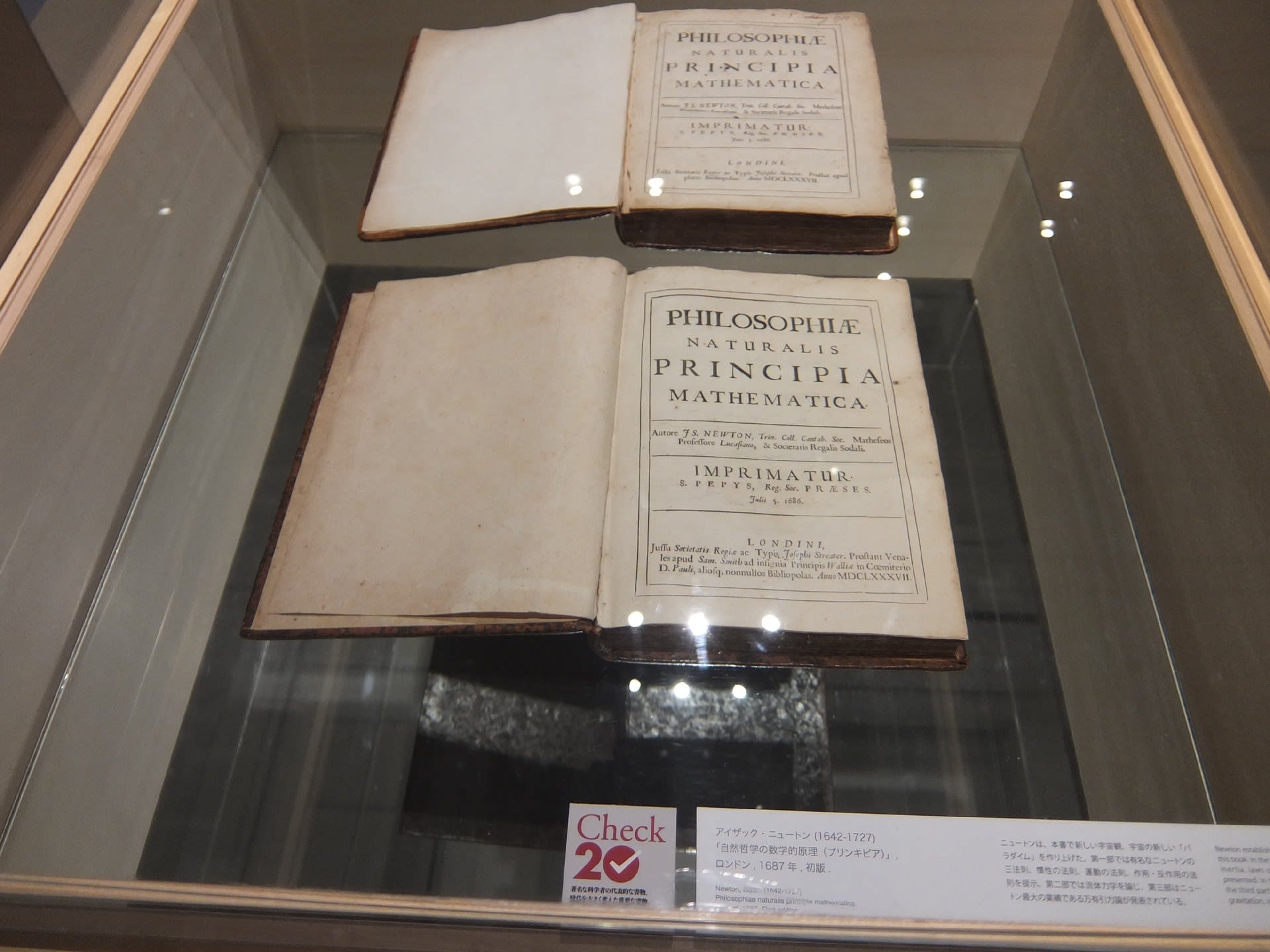

「知の壁」 ニュートン「自然哲学の数学的原理」1687年

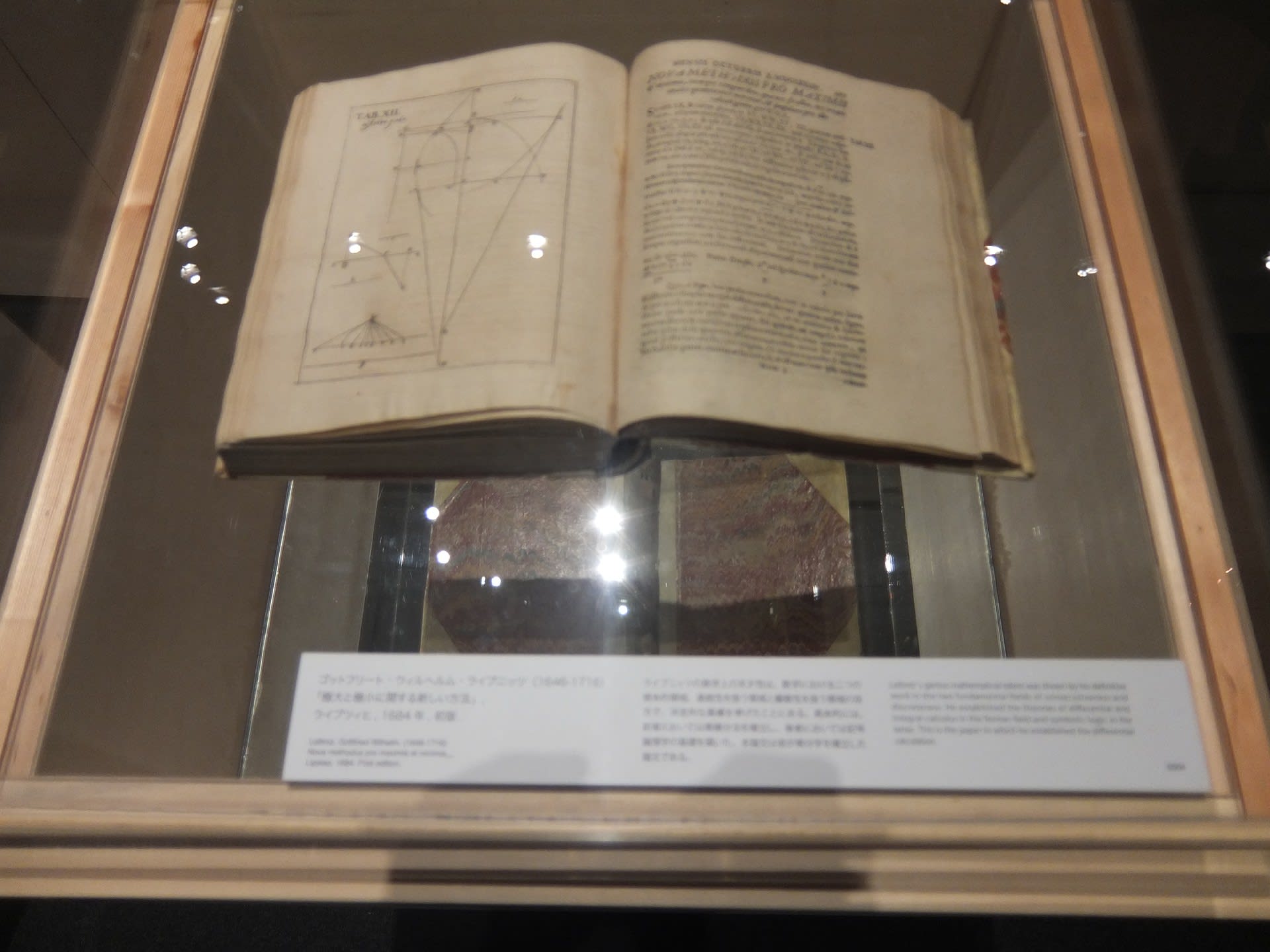

ニュートン「自然哲学の数学的原理」1687年 ライプニッツ「極大と極小に関する新しい方法」1684年

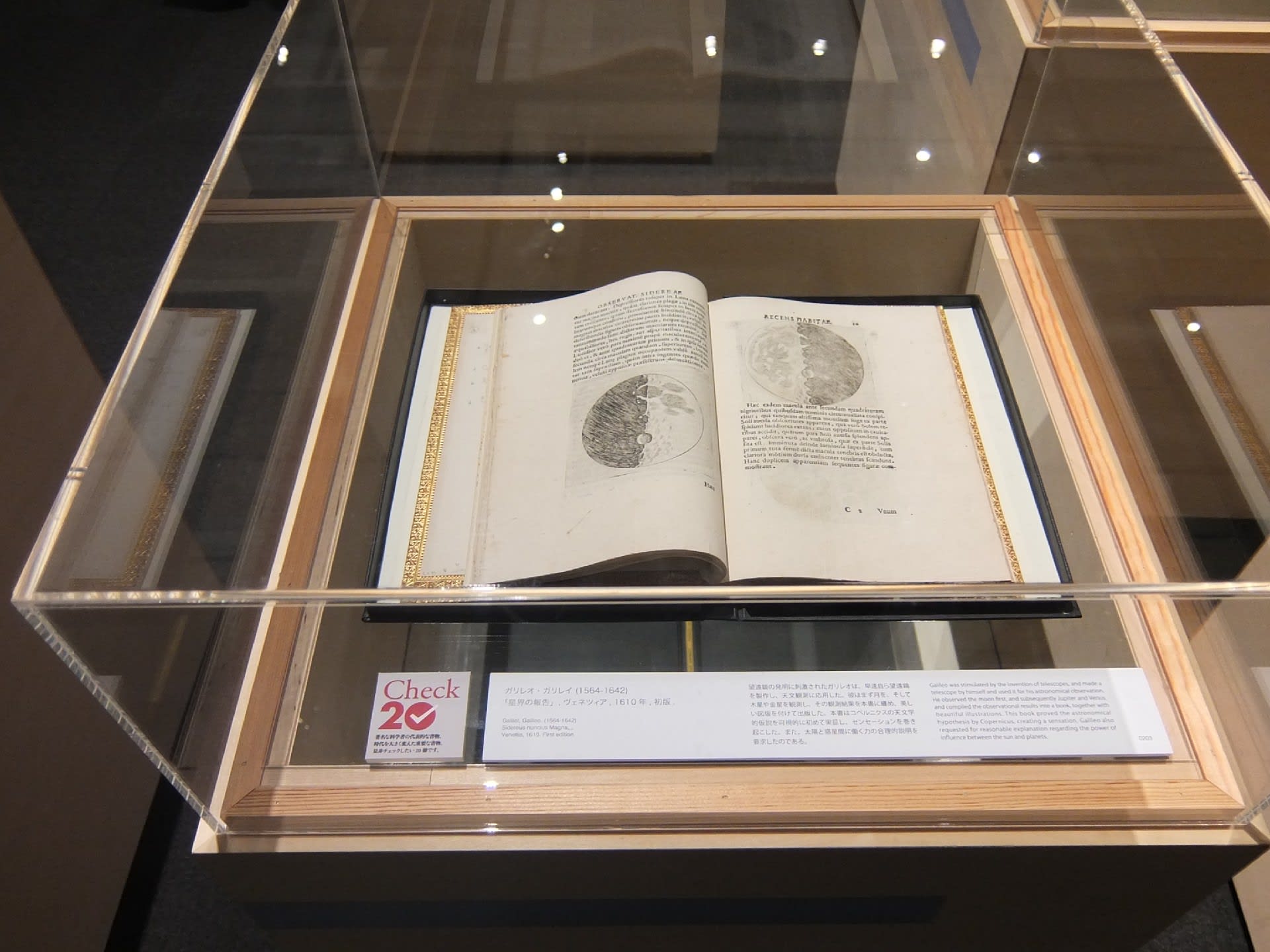

ライプニッツ「極大と極小に関する新しい方法」1684年 ガリレオ・ガリレイ「星界の報告」1610年

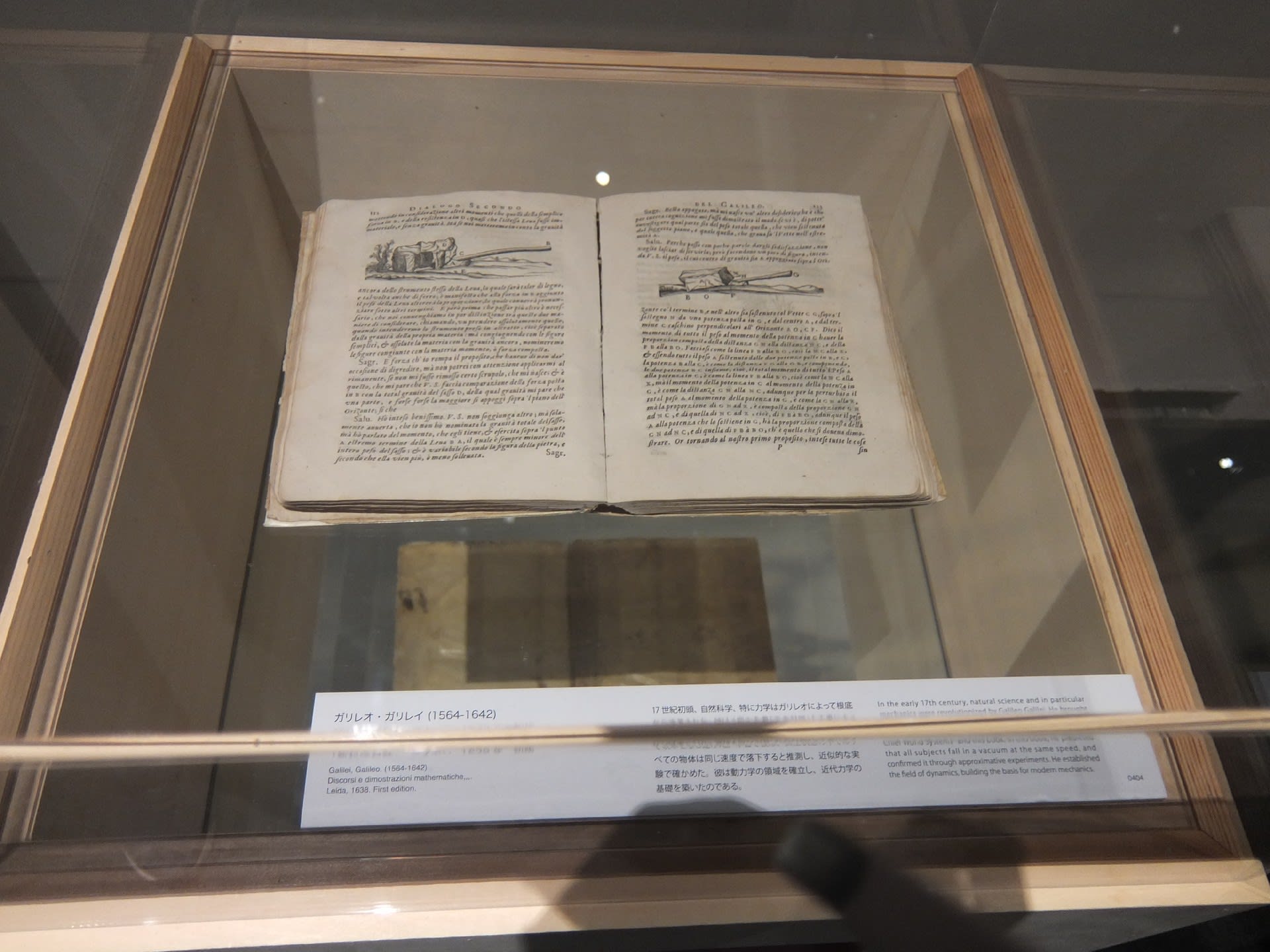

ガリレオ・ガリレイ「星界の報告」1610年 ガリレオ・ガリレイ「新科学対話」1638年

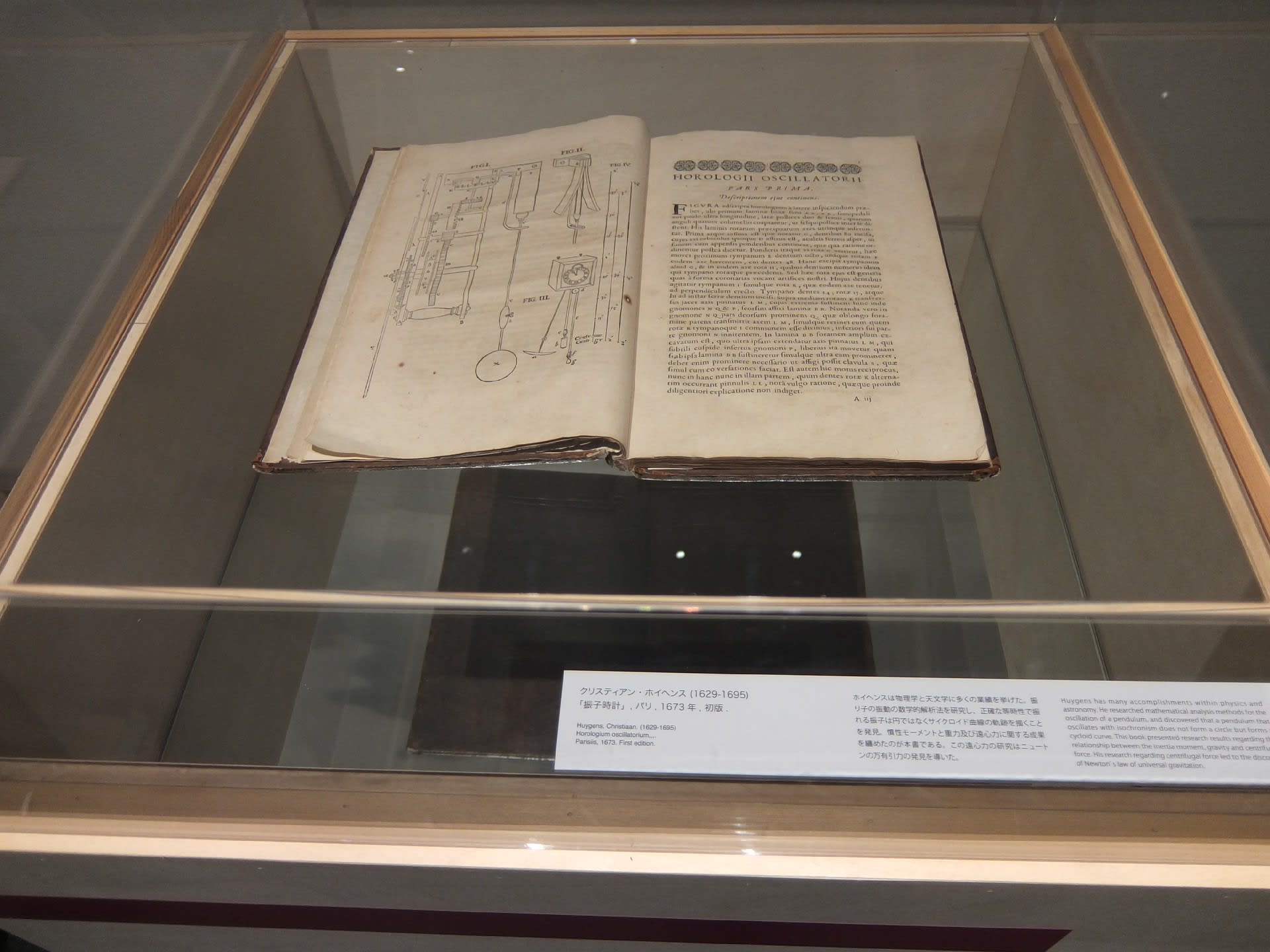

ガリレオ・ガリレイ「新科学対話」1638年 ホイヘンス「光についての論考」1690年

ホイヘンス「光についての論考」1690年 ニュートン「光学:反射、屈折、光の伝播と色について」1704年

ニュートン「光学:反射、屈折、光の伝播と色について」1704年 ロバート・フック「微細物誌」1665年

ロバート・フック「微細物誌」1665年 ラヴォアジェ「化学要論」1789年

ラヴォアジェ「化学要論」1789年 アンペール「二種の電流の相互作用」1820年

アンペール「二種の電流の相互作用」1820年 オーム「数学的に取り扱ったガルヴァーニ電池」1827年

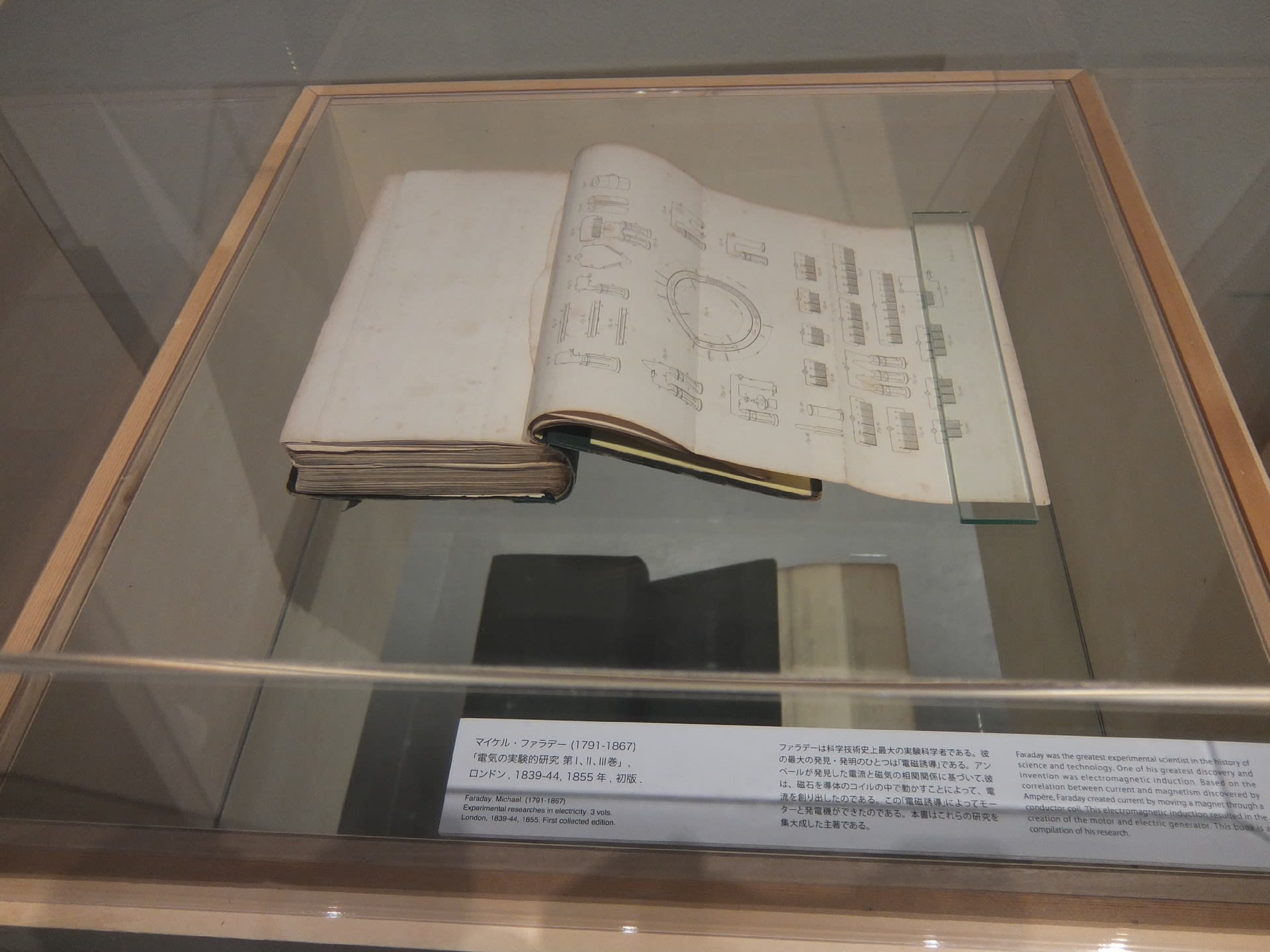

オーム「数学的に取り扱ったガルヴァーニ電池」1827年 ファラデー「電気の実験的研究1・2・3巻」1839年~55年

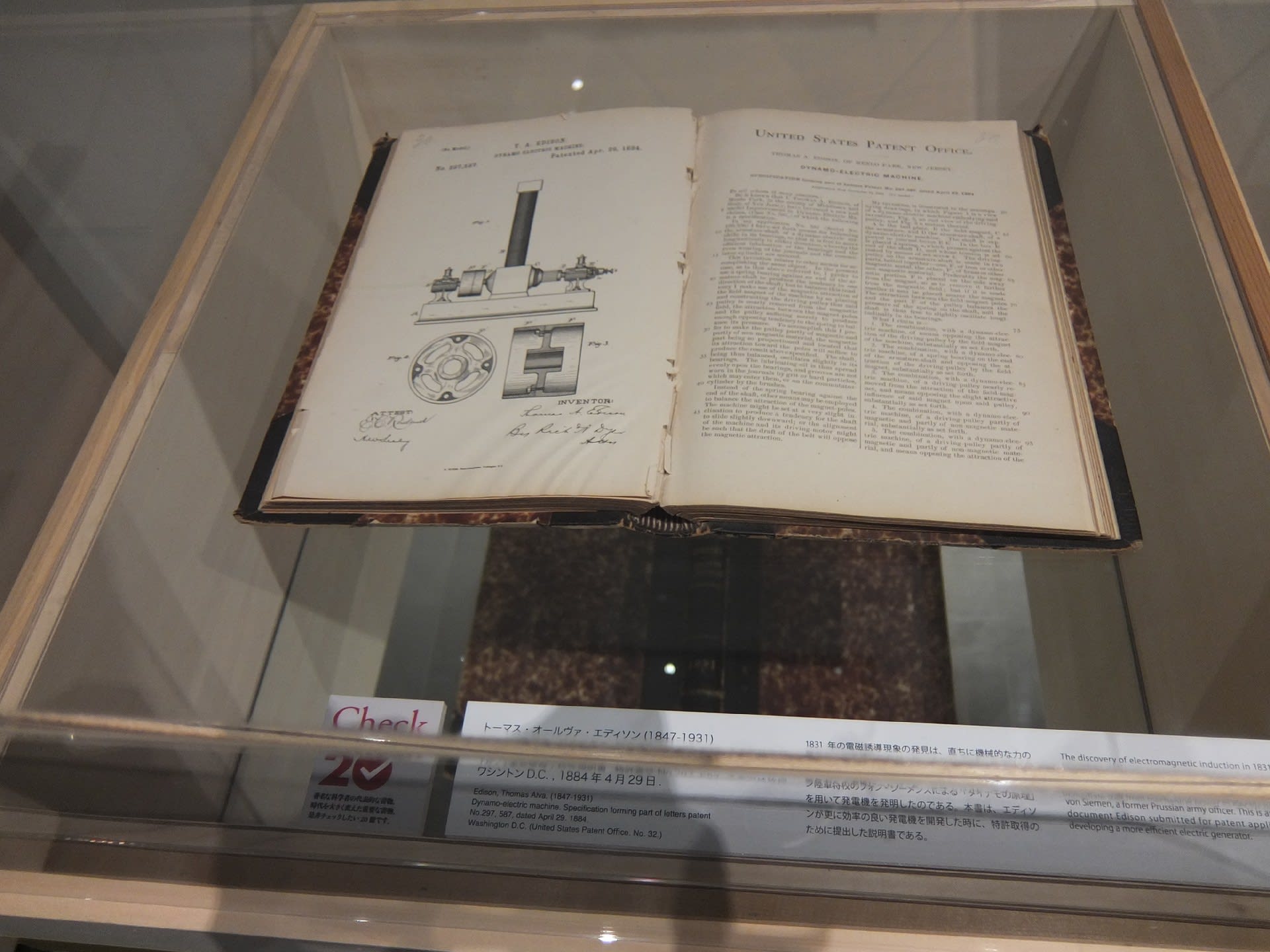

ファラデー「電気の実験的研究1・2・3巻」1839年~55年 エジソン「ダイナモ発電機・特許説明書」1884年

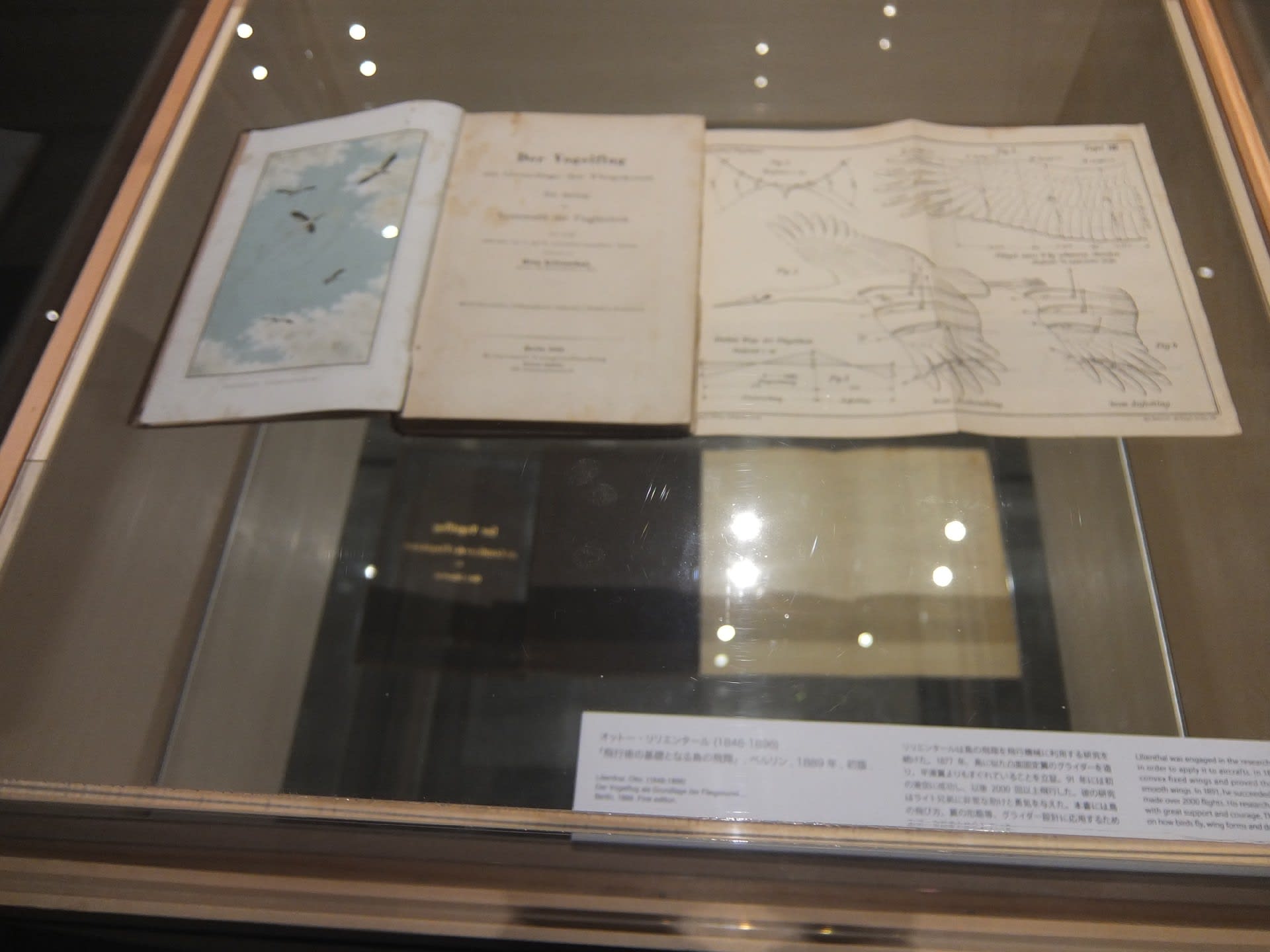

エジソン「ダイナモ発電機・特許説明書」1884年 リリエンタール「飛行術の基礎となる鳥の飛翔」1889年

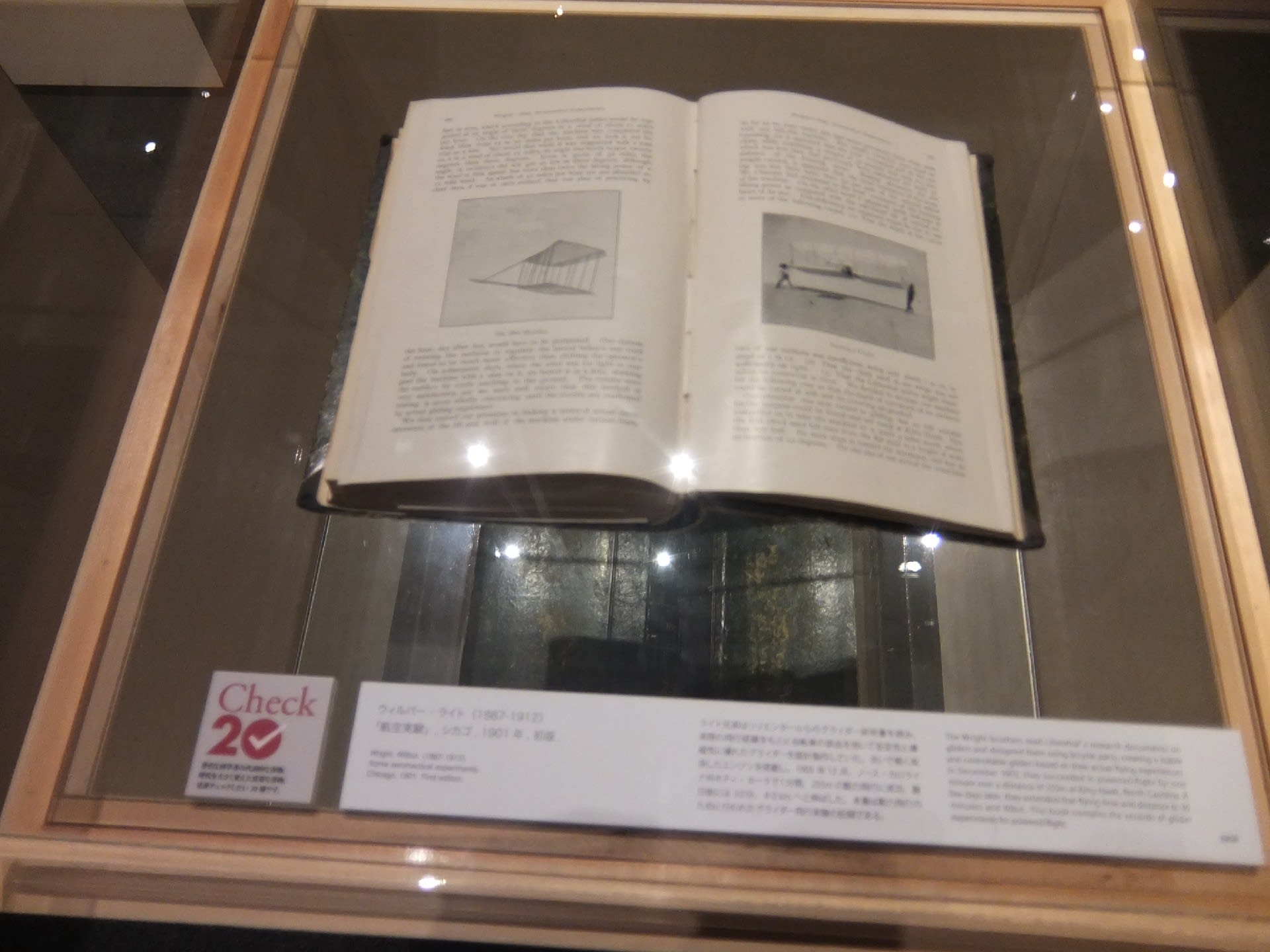

リリエンタール「飛行術の基礎となる鳥の飛翔」1889年 ウィルバー・ライト「航空実験」1901年

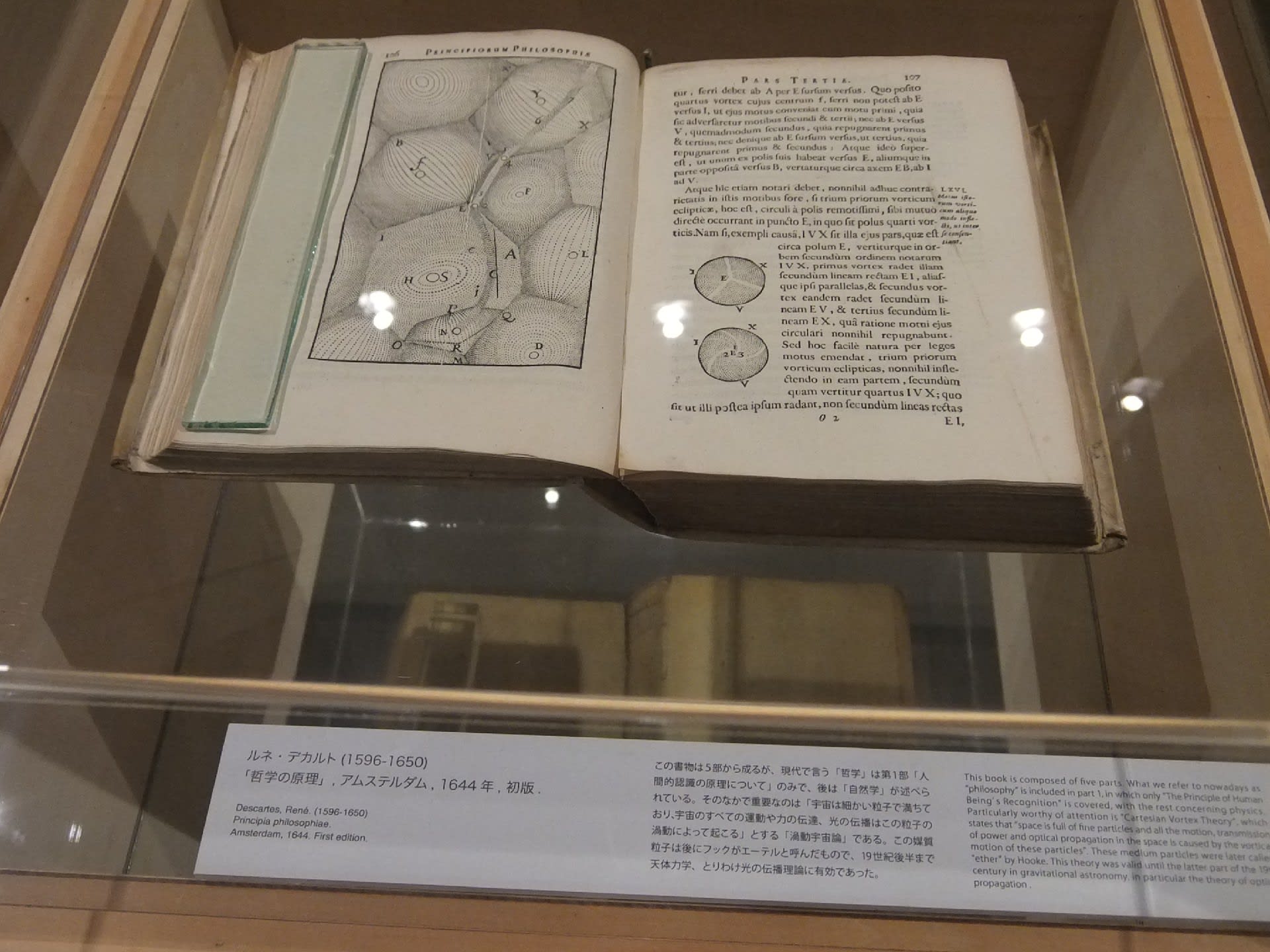

ウィルバー・ライト「航空実験」1901年 デカルト「哲学の原理」1644年

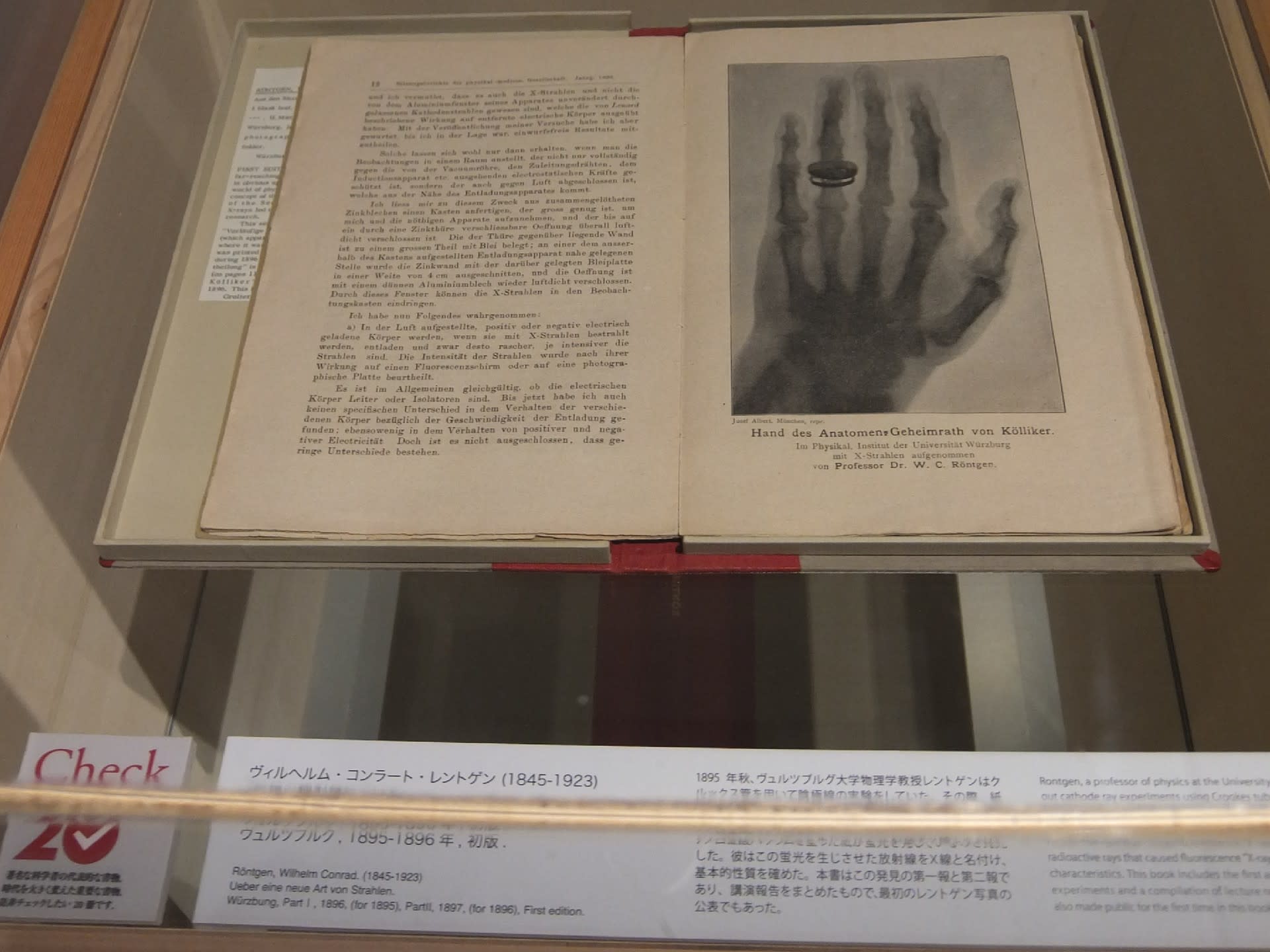

デカルト「哲学の原理」1644年 レントゲン「新種の輻射線について」1895~6年

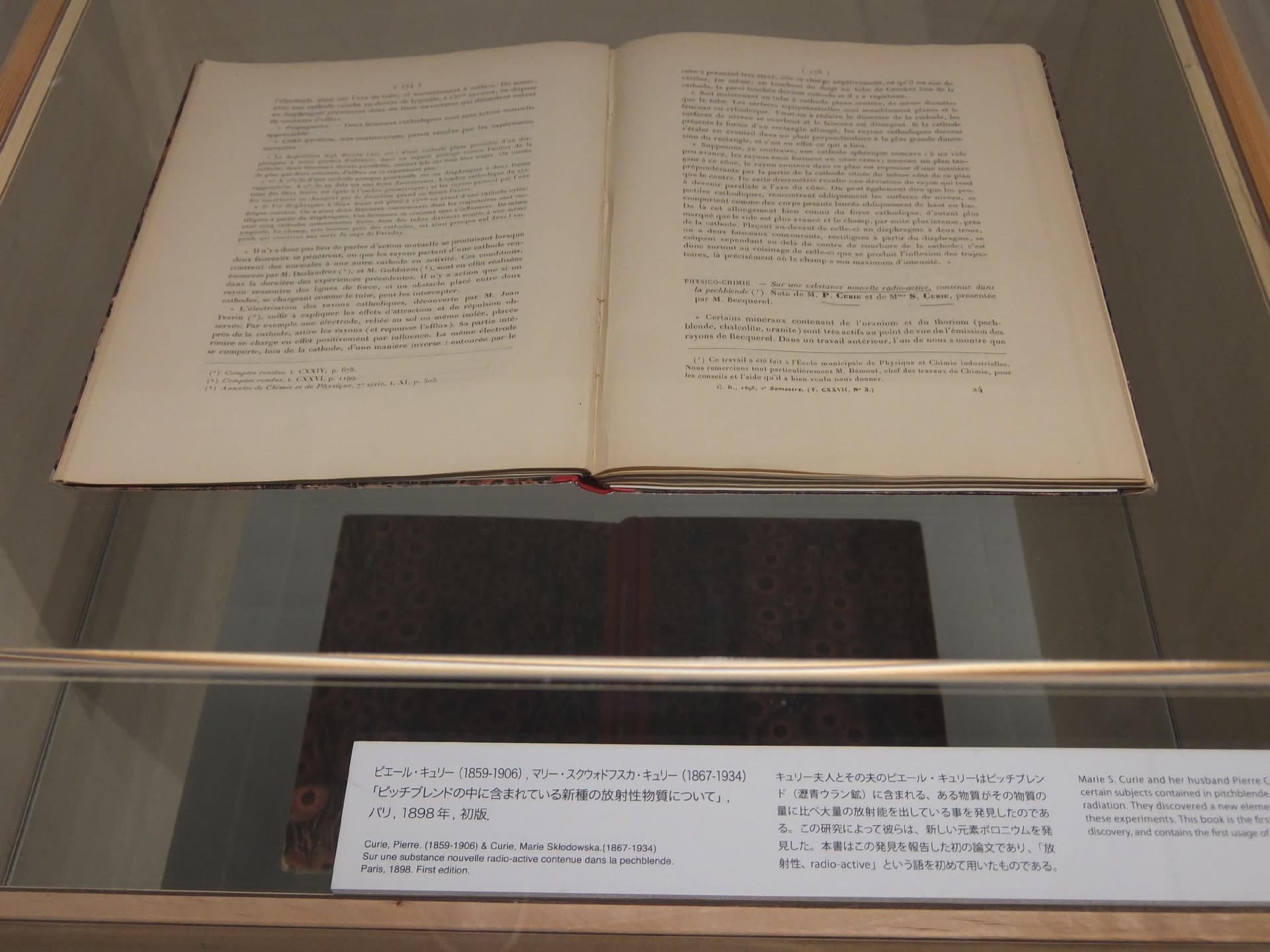

レントゲン「新種の輻射線について」1895~6年 ピエール・キュリー、マリー・キュリー「ピッチブレンドの中に含まれている新種の放射性物質について」1898年

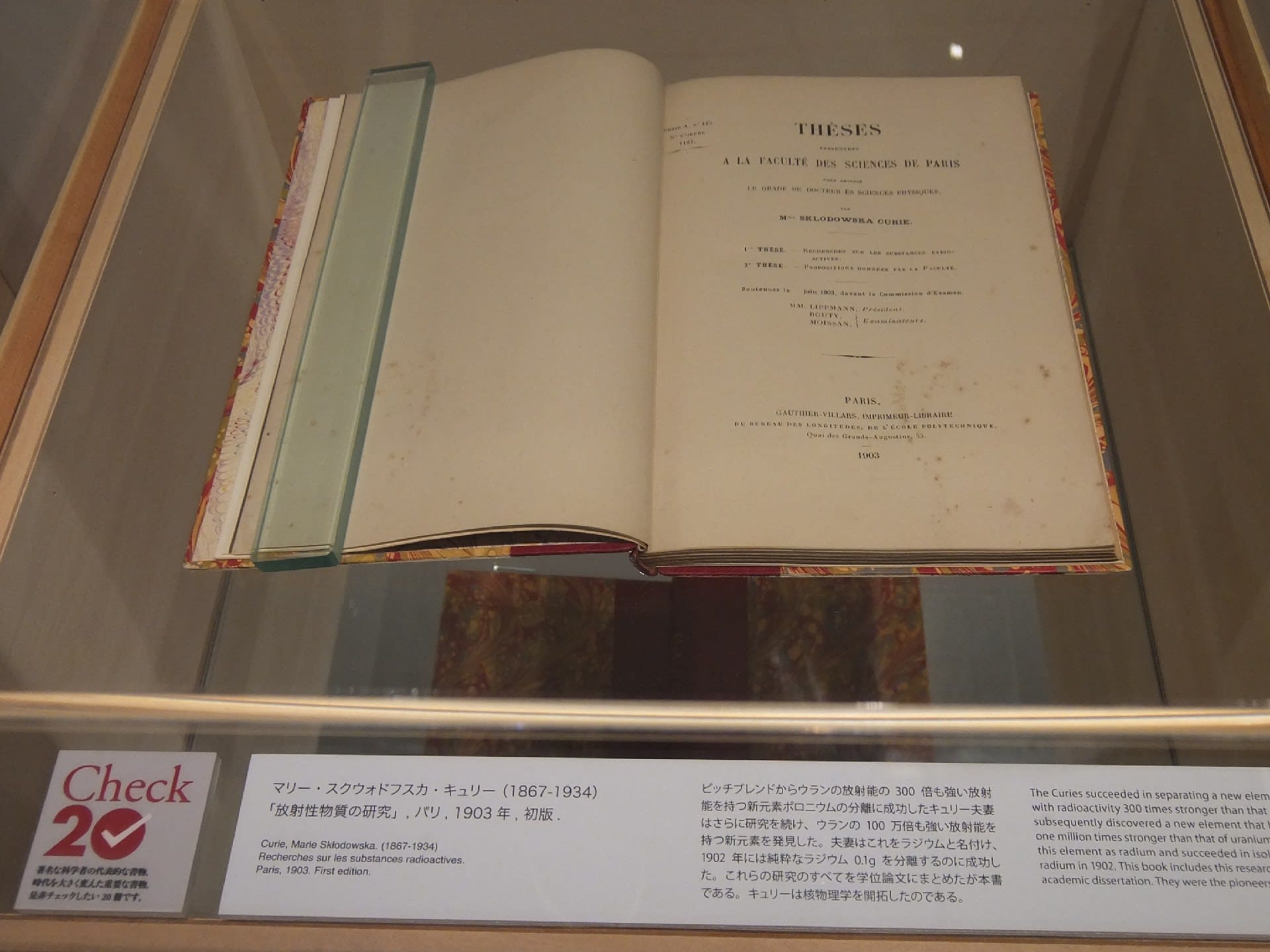

ピエール・キュリー、マリー・キュリー「ピッチブレンドの中に含まれている新種の放射性物質について」1898年 マリー・キュリー「放射性物質の研究」1903年

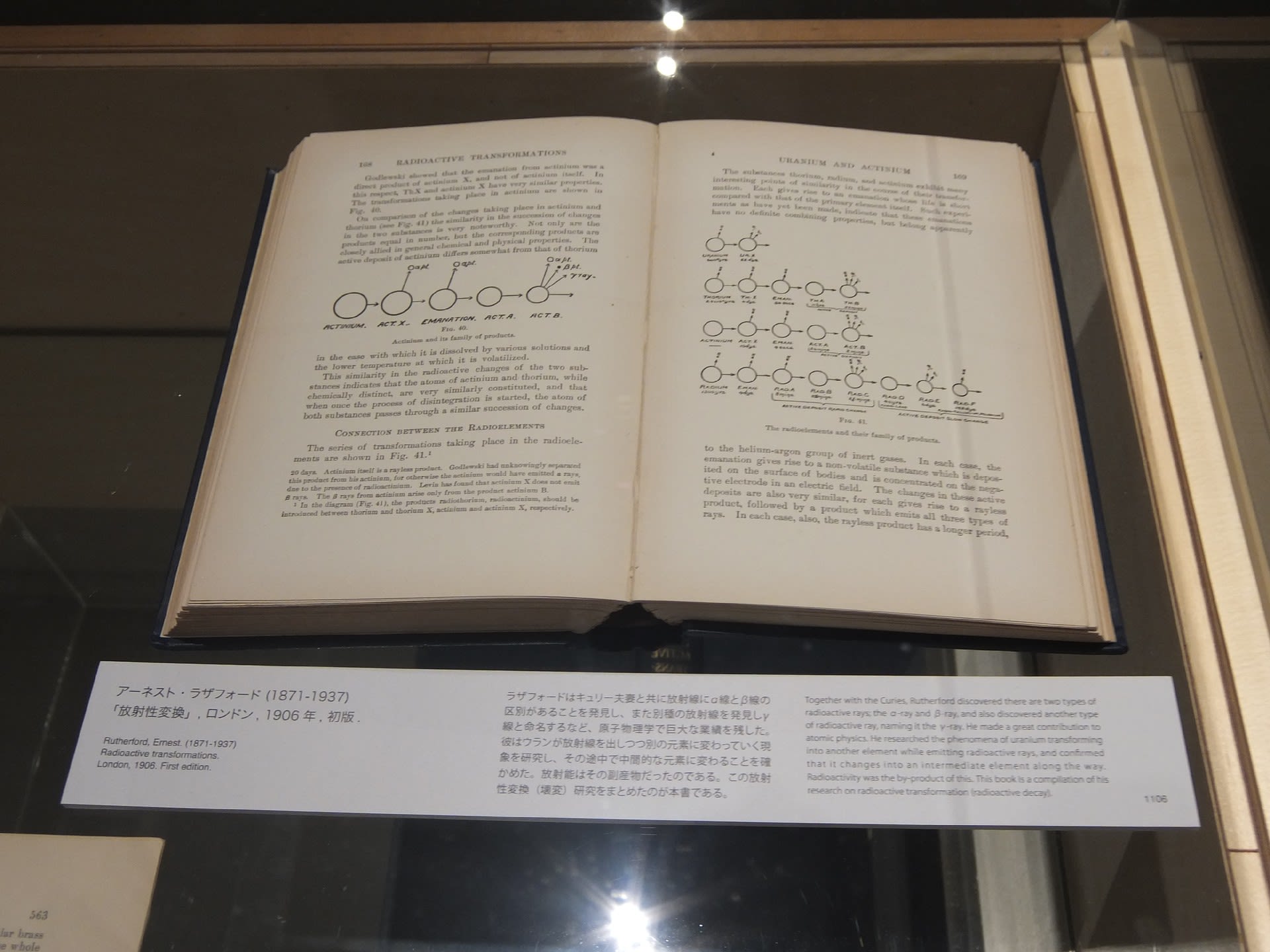

マリー・キュリー「放射性物質の研究」1903年 ラザフォード「放射性変換」1906年

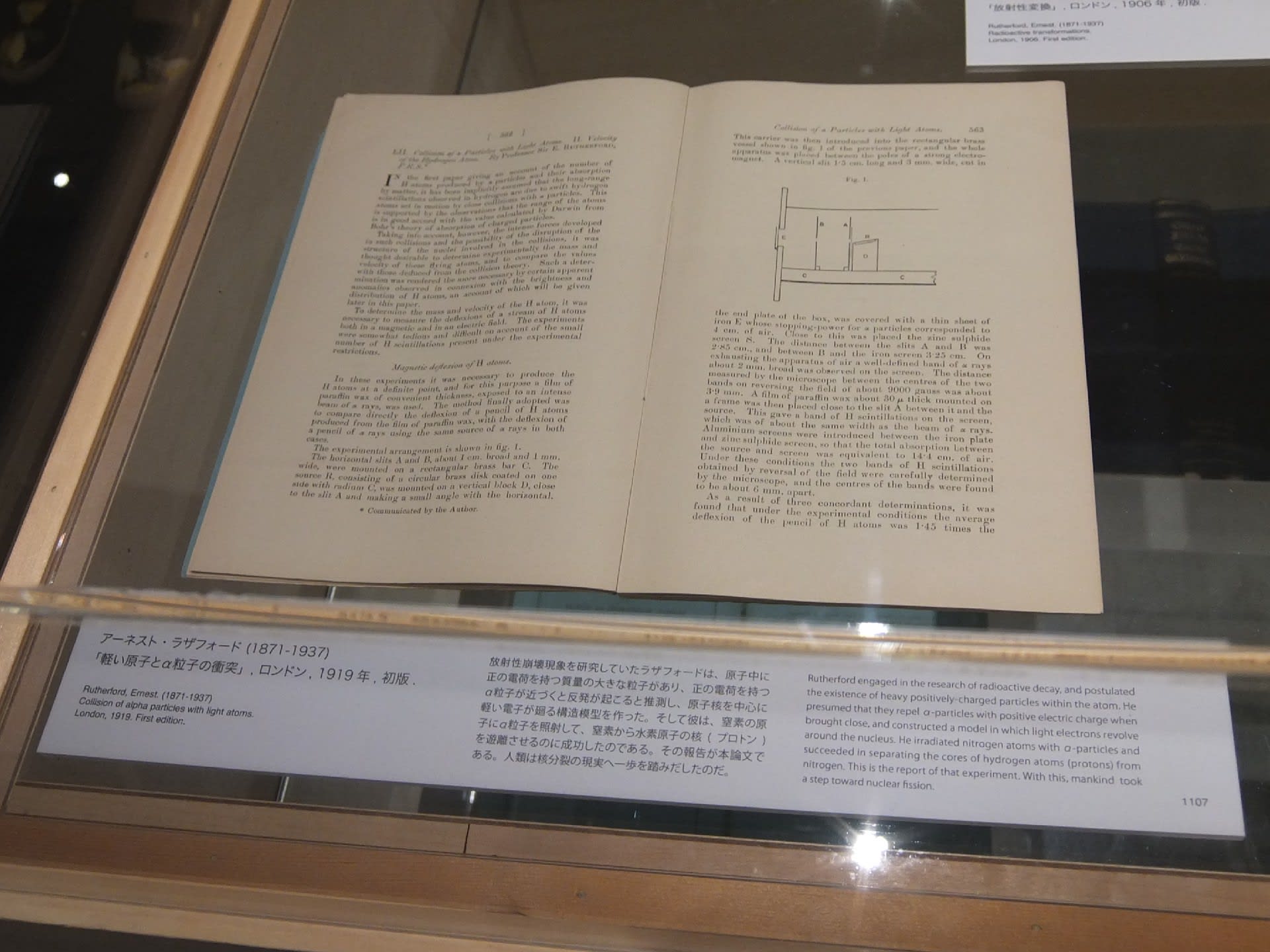

ラザフォード「放射性変換」1906年 ラザフォード「軽い原子とα粒子の衝突」1919年

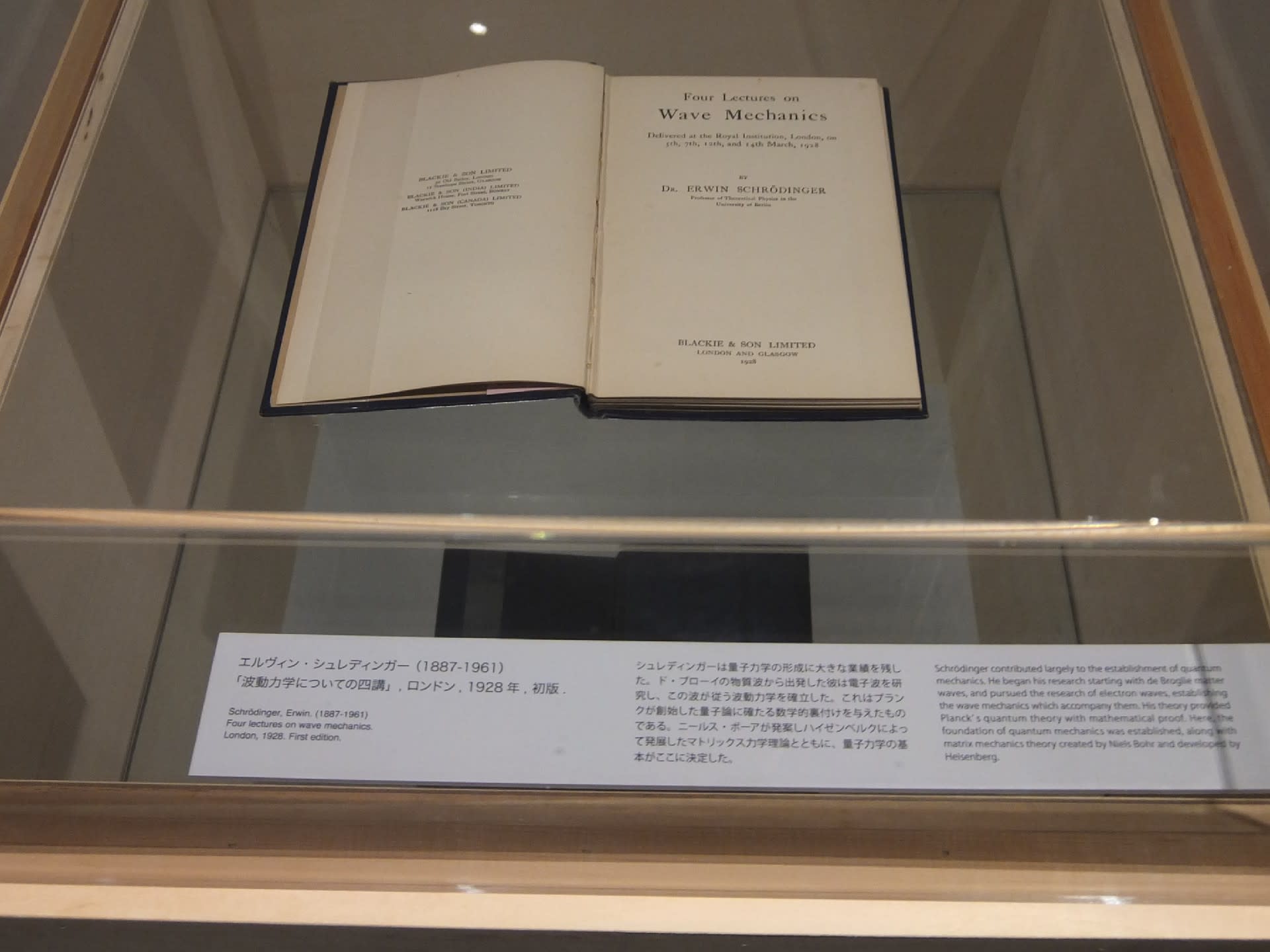

ラザフォード「軽い原子とα粒子の衝突」1919年 シュレジンガー「波動力学についての四講」1928年

シュレジンガー「波動力学についての四講」1928年 ヘンリー・スマイス「原子力の軍事目的利用開発の概要」1945年、合衆国戦略爆撃調査団「広島、長崎に対する原子爆弾の効果」1946年

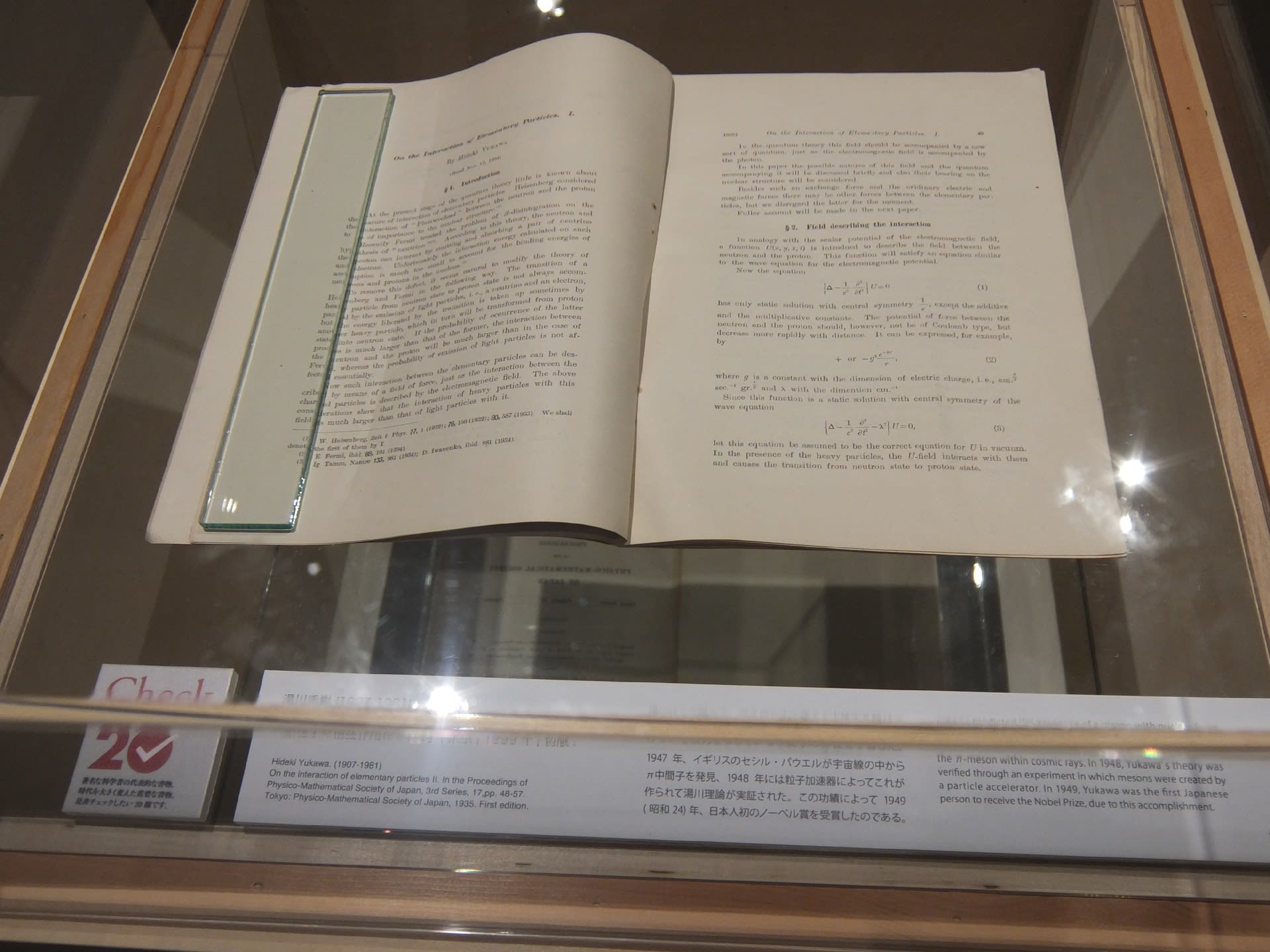

ヘンリー・スマイス「原子力の軍事目的利用開発の概要」1945年、合衆国戦略爆撃調査団「広島、長崎に対する原子爆弾の効果」1946年 湯川秀樹「素粒子の相互作用について」1935年

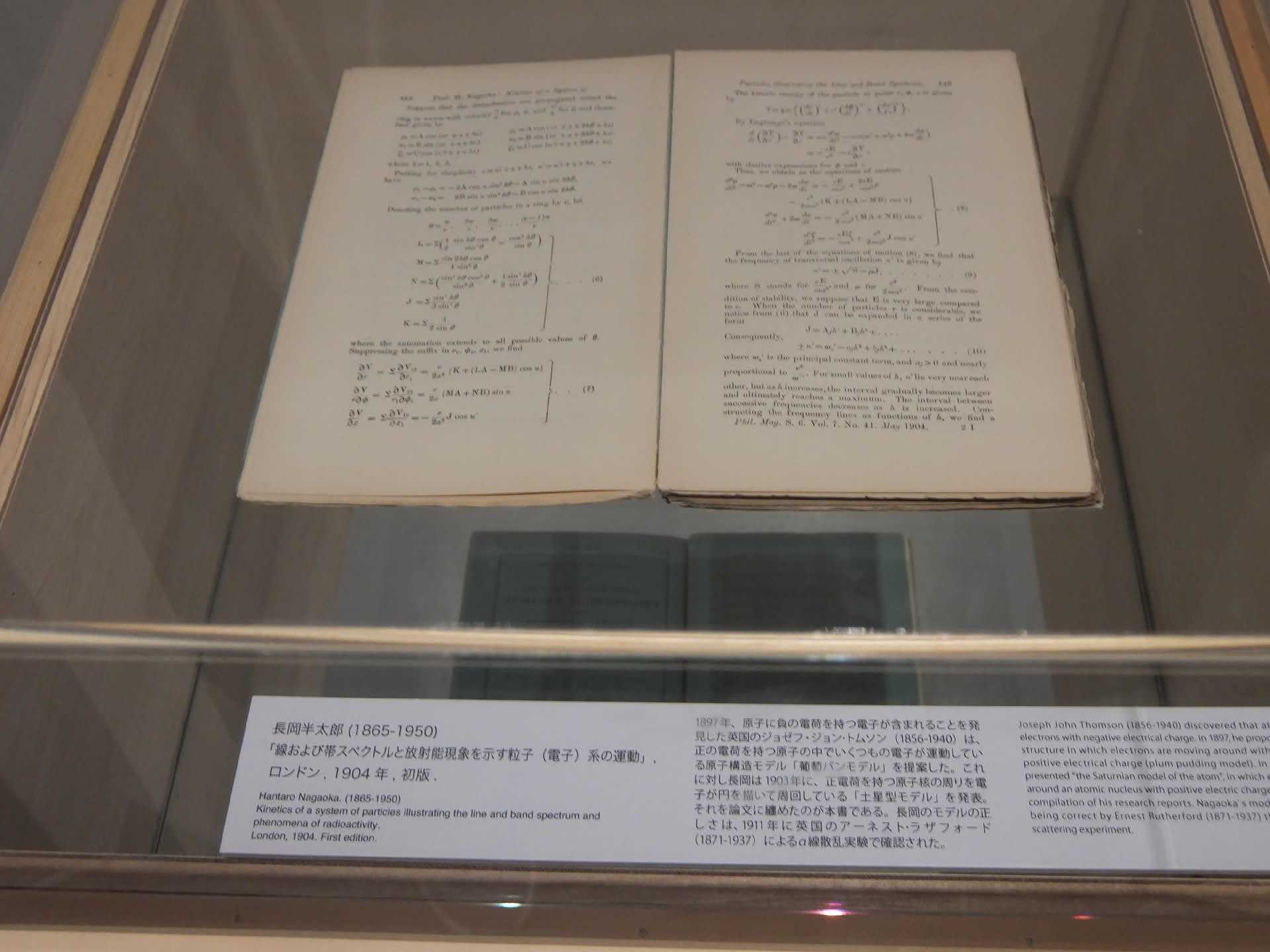

湯川秀樹「素粒子の相互作用について」1935年 長岡半太郎「線および帯ベクトルと放射能現象を示す粒子(電子)系の運動」1904年

長岡半太郎「線および帯ベクトルと放射能現象を示す粒子(電子)系の運動」1904年 アインシュタイン「一般相対性理論の基礎」1916年

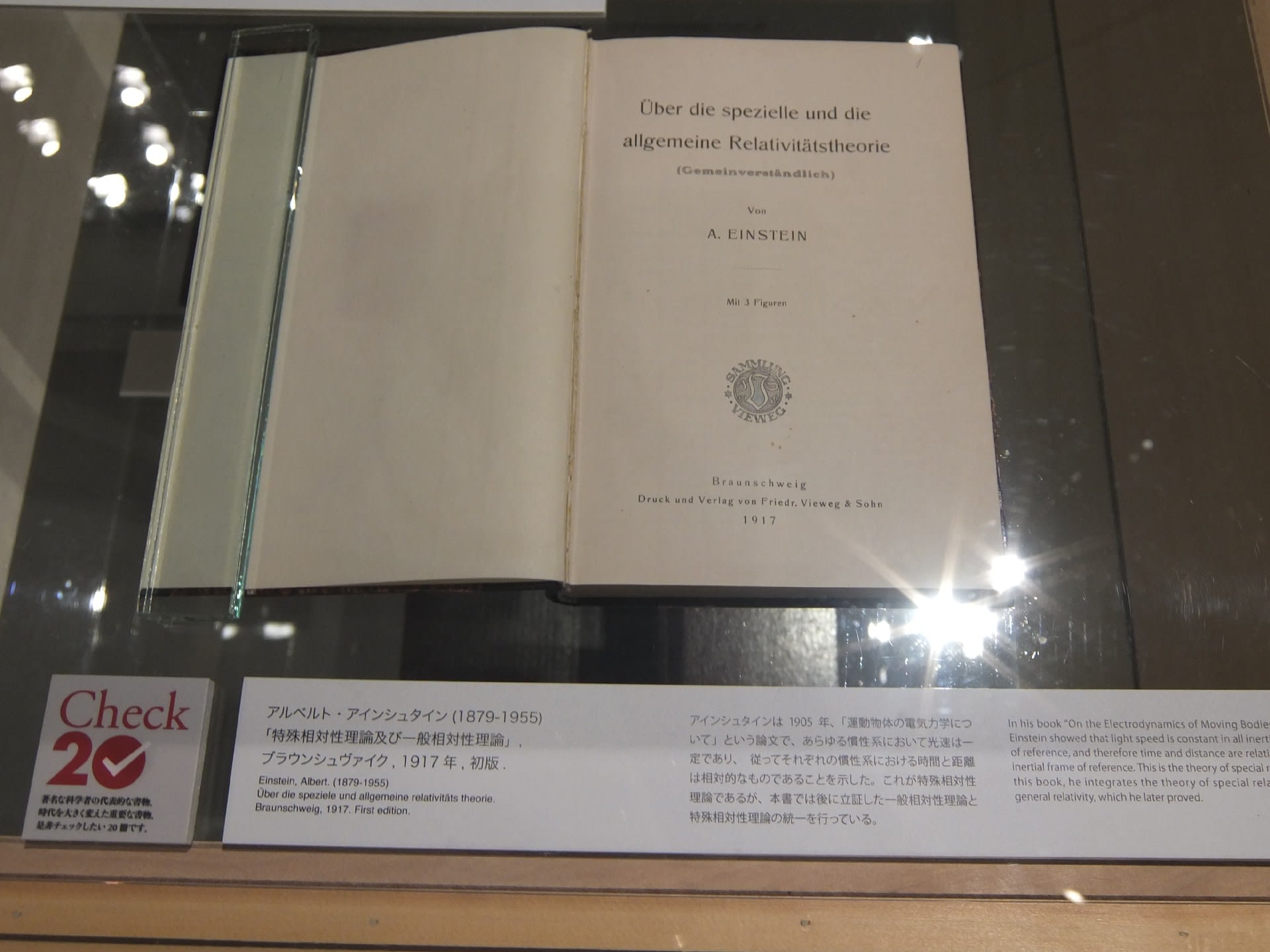

アインシュタイン「一般相対性理論の基礎」1916年 アインシュタイン「特殊相対性理論及び一般相対性理論」1917年

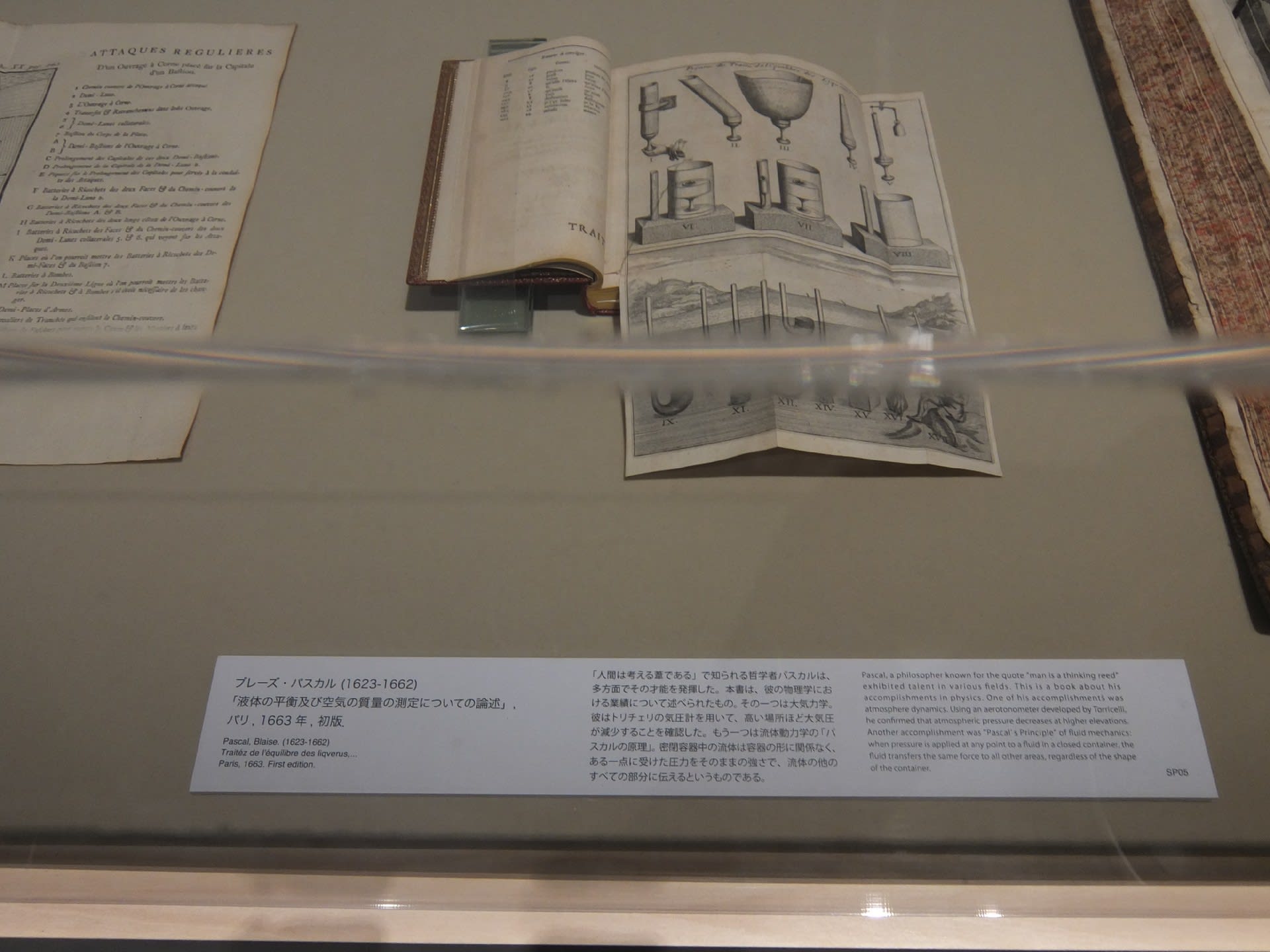

アインシュタイン「特殊相対性理論及び一般相対性理論」1917年 パスカル「液体の平衡及び空気の質量の測定についての論述」1663年

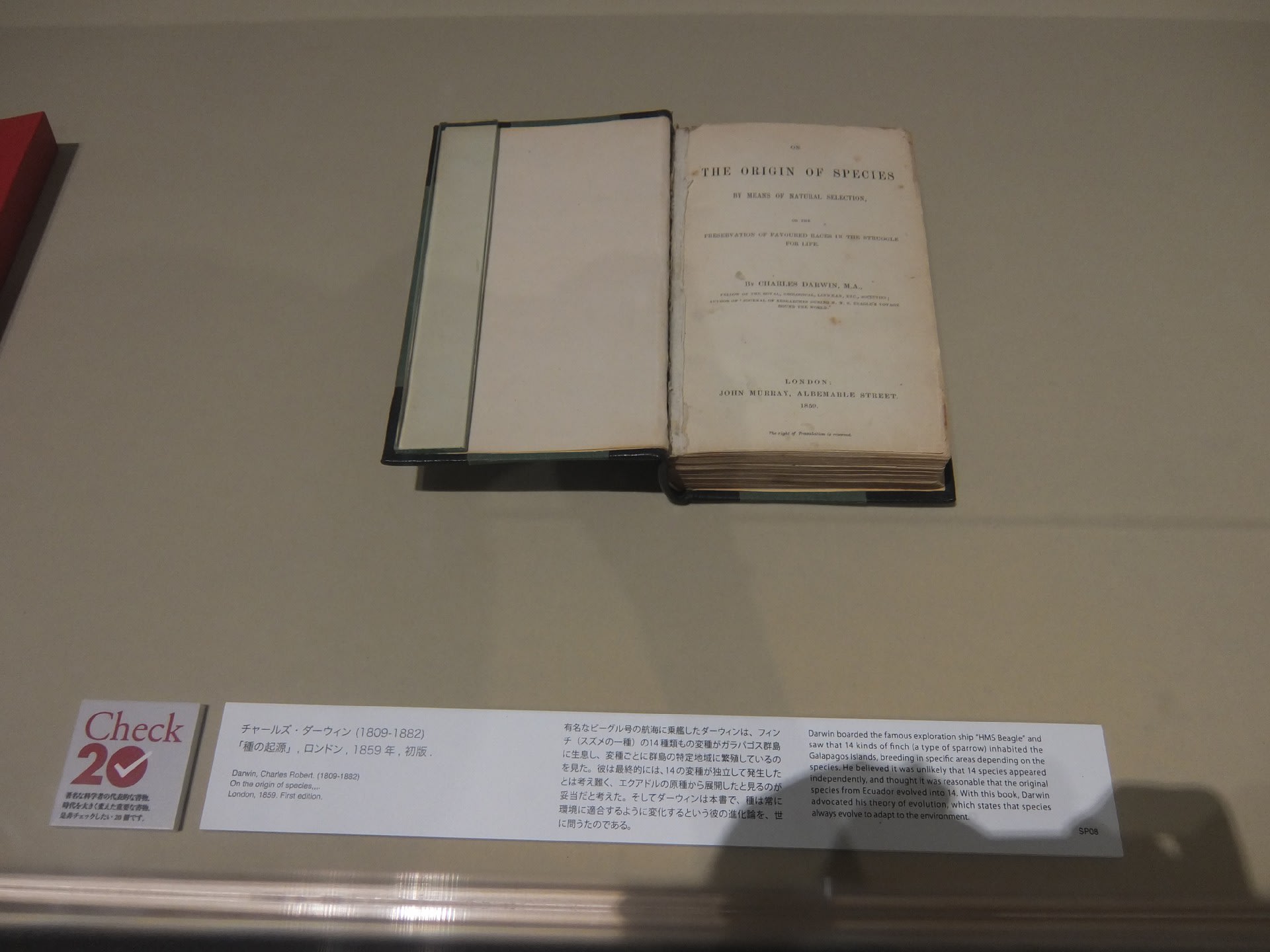

パスカル「液体の平衡及び空気の質量の測定についての論述」1663年 ダーウィン「種の起源」1859年

ダーウィン「種の起源」1859年 メンデル「植物=雑種についての研究」1866年

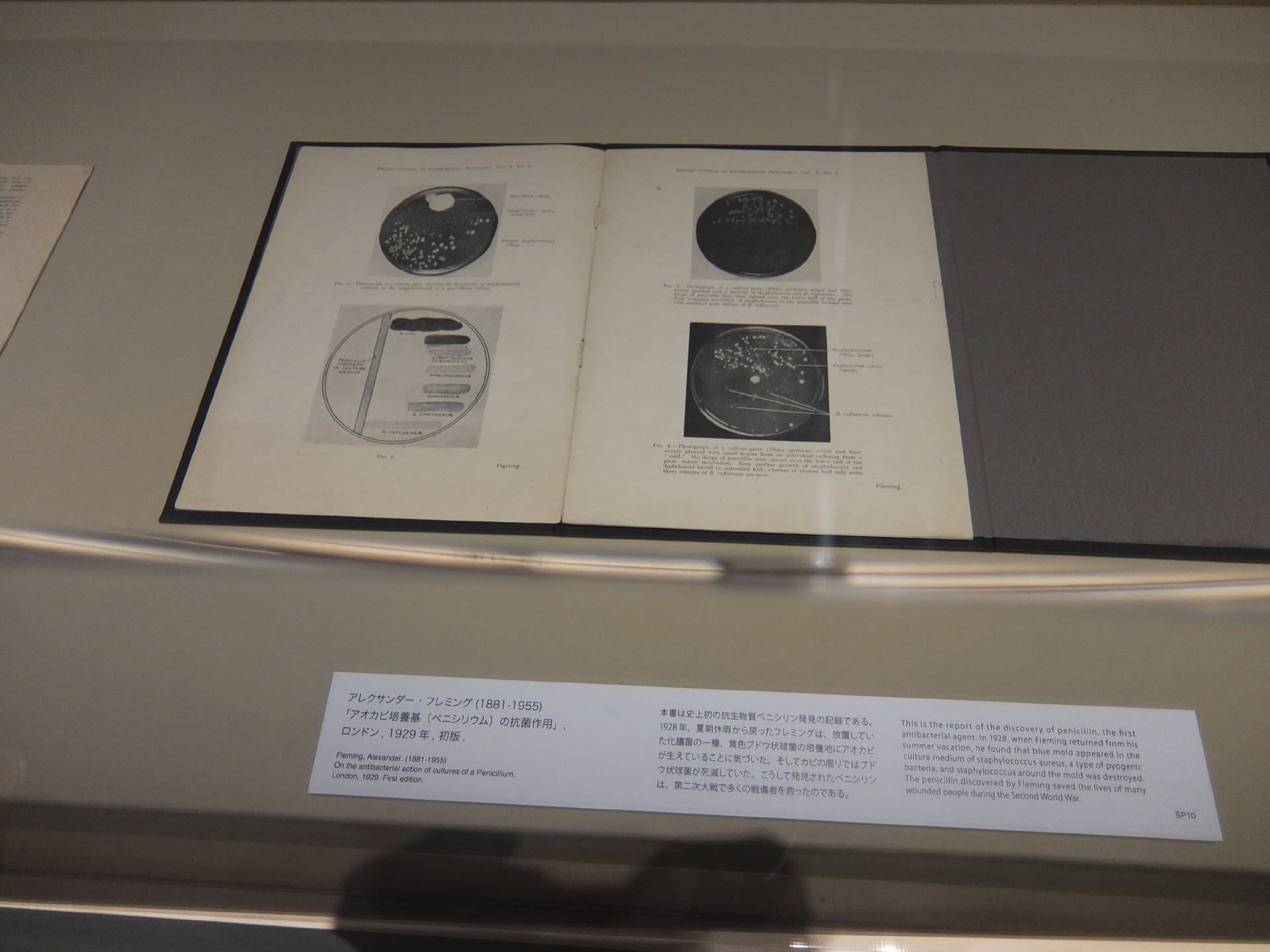

メンデル「植物=雑種についての研究」1866年 フレミング「アオカビの培養基(ペニシリウム)の抗菌作用」1929年

フレミング「アオカビの培養基(ペニシリウム)の抗菌作用」1929年 ジェームズ・ワトソン、フランシス・クリック「核酸の分子的構造」1953年

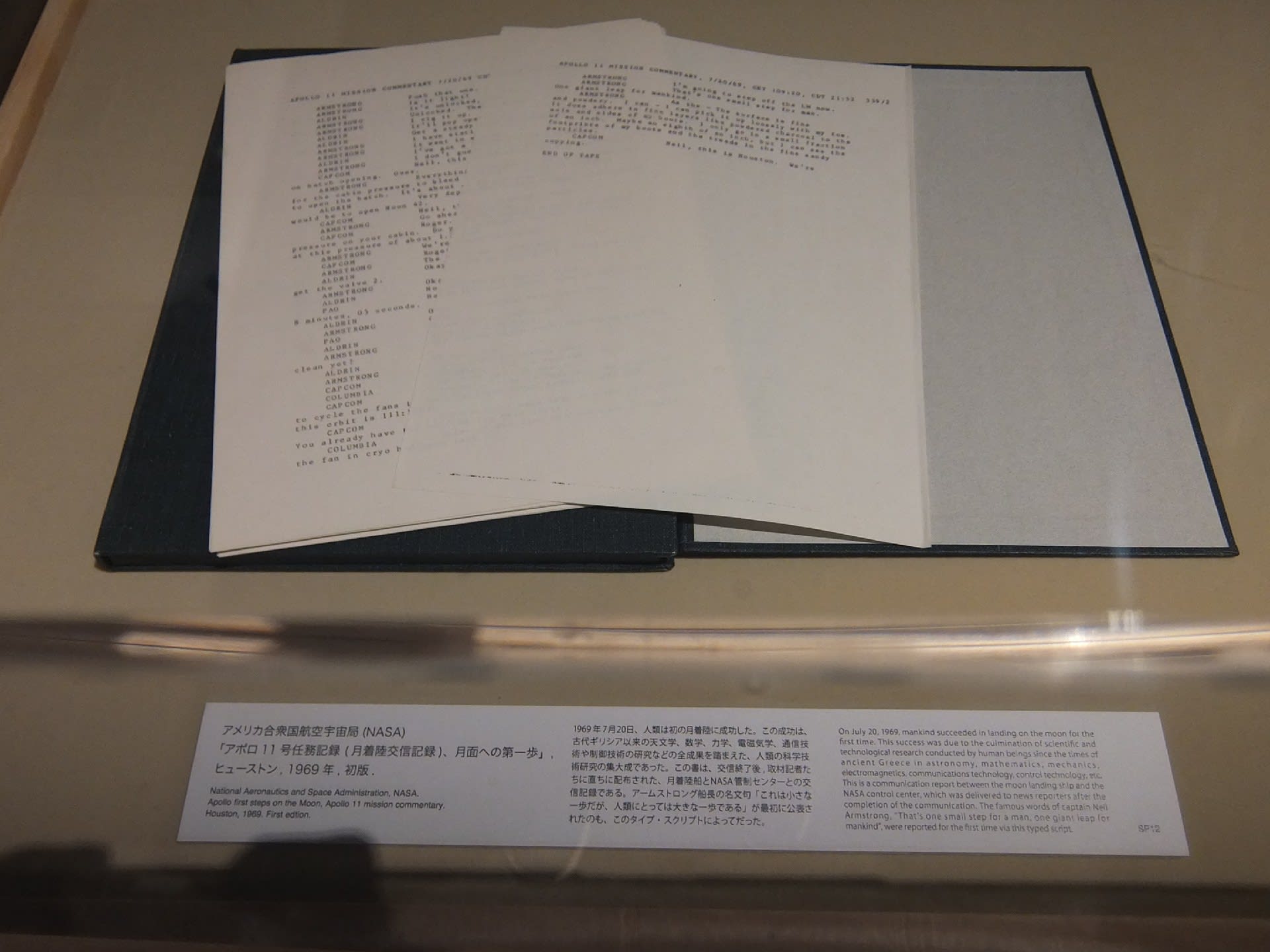

ジェームズ・ワトソン、フランシス・クリック「核酸の分子的構造」1953年 アメリカ航空宇宙局「アポロ11号任務記録(月着陸交信)、月面への第1歩」1969年

アメリカ航空宇宙局「アポロ11号任務記録(月着陸交信)、月面への第1歩」1969年 複製本(レプリカ)のコーナー

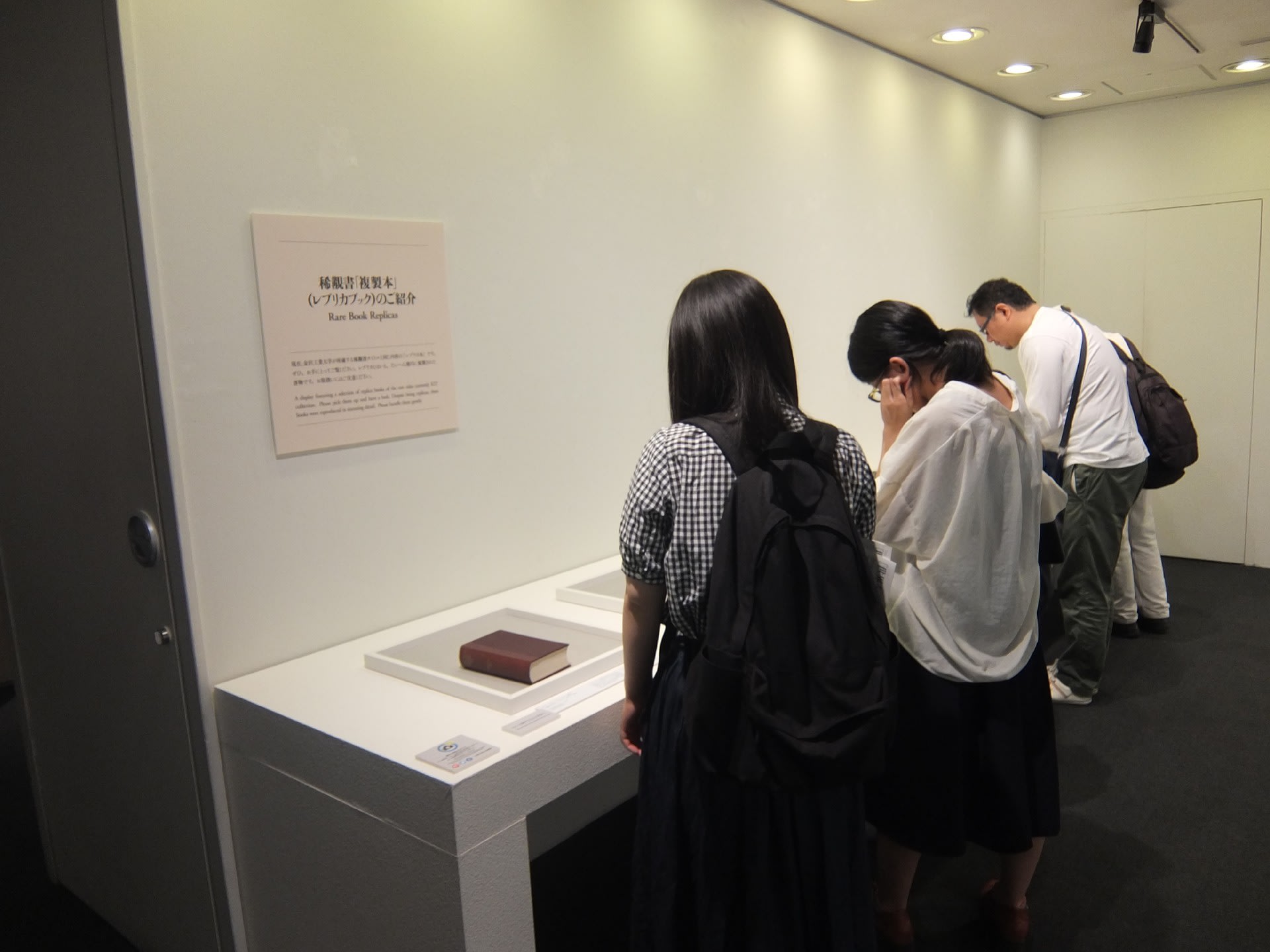

複製本(レプリカ)のコーナー ユークリッド「原論(幾何学原本)」複製本(レプリカ)1482年

ユークリッド「原論(幾何学原本)」複製本(レプリカ)1482年素晴らしいコレクションです。稀覯本が勢揃い、すべて初版本です。一部複製本がありましたが、それらも初版です。

「幾何学の父」ユークリッドは紀元前の学者ですから、普通に本があるのは不思議です。ギリシャからアラブ、ローマと写本が伝わって1482年に今回出展の本が出版されました。

私にとってユークリッドもニュートンもアインシュタインもチンプンカンプンです。

大学に入っていきなりボーアの講義があって、たちまち挫折したことの記憶が蘇ります。フレミングの「アオカビ」研究が一番身近に感じました。久々にアカデミックな気分に浸ることができました。

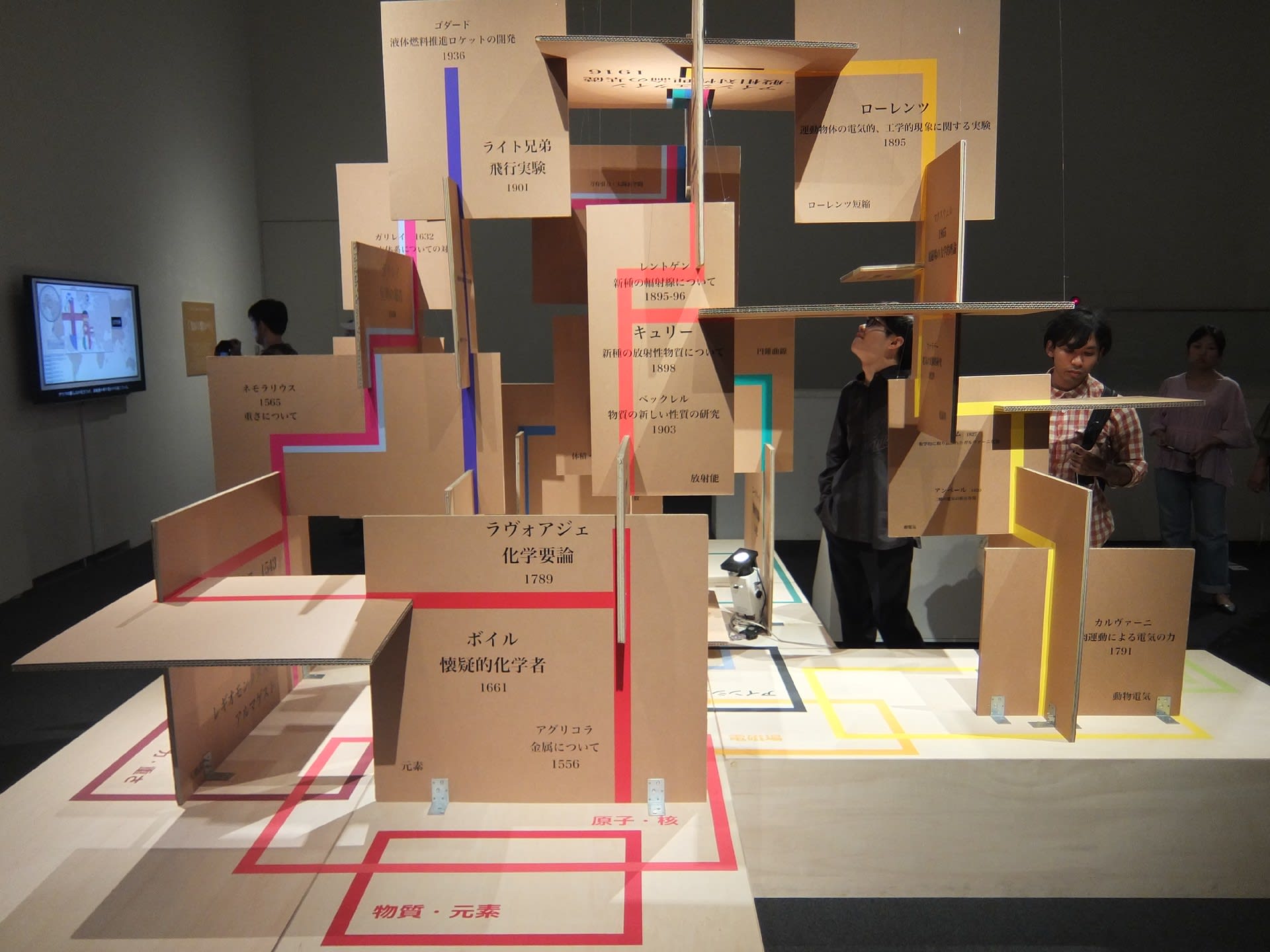

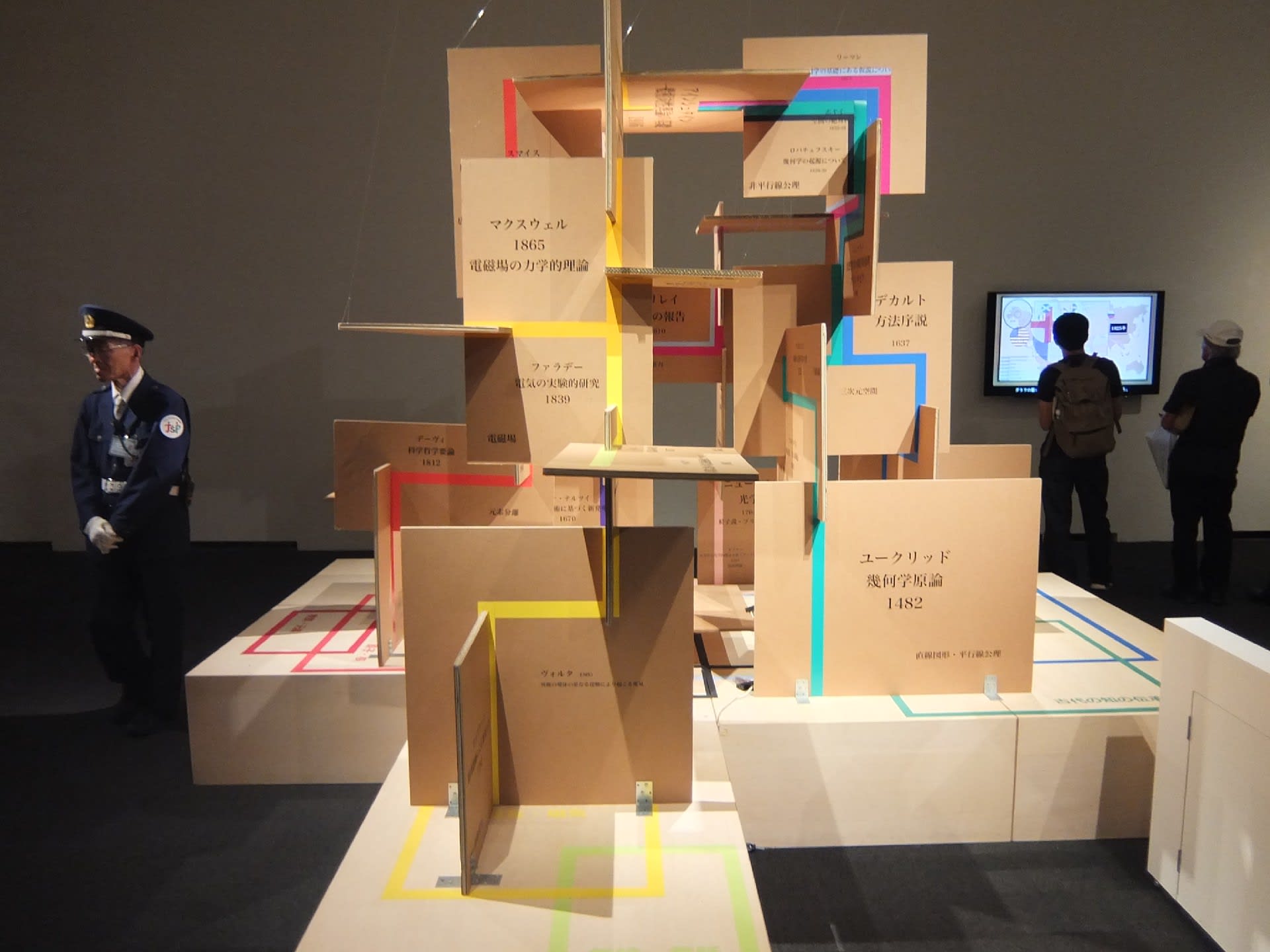

「知の繋がり」。発明・発見・研究分野を立体的につなげたインスタレーション

「知の繋がり」。発明・発見・研究分野を立体的につなげたインスタレーション 美術館を出ると「明治天皇日本美術協会行幸所」の石碑があります。

美術館を出ると「明治天皇日本美術協会行幸所」の石碑があります。

日本芸術院会館の入口

日本芸術院会館の入口日本美術協会、日本芸術院とはなんぞや? そもそも上野公園になぜ私設美術館である上野の森美術館があって、その経営がフジサンケイグループなのか? 詳しくは中川一徳著「メディアの支配者」(講談社文庫)をお読みください。

帰り道に上野大仏を見学。大仏といっても顔面だけです。

帰り道に上野大仏を見学。大仏といっても顔面だけです。 上野のパンダではなく、パゴダ。

上野のパンダではなく、パゴダ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます