別府駅に停車中の885系特急ソニックですが、私は別府から各駅停車で中津へ向かいます。

別府駅に停車中の885系特急ソニックですが、私は別府から各駅停車で中津へ向かいます。 USA宇佐駅

USA宇佐駅 宇佐駅を通過する883系ソニック

宇佐駅を通過する883系ソニック 中津駅の観光案内所

中津駅の観光案内所 「蘭学の泉ここに湧く」前野良沢

「蘭学の泉ここに湧く」前野良沢 福沢諭吉像

福沢諭吉像 中津駅

中津駅 マンホールは中津城

マンホールは中津城 村上巧兒

村上巧兒 小幡英之助

小幡英之助 歴史風俗資料館

歴史風俗資料館 小幡篤次郎

小幡篤次郎

渡辺重名

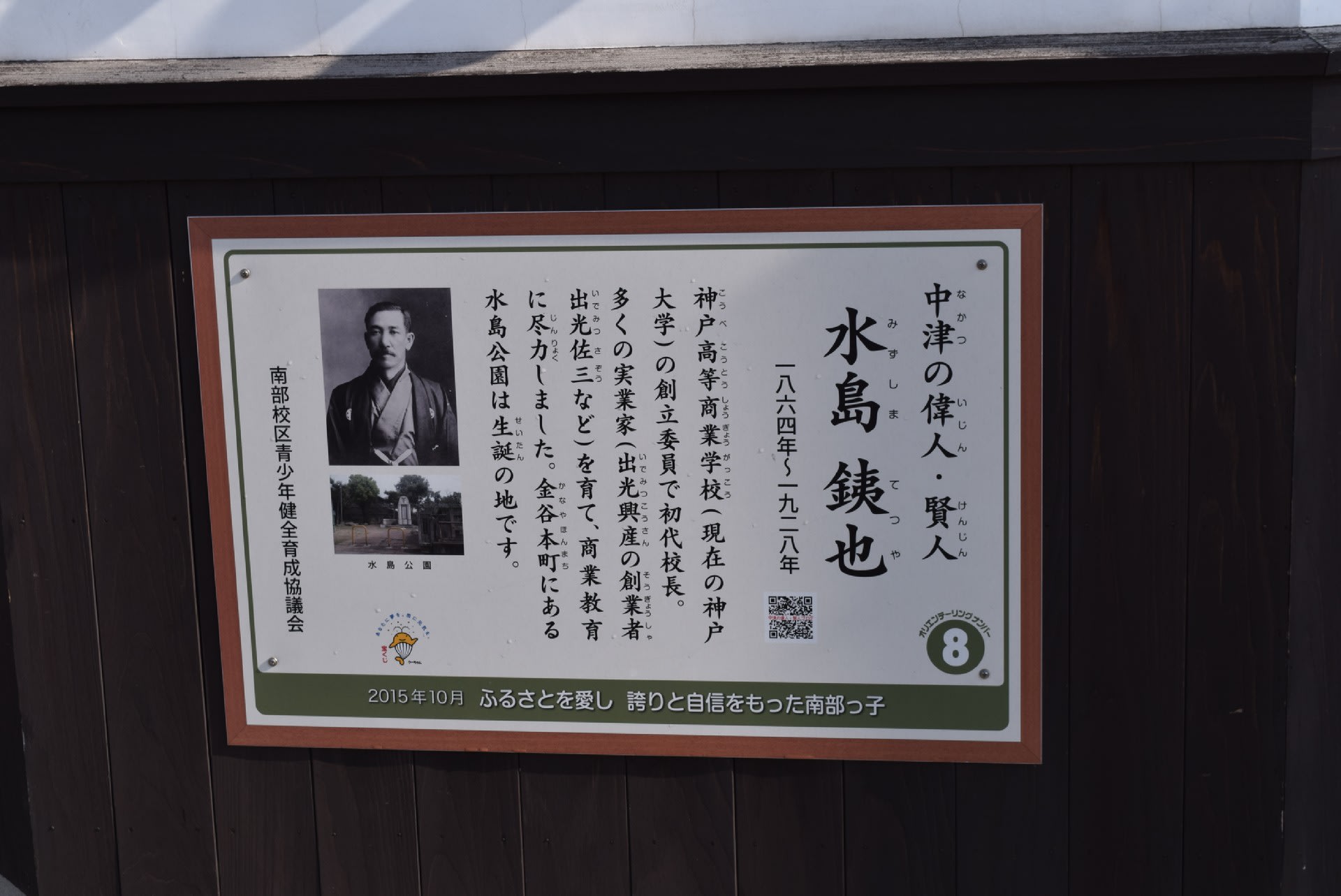

渡辺重名 水島鉄也

水島鉄也

福沢諭吉

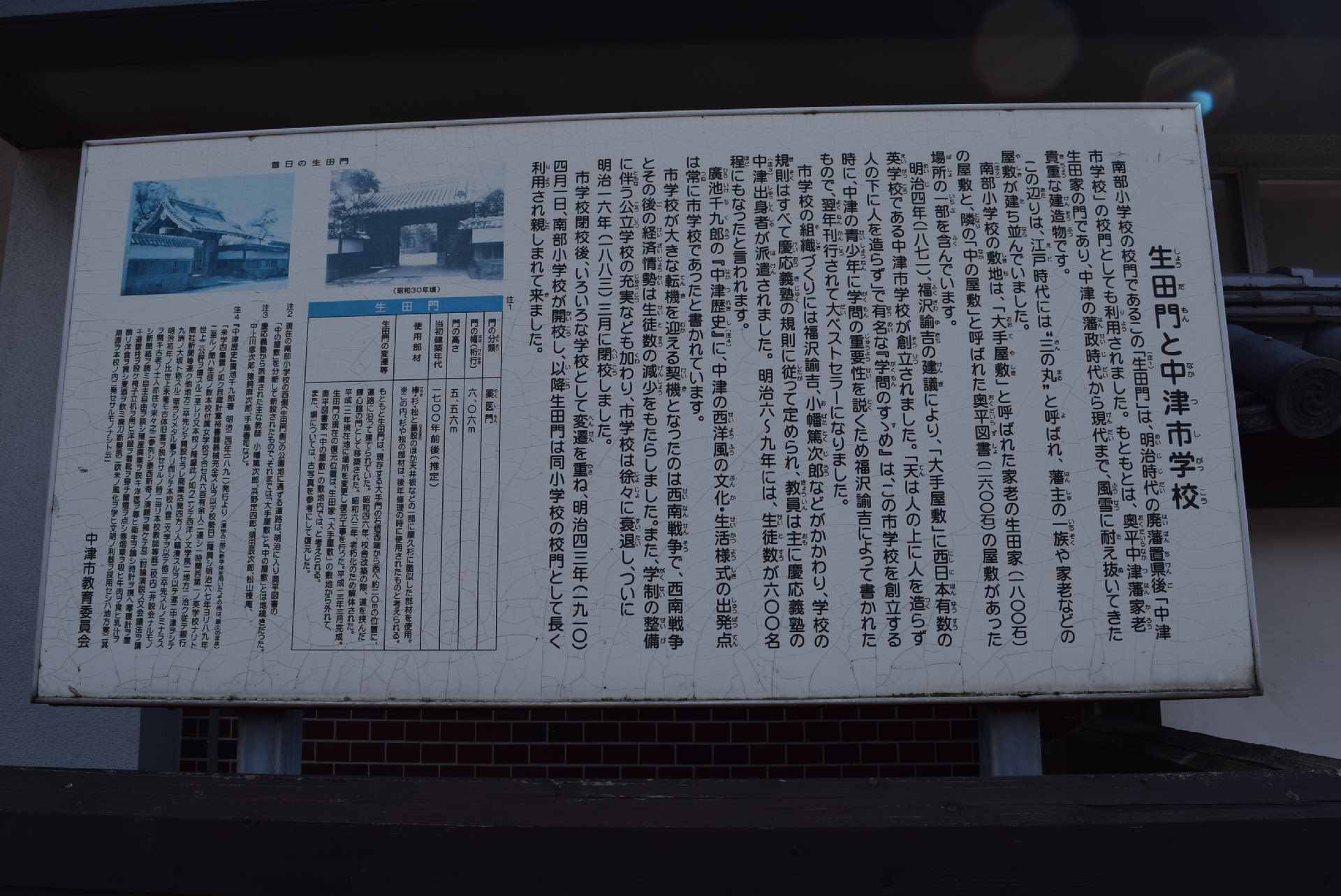

福沢諭吉 南部小学校の生田門

南部小学校の生田門

広池千九郎

広池千九郎 黒田官兵衛

黒田官兵衛 中津神社

中津神社

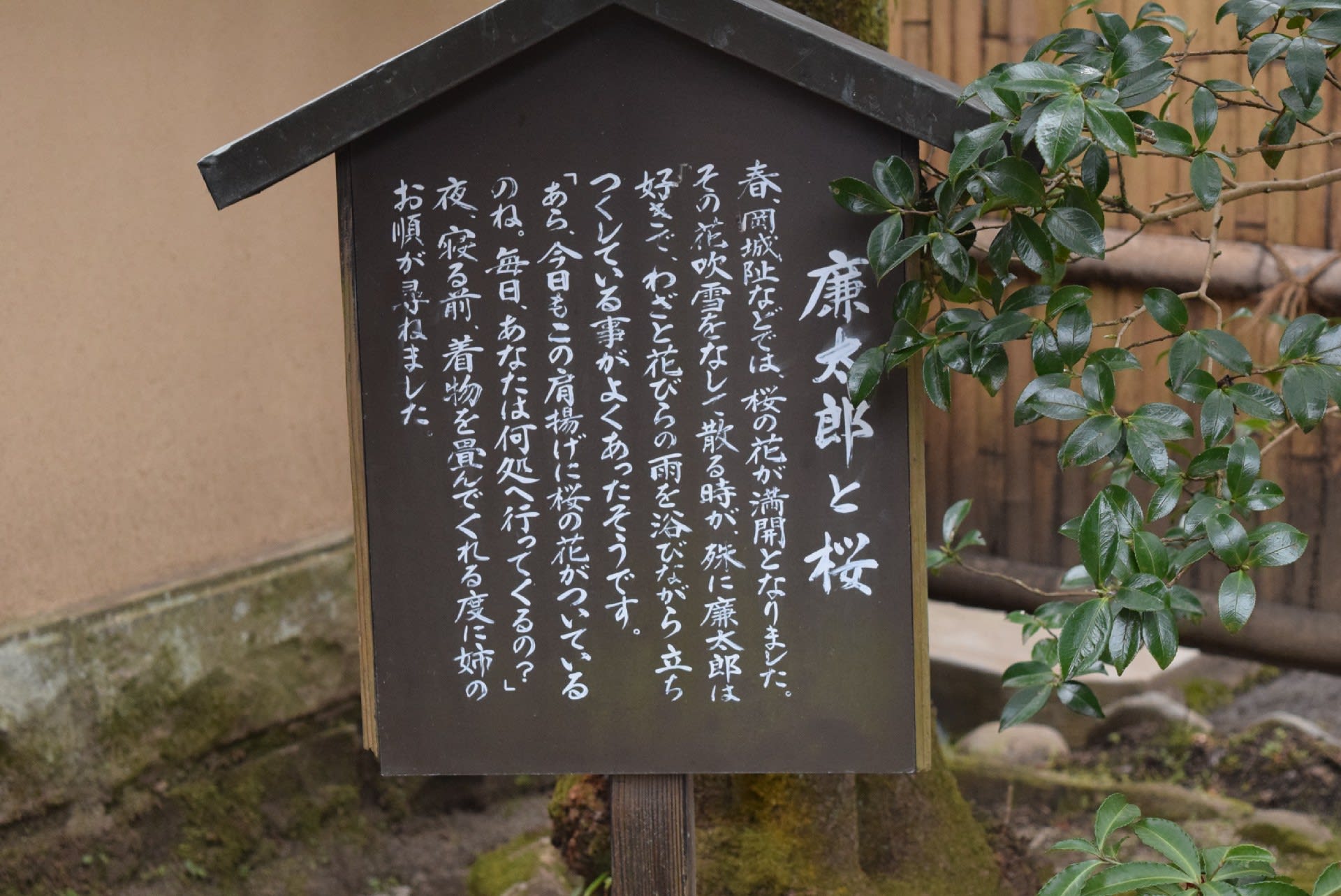

蓬莱園

蓬莱園

中津大神宮

中津大神宮 中津城天守

中津城天守 奥平神社

奥平神社

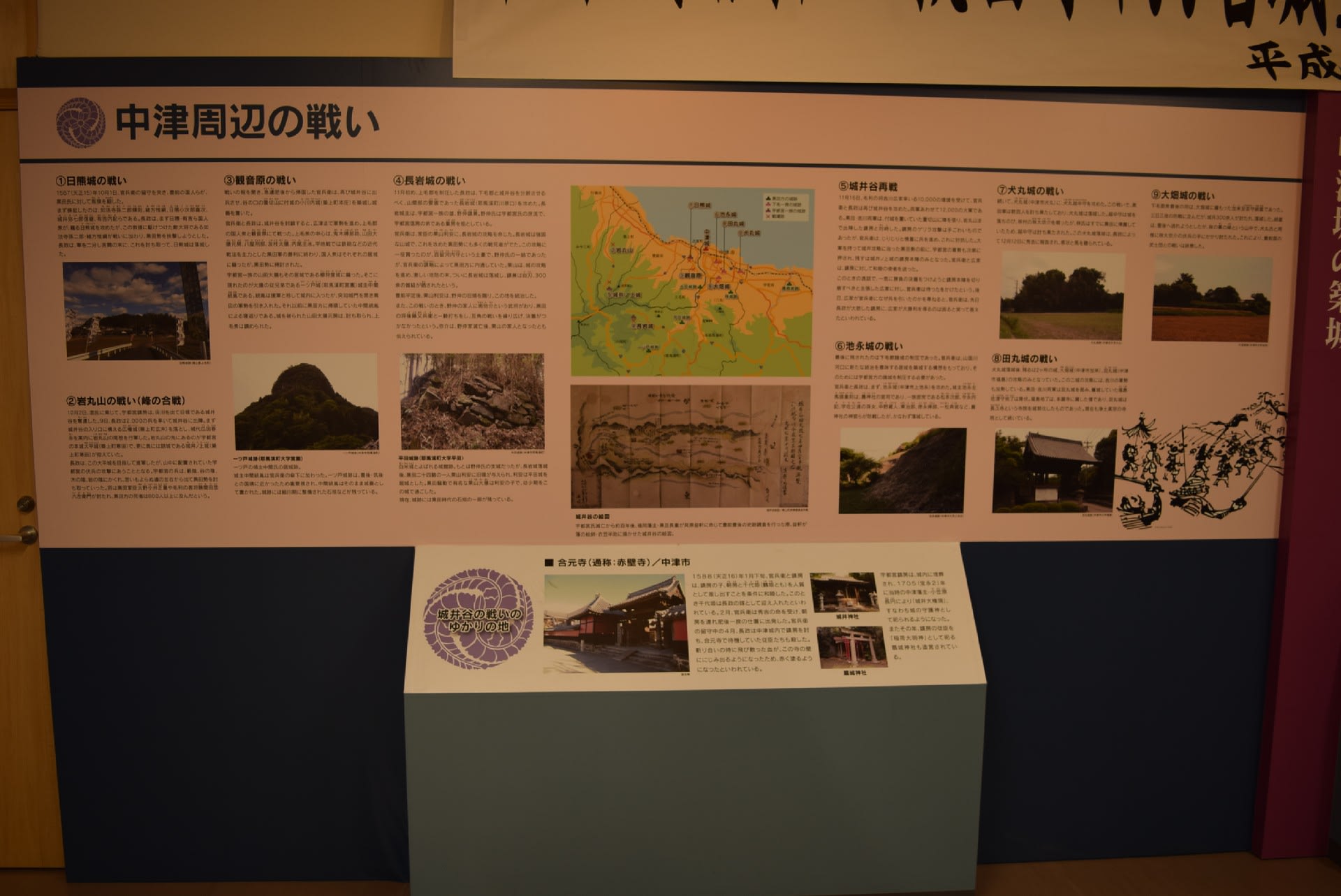

黒田官兵衛資料館

黒田官兵衛資料館

資料館内部

資料館内部 続日本100名城に選定されました。

続日本100名城に選定されました。

黒田家は関ヶ原の戦いでは東軍に味方し、黒田長政は関ヶ原で戦い、官兵衛は周辺の西軍大名と戦いました。

官兵衛は東西決戦は長期化すると見込み、自身も天下を狙ったといわれています。

黒田官兵衛の兜(レプリカ)と御守

横綱双葉山は中津市の隣、現在の宇佐市の出身です。

横綱双葉山は中津市の隣、現在の宇佐市の出身です。

「軍師官兵衛」のポスター

「軍師官兵衛」のポスター

長篠の合戦の鳥居強右衛門

長篠の合戦の鳥居強右衛門 長篠・設楽原合戦。長篠の合戦で長篠城に籠城し城を死守した奥平信昌はその功績で重用され、三河、上野、美濃、下野を経て、江戸時代中期に中津藩主となりました。鳥居強右衛門は武田軍に包囲された長篠城から脱出し徳川軍に救援を要請、再び長篠城へ戻る途中に武田方に捕縛され磔刑にされました。

長篠・設楽原合戦。長篠の合戦で長篠城に籠城し城を死守した奥平信昌はその功績で重用され、三河、上野、美濃、下野を経て、江戸時代中期に中津藩主となりました。鳥居強右衛門は武田軍に包囲された長篠城から脱出し徳川軍に救援を要請、再び長篠城へ戻る途中に武田方に捕縛され磔刑にされました。

大正・昭和期の奥平家当主奥平昌恭

大正・昭和期の奥平家当主奥平昌恭

前野良沢

前野良沢

中津城の天守最上階

中津城の天守最上階

中津城は黒田官兵衛が築いた水城です。

中津城は黒田官兵衛が築いた水城です。

双葉山の手形

双葉山の手形

薬研堀

薬研堀

西蓮寺

西蓮寺

赤壁の合元寺

赤壁の合元寺 合元寺の本堂

合元寺の本堂 太子堂

太子堂 中津の商店街

中津の商店街 中津駅

中津駅

小便小僧

小便小僧

中津駅の展示

中津駅の展示

「天は人の上に人をつくらず」の福沢諭吉がビジネスホテルの屋上から人を見下ろしています。

「天は人の上に人をつくらず」の福沢諭吉がビジネスホテルの屋上から人を見下ろしています。 大分空港

大分空港 大分空港の仁王像

大分空港の仁王像

今シーズン初めて18きっぷのポスターを見つけました。

今シーズン初めて18きっぷのポスターを見つけました。 吉丸一昌の「早春賦」。吉丸は臼杵出身の作詞家・教育家です。

吉丸一昌の「早春賦」。吉丸は臼杵出身の作詞家・教育家です。

観光案内所

観光案内所 臼杵駅

臼杵駅

駅前の石仏レプリカ

駅前の石仏レプリカ

海添川

海添川 臼杵城の櫓

臼杵城の櫓 冠木門

冠木門

臼杵城は大友宗麟が丹生島城として築城、一時府内から臼杵に居城を移しました。大友氏滅亡後、江戸時代には稲葉氏が城主となり、臼杵藩として幕末まで続きます。臼杵川と海添川に挟まれた海城で、現在周辺は埋め立てられています。

臼杵城は大友宗麟が丹生島城として築城、一時府内から臼杵に居城を移しました。大友氏滅亡後、江戸時代には稲葉氏が城主となり、臼杵藩として幕末まで続きます。臼杵川と海添川に挟まれた海城で、現在周辺は埋め立てられています。

卯寅口門脇櫓

卯寅口門脇櫓 井戸丸

井戸丸

卯寅口門脇櫓

卯寅口門脇櫓

卯寅稲荷神社

卯寅稲荷神社

本丸跡

本丸跡

武具櫓跡

武具櫓跡

空濠

空濠

日名子実三「廃墟の像」。俊寛をモデルとした作品です。俊寛は平安後期、奢る平家の打倒を計画した鹿ヶ谷の密議に加わり、平清盛により鬼界ヶ島へ島流しにされました。

日名子実三「廃墟の像」。俊寛をモデルとした作品です。俊寛は平安後期、奢る平家の打倒を計画した鹿ヶ谷の密議に加わり、平清盛により鬼界ヶ島へ島流しにされました。 丹生島城(臼杵城)が島津軍に攻められた時大友が使用したフランキ砲のレプリカ

丹生島城(臼杵城)が島津軍に攻められた時大友が使用したフランキ砲のレプリカ

キリシタン大名・大友宗麟

キリシタン大名・大友宗麟 二の丸跡

二の丸跡

大門櫓

大門櫓

畳櫓

畳櫓

大門櫓

大門櫓

臼杵護国神社

臼杵護国神社

村瀬庄兵衛碑

村瀬庄兵衛碑

本丸・二の丸の間の空濠

本丸・二の丸の間の空濠

野上弥生子文学碑

野上弥生子文学碑

野中蘭畹顕彰碑

野中蘭畹顕彰碑 田中豊吉碑

田中豊吉碑

勤皇臼杵隊の碑。臼杵城は西南戦争でも薩摩軍に攻められました。

勤皇臼杵隊の碑。臼杵城は西南戦争でも薩摩軍に攻められました。

中根武彦碑

中根武彦碑

俳諧塚

俳諧塚

天守櫓跡

天守櫓跡

藤棚

藤棚 本丸から見た卯寅口門脇櫓

本丸から見た卯寅口門脇櫓

本丸下の崖

本丸下の崖 卯寅口門脇櫓

卯寅口門脇櫓

海添川

海添川

駅前の結婚式場会館

駅前の結婚式場会館 臼杵駅

臼杵駅 佐伯駅

佐伯駅 観光案内所

観光案内所 佐伯小学校の校門

佐伯小学校の校門 佐伯城三の丸櫓門

佐伯城三の丸櫓門

三の丸跡

三の丸跡

櫓門の内部

櫓門の内部

櫓門の内側

櫓門の内側 佐伯小学校の教師だった野村越三の像

佐伯小学校の教師だった野村越三の像 自民党代議士・村上勇の像

自民党代議士・村上勇の像 矢野龍渓記念碑。福沢諭吉の弟子で、自由民権活動家。国木田独歩の招聘にも努めました。

矢野龍渓記念碑。福沢諭吉の弟子で、自由民権活動家。国木田独歩の招聘にも努めました。

種田山頭火・工藤好美歌碑

種田山頭火・工藤好美歌碑 公衆便所

公衆便所 三の丸跡に建つ佐伯文化会館

三の丸跡に建つ佐伯文化会館

城山に登るには独歩碑の道、登城の道、翠明の道の3つのルートがあります。

城山に登るには独歩碑の道、登城の道、翠明の道の3つのルートがあります。 かっぱ

かっぱ

本丸登城口

本丸登城口 佐伯城の初代城主は毛利高政。といっても長州毛利氏の家系ではなく、豊臣の家臣で、もとは森姓でした。豊後の大友氏の改易にともない日田を所領とし、関ヶ原の戦い後に佐伯に転封、佐伯藩2万石の大名となって幕末まで続きます。

佐伯城の初代城主は毛利高政。といっても長州毛利氏の家系ではなく、豊臣の家臣で、もとは森姓でした。豊後の大友氏の改易にともない日田を所領とし、関ヶ原の戦い後に佐伯に転封、佐伯藩2万石の大名となって幕末まで続きます。

城山還原の碑

城山還原の碑 国木田独歩「城山」歌碑

国木田独歩「城山」歌碑 私は直登ルートの登城の道を登りました。

私は直登ルートの登城の道を登りました。

二の丸と西の丸の間の木橋

二の丸と西の丸の間の木橋

西の丸跡

西の丸跡

二の丸跡

二の丸跡

独歩文学碑

独歩文学碑

本丸へ

本丸へ

本丸跡

本丸跡

「釣りバカ日誌19」ロケ記念

「釣りバカ日誌19」ロケ記念

本丸石垣

本丸石垣

独歩文学碑

独歩文学碑

帰りは整備された独歩碑の道を下りました。

帰りは整備された独歩碑の道を下りました。

矢野龍渓の生誕地

矢野龍渓の生誕地 薬医門

薬医門

佐伯三泉の一つ、唖泉

佐伯三泉の一つ、唖泉

汲心亭

汲心亭

安井

安井

山際史跡広場

山際史跡広場

国木田独歩館

国木田独歩館

観光交流館

観光交流館

佐伯駅

佐伯駅 駅前

駅前 日豊本線は2017年9月の台風で被害を受け12月に全線が復旧しました。

日豊本線は2017年9月の台風で被害を受け12月に全線が復旧しました。

独歩の「城山」

独歩の「城山」

跨線橋内の魚のディスプレイ

跨線橋内の魚のディスプレイ

広瀬神社の石段

広瀬神社の石段 時鐘記

時鐘記 岡神社

岡神社

阿南惟幾の銅像

阿南惟幾の銅像

阿南惟幾。終戦の日に自刃した陸軍大臣です。竹田は阿南の父親の出生地で、阿南自身の本籍地です。

阿南惟幾。終戦の日に自刃した陸軍大臣です。竹田は阿南の父親の出生地で、阿南自身の本籍地です。

本殿

本殿

石碑の下部の石は旅順閉塞作戦に使用された石です。

石碑の下部の石は旅順閉塞作戦に使用された石です。

慰霊碑

慰霊碑 比叡のマスト復原碑。比叡の話は多少わかりにくいです。広瀬武夫が兵学校卒業して初めて乗艦したのはコルベット艦の比叡です。この比叡は日清・日露戦争に出撃しました。太平洋戦争で活躍した戦艦は比叡の2代目で、このマストは2代目比叡が戦争前に大改装をした際に撤去された物で、広瀬武夫とは無関係です。同じ比叡なので広瀬神社に展示しようということになったようです。阿南の記念碑が竹田にあるのもやや無理があるような気がします。

比叡のマスト復原碑。比叡の話は多少わかりにくいです。広瀬武夫が兵学校卒業して初めて乗艦したのはコルベット艦の比叡です。この比叡は日清・日露戦争に出撃しました。太平洋戦争で活躍した戦艦は比叡の2代目で、このマストは2代目比叡が戦争前に大改装をした際に撤去された物で、広瀬武夫とは無関係です。同じ比叡なので広瀬神社に展示しようということになったようです。阿南の記念碑が竹田にあるのもやや無理があるような気がします。 戦艦朝日の短艇

戦艦朝日の短艇 2代目比叡のマストの現物

2代目比叡のマストの現物

広瀬武夫・阿南惟幾記念館

広瀬武夫・阿南惟幾記念館

広瀬武夫胸像

広瀬武夫胸像

戦艦朝日の模型。日露戦争時の旗艦・戦艦三笠の同型艦です。広瀬とは無関係です。

戦艦朝日の模型。日露戦争時の旗艦・戦艦三笠の同型艦です。広瀬とは無関係です。 広瀬神社境内から見た城下町。

広瀬神社境内から見た城下町。 広瀬神社。神社の前に銅像がなかったら私はこの神社の石段を上がっていませんでした。広瀬の銅像は少し前まで歴史資料館にありましたが、資料館は解体され、銅像は移転してきました。

広瀬神社。神社の前に銅像がなかったら私はこの神社の石段を上がっていませんでした。広瀬の銅像は少し前まで歴史資料館にありましたが、資料館は解体され、銅像は移転してきました。 写真館

写真館

太物店。太物とは着物の反物のことです。最近知りました。

太物店。太物とは着物の反物のことです。最近知りました。 茶房

茶房 待合所

待合所

そば店

そば店 靴店

靴店 食堂

食堂 銘菓「荒城の月」の菓子店

銘菓「荒城の月」の菓子店 だるま

だるま 荒物屋

荒物屋

竹屋書店

竹屋書店 蒸留所

蒸留所

歴史資料館跡地。以前は広瀬武夫像がありました。

歴史資料館跡地。以前は広瀬武夫像がありました。

竹田荘公園

竹田荘公園

町並み

町並み 歴史資料館跡

歴史資料館跡 竹田荘

竹田荘

南画家田能村竹田の生誕地

南画家田能村竹田の生誕地

検察庁

検察庁

創生館

創生館

古田家仲間長屋門

古田家仲間長屋門

武家屋敷跡

武家屋敷跡

山頭火秋山巖版画館

山頭火秋山巖版画館 菓子店

菓子店

滝廉太郎記念館

滝廉太郎記念館

御客屋敷

御客屋敷

カリヨン

カリヨン

稲葉川

稲葉川

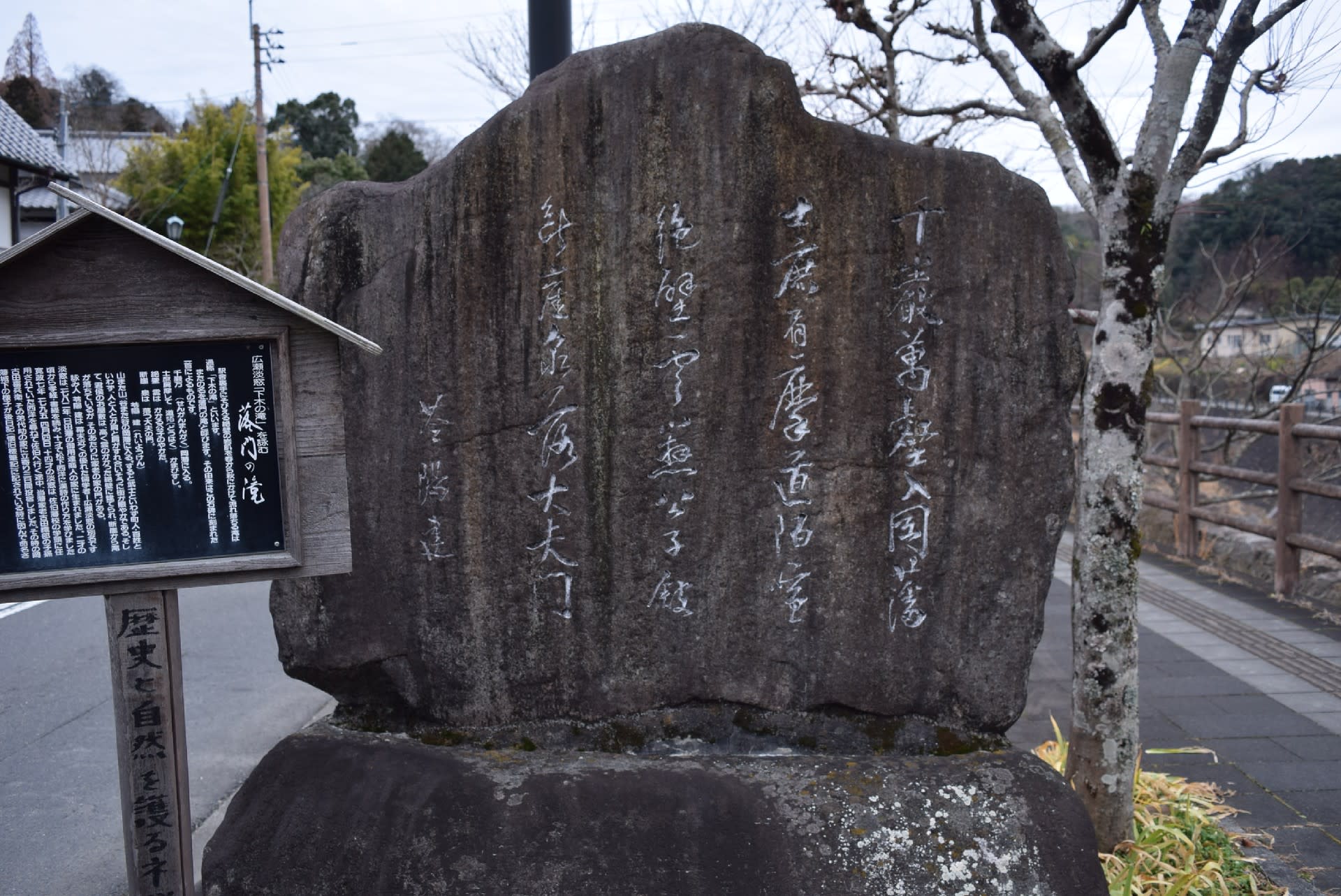

広瀬淡窓の「落門の滝」

広瀬淡窓の「落門の滝」

田能村竹田の像

田能村竹田の像

竹田のだるま

竹田のだるま

大分駅で見た「あそぼーい」

大分駅で見た「あそぼーい」 だるま

だるま

中判田駅の近くに戸次川の古戦場跡があります。秀吉の九州平定作戦の初戦1587年に長宗我部・大友などの豊臣方連合軍と島津軍がぶつかり、豊臣方が大敗を喫した戦いです。長宗我部元親の嫡男・信親が討死しました。

中判田駅の近くに戸次川の古戦場跡があります。秀吉の九州平定作戦の初戦1587年に長宗我部・大友などの豊臣方連合軍と島津軍がぶつかり、豊臣方が大敗を喫した戦いです。長宗我部元親の嫡男・信親が討死しました。

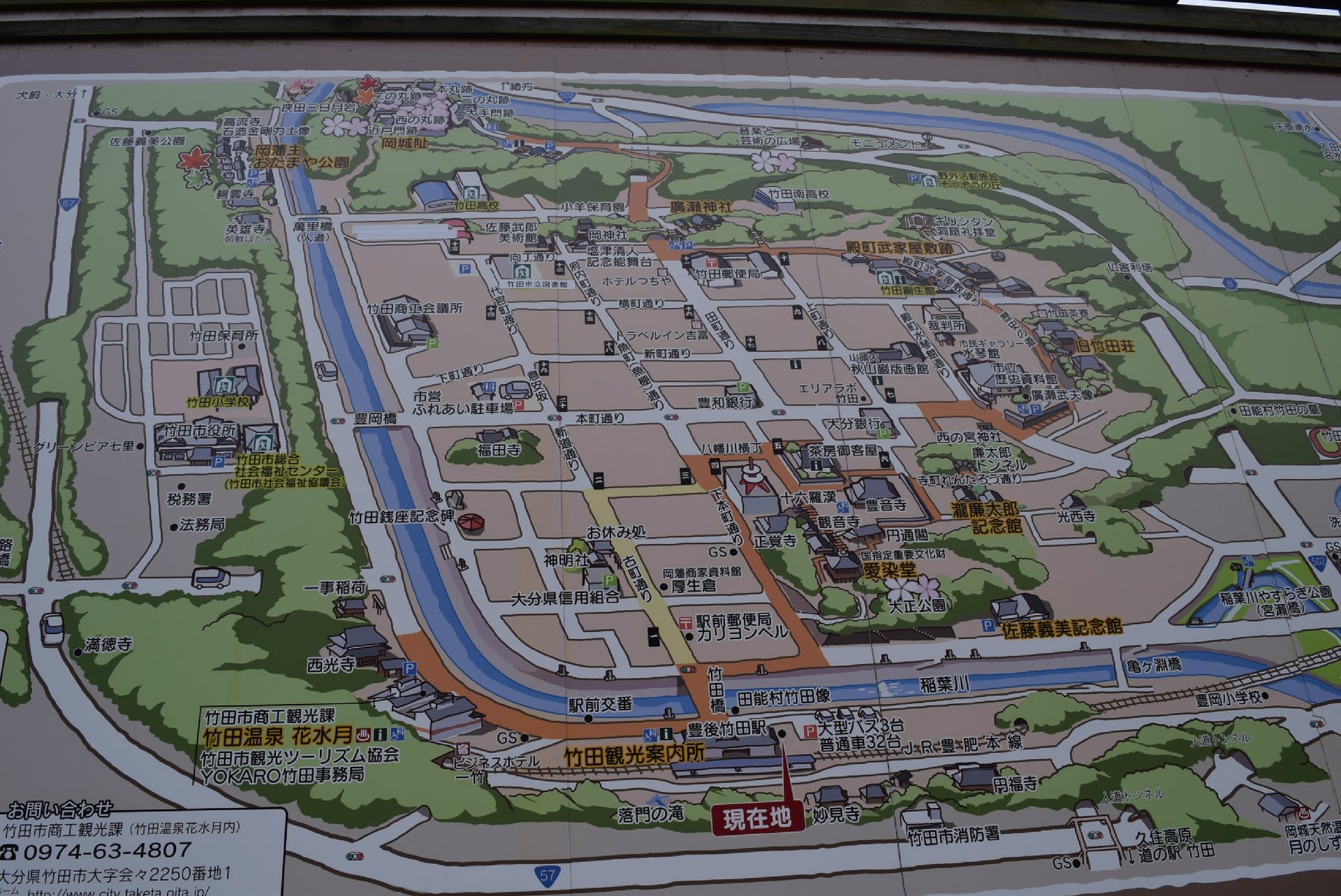

豊後竹田駅に到着。私は約50年前の学生時代に一度岡城を訪ねています。

豊後竹田駅に到着。私は約50年前の学生時代に一度岡城を訪ねています。

駅裏の断崖から落下する落門の滝(落差60m)。

駅裏の断崖から落下する落門の滝(落差60m)。 豊後竹田の駅舎

豊後竹田の駅舎

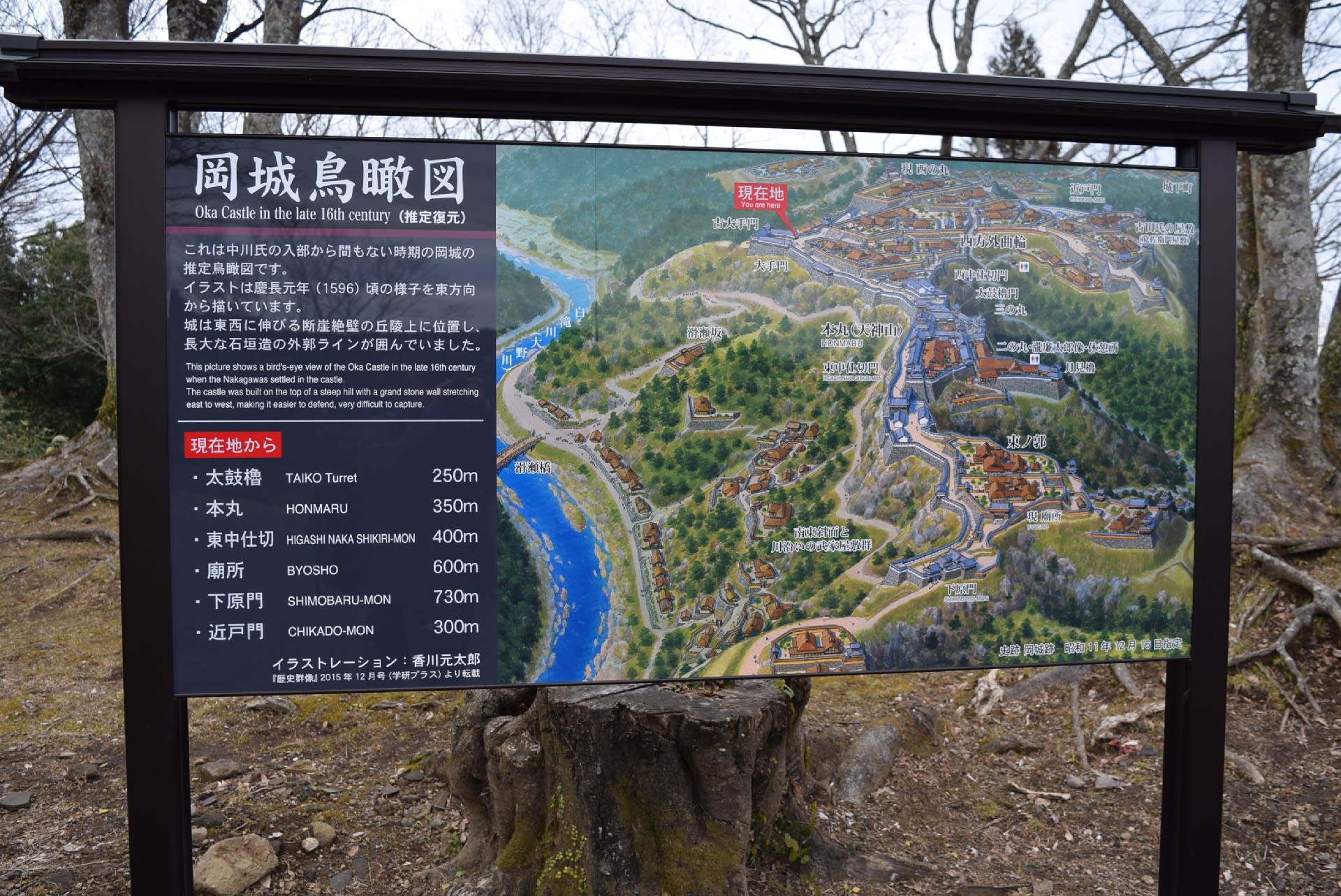

タクシーで岡城の駐車場まできました。

タクシーで岡城の駐車場まできました。 武者揃え本陣

武者揃え本陣

鉄砲方詰所跡

鉄砲方詰所跡

大手門の石垣です。

大手門の石垣です。

大手門石垣

大手門石垣 古大手門跡

古大手門跡

西の丸跡

西の丸跡 東門跡

東門跡

西の丸御殿跡

西の丸御殿跡

阿蘇山?

阿蘇山?

祖母山(標高1756m)?

祖母山(標高1756m)?

角櫓跡

角櫓跡

中川民部屋敷跡

中川民部屋敷跡 近戸門

近戸門

近戸門の石垣

近戸門の石垣 普請方跡

普請方跡

賄方跡

賄方跡

但見屋敷跡

但見屋敷跡

城代屋敷跡

城代屋敷跡

貫木門跡

貫木門跡

鐘櫓跡

鐘櫓跡

太鼓櫓跡

太鼓櫓跡

本丸石垣

本丸石垣

くじゅう連山。左が久住山(1786m)、中央は大船山(1786m)、右は黒岳(1357m)。

くじゅう連山。左が久住山(1786m)、中央は大船山(1786m)、右は黒岳(1357m)。

武具庫跡

武具庫跡

三の丸

三の丸 本丸石垣

本丸石垣

本丸跡

本丸跡 写真左から傾山(1602m)、祖母山(1756m)、越敷岳(1043m)

写真左から傾山(1602m)、祖母山(1756m)、越敷岳(1043m)

三の丸

三の丸

荒城の月の碑

荒城の月の碑 天満神社

天満神社 金倉跡

金倉跡

本丸と二の丸をつなぐ階段

本丸と二の丸をつなぐ階段

階段と公衆トイレが一体になっています。

階段と公衆トイレが一体になっています。

滝廉太郎。大分市内にある銅像とまったく同じ銅像です。

滝廉太郎。大分市内にある銅像とまったく同じ銅像です。

大手門石垣

大手門石垣

五衛門谷トンネル。帰りは徒歩で城下町へ向かいました。

五衛門谷トンネル。帰りは徒歩で城下町へ向かいました。 岡城公園入口

岡城公園入口

岡城と城下の間にいくつもの岩山がそびえています。

岡城と城下の間にいくつもの岩山がそびえています。