京成成田駅。家の工事の事情で、昨夜は成田空港近くのホテルに1泊しました。首都圏で宿泊することはあまり経験がないですね。10年ぶりくらいです。

京成成田駅から成田山の参道へと向かう陸橋

成田山名物うなぎ店

カメラ店

千葉特産、落花生の店

漬物店

「長命泉」の酒店

羊羹の米屋

成田山薬師堂

参道の商店街。朝10時過ぎなのでまだ人出は多くはない。

漢方薬の店

竹細工の店

うなぎ店

薬局

観光案内所

有名なうなぎ店、川豊。店頭でうなぎをさばいています。

鉄砲漬の大野屋。木造3階建ての上に望楼があります。望楼からはどんな景色が見えるのでしょう。

大野屋の2階・3階は旅館です。

鉄砲漬の江戸久

「血留明治散」の薬店

成田山新勝寺の総門

煎餅の鍋屋

酒まんじゅうの店

総門に戻り成田山公園へ向かいます。

仁王門

大提灯

大本堂

三重塔

鐘楼

一切経堂

釈迦堂

聖天堂

額堂

光明堂

平和の大塔

医王殿の建立工事

文殊の池

紅葉まつり中の成田山公園です。

竜智の池の浮御堂

浮御堂で筝曲を生演奏

名取亭

小泉岩吉像。横須賀の新勝講の初代講元、職業は建築請負だそうです。

若松本店

うなぎの駿河屋

紅葉まつりのポスター。正直言うと紅葉はまだちょっと早めでした。桜まつりも同様ですが、まつりをいつ実行するか難問です。

杉養蜂園

煎餅の藤月

落花生の店。私は成田に来るたびにお徳な「はねだし落花生」を購入します。

参道を戻りなごみの米屋です。

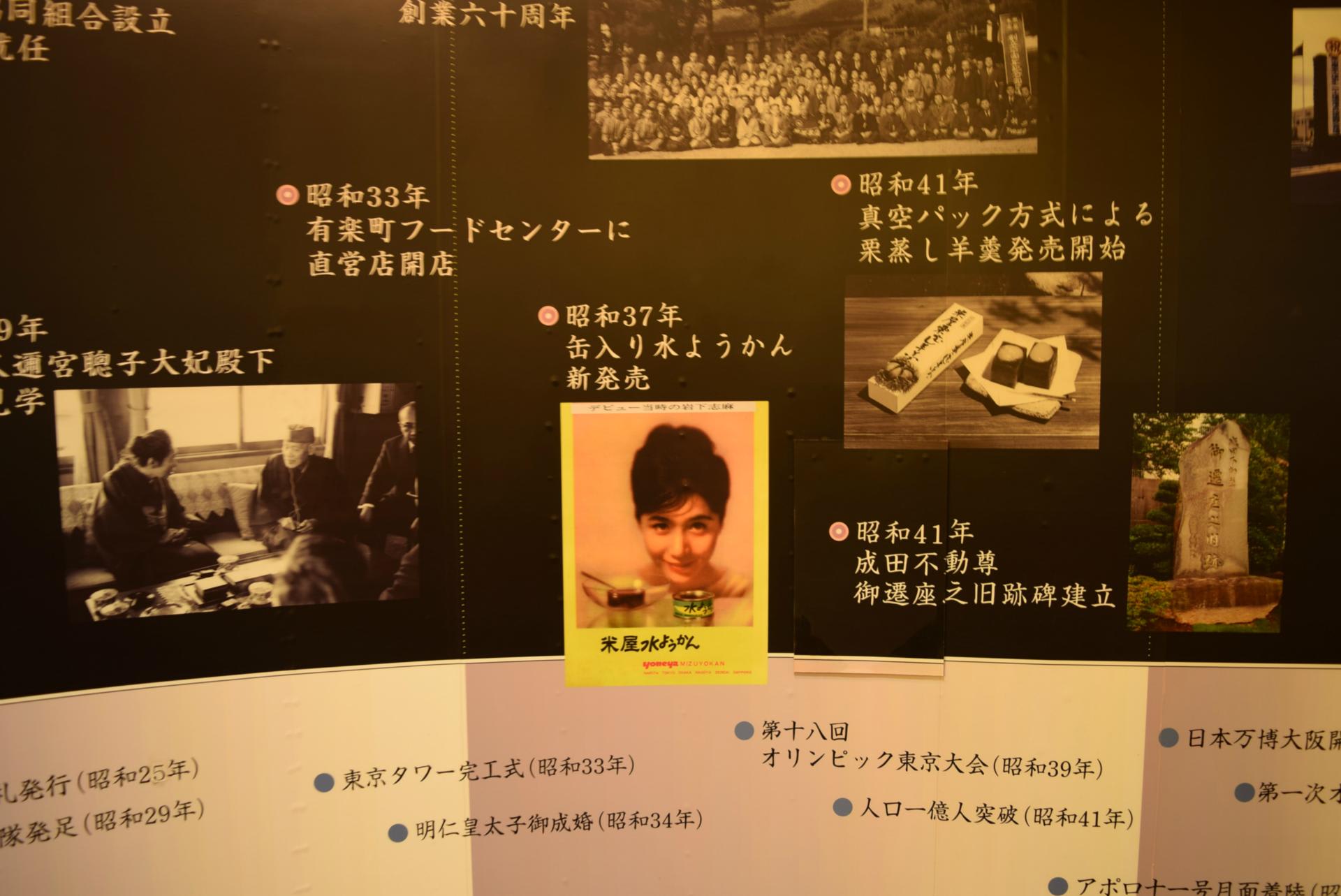

米屋の裏の羊羹資料館。入館は無料です。羊羹と米屋の歴史を紹介しています。

デビュー間もないころの岩下志麻を宣伝ポスターに起用

米屋の諸岡家は戦争中にゼロ戦を海軍に寄付しました。

全国各地の羊羹の銘店の地図

羊羹製造の道具

羊羹の包み紙

本の展示コーナー、米屋の店主を書いた「諸岡長蔵の生涯」。著者の山本素石は釣りに熱中し、全国各地の渓流をまわって山釣りの本を多数書いています。こういった企業ものは珍しい、というよりただの1冊です。

刃物店

長命泉

漬物の鷹匠