吾妻橋から見たアサヒビール本社、スカイツリー、墨田区役所

隅田川と吾妻橋

スカイツリーの真下、東武橋のたもとの河津桜

大横川親水公園

釣り堀

錦糸公園

錦糸公園の河津桜

大沼の湖畔のレストラン。湖ではないが湖畔という語句を使いました。湖と沼の違いは何かというと、沼は湖より比較的水深が浅く、ヨシなど水生植物が茂っているというのが定義です。

大沼の湖畔のレストラン。湖ではないが湖畔という語句を使いました。湖と沼の違いは何かというと、沼は湖より比較的水深が浅く、ヨシなど水生植物が茂っているというのが定義です。

車を走らせて厚沢部経由で江差に来ました。

車を走らせて厚沢部経由で江差に来ました。

榎本艦隊の旗艦・開陽丸の原寸大レプリカです。オランダによって建造されたスクリュー推進の鉄張り木造船です。排水量2590トン、16センチ・クルップ砲16問を搭載。ペリー艦隊のような外輪船ではない、当時の世界最新レベルの軍艦です。。箱館戦争の時、榎本艦隊は江差攻撃に参加し、暴風で座礁し沈没しました。レプリカは1990年に完成しました。

榎本艦隊の旗艦・開陽丸の原寸大レプリカです。オランダによって建造されたスクリュー推進の鉄張り木造船です。排水量2590トン、16センチ・クルップ砲16問を搭載。ペリー艦隊のような外輪船ではない、当時の世界最新レベルの軍艦です。。箱館戦争の時、榎本艦隊は江差攻撃に参加し、暴風で座礁し沈没しました。レプリカは1990年に完成しました。

艦内の弾薬庫。これらの砲弾はすべて海中から引き揚げられた実物です。

艦内の弾薬庫。これらの砲弾はすべて海中から引き揚げられた実物です。 模型

模型

開陽丸の絶好の撮影ポイントである防波堤へは徒歩では行けません。防波堤に行くには渡船と許可が必要です。

開陽丸の絶好の撮影ポイントである防波堤へは徒歩では行けません。防波堤に行くには渡船と許可が必要です。

網元の横山家

網元の横山家

江差線の終着駅、江差駅

江差線の終着駅、江差駅 江差駅ホーム。江差線木古内・江差間は2014年に廃線になりました。

江差駅ホーム。江差線木古内・江差間は2014年に廃線になりました。 江差から海沿いにドライブし松前に到着

江差から海沿いにドライブし松前に到着

松前城の天守は旧国宝の指定を受けていましたが1949年に失火により焼失しました。現在の天守は1960年に復元されたものです。私は小学校1年のときに母親と松前に来ています。桜の時期だったと思いますが、なんとなくしか覚えていません。

松前城の天守は旧国宝の指定を受けていましたが1949年に失火により焼失しました。現在の天守は1960年に復元されたものです。私は小学校1年のときに母親と松前に来ています。桜の時期だったと思いますが、なんとなくしか覚えていません。

松前城跡は里桜の名所です。

松前城跡は里桜の名所です。

大沼湖畔の日暮山展望台から見た秀峰・駒ケ岳。独立峰で姿が美しい活火山です。標高は1131m、別名渡島富士。1929年(昭和4年)6月に噴火し、死者2名のほか多数の家畜被害が出ました。大沼はもともと駒ケ岳の噴火によってせき止められた湖沼群です。私は小学校の遠足で駒ケ岳、8合目の馬の背まで登りました。頂上剣ヶ峰は立入禁止です。2012年6月の時、車で登山口まで行きました。その後ネットで調べると車で6合目まで行けるそうです。6号目からだと8合目までは約1時間半。往復2時間半なら今の私の体力でも行けそうな気がします。行きたいですね。大沼・小沼・ジュンサイ沼、剣ヶ峰、内浦湾が一望できます。小学校の時は最寄り駅からだらだら歩きました。

大沼湖畔の日暮山展望台から見た秀峰・駒ケ岳。独立峰で姿が美しい活火山です。標高は1131m、別名渡島富士。1929年(昭和4年)6月に噴火し、死者2名のほか多数の家畜被害が出ました。大沼はもともと駒ケ岳の噴火によってせき止められた湖沼群です。私は小学校の遠足で駒ケ岳、8合目の馬の背まで登りました。頂上剣ヶ峰は立入禁止です。2012年6月の時、車で登山口まで行きました。その後ネットで調べると車で6合目まで行けるそうです。6号目からだと8合目までは約1時間半。往復2時間半なら今の私の体力でも行けそうな気がします。行きたいですね。大沼・小沼・ジュンサイ沼、剣ヶ峰、内浦湾が一望できます。小学校の時は最寄り駅からだらだら歩きました。

大沼のボート上から撮影した駒ケ岳

大沼のボート上から撮影した駒ケ岳 水上レストラン

水上レストラン 大沼公園駅

大沼公園駅

石川啄木小公園。私は幼稚園、小学校、中学校を函館で育ちました。この小公園は小学校の頃に出来ました。啄木銅像は札幌出身の本郷新の作品です。台座には啄木の「潮かをる北の浜辺の砂山のかの浜薔薇(はまなす)よ今年も咲けるや」の詩が刻まれています。私の子供の時はこのすぐ近くに砂山がありました。今は完全に失われています。

石川啄木小公園。私は幼稚園、小学校、中学校を函館で育ちました。この小公園は小学校の頃に出来ました。啄木銅像は札幌出身の本郷新の作品です。台座には啄木の「潮かをる北の浜辺の砂山のかの浜薔薇(はまなす)よ今年も咲けるや」の詩が刻まれています。私の子供の時はこのすぐ近くに砂山がありました。今は完全に失われています。

「眠れる君に捧ぐべき 矢車草の花もなく ひとり佇む五月寒 立待岬の波静か おもひでの砂ただひかる」西條八十が啄木に捧げた詩です。ちなみに啄木が「東海の小島の磯の白砂にわれ泣きぬれて蟹とたはむる」の詩をつくったのはここ大森浜です。で、謎なのは東海とはどこか、大森浜には島はない、ということ。多くの人の説では、東海の小島とは日本という狭い島国のことのようです。一方で函館山は古代は島だったのが砂州でつながって現在の函館の地形が形成されたので、東海の小島は函館山をのことだという説もあります。

「眠れる君に捧ぐべき 矢車草の花もなく ひとり佇む五月寒 立待岬の波静か おもひでの砂ただひかる」西條八十が啄木に捧げた詩です。ちなみに啄木が「東海の小島の磯の白砂にわれ泣きぬれて蟹とたはむる」の詩をつくったのはここ大森浜です。で、謎なのは東海とはどこか、大森浜には島はない、ということ。多くの人の説では、東海の小島とは日本という狭い島国のことのようです。一方で函館山は古代は島だったのが砂州でつながって現在の函館の地形が形成されたので、東海の小島は函館山をのことだという説もあります。

啄木小公園のすぐとなり、土方・啄木浪漫館。土方と啄木はまったく無関係です。いやはや商魂たくましい。私は土方歳三の最後の地函館で育ち、東京では数年間歳三が生まれた日野で暮らしました。私が子供の頃は新選組と近藤勇は知っていたが、土方は知らなかった。土方が有名になったのはやはり司馬遼太郎の「燃えよ剣」以降ですね。「燃えよ剣」の新作映画が今年秋にも公開予定です。主演は岡田准一です。岡田准一は嫌いではないが、石田三成も土方歳三もピンとこない。黒田官兵衛はよかったと思いますが。ちなみに「新選組始末記」の作者・子母澤寛は札幌の郊外、当別町の出身です。

啄木小公園のすぐとなり、土方・啄木浪漫館。土方と啄木はまったく無関係です。いやはや商魂たくましい。私は土方歳三の最後の地函館で育ち、東京では数年間歳三が生まれた日野で暮らしました。私が子供の頃は新選組と近藤勇は知っていたが、土方は知らなかった。土方が有名になったのはやはり司馬遼太郎の「燃えよ剣」以降ですね。「燃えよ剣」の新作映画が今年秋にも公開予定です。主演は岡田准一です。岡田准一は嫌いではないが、石田三成も土方歳三もピンとこない。黒田官兵衛はよかったと思いますが。ちなみに「新選組始末記」の作者・子母澤寛は札幌の郊外、当別町の出身です。 函館山山頂

函館山山頂 函館どっく

函館どっく 立待岬

立待岬

本州の下北半島。こんなにはっきり見えるのは珍しいです。

本州の下北半島。こんなにはっきり見えるのは珍しいです。 恵山岬

恵山岬 函館市街。函館山は古代は島でしたが、砂が堆積して陸続きになりました。両側の海岸の最短部は1000メートルほどです。

函館市街。函館山は古代は島でしたが、砂が堆積して陸続きになりました。両側の海岸の最短部は1000メートルほどです。 函館ロープウェー。1958年(昭和33年)開業です。親戚の叔母、いとこたちと一緒に初めてロープウェーというものに乗りました。

函館ロープウェー。1958年(昭和33年)開業です。親戚の叔母、いとこたちと一緒に初めてロープウェーというものに乗りました。 テレビ塔。私が小学校後半のころに函館山にテレビ塔が建設され函館はテレビ時代を迎えました。函館でのNHK放送開始は1957年、HBC(TBS系)は1958年、STV(NTV系)は1961年。私はNHKで「お笑い三人組」を見、初の民放HBCでコマーシャルを初体験、STVでプロレスを初めて見ました。

テレビ塔。私が小学校後半のころに函館山にテレビ塔が建設され函館はテレビ時代を迎えました。函館でのNHK放送開始は1957年、HBC(TBS系)は1958年、STV(NTV系)は1961年。私はNHKで「お笑い三人組」を見、初の民放HBCでコマーシャルを初体験、STVでプロレスを初めて見ました。 函館市芸術ホール

函館市芸術ホール

道立函館美術館

道立函館美術館 芹沢銈介展を開催

芹沢銈介展を開催

右奥は五稜郭タワー

右奥は五稜郭タワー 五稜郭タワーから見た五稜郭。私の小学校の校庭はコンクリート舗装をしていました。土のグラウンドがなかったので、運動会は五稜郭で行われました。現在の奉行所あたりです。五稜郭の堀は冬になると凍結し、冬期はスケートリンクになっていました。

五稜郭タワーから見た五稜郭。私の小学校の校庭はコンクリート舗装をしていました。土のグラウンドがなかったので、運動会は五稜郭で行われました。現在の奉行所あたりです。五稜郭の堀は冬になると凍結し、冬期はスケートリンクになっていました。 中央は市民ホール、右手は函館美術館

中央は市民ホール、右手は函館美術館 函館山

函館山 中央図書館

中央図書館

会津・旧幕府軍の大砲レプリカ

会津・旧幕府軍の大砲レプリカ 薩長・官軍の大砲レプリカ

薩長・官軍の大砲レプリカ タワー内、箱館戦争関連の展示物

タワー内、箱館戦争関連の展示物 復元された箱館奉行所。内部は博物館です。

復元された箱館奉行所。内部は博物館です。 裏門橋

裏門橋

五稜郭の堀と五稜郭タワー。初代のタワーは1964年完成、2代目の現タワーは2006年完成です。私が小中学校の時はタワーも奉行所もありませんでした。

五稜郭の堀と五稜郭タワー。初代のタワーは1964年完成、2代目の現タワーは2006年完成です。私が小中学校の時はタワーも奉行所もありませんでした。

函館市中央図書館

函館市中央図書館 函館ローカルのハンバーガーチェーン、ラッキーピエロ。ハンバーガーが主体ですが、総合食堂のようにメニューは豊富です。

函館ローカルのハンバーガーチェーン、ラッキーピエロ。ハンバーガーが主体ですが、総合食堂のようにメニューは豊富です。 祝津の水族館の次は手宮の鉄道博物館です。1880年(明治13年)に北海道で初めて手宮・札幌間の幌内鉄道が開通しました。幌内鉄道はその後、幌内(現在の三笠市)まで延長。鉄道建設の第一の目的は石炭の輸送です。

祝津の水族館の次は手宮の鉄道博物館です。1880年(明治13年)に北海道で初めて手宮・札幌間の幌内鉄道が開通しました。幌内鉄道はその後、幌内(現在の三笠市)まで延長。鉄道建設の第一の目的は石炭の輸送です。 転車台

転車台 こちらのゲートは冬季間は閉鎖です。

こちらのゲートは冬季間は閉鎖です。

食堂車を利用したレストラン

食堂車を利用したレストラン

小樽市総合博物館

小樽市総合博物館

お雇い外国人、北海道の鉄道の父、クロフォード像。クラーク博士ほど有名ではありませんが、社会科教科書に必ず載っている人物です。ほかにはケプロン、エドウィン・ダンなど。

お雇い外国人、北海道の鉄道の父、クロフォード像。クラーク博士ほど有名ではありませんが、社会科教科書に必ず載っている人物です。ほかにはケプロン、エドウィン・ダンなど。

博物館の入場口は改札口風です。

博物館の入場口は改札口風です。

北海道最初の蒸気機関車は義経号と弁慶号。以降、比羅夫、光圀、信広、しづかと同型機が導入されました。比羅夫は阿倍比羅夫に因んで命名、青函連絡船にも比羅夫丸という船がありました。わからないのは信広です。調べたところ松前藩蠣崎氏の祖先に蠣崎信広という人がいます。この人物でしょうか。

北海道最初の蒸気機関車は義経号と弁慶号。以降、比羅夫、光圀、信広、しづかと同型機が導入されました。比羅夫は阿倍比羅夫に因んで命名、青函連絡船にも比羅夫丸という船がありました。わからないのは信広です。調べたところ松前藩蠣崎氏の祖先に蠣崎信広という人がいます。この人物でしょうか。

北海道で製造された客車

北海道で製造された客車 制服

制服

2階からしづか号を見下ろせます。

2階からしづか号を見下ろせます。

函館本線函館・札幌(小樽経由)間で運行されたディーゼル特急・北海。私は何度も乗りました。室蘭経由は北斗がでした。

函館本線函館・札幌(小樽経由)間で運行されたディーゼル特急・北海。私は何度も乗りました。室蘭経由は北斗がでした。 JNR(Japan National Railway)のロゴ

JNR(Japan National Railway)のロゴ 小樽経由だと山間部を通るため距離は短いが時間はかかります。

小樽経由だと山間部を通るため距離は短いが時間はかかります。

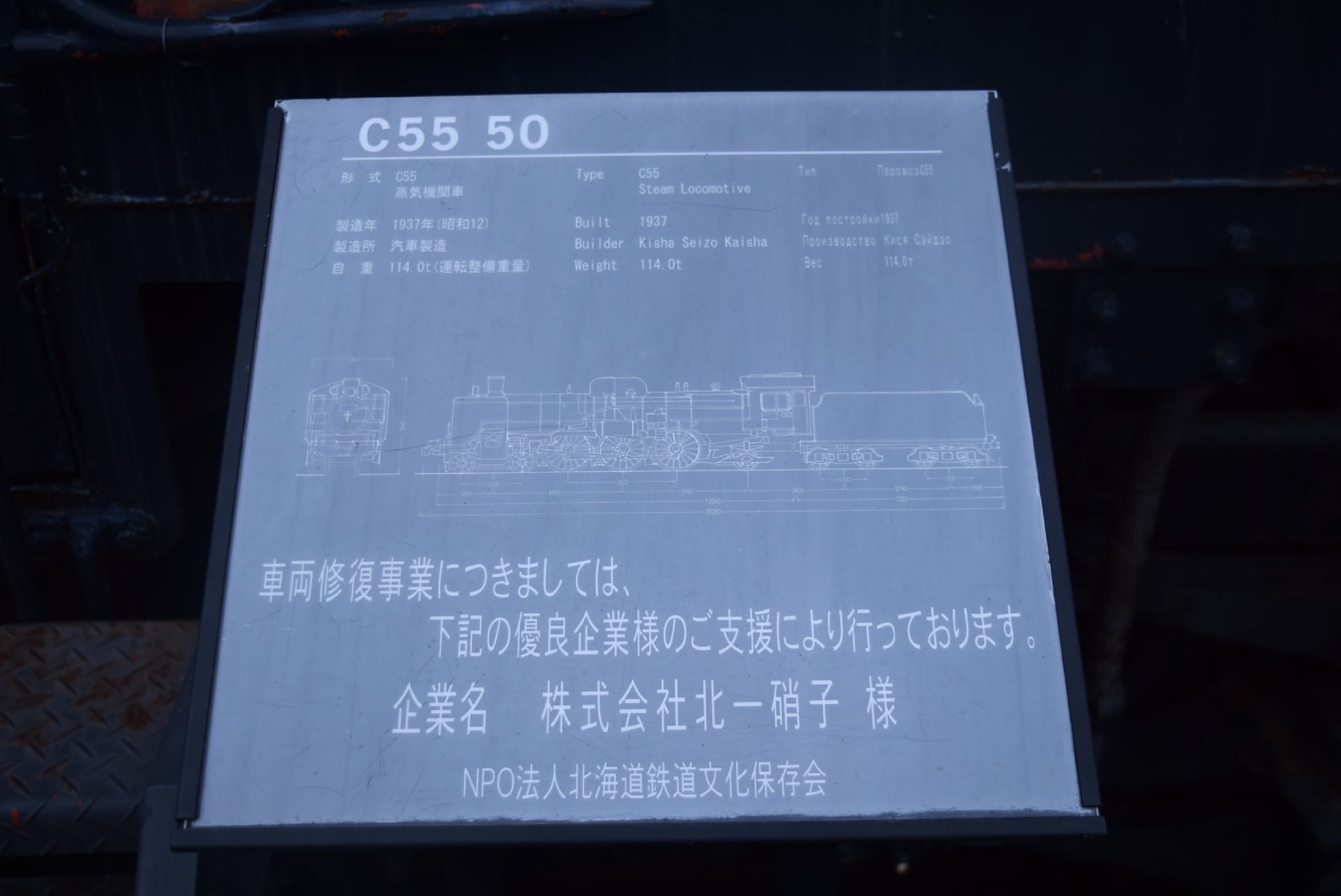

C55

C55

ED76

ED76

DD16

DD16 展示車は冬眠です。

展示車は冬眠です。

鉄道開通起点碑

鉄道開通起点碑

ワフ型

ワフ型

トラ型

トラ型 セキ型

セキ型

ワム型

ワム型

DD51

DD51

オエ型客車

オエ型客車 スエ型

スエ型

チキ型

チキ型

ソ型

ソ型

ヨ型

ヨ型 自動車館。かつてはルマンで優勝したマツダ787Bを展示していましたが、マツダとの契約が終了し、マツダに返還されました。なぜ小樽に787Bがあったか理由は不明です。

自動車館。かつてはルマンで優勝したマツダ787Bを展示していましたが、マツダとの契約が終了し、マツダに返還されました。なぜ小樽に787Bがあったか理由は不明です。

転車台

転車台

除雪車

除雪車

除雪車

除雪車 DD14

DD14

DD15

DD15

すっかり夕闇です。

すっかり夕闇です。

開拓使号

開拓使号

手宮駅のジオラマ

手宮駅のジオラマ 列車プレート。私は急行すずらん、ニセコにはよく乗りました。学生の身分では特急は縁がなかった。

列車プレート。私は急行すずらん、ニセコにはよく乗りました。学生の身分では特急は縁がなかった。 鉄橋工事

鉄橋工事

高架桟橋工事

高架桟橋工事