西新井橋で再び荒川を渡ります。帝京科学大入口交差点に、もらったハイキングマップに載っていない「千住浮世絵顕彰碑」がありました。

ここは元宿堀があった場所

江戸時代、ここには荒川(後の隅田川)につながる水路があり、元宿圦と呼ばれました。

※圦(いり):水の流れる量を調節するために堤などに埋めた樋(とい)。水門。

葛飾北斎の「冨嶽三十六景武州千住」は、この場所から描かれたと推定されています。堤の前にネギを運ぶ馬子、水路に釣り糸を垂れる人たち、その先に荒川(後の隅田川)と思われる河川と富士山が描かれています。

昭和10年頃までの元宿堀は、荒川(通称隅田川)への船の出入り口で、付近に十数人の船頭衆が住み、小さな港のようでした。

その後、公共下水道が整備されたことにより元宿堀はその役割を終え、昭和45年に水路は埋め立てられました。

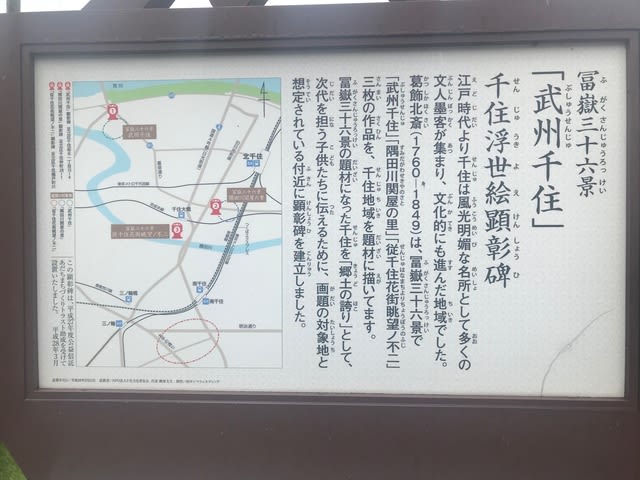

冨嶽三十六景「武州千住」千住浮世絵顕彰碑

江戸時代より千住は風光明媚な名所として多くの文人墨客が集まり、文化的にも進んだ地域でした。葛飾北斎(1760~1849)は、冨嶽三十六景で「武州千住」「隅田川関屋の里」「従千住花街眺望ノ不二」(せんじゅはなまちよりちょうぼうのふじ)の三枚の作品を、千住地域を題材に描いています。