部品が揃い組み付けが終わって後は検査を待つばかりの状態です。

綺麗になっただけでなく、ヘッドカバーを旧型の物と交換したせいか印象が前と比べて一層ジェントルな感じに見えます、こうなると早くのりたいですね~♪。

不思議なことにBMWが入庫すると他のBMWが入りだします、隣にあるR1100Rもそうだし、工場内にも一台。

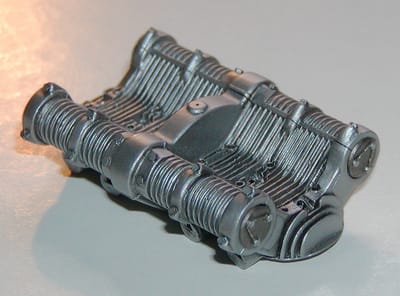

これは常連仲間の車ですがクラッチ交換です。

彼もまた、なかなか順一君の手が空かないのでずーっと待たされていましたが、代車(R1100RT)を借りてとうとう置いていきました。

クラッチ交換の手慣れた作業は流石です、本人から言わせれば「シャフトドライブ車ではBMWが空間が大きいせいか一番簡単」だそうです。

このR100RSは、お乗りになっている方はご承知かも知れませんが夏は暑くて蒸し風呂状態になります。

エンジンからの熱気がカウルの内側を上ってきて上半身汗だくになってしまいます。

そこで・・・。

カウルの上下分割部分のビスを利用して2㎜アルミ板の廃材を利用して遮熱板を自作して取り付けています。

新車購入時から僕は付けているので、灼熱地獄の経験は殆どしたことがありません、絶大な効果は有るしカウルとタンクの間のスペースを有効利用出来るメリットが有ります。

肌寒い季節になったらビスを外して簡単に取り外せます。

R100RSに乗って居られる方は是非参考にしては如何?。

僕はどんなバイクでもあまり改造することはしません、殆どノーマルのまま乗り続けます。

しかし、この車に限ってごく一部だけ手を加えています。

直線道路で不意にハンドルが振れ出す現象が有り、いろいろ調べた結果トップブリッジの剛性に関わる現象ではないだろうかと言うことで・・・。

アルミのトップブリッジに交換してあります。

ノーマルはただの鉄製のプレートが支えているだけでキチッと締め付けていません。

このアルミ製トップブリッジは一般的なトップブリッジと同様な締め付け方で取り付けていて、その後振れの現象は起きていません。

さて、来週の日曜日は月一度の恒例ツーリングです。

車検は今週中に通る予定だそうだが、果たして僕自身が参加出来るかどうか・・・。

綺麗になっただけでなく、ヘッドカバーを旧型の物と交換したせいか印象が前と比べて一層ジェントルな感じに見えます、こうなると早くのりたいですね~♪。

不思議なことにBMWが入庫すると他のBMWが入りだします、隣にあるR1100Rもそうだし、工場内にも一台。

これは常連仲間の車ですがクラッチ交換です。

彼もまた、なかなか順一君の手が空かないのでずーっと待たされていましたが、代車(R1100RT)を借りてとうとう置いていきました。

クラッチ交換の手慣れた作業は流石です、本人から言わせれば「シャフトドライブ車ではBMWが空間が大きいせいか一番簡単」だそうです。

このR100RSは、お乗りになっている方はご承知かも知れませんが夏は暑くて蒸し風呂状態になります。

エンジンからの熱気がカウルの内側を上ってきて上半身汗だくになってしまいます。

そこで・・・。

カウルの上下分割部分のビスを利用して2㎜アルミ板の廃材を利用して遮熱板を自作して取り付けています。

新車購入時から僕は付けているので、灼熱地獄の経験は殆どしたことがありません、絶大な効果は有るしカウルとタンクの間のスペースを有効利用出来るメリットが有ります。

肌寒い季節になったらビスを外して簡単に取り外せます。

R100RSに乗って居られる方は是非参考にしては如何?。

僕はどんなバイクでもあまり改造することはしません、殆どノーマルのまま乗り続けます。

しかし、この車に限ってごく一部だけ手を加えています。

直線道路で不意にハンドルが振れ出す現象が有り、いろいろ調べた結果トップブリッジの剛性に関わる現象ではないだろうかと言うことで・・・。

アルミのトップブリッジに交換してあります。

ノーマルはただの鉄製のプレートが支えているだけでキチッと締め付けていません。

このアルミ製トップブリッジは一般的なトップブリッジと同様な締め付け方で取り付けていて、その後振れの現象は起きていません。

さて、来週の日曜日は月一度の恒例ツーリングです。

車検は今週中に通る予定だそうだが、果たして僕自身が参加出来るかどうか・・・。