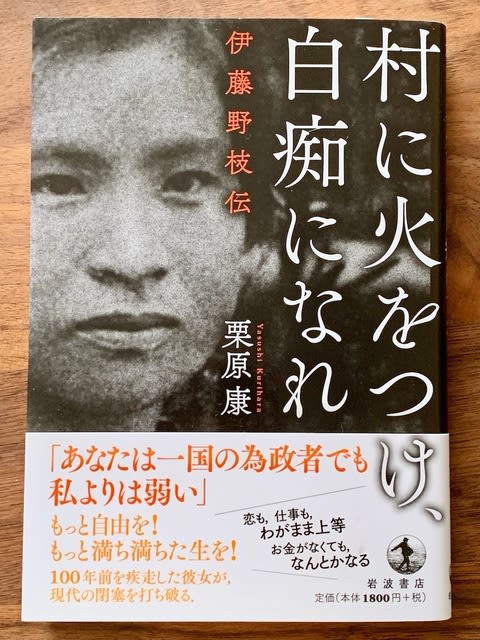

伊藤野枝の評伝「村に火をつけ白痴になれ」読了。

前半は野枝好きすぎる著者の文章の勢いだけで読んでたけど、

ラストの方でわたしの気持ちも一気に盛り上がった。呆気なく殺されたけど…

6歳の子供まで一緒に殺されたけど…

殺した甘粕憲兵大尉は懲役10年を宣告されたのに3年で出て来て満州で出世したけど…

伊藤野枝は大正時代のアナキスト。1895-1923。

14歳で親戚に頼み込んで上京。縁談がきて結婚させられるけどすぐ逃げて、女学校時代の恩師と暮らす。

平塚らいてうの雑誌「青鞜」の編集長になって、21歳で大杉栄と出会い、ドロドロもつれた恋愛関係となる。

5人の子供を抱え、赤貧の中、欲しいものはなんでも強く要求し、やりたいことを諦めず、

マイルールに従って好き勝手に生きて28歳で憲兵隊に「国家の害毒」として虐殺される。

・・・という人です。

というのはなんとなく知ってたけど、この本は友達が面白い!とおすすめしてたので読んでみた。

いや、ほんと、面白かったです。

最初は、なんだか妙にテンションの高いノリに、大丈夫かな?と不安になりつつ読んでたんだけど

伊藤野枝のめちゃめちゃぶりには、これくらいのテンションがあってるのかもしれません。

そして筆者がすごく伊藤野枝を好きなことも伝わる文章でした。

だって彼女が何をしてももう全肯定。モラルなんか吹き飛ばして全肯定。

わがままでも自分勝手でも欲望に忠実過ぎても全肯定!

(あ、文体が少し移ってしまった…笑)

以下引用。これで文体の感じがわかるだろうか?

セックスは、やさしさの肉体的表現である。ひとつになっても、ひとつになれないよ。それが真に愛情をはぐくむということだ。

でも、人間というのはおかしなもので、そういう愛情をこわがったりしてしまう。相手をまったく異質な存在としてあつかうということは、なんどあっても相手のことがわからないということであり、はじめてあっているようなものだからだ。不安だ、さびしい、たえられない。だからこそ、ひとは結婚制度に逃げ込もうとしてしまう。(略)だいたいこれで、みんな家庭という一つの集団に同化されてしまうのだ。(略)性的役割分担。それは奴隷根性でがんじがらめになるということだ。

次第にそれが許せなくなってきて、結婚生活が暗くなってきます。もしも大して暗くならないならば大抵の場合に、その一方のどちらかが自分の生活を失ってしまっているのですね。そして、その歩の悪い役回りをつとめるのは女なんです、そしてその自分の生活を失くしたことを『同化』したといってお互いによろこんでいます。そんなのは本当にいいBetter halfなのでしょうけれど、飛んだまちがいなのですね。(野枝)

ひとがほんきでなにものにも同化されずに、主人と奴隷の関係からぬけだしたいとおもうならば、そうじゃないひととひととのつながりをつくっていくしかない。友情とは。中心のない機械である。(略)そろそろ、人間をやめてミシンになるときがきたようだ

(ちなみに野枝はミシンに夢中ですごく縫っていたらしい。)

わがまま。友情、夢、おカネ。結婚なんてクソくらえ、腐った家庭に火をつけろ。ああ、セックスがしたい、人間をやめたい、ミシンになりたい、友達がほしい。泣いて笑ってケンカして。ひとつになってもひとつになれないよ。

私どもは、無政府主義者の理想が、到底実現することのできないただの空想だという非難を、どの方向からも聞いてきた。中央政府の手をまたねば、どんな自治も、完全に果たされるものではないという迷信に、皆んなが取りつかれている。

ことに、世間のものしりたちよりはずっと聡明な社会主義者中のある人々でさえも、無政府主義の『夢』を嘲笑っている。

しかし私は、それが決して『夢』ではなく、私どもの祖先から今日まで持ち伝えて来ている村々の、小さな『自治』の中に、その実況を見ることができると信じている事実を見出した。

いわゆる『文化』の恩沢を充分に受けることのできない地方に、私は、権力も、支配も、命令もない、ただ人々の必要とする相互扶助の精神と、真の自由合意による社会生活を見た。(野枝)

じゃあやっぱり資本主義的な生活様式のほうがいいのかというと、そんなわけはない。資本主義もふくめて、ひとのふるまいにこれが標準だという尺度をもうけて、それ以外のものを排除する「社会」。あるいは「秩序」が問題なのである。もしも田舎の村にも、この「社会」があるのでればあらゆる手をつくしてぶちこわさなくてはならない。

こまったときにひとをたすけようとするのが、アナキスト。殺そうとするのが。官憲だ。すでに中国人、朝鮮人の虐殺は始まっていた。(略)「大杉、殺す、殺す」といきまいている輩もいたそうだ。それなのに大杉は乳母車を押しながら外でフラフラとしているから、(略)

それから二、三時間のあいだに、三人ともぶっ殺されてしまった。

前半は野枝好きすぎる著者の文章の勢いだけで読んでたけど、

ラストの方でわたしの気持ちも一気に盛り上がった。呆気なく殺されたけど…

6歳の子供まで一緒に殺されたけど…

殺した甘粕憲兵大尉は懲役10年を宣告されたのに3年で出て来て満州で出世したけど…

伊藤野枝は大正時代のアナキスト。1895-1923。

14歳で親戚に頼み込んで上京。縁談がきて結婚させられるけどすぐ逃げて、女学校時代の恩師と暮らす。

平塚らいてうの雑誌「青鞜」の編集長になって、21歳で大杉栄と出会い、ドロドロもつれた恋愛関係となる。

5人の子供を抱え、赤貧の中、欲しいものはなんでも強く要求し、やりたいことを諦めず、

マイルールに従って好き勝手に生きて28歳で憲兵隊に「国家の害毒」として虐殺される。

・・・という人です。

というのはなんとなく知ってたけど、この本は友達が面白い!とおすすめしてたので読んでみた。

いや、ほんと、面白かったです。

最初は、なんだか妙にテンションの高いノリに、大丈夫かな?と不安になりつつ読んでたんだけど

伊藤野枝のめちゃめちゃぶりには、これくらいのテンションがあってるのかもしれません。

そして筆者がすごく伊藤野枝を好きなことも伝わる文章でした。

だって彼女が何をしてももう全肯定。モラルなんか吹き飛ばして全肯定。

わがままでも自分勝手でも欲望に忠実過ぎても全肯定!

(あ、文体が少し移ってしまった…笑)

以下引用。これで文体の感じがわかるだろうか?

セックスは、やさしさの肉体的表現である。ひとつになっても、ひとつになれないよ。それが真に愛情をはぐくむということだ。

でも、人間というのはおかしなもので、そういう愛情をこわがったりしてしまう。相手をまったく異質な存在としてあつかうということは、なんどあっても相手のことがわからないということであり、はじめてあっているようなものだからだ。不安だ、さびしい、たえられない。だからこそ、ひとは結婚制度に逃げ込もうとしてしまう。(略)だいたいこれで、みんな家庭という一つの集団に同化されてしまうのだ。(略)性的役割分担。それは奴隷根性でがんじがらめになるということだ。

次第にそれが許せなくなってきて、結婚生活が暗くなってきます。もしも大して暗くならないならば大抵の場合に、その一方のどちらかが自分の生活を失ってしまっているのですね。そして、その歩の悪い役回りをつとめるのは女なんです、そしてその自分の生活を失くしたことを『同化』したといってお互いによろこんでいます。そんなのは本当にいいBetter halfなのでしょうけれど、飛んだまちがいなのですね。(野枝)

ひとがほんきでなにものにも同化されずに、主人と奴隷の関係からぬけだしたいとおもうならば、そうじゃないひととひととのつながりをつくっていくしかない。友情とは。中心のない機械である。(略)そろそろ、人間をやめてミシンになるときがきたようだ

(ちなみに野枝はミシンに夢中ですごく縫っていたらしい。)

わがまま。友情、夢、おカネ。結婚なんてクソくらえ、腐った家庭に火をつけろ。ああ、セックスがしたい、人間をやめたい、ミシンになりたい、友達がほしい。泣いて笑ってケンカして。ひとつになってもひとつになれないよ。

私どもは、無政府主義者の理想が、到底実現することのできないただの空想だという非難を、どの方向からも聞いてきた。中央政府の手をまたねば、どんな自治も、完全に果たされるものではないという迷信に、皆んなが取りつかれている。

ことに、世間のものしりたちよりはずっと聡明な社会主義者中のある人々でさえも、無政府主義の『夢』を嘲笑っている。

しかし私は、それが決して『夢』ではなく、私どもの祖先から今日まで持ち伝えて来ている村々の、小さな『自治』の中に、その実況を見ることができると信じている事実を見出した。

いわゆる『文化』の恩沢を充分に受けることのできない地方に、私は、権力も、支配も、命令もない、ただ人々の必要とする相互扶助の精神と、真の自由合意による社会生活を見た。(野枝)

じゃあやっぱり資本主義的な生活様式のほうがいいのかというと、そんなわけはない。資本主義もふくめて、ひとのふるまいにこれが標準だという尺度をもうけて、それ以外のものを排除する「社会」。あるいは「秩序」が問題なのである。もしも田舎の村にも、この「社会」があるのでればあらゆる手をつくしてぶちこわさなくてはならない。

こまったときにひとをたすけようとするのが、アナキスト。殺そうとするのが。官憲だ。すでに中国人、朝鮮人の虐殺は始まっていた。(略)「大杉、殺す、殺す」といきまいている輩もいたそうだ。それなのに大杉は乳母車を押しながら外でフラフラとしているから、(略)

それから二、三時間のあいだに、三人ともぶっ殺されてしまった。