…その原稿は久しく孤独であった。仲間を必要としている。そう私は感じとっていた。八月の終りに読みなおしてみた。そのころ私は大西洋を望む古い一軒家に暮らしていて、そこは風と幽霊が棲み家にしてきた家だった。

(「いまはない或る物語の物語」 『ベアト・アンジェリコの翼あるもの』所収)

***

前回につづいてアントニオ・タブッキのこと。。

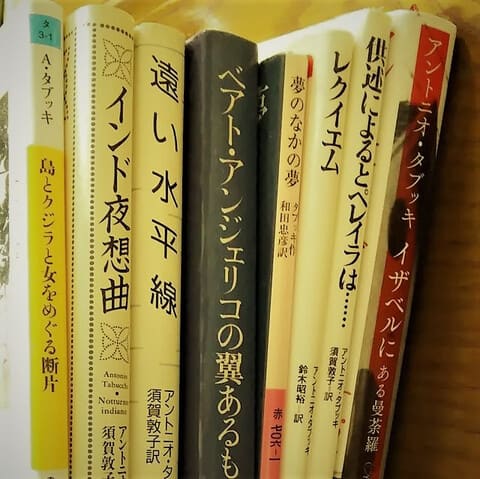

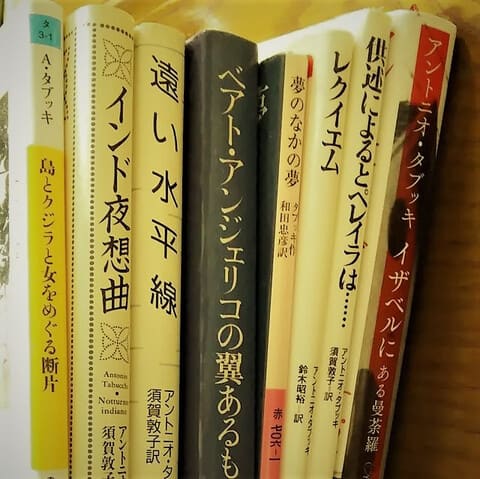

30年前に買った『インド夜想曲』など自分の持っている本に加えて 図書館から借りたタブッキの本、 いくつかまとめてタブッキを読んでいました。 前回、タブッキとポルトガルの繋がりのことを初めて知ったと書いていますが 『インド夜想曲』を読み返したら ポルトガルのことはちゃんと出ていました。 ぜんぜん覚えていなかっただけ…

30年ぶりにタブッキに辿り着き、 今回読んだ『レクイエム』がとても印象的で、 その続編というか 遺稿集のような『イザベルに』をつづけて読んで、、 それで、タブッキという作家のイメージとして感じていた 《夢の断片をつむぐようにして書かれた物語》というものが、 じつは決してとりとめない夢の断片などではなく、 『インド夜想曲』を書いたときから、 そしてそれ以前から、、 つきつめればタブッキが作家として生き始めた原初のときから ずっとずっとタブッキはひとつの《思想》を一貫して追い求めてきて、 それが全ての作品の根底には流れているんだな、と気づきました。 それでいろいろと手に取ってみているのです。

思想、といっても 人に訴えたい主義主張というようなものではなくて、 ずっと当人の心を占めているある想念、 なにかにたいする追憶、 消え去ったものへの追想、 かつてのある地点やある人への憧憬、消息、、 自分への懐疑や後悔といったものも含めて、、 ずっとその答えを探しつづけているもの、、 そういうもののこと。。

だからタブッキの物語には 同じモチーフが何度も出てくる。 最初はそれが 他の作品に出てきた同じものを示しているのかと思って、 謎解きのキーワードを見つけたように喜んだのですけれど、 そういう謎解きを求めるのは無駄だとわかりました。 タブッキの物語に出てくる男の誕生日が 「秋分の日」と書かれているからといって同一人物のことなのかと思ったら(『レクイエム』や『イザベルに』)、、 なんのことはない タブッキ自身が秋分の日の生まれなのでした。。 ついでに『インド夜想曲』にもこの日付は出てきます、誕生日としてではなく。。

だから 彼(タブッキ)と登場人物たちにとっては重要な意味をもつ日付。 月や潮のうごきに運命を揺さぶられる男、、 そういう象徴としての「秋分の日」

ほかにも何度か登場するのが「灯台」のある海岸。

最初は『レクイエム』のなかでとても美しい回想として書かれていたのを読み、 強い印象を受けました。 男はポルトガルのカスカイスの駅からタクシーに乗ってその海岸へ行き、 灯台守の家を訪ねます。

…わたしは一本指で、ショパンのノクターンの主題を弾いた。あの頃、このメロディーを奏でていたのは、べつの二本の腕だった。…

このあと男は この元灯台守の家をめぐりながら かつて自分がここに住んでいたある年のことに想いを馳せます、、とても美しい場面です。 ですが、タブッキの追想と追跡の物語のなかで この文にある《あの頃》や《べつの二本の腕》が明かされることは無い。。

今回、 『ベアト・アンジェリコの翼あるもの』という短編集を読んでいたら、 その中の「いまはない或る物語の物語」がやはり灯台のみえるある家を借りて原稿を書いていた男の物語だとわかりました(冒頭にその一部を引用しました)。 そこには19__年と年号も書かれていましたから、 もしかしたらタブッキが実際にそういう場所に住んだことがあったのかもしれません、、 だからといって 『レクイエム』の灯台守の家の描写がそのときのものと決めるのも違う気がする。。

、、 ただ この灯台のある海岸で原稿を書いていた時代、時間、というのは タブッキの作品ではとても強烈ななにかを決定づけた時間だったのだとわかります。

…いつのまにか九月がやって来て、秋分の候を先がける猛だけしい高潮が押しよせた… (略) …家の前には恐ろしく切り立った断崖があり、その真下では波が逆巻いていた―――私は孤独だった。…

(「いまはない或る物語の物語」)

***

ほかにも タブッキの作品のなかに何度か出てくる共通の名前とか共通の場所、 とかあるのですが その意味を探るのは 本を一度や二度読んだだけではわかりようもないでしょうから、 これ以上は置いておいて、、

これら物語に出てくる 灯台のある海岸を見てみたくなって、、 ポルトガルのカスカイスという地名を頼りに、 灯台を探してみました。

Santa Marta Lighthouse >>Wiki

Guia Lighthouse >> Wiki

画像検索をするとどちらも美しい海岸の風景が出てきます。 上記の引用文の「切り立った断崖」という場所から察すると、 ギア灯台のほうみたいです。

、、こんな場所に一年間暮らして、、(ショパンのノクターンを奏でる誰かと一緒に)、、 波の音と灯台の光だけにつつまれて幾多の夜を過ごすことができたら、、

***

話は少しとんで、、

タブッキは ポルトガルのアソーレス諸島にもしばらく住んだことがあるそうです。 『島とクジラと女をめぐる断片』という本にまとめられています。

アソーレス諸島、って聞いたことはあったのですが、 ポルトガルというから あのイベリア半島の横あたりに(なんとなく長崎の五島列島のように) わりと近い場所にある島々とばかり思っていましたが、 とんでもない、、 ポルトガルとは1,000キロも離れた大西洋のなんにもないところ、、 そのまま真っ直ぐ西へ行ったらニューヨークに突き当たる海のど真ん中にあるんだって、、 今回初めて知りました。

だから アソーレス諸島に暮らす人々の歴史も暮らしも、 ポルトガルとはまた違うのだと知りました。 『島とクジラと女をめぐる断片』もすごく興味深く読める小品集。 タブッキらしい幻想的な物語も含みつつ、 この島独特の文化くらしの色合いもありありと感じ取れる、、 素敵なちいさな本です。

、、 ちなみに 私個人のちょっとした関心事として、、 アソーレス諸島って ヌーノ・ベッテンコートが生まれた島なのです。 もっとも4歳で彼はボストンへ移住したのでアメリカ文化のなかで育ったのでしょうけれど、、 でも ヌーノの風貌、 ギターの腕前、 情熱のなかにどこかメランコリックな湿度をたたえたヌーノの音楽性とあの黒い瞳、、 そっかぁ、、 アソーレス諸島ってそんな場所なんだ、、

、、と、 アントニオ・タブッキさんの本から思わぬ発見をしたのでした。。 『島とクジラと女をめぐる断片』のなかの「ピム港の女」という短編にもギター弾きが登場する、どこかゾクっとする艶のある傑作でした。

***

夏がおわります、、

コロナの夏でも蝉はうつくしく鳴いてくれました。 でももう 朝も夕も、 その声は聞こえなくなってきました。

いろんなひとの努力を無にするような そんな残念な出来事も耳にしました。。 一度うしなった信頼は 二度と取り戻せない、、 失われたところに同じ夏はもう来ない、、

明日から9月。

夜と月を想うとき…

うつくしい秋になりますよう…

(「いまはない或る物語の物語」 『ベアト・アンジェリコの翼あるもの』所収)

***

前回につづいてアントニオ・タブッキのこと。。

30年前に買った『インド夜想曲』など自分の持っている本に加えて 図書館から借りたタブッキの本、 いくつかまとめてタブッキを読んでいました。 前回、タブッキとポルトガルの繋がりのことを初めて知ったと書いていますが 『インド夜想曲』を読み返したら ポルトガルのことはちゃんと出ていました。 ぜんぜん覚えていなかっただけ…

30年ぶりにタブッキに辿り着き、 今回読んだ『レクイエム』がとても印象的で、 その続編というか 遺稿集のような『イザベルに』をつづけて読んで、、 それで、タブッキという作家のイメージとして感じていた 《夢の断片をつむぐようにして書かれた物語》というものが、 じつは決してとりとめない夢の断片などではなく、 『インド夜想曲』を書いたときから、 そしてそれ以前から、、 つきつめればタブッキが作家として生き始めた原初のときから ずっとずっとタブッキはひとつの《思想》を一貫して追い求めてきて、 それが全ての作品の根底には流れているんだな、と気づきました。 それでいろいろと手に取ってみているのです。

思想、といっても 人に訴えたい主義主張というようなものではなくて、 ずっと当人の心を占めているある想念、 なにかにたいする追憶、 消え去ったものへの追想、 かつてのある地点やある人への憧憬、消息、、 自分への懐疑や後悔といったものも含めて、、 ずっとその答えを探しつづけているもの、、 そういうもののこと。。

だからタブッキの物語には 同じモチーフが何度も出てくる。 最初はそれが 他の作品に出てきた同じものを示しているのかと思って、 謎解きのキーワードを見つけたように喜んだのですけれど、 そういう謎解きを求めるのは無駄だとわかりました。 タブッキの物語に出てくる男の誕生日が 「秋分の日」と書かれているからといって同一人物のことなのかと思ったら(『レクイエム』や『イザベルに』)、、 なんのことはない タブッキ自身が秋分の日の生まれなのでした。。 ついでに『インド夜想曲』にもこの日付は出てきます、誕生日としてではなく。。

だから 彼(タブッキ)と登場人物たちにとっては重要な意味をもつ日付。 月や潮のうごきに運命を揺さぶられる男、、 そういう象徴としての「秋分の日」

ほかにも何度か登場するのが「灯台」のある海岸。

最初は『レクイエム』のなかでとても美しい回想として書かれていたのを読み、 強い印象を受けました。 男はポルトガルのカスカイスの駅からタクシーに乗ってその海岸へ行き、 灯台守の家を訪ねます。

…わたしは一本指で、ショパンのノクターンの主題を弾いた。あの頃、このメロディーを奏でていたのは、べつの二本の腕だった。…

このあと男は この元灯台守の家をめぐりながら かつて自分がここに住んでいたある年のことに想いを馳せます、、とても美しい場面です。 ですが、タブッキの追想と追跡の物語のなかで この文にある《あの頃》や《べつの二本の腕》が明かされることは無い。。

今回、 『ベアト・アンジェリコの翼あるもの』という短編集を読んでいたら、 その中の「いまはない或る物語の物語」がやはり灯台のみえるある家を借りて原稿を書いていた男の物語だとわかりました(冒頭にその一部を引用しました)。 そこには19__年と年号も書かれていましたから、 もしかしたらタブッキが実際にそういう場所に住んだことがあったのかもしれません、、 だからといって 『レクイエム』の灯台守の家の描写がそのときのものと決めるのも違う気がする。。

、、 ただ この灯台のある海岸で原稿を書いていた時代、時間、というのは タブッキの作品ではとても強烈ななにかを決定づけた時間だったのだとわかります。

…いつのまにか九月がやって来て、秋分の候を先がける猛だけしい高潮が押しよせた… (略) …家の前には恐ろしく切り立った断崖があり、その真下では波が逆巻いていた―――私は孤独だった。…

(「いまはない或る物語の物語」)

***

ほかにも タブッキの作品のなかに何度か出てくる共通の名前とか共通の場所、 とかあるのですが その意味を探るのは 本を一度や二度読んだだけではわかりようもないでしょうから、 これ以上は置いておいて、、

これら物語に出てくる 灯台のある海岸を見てみたくなって、、 ポルトガルのカスカイスという地名を頼りに、 灯台を探してみました。

Santa Marta Lighthouse >>Wiki

Guia Lighthouse >> Wiki

画像検索をするとどちらも美しい海岸の風景が出てきます。 上記の引用文の「切り立った断崖」という場所から察すると、 ギア灯台のほうみたいです。

、、こんな場所に一年間暮らして、、(ショパンのノクターンを奏でる誰かと一緒に)、、 波の音と灯台の光だけにつつまれて幾多の夜を過ごすことができたら、、

***

話は少しとんで、、

タブッキは ポルトガルのアソーレス諸島にもしばらく住んだことがあるそうです。 『島とクジラと女をめぐる断片』という本にまとめられています。

アソーレス諸島、って聞いたことはあったのですが、 ポルトガルというから あのイベリア半島の横あたりに(なんとなく長崎の五島列島のように) わりと近い場所にある島々とばかり思っていましたが、 とんでもない、、 ポルトガルとは1,000キロも離れた大西洋のなんにもないところ、、 そのまま真っ直ぐ西へ行ったらニューヨークに突き当たる海のど真ん中にあるんだって、、 今回初めて知りました。

だから アソーレス諸島に暮らす人々の歴史も暮らしも、 ポルトガルとはまた違うのだと知りました。 『島とクジラと女をめぐる断片』もすごく興味深く読める小品集。 タブッキらしい幻想的な物語も含みつつ、 この島独特の文化くらしの色合いもありありと感じ取れる、、 素敵なちいさな本です。

、、 ちなみに 私個人のちょっとした関心事として、、 アソーレス諸島って ヌーノ・ベッテンコートが生まれた島なのです。 もっとも4歳で彼はボストンへ移住したのでアメリカ文化のなかで育ったのでしょうけれど、、 でも ヌーノの風貌、 ギターの腕前、 情熱のなかにどこかメランコリックな湿度をたたえたヌーノの音楽性とあの黒い瞳、、 そっかぁ、、 アソーレス諸島ってそんな場所なんだ、、

、、と、 アントニオ・タブッキさんの本から思わぬ発見をしたのでした。。 『島とクジラと女をめぐる断片』のなかの「ピム港の女」という短編にもギター弾きが登場する、どこかゾクっとする艶のある傑作でした。

***

夏がおわります、、

コロナの夏でも蝉はうつくしく鳴いてくれました。 でももう 朝も夕も、 その声は聞こえなくなってきました。

いろんなひとの努力を無にするような そんな残念な出来事も耳にしました。。 一度うしなった信頼は 二度と取り戻せない、、 失われたところに同じ夏はもう来ない、、

明日から9月。

夜と月を想うとき…

うつくしい秋になりますよう…