(文字数がオーバーしたのでこちらに移ります)

2023/8/21(mon)

つい最近からGabrielliのA線が少し金属音がすると思っていた。全体的に音も冴えない気がしたのでolive弦を交換したのだがその後明らかにD線にノイズが入る。調べるとf字孔の外側の部分がパフリング部分で割れていた。以前よりひび割れの修理は施されていた表板だがこの暑さで新たなトラブルが発生してしまったらしい。今日は販売店がお休みなので近くの工房の方に電話で相談したらよくあることなので表板は外さずに対応できるかもしれないとのこと。まず販売店に連絡と取って指示を仰ごうかと思うが遠方なので気が重い。販売店負担で1年間の保険に入っているが免責額も大きく保険を使うにしても出費は大きい。部屋は殆ど常時エアコンをかけているし湿度もケース内の湿度計をチェックはしていた。外力が加わった覚えはない。やはり古い楽器の管理は大変だ。

Gabrielli用に購入した中古のバイオリンケースの予備弦入れチューブと湿度調整用チューブのホルダー4個が割れた。以前も補修したのだが繰り返すのでこのホルダーは諦めてマジックテープに交換した。チューブが外れてケースの中で動かないようにするための配慮でやはりトラブルがあるといろいろと慎重になる。

2023/8/22(tue)

定休日明けを待って販売店に電話するとやはり持ち込む必要があるという。近所にも工房があるのだが直接持ち込んで欲しいとのこと。新幹線で数時間かかる距離なので困ってしまうが来月に帰省する予定があるのでその行き帰りに対処してもらうことにした。表板を外すような大掛かりな修理にならないことを祈っている。

2023/9/2(sat)

先日「手書きラベル」のメンテナンスの見積もりをもらったのだがやはりとても高額(それだけ大掛かりな修理)で今回は断念した。かなり歪んでいるのでどこを基準にしたらいいかわかりずらいらしい。ただし箱は脆弱な感じではなくしっかりしている(と思う)。基準に合わせて各部の数値を整えた場合に音の変化は(どの程度)あるのだろうか?ただ表板を開けてバスバーを作り直す項目もメニューにはあったがこれは気になる。バスバー、駒、魂柱を整えた場合の変化はどうだろう?このバイオリンのポテンシャルはどの程度あるのだろうか?

お店では新しい楽器が入荷していてこれからセットアップにかかるとの事だった。それから1週間ほど経過したので電話すると仕上がっているというのでお願いして試奏に出かけた。(最近はほとんど外出していないので理由をつけて出かけないと本当に引きこもってしまいそうだ。)楽器はストラドモデルとガルネリモデル。ストラドモデルは以前しばらく借りて弾いた事がある。価格は両者とも30万円台後半、とても軽い楽器で鳴りも良く練習するのには不自由はなさそう。比較のために普段弾いている「手書きラベル」も持っていったのだがやはり新しい楽器という感じがする。新作楽器は時間が経過するとどんな変化が起こるのかは正直わからない。どんなバイオリンでも古くなればいい音がするわけではない。大切なのは「長い年月色々な環境下で弾き続けられるのに耐えられる正しく作られた楽器であるのかどうか」だと思っている。死蔵されずメンテナンスを受けつつ継続して弾かれてきた楽器はその試練に耐えてきたということになる。造りに無理のある脆弱な楽器では生き残れない。

2023/9/4(mon)

ケガで3ヶ月レッスンを休んでいたが車の運転や松葉杖なしで歩けるようになったので思い切って再開する事にした。Gabrielliは故障したままなのでそれ以外のバイオリンでのレッスンになる。「手書きラベル」は快調で先日もアンサンブルの練習に使った。すでに2ヶ月ほど弾いているがこのまま定着するかもしれない。クライスラーのプレリュードとアレグロからの再開になる。それ以外でもレッスンを受けたい曲が溜まってきた。

2023/9/5

2023/9/8(fri)

3ヶ月ぶりにレッスンに出かけた。曲は中断前のプレリュードとアレグロ。ずっと弾き続けていたがやはり思ったようには弾く事ができない。なぜか譜面を追うのも一苦労する。不思議だ。プレリュードもアレグロも細かな指摘があった。一人でどれだけ練習していても進歩はないだろうと思うような的確な指摘。次のレッスンも引き続いて、、となりそうだったがこちらからお願いして次の曲に移ることにした。また積み残しの曲が増えてしまったがこの曲はずっと弾き続けると思う。予定を大幅に超過したレッスンに感謝した。次の曲はおなじクライスラーのコレルリのテーマによるバリエーション。これも以前レッスンを受けた曲。先生としてはほかにやらせたい曲があるようだがこちらの希望を通してしまった。

2023/9/19(tue)

法事とイベントがあって帰省した行き帰りに1ヶ月前に破損したJ.B.Gabrielliを修理した。往復の新幹線を名古屋で途中下車して持ち込んだ。割れの部分

写真でわかるだろうか?パフリングで割れている。修理は表板は開けずに膠を流したらしく修理代は7700円(税込)。購入直後だったので無料かな、、と少し期待したのだがしっかり請求された。確認の試奏した時に展示してあった新作◯ャコンヌがあったのでそちらも試奏させてもらった。少し音を出してると担当の方が「ちょっと30秒ほど手を加えさせてほしい。表ばかり光が当たっていたので裏面にも光をあててバランスを取りたい(!)」と持って行った。しかし私の腕と耳では処理前後の違いはよくわからなかった。新作◯ャコンヌ以前はとてもドロドロしていたニスで展示品なのに完全硬化していないこともあったのだが最近のニスはそんなことはないらしい。音は低弦が特に充実していたと思う。とても上品に響いて怪しいオールドバイオリンを購入するよりもいいかもしれない。特にバリバリ練習する人には耐久の面で向いているかもしれない。肝心なGabrielliはちゃんとリペアーされていて帰宅して1ヶ月ぶりに弾くことができた。

そしてついにPecchini Vascoとお別れをした。20年以上弾いた楽器だったがようやく別れの決心がついた。人間よりもはるかに長生きして美しい音楽を奏でることでしょう。今までありがとうございました。

2023/12/8(fri)

レッスンではBACHのviolin concert2をやっている。ペータースで練習して行ったがインターナショナルが良さそうで買い直した。参考にしている演奏は高木凛々子氏のものでyoutubeで楽章ごとに公開されている。先生も高木さんのボゥイングをコピーされてありがたい。今日は2楽章と3楽章だが高木さんはとにかく音が美しく陶然とする。なんとか近づきたいものだ。

2023/12/某日

オークションでバイオリンを入手した。ラベルは19世紀1867年のフランス製Joseph Louis GERMAINとなっている。早速web検索して画像を見比べるが確かに似ている。そんなに超高額名器というわけでもなさそうでこれはラベル通りの可能性が高い(と思う)。

Joseph Louis GERMAIN

誕生:1822年、ミルクール(ヴォージュ) 死去:1870年、ミルクール(ヴォージュ)

ジョセフ・ルイ・ガーミンは、パリにあったCh.fr Gand's workshopに入社する前に1840年にミルクールで見習いを始めた。1840 年から1845 年にかけてCh.Fr GANDで働き1845年からジャン=バティスト・ヴィヨームの工房で1850年まで務めた。そしてワークショップのディレクションの担当でCh.Adophe GANDに呼ばれた。 1862年にrue Saint Denis364 に会社を設立し1870年に息子のエミール ガーミンが跡を継いだ。

ワークショップ

サン ドニ通り 364 パリ

協力者と後継者

ガーミン・エミール(息子)

モワネル・フランソワ

ラベル&スタンプ

2 つの異なるラベルがあり最初のラベルは 1862 年から1867 年までで、2 番目のラベルは 1867 年以降

-------------------------------------------

Louis Joseph Germain Luthier

A Paris année 18..

-------------------------------------------

Joseph Louis Germain; à Paris

Année ..

-------------------------------------------

Joseph Louis GERMAINは1822年ミルクール(フランス)生まれで48歳で同地で亡くなっている。ラベルは2種類あって楽器と見比べると前期のもの(1862年〜1867年)と一致しラベルに記入されている製作年1867年とも整合する。

外径は少し大きめでこれは外枠方式で作られたものかもしれない。外枠方式は主に大量生産された楽器の製作方法で中にはブロックを省略しているような粗悪品もあるらしいが一概に劣っているわけではなくもちろん丁寧に正確に組み立てられているものもある。表板をはぐってみないと確定的なことは言えないらしいが発声はとても大きくてしっかり製作されていることが感じられる。A線の声質がすこしハスキーだったので弦を手持ちの古いオリーブに交換したのだが(E線だけ新品のドミナント)改善せずあらためて新品ドミナントで判断することにして注文した。

ドミナントと交換してみたがやはりA線あたりにノイズが入る。どこが原因だろう。翌日工房に持ち込んでM氏に相談すると、、しっかり作られている、150年ほど経過している割に傷みが少ない、魂柱の位置を変えただけでも発音に変化があると思う、ペグ穴は大きく現在のペグと全く適合していない、などの評価。今回は魂柱、駒、エンドブリッジ、顎当て、ペグを新調しそれに伴ってペグ穴はブッシング(一度塞いで穴を開け直す)をお願いすることになった。納期は2週間ほど先の年明け。楽しみに待つことにします。

2024/1/8(mon)

新年早々の1/1 16時すぎに能登半島を震源とする震度7の大地震が発生した。私が帰省していた近隣の新潟県でも震度5強の揺れがあって炬燵にあたりながら頭には座布団を乗せて揺れが収まるのを待った。能登半島地震の被害は甚大で犠牲者もは100名を超えた。現在も全容は不明で消息のわからない人たちの救出作業が続いている。翌日には大型旅客機と被災地救援に向かう海上保安庁機が羽田空港のC滑走路上で衝突し炎上した。さいわい旅客機の乗員乗客は全員無事だったが被災地の救援に向かう方々5名の命が失われた。

2024年は不穏の年明けとなってしまった。世界各地の戦争はいまだに続いている。これらは直接関わっていない人の心にも暗い影を落とす。こんな時に自分は何ができるのだろう。無力なのはわかっているがせめて苦しんでいる人たちへの想いは持ち続けたいと思う。

前日までよく晴れてたのに大雪警報が出るくらいの天候になった。気温も低いが明日から少し緩むとのことでなんとか凌いでほしい。

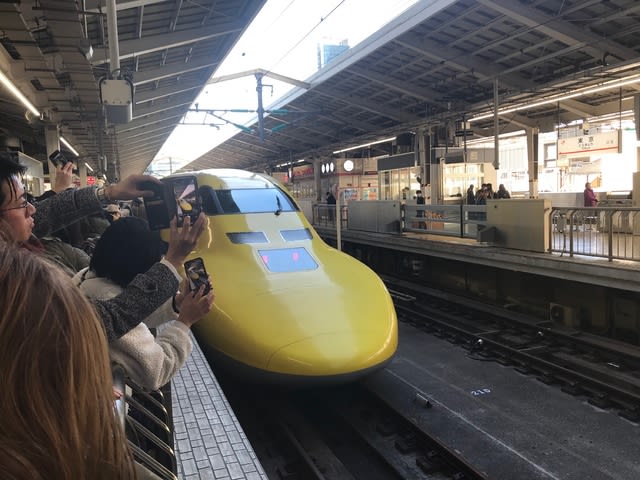

東京駅で「幸せの黄色い新幹線」に遭遇した。黒山の人だかり。富士山も上越新幹線や東京からもくっきり見えた。

予定よりも遅れて帰省先より帰宅した。早速フレンチバイオリンを受け取りに向かったのだがお互いの認識の行き違いで未完成。残念!

2024/1/13(sat)

昨日セットアップをお願いしていたJoseph Louis GERMAIN を受け取った。やはりしっかり作られているという評価だが160年前の楽器にしては綺麗(すぎる)というのは少しひっかかる。ネックの取り付け角度が若干大きかったので駒も高くなったが発音が良好なのでこのままで良いのではないかという意見。早速音を出してみると低域から高域までのバランスが良好で雑音が少なく大きな音が出る。気になったのはD線の音ががすこし薄い感じ。しばらく弾き込んでみます。

新年早々にバイオリンの師匠が転倒して怪我をされてしまった。レッスンはしばらくお休みになります。若い時には何でもない所でも年齢と共に体が動きづらくなって怪我をすることがある。家の中でも危険なところはないか普段からチェックが必要だ。田舎の高齢独居の母親が心配になる。

2024/1/25(thr)

バイオリンを収納する棚を購入した。形状をよく確認せずに棚板の幅だけで注文したら柱から横にはみ出す部分があって使えない。仕方ないので改造して何とか収めた。

2024/2/8(thr)

師匠が転倒、怪我されて1月のレッスンは全休だった。幸いに2月より復帰され私のレッスンは明日から再開となった。この間一人で弾いているわけだがやはり壁を感じる。同じ曲を弾き込めば指も少しは回るわけだが表現が豊かになったとは感じない。一回のレッスンで得るものは大きい。

最近国内オークションを眺めていると某有名製作者作のバイオリンがバラバラの出品者から同時に数丁出品されている。それもすべて市場価格◯◯◯万円みたいなタイトルがついている。過去の売買のデータをみるとこの作家のバイオリンは今までも数多く販売されていてどうやら仕入れのルートがあるらしい。一旦国内に持ち込まれてオークションで販売されたものが転売されているのかもしれないが売却価格は以前からほとんど変わりはなく転売しても利益が出るわけではなさそう。製作されたのは数十年前でこれから良い音になっていく可能性はあるとは思うし写真で見ると確かに魅力を感じるものもある。この作家はとても才能ある優秀な方だったらしいが晩年は自身の作ではないものにもラベル貼って販売していたという解説もある。楽器を入手する時は当たり前に手間と交通費をかけても可能な限り試奏すべきと思う。(どの口が言う?)そして本当に優れた楽器は最後まで手放されることはなくなかなか流通しないのではないか。

2024/2/9(fri)

2024年になって初めてのレッスン。師匠は大怪我だったにも関わらず思ったよりもお元気そうでよかった。課題はBACH V. concert 2 の第3楽章だったが第1もお願いした。第1の連続しながらこーどが進行していくパートで「もっと抑揚を抑えて敬虔なニュアンスで」との指導。以前も言われていて意識していたのがやはり出来ていない。これは宿題となった。第3の出だしの3拍目の音、これも宿題。しかし今日でこの曲は一旦終了となる。あとはドッペルだが一旦お休みして次回から無伴奏ソナタ1をすることになった。

2024/2/10(sat)

部屋の空気が乾燥してケースに入れているバイオリンの弦がゆるむ。ケースには湿度計と加湿のためのスティックがついている。

あまり使ったことはなかったが音も少しカサカサする気がして水を少量含ませた。プラスチックの筒のなかに綿が入っているが綿は外には取り出さないと思われる。筒には穴がたくさん開いていてを短時間水に浸して良く拭いて戻してみる。湿式のレコードクリーナーと似た構造だがくれぐれも水の量に注意。これでメーターを観察してみます。

2024/2/22(thr)

岡山市で弦楽器の展示調整会があって楽器持参で出かけた。

展示のバイオリンは30丁ほど。高額商品とそうでないものと部屋が分かれていた。スタッフはチーフとそのほか4名ほどでメンテナンスや毛替えなどもあって平日の初日だったが結構忙しそうだった。私のリクエストはA線にもう少し潤いのある音が欲しい、、という漠然としたものだったが魂柱の調整をしていただいた。正直何が変わったか確証はないがとにかく対応していただいた事に感謝、料金も格安だった。すべてのバイオリンを試奏させてもらった。ほかに試奏する人がいなかったので恥ずかしくて遠慮気味に行ったのだがやはりすべての楽器が異なる発声だった。全体的に良い印象なのは反響のある部屋だったのかもしれない。自分の楽器とも引き比べてなかなか良い経験だった。ラベルのない製品が結構多かったのとオールドの楽器は表板があまり美しくなかったのが印象的。素晴らしい楽器というのは音もさることながら容姿も素晴らしいということかもしれない。夕方の帰宅ラッシュの中帰路に着いた。

2024/3/30(sat)

弓の毛替えをお願いした。毛替えの時期はよくわからない。ただ少し弾きずらいとか音が冴えないなど感じたら行うようにしている。工房の方が弓を見ての感想 1すこし曲がって(捻れて)いる 2弓の根本1/3あたりが少し太いようだ 3湾曲が近代の弓のように先方向が最下点でなく真ん中あたりになっていて少し古典的か 4弾力が弱い(これは私の意見でもあります) という内容だった。この弓はフランス製でプーロ(だったと思うが)という名前。購入したのは四半世紀前。もう1本の弓と弾き比べるとやはりそちらの方が弾きやすい。

前回のレッスン時、前日から少し体調がすぐれない。一度終わりまで弾いたのを聴いて先生曰く「今日はやめにして来週にしましょう」『!』これは初めてのことだったので少し驚いた。自分ではそこまで体調が悪いわけではないと思っていたのだがレッスンに集中していないと見抜かれてしまったのだろう。帰宅して血圧を測ると少し高い。年取ると無理はできないということか。

BACHの無伴奏だが三重音、四重音の弾き方がすこしわかってきたように感じる。重なっていてもコントロール下にあるべきだし雑に弾き飛ばさないこと。最後に残る二重音の響きは特に大切。

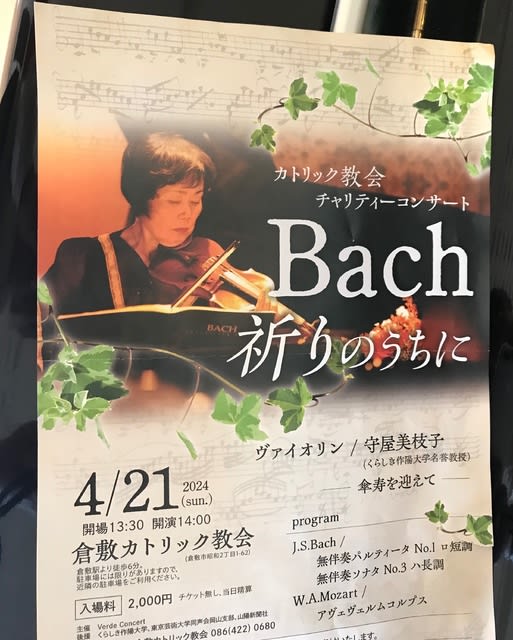

2024/4/21(sun)

久しぶりにバイオリンリサイタルに行ってきました。

傘寿を迎えた守屋美枝子氏による能登半島大地震のチャリティーイベントで教会で行われた。1時間くらいの短いコンサートだったが礼拝堂いっぱいの200名以上の聴衆。普段youtubeやパッケージ音源を聴き慣れているわけだがLIVE独特の臨場感にいろいろと思うところがあった。今日は雨で前半は少し篭り気味の音だったが次第に音が出てくるのがわかる。そしてBACHの演奏は長年音楽に向き合ってきた姿を映し出す。ずっとずっと追い続けていって、いけどもいけどもたどり着かない。そういうものなのだろう。