A.なにがすごいのか?

色彩というものが画家の手でつくり出される絶妙の美になるかどうか、これはただ学習し修練すればできるものではない。じぶんの色彩感覚に自信がない画家は、絵画の別の要素であるかたち、つまり構図とか形態で勝負するか、ひかり・陰翳を強調してさらに遠近法で勝負するか、あるいは技法ではなくなにを描いているか、つまり主題で訴えるか、という方法をとる。明治の日本画で伝統的技法をいったん否定し「洋画カブレ」と揶揄されながら、絶妙な色彩感覚で画期的な作品を続々発表した菱田春草を、高階秀爾氏は美術学校以来の盟友横山大観と並んで、というよりも大観を凌ぐ人として高く評価する。それは色彩の天才というだけでなく、絵画芸術の理論家として言葉で語った人として、でもある。

「春草はかならずしも派手に色彩を使う人ではない。しかし、その色彩感覚の鋭敏さは、まことに驚くべきものがある。「落葉」にしても、決して絢爛多彩な作品ではないが、そこに使われた色彩は、ただの一箇所も誤りのない正確無比なものである。新聞の批評で「平板」だと言われ、春草自ら「距離」を犠牲にしたというこの作品において、樹木の肌が触れればぽろっと落ちそうなほどなまなましい質感を湛えており、何もない地面が遠く樹間に広がって行くように見る者に思わせるのは、ひとえにその色彩配合の妙の故である。それは、単に対象を精密に、ありのまま再現する描写力を持っているだけではなく、それぞれの樹木や葉が、画面の空間のなかでどこに位置するかということをも正確に決定する。私は先ほど、「落葉」には西欧的遠近法はないと言ったが、それは一定の視点から眺められた統一像としての遠近法的表現が見られないということで、画面に「遠近」がないということではない。見る者の位置からの距離によってそれぞれヴァルールが微妙に変化するいわゆる空気遠近法と呼ばれるものは、たしかにこの画面に存在する。おそらくそれが、この作品が「洋画カブレ」と批判された理由であろうし、そしてまた、われわれが今日見てみても、例えば高橋由一の「花魁」に感じるような奇妙な違和感を感じることなしに、素直にその世界に入っていくことのできる理由でもあろう。

春草のその優れた色彩感覚を示す最良の例のひとつは、明治三十三年春の日本絵画協会共進会日本美術院聯合展に出品した縦六尺の大作「菊慈童」であろう。私は昭和三十八年、東横百貨店で行われた春草の生誕九十年記念展ではじめてこの作品に接し、その後昭和四十三年、松坂屋の春草、清輝二人展で五年ぶりに再会したが、いずれの場合に於ても、画面の持つ不思議な奥深さにほとんど眩暈に近い印象を与えられた。この作品に対し、当時の『朝日新聞』の批評は、

「‥‥‥此図に対して先づ第一に不満足に感じたは、景に比して人物が小に過ぎるのであらう。是は山水を幽邃に画かうといふ精神が勝ち過ぎた為に、童子に充分の想を現はす余地が失せたのでもあらうか」

という批判を述べているが、虚心に作品の前に立ってみれば、この批判はおよそあたらないものであることがただちにわかる。たしかに、画面の大きさに比べて童子の姿はきわめて小さく描き出されている。しかし、画面全体をすべて草木山水で隈なく塗りつぶしたこの深山の風景のなかで、白衣の童子の姿は、いやでもわれわれの眼を捉えるように鮮明に浮き上がって見える。しかも、その中央の童子に視線を集中すると、周囲の紅葉、緑葉は幾重にも重なりあって、見る者をつつみこもうとするかのように大きく広がっていくのである。おそらくその時私は、菊の露の滴りを飲んで仙境にはいったという菊慈童に自ら同化してしまっていたに相違ない。とすれば、童子の姿が小さいことは、もはやさして気にはならないこととなる。いやそれどころか、われわれが童子の尺度にまで縮小されることによって、背景の風景は相対的にそれだけ拡大されると言ってもよい。見る者は、菊慈童といっしょに、心ゆくまで仙境に遊ぶことができるのである。

このほとんど神秘的と言ってよい風景の広がりは、もっぱら色彩の配合によって実現されている。ここでも「落葉」の場合と同じように、統一的な視覚像としての遠近法表現はない。紅葉や緑の葉叢は純粋にその色彩表現によって画面の中に一定の場所を占め、その結果として画面には、見る者をもとりこんでしまうような奥深い虚構の空間が生まれて来るのである。遠近法やだまし絵の手法によらず、完全に色彩だけで確固とした空間を生み出す点において、それはセザンヌの晩年の風景と共通するものを持っているとさえ言えるのである。

春草のこのような卓越した色彩感覚は、生まれつきのものであったらしい。春草は、美術学校卒業後、天心の勧めで、大観や弧月らとともに関西地方の古社寺の模写に従事したことがあったが、同じ仕事をいっしょにやっていた溝口禎次郎は、後に当時のことを回想して、次のように語っている。

「菱田君は遍照院(実は無量寿院の誤)の珍海の五髻文殊に従事することになったが、何と言っても古画の模写のことだ、色彩が頗る困難である。一同は競争的に努力したものであるが、見ると、菱田君の写し出す色が如何にも如実で巧妙なのである。緑青とか群青とかの如き岩ももの古色を極めて無造作に出すのである。一同は驚異の目を睜り不思議だと囁き合ったが、それは混和色に何と何を使ふかといふことを見る、それが極めて聡明なのである。一例を言へば、古い色の緑青が今使用している色だと却々思ふやうには出ない。如何にして出さうかと苦心するのであるが、それを彼はただ一つの色を混ぜると、柔らかい何とも言へない緑青が出るのである。それらのことは今日に於ては何でもないことであらうが、当時に於ては推奨するに足ることであつて、要するに鑑識して見分ることが誰よりも巧妙で、謂はば色彩感覚が非常に鋭敏であつたのである。斯うした訳で一同はいたく感心したものである」(前掲回想文より)

大観が想うちに満ちれば筆おのずから動くという態の情熱家であったのに対し、春草がどちらかと言えば冷静な理知的性格の持ち主であったことは、師の天心をはじめとして多くの人の指摘するところであるが、その反面、生まれながらに備えていたこの色彩感覚によって、他の画家たちには真似することのできない豊麗な世界を生み出すことができた。自身偉大な色彩画家であったルノワールが述懐している通り、色彩は理屈で割り切ることのできない何ものかを持っている。もともと春草は、田舎とはいえ知的にも芸術的にもきわめて水準の高い「信濃の小京都」(村松梢風)とも言うべき長野県飯田町の士族の家に生まれ、小さい時から理屈っぽいことの好きな少年であった。四人兄弟の三男であったので三男治と名づけられたが、夭折した長男は別として、兄の為吉が後に東京物理学校の教授となり、弟の唯蔵が工学博士になったことから考えても、菱田家には特に知的なものを好む雰囲気があったのかもしれない。たまたまこの飯田町の小学高等科(今の中学校)の教諭として春草を教えたことのある中村不折の回顧談によると、少年時代の春草は絵はなかなかうまかったが、理屈っぽい人間で教師を困らせるようなことばかり言っていた腕白者であったらしい。そして、不折が、君は絵がうまいから絵をやれと言うと、春草は法律を勉強したいと答えたという。それほどまで理屈っぽいことの好きな春草が、単なる理論家として終らず、画家としてあれほどまで見事な業績を残すことができたのは、何よりもその微妙な色彩感覚の故だと言ってもよいであろう。(なお、序でに言えば、春草が画家を志すようになったのは、明治二十二年、東京美術学校が開設されたことが最も大きな理由で、それまでは特に芸術家になることなど考えていなかったようである。そのため、ちょうどその年東京に出て来た春草は、美術学校の入学試験に備えて、結城正明の門にはいって初めて正式に絵画を学んだ。この点では、大観の場合とよく似ており、ふたりとも美術学校にはいるまでは、いわば絵については素人だったのである。おそらくそれなればこそ、彼らはあれほどまで大胆に新しい道を進むことができたのに相違ない)

先に引用した『時事新報』紙上の「画界漫言」において、春草はいわゆる日本画と洋画の区別を否定して、「日本人の頭で構想し、日本人の手で製作したもの」は、すべて日本画だというきわめて大胆な見解を発表している。この事は、今日の時点から考えれば、むしろ当然だとも言えることなのだが、明治四十三年にこれだけはっきりと言い切ることができるためには、日本画についても洋画についても、よほど深い造詣がなければならない。おそらく、このような発言の背後には、日本画についてはもちろん、洋画についても究めるべきものはこれを究め尽くして自己の芸術の糧としているという春草の自信があったはずである。そして春草芸術には、たしかに洋画ないしは西欧の美学との接触がなければ生まれて来ないような面が、技法においても考え方においても、早くからあったのである。

事実、「画界漫言」における春草のこのような発言は、決して単なるその場の思いつきやはったりではなく、かねがね彼が考えていたことであった。春草は、明治三十六年、大観とともにインドに旅行、いったん帰国した後、翌三十七年には、師天心にしたがってやはり大観といっしょにアメリカにわたり、そのまま明治三十八年にかけて、ドイツ、フランス、イタリアと廻って、実地に西欧の美術に触れて歩いた。帰国後、その欧米旅行の結果確認した彼らの芸術上の信念を、「絵画について」と題するパンフレットのなかではっきり表明したことは、前章においても触れた通りである。そして、この小冊子が、大観、春草の連名になっているものの、その内容から言って、おそらく春草の執筆になるものであろうと考えられることについてもすでに述べた。というのは、このパンフレットは、外遊帰国の挨拶を述べて、あわせてその成果を報告するという体裁になっているが、実は外遊以前から彼らが行なっていたいわゆる朦朧体の試みに理論的根拠を与えようというのが最大の目的であり、そのような理論づけは、まさに春草の得意とするところだったからである。

ところで、この「絵画について」のなかに、後の「画界漫言」の春草の考え方が、すでにはっきりと表明されている。例えば、

「古今人文思潮の趨勢と共に変転進化して究極なきもの、即ち芸術の常道かと存候。唯吾人の筆を執りて絹素に向かふや、大和民族固有の趣味期せずして自ら流露し来る者、是れ即ち日本画にして、材料其の他より差別し来る所の技術の如何に至りては、敢て東西を標識する所以に非ずと存候……」

という一節などは、「画界漫言」の春草の主張そのままと言ってよい。したがって、「絵画について」の冒頭で、

「生等が漫遊上の所見如何とは屡〻遭遇する所の御推問に候へども、其大体は曽て内地に於て考究せしものと大差なく、寧ろ漫遊中の所見に依りて従来の覚悟を確め得たるに過ぎ不申候……」

と言っているのも、外国旅行をする者にしばしばあり勝ちなショーヴィニズムのあらわれではなく、逆に外遊前から彼らが行っていた積極的な西欧美学摂取の方針を「確め得た」ということにほかならない。このように、一見国粋主義、少くとも伝統主義と思われるようなものと、西欧主義と見られるべきものとが、矛盾なく共存しているところが春草芸術、およびその芸術館の大きな特色であって、その点では彼は、大観とともに、師天心の持っていた二面性を見事に受け継いでいると言ってよいのである。

事実、晩年においても、春草は、一方においては、既に引用した「画界漫言」のなかにはっきりと見られるように、

「今日の日本画が尠なくともその残骸を打破し、新時代に適応するものたるべく、どうしても現代の総ての要求を取り入れなくてはならぬ。総ての要求を取り入るゝには自然型式に於ても構想に於ても自然と洋画に接近したものになつて来るのは止むを得ない、また避け得べからざることだと思ふ……」

と、積極的に洋画的なものをも取り入れようとする姿勢を見せながら、他方においては、同じ『時事新報』に発表した「古画の研究」と題する芸術談では、「現代の日本画界に於て古画の研究が殆んど閑却されてゐるのは、否定すべからざる事実で、随つて後進青年画家の教育にまで、その影響を及ぼしつつあるは遺憾の極みである」と言って、古画の研究を強く主張している。天心の場合と同じように、このような春草の二面性のどちらか一方だけを取り出して、彼を「洋画カブレ」と規定したり、伝統主義者と看做したりすることは、春草の果たした歴史的役割りを見失う結果になるであろう。春草にとっては、洋画に「カブレ」ることは、それを「純日本化」するためであり、古画を研究するのは、「将来の日本画」のため、「新らたなる発展余地を見出さん」という目的があればこそなのである。

春草の持つそのような二面性を最も良く示すものは、言うまでもなく明治三十年代に賛否こもごも大いに世の論議を呼んだ朦朧体の試みであろう。それは、春草だけの二面性というよりは、岡倉天心の持っていた二面性、日本美術院の二面性、ひいては日本の近代美術そのものの持っていた二面性のあらわれにほかならないが、鋭敏な感覚と冷徹な理知的精神の持主であった春草は、日本美術院の仲間のなかでは年少であったにもかかわらず、最も中心的な役割りを果たしたのである。

事実、朦朧体の運動は、一言で規定すれば、日本画と洋画、伝統的なものと現代的なもの、古いものと新しいもの、造形的なものと思想的なものを統一しようとする試みであった。それは、洋画の表現法を自由に取り入れた日本画であり、東洋的な主題によって西欧の構想画の理念を実現しようとしたものであった。前章においても既に見たように、朦朧体の試みが同時に歴史画の隆盛と結びついたことは、決して偶然ではなかった。もともと、歴史主題を通して、思想的骨格を持った構想画を創り出すということは、西欧の伝統絵画の根本にある理念である。黒田清輝が、何とかしてそのような構想画の理念を日本に移植しようとしたことは、前にも触れた通りである。実作者であった黒田清輝は、ラファエル・コランとの接触を通じて、西欧の伝統のこの根本理念にいわば手探りで触れて行ったが、それより早く、その理念を考え方として日本にもたらした人は、ひとりならずいたのである。

例えば、明治二十三年四月、第三回内国勧業博覧会が開催された機会に、明治美術会第二回大会の席上で、「日本絵画の未来」と題する講演を行った外山正一は、現代の絵画の問題は表現技法よりも表現内容にあるとして、「今後の画人は思想画を画くべきこと」を主張した。外山正一のこの講演は、論理の粗雑さや、彼自身提案した新しい画題の不適切さの故に、森鷗外から手酷く攻撃されることになるが、しかし、その大筋においては、単に頭で理解しただけのものであるにせよ、西欧の正統な考え方を導入したものであり、現実にその後の日本美術の展開に大きな影響を及ぼしたものである。

ちょうどその同じ当時二十九歳の青年の岡倉覚三は、「第三回内国勧業博覧会審査報告」において、今後発達すべきジャンルは歴史画と浮世絵であるとして、「人心を感動」せしめるような内容を持った構想画の発展を期待している。

明治三十年代の日本画界における歴史画の隆盛は、実はこのような背景の上にもたらされたものなのである。

春草の作品に即して言えば、明治三十年の「拈華微笑」「水鏡」以来、「稲田姫」「雲中放鶴」「菊慈童」「伏姫」「蘇李訣別」、「冉諾二尊」等を経て明治三十五年の「王昭君」の大作にいたるまで、すなわち、朦朧体の試みの最盛期に描かれた作品は、いずれも何らかの意味ではっきりした「内容」を持った作品である。そして、例えば「蘇李訣別」や「王昭君」のように、逆境の悲運に苦しむ人物を描き出した歴史画は、歴史画であると同時に、大観の同じころの作品と同じように、当時の美術院の状況に対するひそかな暗示を秘めたものとも考えられる。

もちろん、大観のように感情家でない春草は、それほど露骨に当代への関心をあらわすことはしないが、しかし、他人におもねることをしなかったために悲劇の人物にならなければならなかった「王昭君」が、春草の艶麗な筆によって描き出されたもうひとつの「屈原」であったことは、ほぼ疑いを容れないところである。はなはだ皮肉なことに、黒田清輝があれほどまで努力して遂にその移植に失敗した西欧の正統な構想画は、姿を変えて日本画の世界にいつの間にか根づいていたとも言えるかもしれないのである。」高階秀爾『日本近代美術史論』講談社文庫、1980年、pp.282-292.

大観と二人で、インドやヨーロッパの美術館をめぐった旅の総括として書かれたパンフレットは、西欧近代美術の礼讃でも否定でもなく、自分たちの力と工夫をもってすれば、日本の画家が世界と互角に勝負できることを確認したと述べる。それを執筆したのはおそらく大観ではなく春草だったのだろう。

B.佐々木マキとつげ義春の新刊

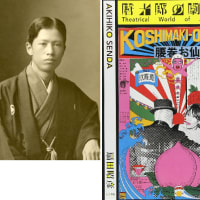

1968年をリアルタイムで生きていた若者も、いまや70歳半ばである。ぼくも、その年に高校を出て大学浪人をやっていた。街頭はヘルメットのデモ隊で騒然とした時代だった。ぼくたちは、手塚治虫に先導された戦後ストーリーマンガを読んで育った第一世代だった。子どもを読者として伸びていったマンガは、1968年には大人になったぼくたちに新たなメッセージを発信するメディアになっていた。なかでも、佐々木マキとつげ義春の作品は、簡単にはわからない、しかも忘れ難い特別な雰囲気を発散させていた。それが半世紀を経て新刊を出してという。まだ読んでいないが、読んでみたい。

「中条省平のマンガ時評 「革命」から半世紀 ブレぬ奇想と虚無

経済史家のウォーラーステインは、1968年を近代世界史の最も重要な年の一つとしています。1968年には、フランスの五月革命など、世界的に学生運動が巻きおこり、アメリカの覇権に反対すると同時に、ソ連社会主義の欺瞞も拒否しました。その結果、フランス革命以来の中道リベラリズムの優位が覆され、近代の世界システムが不安定化したのです。言い換えれば、ポストモダンの始まりです。

この年、世界文化も大きく変化しました。欧米ではロック革命というべき事態が起こり、若者の世界観の変化を鮮烈に告げました。日本でこうした文化的変革があったのは、マンガの世界においてです。雑誌「ガロ」につげ義春の「ねじ式」や佐々木マキの「うみべのまち」が載った1968年は、日本マンガ革命の年といえるでしょう。

あれから半世紀以上経って、いま佐々木マキの新作とつげ義春の新刊が書店に並んでいます。彼らはどこに着いたのでしょうか?

佐々木マキの短編集『ゆめみるナッティー・ナンバーズ』は、「実験マンガ」としては40年ぶりの新作です。筆致が丸みを帯び、空白感が増したことを除けば、あの奇想の爆発というべき自由奔放な幻覚的世界はほとんど変わっていません。こんな奇妙奇天烈なマンガが描けるのは、全世界でも唯一無二、佐々木マキだけです。

村上春樹は佐々木マキのスタイルの本質を、映画のゴダールと同じく、「解体」だと語りました。佐々木マキは1968年の学生運動と同様すべてを疑ってかかり、その解体の後に残ったものだけをマンガにしたのです。だから、今日まで、まったくブレずに創造活動を持続できたわけです。

一方、つげ義春の新刊『つげ義春が語る 旅と隠遁』は、マンガではなく、この半世紀近くの談話と対談の集成です。つげ義春はこの37年間マンガを発表していません。何をしていたかといえば、新刊のタイトルが示すように旅と隠遁です。この本で終始語られるのは、旅と隠遁のなかで自分を消し、蒸発してしまいたいという望みです。西行や芭蕉に連なる日本的虚無への同化。それがつげ義春のマンガの深い動機です。となると、マンガを描かないことがつげマンガの目指すところにもなります。その意味で、37年間の沈黙に、やはりブレはないのです。 (学習院大学教授)」朝日新聞2024年5月11日夕刊2面。

色彩というものが画家の手でつくり出される絶妙の美になるかどうか、これはただ学習し修練すればできるものではない。じぶんの色彩感覚に自信がない画家は、絵画の別の要素であるかたち、つまり構図とか形態で勝負するか、ひかり・陰翳を強調してさらに遠近法で勝負するか、あるいは技法ではなくなにを描いているか、つまり主題で訴えるか、という方法をとる。明治の日本画で伝統的技法をいったん否定し「洋画カブレ」と揶揄されながら、絶妙な色彩感覚で画期的な作品を続々発表した菱田春草を、高階秀爾氏は美術学校以来の盟友横山大観と並んで、というよりも大観を凌ぐ人として高く評価する。それは色彩の天才というだけでなく、絵画芸術の理論家として言葉で語った人として、でもある。

「春草はかならずしも派手に色彩を使う人ではない。しかし、その色彩感覚の鋭敏さは、まことに驚くべきものがある。「落葉」にしても、決して絢爛多彩な作品ではないが、そこに使われた色彩は、ただの一箇所も誤りのない正確無比なものである。新聞の批評で「平板」だと言われ、春草自ら「距離」を犠牲にしたというこの作品において、樹木の肌が触れればぽろっと落ちそうなほどなまなましい質感を湛えており、何もない地面が遠く樹間に広がって行くように見る者に思わせるのは、ひとえにその色彩配合の妙の故である。それは、単に対象を精密に、ありのまま再現する描写力を持っているだけではなく、それぞれの樹木や葉が、画面の空間のなかでどこに位置するかということをも正確に決定する。私は先ほど、「落葉」には西欧的遠近法はないと言ったが、それは一定の視点から眺められた統一像としての遠近法的表現が見られないということで、画面に「遠近」がないということではない。見る者の位置からの距離によってそれぞれヴァルールが微妙に変化するいわゆる空気遠近法と呼ばれるものは、たしかにこの画面に存在する。おそらくそれが、この作品が「洋画カブレ」と批判された理由であろうし、そしてまた、われわれが今日見てみても、例えば高橋由一の「花魁」に感じるような奇妙な違和感を感じることなしに、素直にその世界に入っていくことのできる理由でもあろう。

春草のその優れた色彩感覚を示す最良の例のひとつは、明治三十三年春の日本絵画協会共進会日本美術院聯合展に出品した縦六尺の大作「菊慈童」であろう。私は昭和三十八年、東横百貨店で行われた春草の生誕九十年記念展ではじめてこの作品に接し、その後昭和四十三年、松坂屋の春草、清輝二人展で五年ぶりに再会したが、いずれの場合に於ても、画面の持つ不思議な奥深さにほとんど眩暈に近い印象を与えられた。この作品に対し、当時の『朝日新聞』の批評は、

「‥‥‥此図に対して先づ第一に不満足に感じたは、景に比して人物が小に過ぎるのであらう。是は山水を幽邃に画かうといふ精神が勝ち過ぎた為に、童子に充分の想を現はす余地が失せたのでもあらうか」

という批判を述べているが、虚心に作品の前に立ってみれば、この批判はおよそあたらないものであることがただちにわかる。たしかに、画面の大きさに比べて童子の姿はきわめて小さく描き出されている。しかし、画面全体をすべて草木山水で隈なく塗りつぶしたこの深山の風景のなかで、白衣の童子の姿は、いやでもわれわれの眼を捉えるように鮮明に浮き上がって見える。しかも、その中央の童子に視線を集中すると、周囲の紅葉、緑葉は幾重にも重なりあって、見る者をつつみこもうとするかのように大きく広がっていくのである。おそらくその時私は、菊の露の滴りを飲んで仙境にはいったという菊慈童に自ら同化してしまっていたに相違ない。とすれば、童子の姿が小さいことは、もはやさして気にはならないこととなる。いやそれどころか、われわれが童子の尺度にまで縮小されることによって、背景の風景は相対的にそれだけ拡大されると言ってもよい。見る者は、菊慈童といっしょに、心ゆくまで仙境に遊ぶことができるのである。

このほとんど神秘的と言ってよい風景の広がりは、もっぱら色彩の配合によって実現されている。ここでも「落葉」の場合と同じように、統一的な視覚像としての遠近法表現はない。紅葉や緑の葉叢は純粋にその色彩表現によって画面の中に一定の場所を占め、その結果として画面には、見る者をもとりこんでしまうような奥深い虚構の空間が生まれて来るのである。遠近法やだまし絵の手法によらず、完全に色彩だけで確固とした空間を生み出す点において、それはセザンヌの晩年の風景と共通するものを持っているとさえ言えるのである。

春草のこのような卓越した色彩感覚は、生まれつきのものであったらしい。春草は、美術学校卒業後、天心の勧めで、大観や弧月らとともに関西地方の古社寺の模写に従事したことがあったが、同じ仕事をいっしょにやっていた溝口禎次郎は、後に当時のことを回想して、次のように語っている。

「菱田君は遍照院(実は無量寿院の誤)の珍海の五髻文殊に従事することになったが、何と言っても古画の模写のことだ、色彩が頗る困難である。一同は競争的に努力したものであるが、見ると、菱田君の写し出す色が如何にも如実で巧妙なのである。緑青とか群青とかの如き岩ももの古色を極めて無造作に出すのである。一同は驚異の目を睜り不思議だと囁き合ったが、それは混和色に何と何を使ふかといふことを見る、それが極めて聡明なのである。一例を言へば、古い色の緑青が今使用している色だと却々思ふやうには出ない。如何にして出さうかと苦心するのであるが、それを彼はただ一つの色を混ぜると、柔らかい何とも言へない緑青が出るのである。それらのことは今日に於ては何でもないことであらうが、当時に於ては推奨するに足ることであつて、要するに鑑識して見分ることが誰よりも巧妙で、謂はば色彩感覚が非常に鋭敏であつたのである。斯うした訳で一同はいたく感心したものである」(前掲回想文より)

大観が想うちに満ちれば筆おのずから動くという態の情熱家であったのに対し、春草がどちらかと言えば冷静な理知的性格の持ち主であったことは、師の天心をはじめとして多くの人の指摘するところであるが、その反面、生まれながらに備えていたこの色彩感覚によって、他の画家たちには真似することのできない豊麗な世界を生み出すことができた。自身偉大な色彩画家であったルノワールが述懐している通り、色彩は理屈で割り切ることのできない何ものかを持っている。もともと春草は、田舎とはいえ知的にも芸術的にもきわめて水準の高い「信濃の小京都」(村松梢風)とも言うべき長野県飯田町の士族の家に生まれ、小さい時から理屈っぽいことの好きな少年であった。四人兄弟の三男であったので三男治と名づけられたが、夭折した長男は別として、兄の為吉が後に東京物理学校の教授となり、弟の唯蔵が工学博士になったことから考えても、菱田家には特に知的なものを好む雰囲気があったのかもしれない。たまたまこの飯田町の小学高等科(今の中学校)の教諭として春草を教えたことのある中村不折の回顧談によると、少年時代の春草は絵はなかなかうまかったが、理屈っぽい人間で教師を困らせるようなことばかり言っていた腕白者であったらしい。そして、不折が、君は絵がうまいから絵をやれと言うと、春草は法律を勉強したいと答えたという。それほどまで理屈っぽいことの好きな春草が、単なる理論家として終らず、画家としてあれほどまで見事な業績を残すことができたのは、何よりもその微妙な色彩感覚の故だと言ってもよいであろう。(なお、序でに言えば、春草が画家を志すようになったのは、明治二十二年、東京美術学校が開設されたことが最も大きな理由で、それまでは特に芸術家になることなど考えていなかったようである。そのため、ちょうどその年東京に出て来た春草は、美術学校の入学試験に備えて、結城正明の門にはいって初めて正式に絵画を学んだ。この点では、大観の場合とよく似ており、ふたりとも美術学校にはいるまでは、いわば絵については素人だったのである。おそらくそれなればこそ、彼らはあれほどまで大胆に新しい道を進むことができたのに相違ない)

先に引用した『時事新報』紙上の「画界漫言」において、春草はいわゆる日本画と洋画の区別を否定して、「日本人の頭で構想し、日本人の手で製作したもの」は、すべて日本画だというきわめて大胆な見解を発表している。この事は、今日の時点から考えれば、むしろ当然だとも言えることなのだが、明治四十三年にこれだけはっきりと言い切ることができるためには、日本画についても洋画についても、よほど深い造詣がなければならない。おそらく、このような発言の背後には、日本画についてはもちろん、洋画についても究めるべきものはこれを究め尽くして自己の芸術の糧としているという春草の自信があったはずである。そして春草芸術には、たしかに洋画ないしは西欧の美学との接触がなければ生まれて来ないような面が、技法においても考え方においても、早くからあったのである。

事実、「画界漫言」における春草のこのような発言は、決して単なるその場の思いつきやはったりではなく、かねがね彼が考えていたことであった。春草は、明治三十六年、大観とともにインドに旅行、いったん帰国した後、翌三十七年には、師天心にしたがってやはり大観といっしょにアメリカにわたり、そのまま明治三十八年にかけて、ドイツ、フランス、イタリアと廻って、実地に西欧の美術に触れて歩いた。帰国後、その欧米旅行の結果確認した彼らの芸術上の信念を、「絵画について」と題するパンフレットのなかではっきり表明したことは、前章においても触れた通りである。そして、この小冊子が、大観、春草の連名になっているものの、その内容から言って、おそらく春草の執筆になるものであろうと考えられることについてもすでに述べた。というのは、このパンフレットは、外遊帰国の挨拶を述べて、あわせてその成果を報告するという体裁になっているが、実は外遊以前から彼らが行なっていたいわゆる朦朧体の試みに理論的根拠を与えようというのが最大の目的であり、そのような理論づけは、まさに春草の得意とするところだったからである。

ところで、この「絵画について」のなかに、後の「画界漫言」の春草の考え方が、すでにはっきりと表明されている。例えば、

「古今人文思潮の趨勢と共に変転進化して究極なきもの、即ち芸術の常道かと存候。唯吾人の筆を執りて絹素に向かふや、大和民族固有の趣味期せずして自ら流露し来る者、是れ即ち日本画にして、材料其の他より差別し来る所の技術の如何に至りては、敢て東西を標識する所以に非ずと存候……」

という一節などは、「画界漫言」の春草の主張そのままと言ってよい。したがって、「絵画について」の冒頭で、

「生等が漫遊上の所見如何とは屡〻遭遇する所の御推問に候へども、其大体は曽て内地に於て考究せしものと大差なく、寧ろ漫遊中の所見に依りて従来の覚悟を確め得たるに過ぎ不申候……」

と言っているのも、外国旅行をする者にしばしばあり勝ちなショーヴィニズムのあらわれではなく、逆に外遊前から彼らが行っていた積極的な西欧美学摂取の方針を「確め得た」ということにほかならない。このように、一見国粋主義、少くとも伝統主義と思われるようなものと、西欧主義と見られるべきものとが、矛盾なく共存しているところが春草芸術、およびその芸術館の大きな特色であって、その点では彼は、大観とともに、師天心の持っていた二面性を見事に受け継いでいると言ってよいのである。

事実、晩年においても、春草は、一方においては、既に引用した「画界漫言」のなかにはっきりと見られるように、

「今日の日本画が尠なくともその残骸を打破し、新時代に適応するものたるべく、どうしても現代の総ての要求を取り入れなくてはならぬ。総ての要求を取り入るゝには自然型式に於ても構想に於ても自然と洋画に接近したものになつて来るのは止むを得ない、また避け得べからざることだと思ふ……」

と、積極的に洋画的なものをも取り入れようとする姿勢を見せながら、他方においては、同じ『時事新報』に発表した「古画の研究」と題する芸術談では、「現代の日本画界に於て古画の研究が殆んど閑却されてゐるのは、否定すべからざる事実で、随つて後進青年画家の教育にまで、その影響を及ぼしつつあるは遺憾の極みである」と言って、古画の研究を強く主張している。天心の場合と同じように、このような春草の二面性のどちらか一方だけを取り出して、彼を「洋画カブレ」と規定したり、伝統主義者と看做したりすることは、春草の果たした歴史的役割りを見失う結果になるであろう。春草にとっては、洋画に「カブレ」ることは、それを「純日本化」するためであり、古画を研究するのは、「将来の日本画」のため、「新らたなる発展余地を見出さん」という目的があればこそなのである。

春草の持つそのような二面性を最も良く示すものは、言うまでもなく明治三十年代に賛否こもごも大いに世の論議を呼んだ朦朧体の試みであろう。それは、春草だけの二面性というよりは、岡倉天心の持っていた二面性、日本美術院の二面性、ひいては日本の近代美術そのものの持っていた二面性のあらわれにほかならないが、鋭敏な感覚と冷徹な理知的精神の持主であった春草は、日本美術院の仲間のなかでは年少であったにもかかわらず、最も中心的な役割りを果たしたのである。

事実、朦朧体の運動は、一言で規定すれば、日本画と洋画、伝統的なものと現代的なもの、古いものと新しいもの、造形的なものと思想的なものを統一しようとする試みであった。それは、洋画の表現法を自由に取り入れた日本画であり、東洋的な主題によって西欧の構想画の理念を実現しようとしたものであった。前章においても既に見たように、朦朧体の試みが同時に歴史画の隆盛と結びついたことは、決して偶然ではなかった。もともと、歴史主題を通して、思想的骨格を持った構想画を創り出すということは、西欧の伝統絵画の根本にある理念である。黒田清輝が、何とかしてそのような構想画の理念を日本に移植しようとしたことは、前にも触れた通りである。実作者であった黒田清輝は、ラファエル・コランとの接触を通じて、西欧の伝統のこの根本理念にいわば手探りで触れて行ったが、それより早く、その理念を考え方として日本にもたらした人は、ひとりならずいたのである。

例えば、明治二十三年四月、第三回内国勧業博覧会が開催された機会に、明治美術会第二回大会の席上で、「日本絵画の未来」と題する講演を行った外山正一は、現代の絵画の問題は表現技法よりも表現内容にあるとして、「今後の画人は思想画を画くべきこと」を主張した。外山正一のこの講演は、論理の粗雑さや、彼自身提案した新しい画題の不適切さの故に、森鷗外から手酷く攻撃されることになるが、しかし、その大筋においては、単に頭で理解しただけのものであるにせよ、西欧の正統な考え方を導入したものであり、現実にその後の日本美術の展開に大きな影響を及ぼしたものである。

ちょうどその同じ当時二十九歳の青年の岡倉覚三は、「第三回内国勧業博覧会審査報告」において、今後発達すべきジャンルは歴史画と浮世絵であるとして、「人心を感動」せしめるような内容を持った構想画の発展を期待している。

明治三十年代の日本画界における歴史画の隆盛は、実はこのような背景の上にもたらされたものなのである。

春草の作品に即して言えば、明治三十年の「拈華微笑」「水鏡」以来、「稲田姫」「雲中放鶴」「菊慈童」「伏姫」「蘇李訣別」、「冉諾二尊」等を経て明治三十五年の「王昭君」の大作にいたるまで、すなわち、朦朧体の試みの最盛期に描かれた作品は、いずれも何らかの意味ではっきりした「内容」を持った作品である。そして、例えば「蘇李訣別」や「王昭君」のように、逆境の悲運に苦しむ人物を描き出した歴史画は、歴史画であると同時に、大観の同じころの作品と同じように、当時の美術院の状況に対するひそかな暗示を秘めたものとも考えられる。

もちろん、大観のように感情家でない春草は、それほど露骨に当代への関心をあらわすことはしないが、しかし、他人におもねることをしなかったために悲劇の人物にならなければならなかった「王昭君」が、春草の艶麗な筆によって描き出されたもうひとつの「屈原」であったことは、ほぼ疑いを容れないところである。はなはだ皮肉なことに、黒田清輝があれほどまで努力して遂にその移植に失敗した西欧の正統な構想画は、姿を変えて日本画の世界にいつの間にか根づいていたとも言えるかもしれないのである。」高階秀爾『日本近代美術史論』講談社文庫、1980年、pp.282-292.

大観と二人で、インドやヨーロッパの美術館をめぐった旅の総括として書かれたパンフレットは、西欧近代美術の礼讃でも否定でもなく、自分たちの力と工夫をもってすれば、日本の画家が世界と互角に勝負できることを確認したと述べる。それを執筆したのはおそらく大観ではなく春草だったのだろう。

B.佐々木マキとつげ義春の新刊

1968年をリアルタイムで生きていた若者も、いまや70歳半ばである。ぼくも、その年に高校を出て大学浪人をやっていた。街頭はヘルメットのデモ隊で騒然とした時代だった。ぼくたちは、手塚治虫に先導された戦後ストーリーマンガを読んで育った第一世代だった。子どもを読者として伸びていったマンガは、1968年には大人になったぼくたちに新たなメッセージを発信するメディアになっていた。なかでも、佐々木マキとつげ義春の作品は、簡単にはわからない、しかも忘れ難い特別な雰囲気を発散させていた。それが半世紀を経て新刊を出してという。まだ読んでいないが、読んでみたい。

「中条省平のマンガ時評 「革命」から半世紀 ブレぬ奇想と虚無

経済史家のウォーラーステインは、1968年を近代世界史の最も重要な年の一つとしています。1968年には、フランスの五月革命など、世界的に学生運動が巻きおこり、アメリカの覇権に反対すると同時に、ソ連社会主義の欺瞞も拒否しました。その結果、フランス革命以来の中道リベラリズムの優位が覆され、近代の世界システムが不安定化したのです。言い換えれば、ポストモダンの始まりです。

この年、世界文化も大きく変化しました。欧米ではロック革命というべき事態が起こり、若者の世界観の変化を鮮烈に告げました。日本でこうした文化的変革があったのは、マンガの世界においてです。雑誌「ガロ」につげ義春の「ねじ式」や佐々木マキの「うみべのまち」が載った1968年は、日本マンガ革命の年といえるでしょう。

あれから半世紀以上経って、いま佐々木マキの新作とつげ義春の新刊が書店に並んでいます。彼らはどこに着いたのでしょうか?

佐々木マキの短編集『ゆめみるナッティー・ナンバーズ』は、「実験マンガ」としては40年ぶりの新作です。筆致が丸みを帯び、空白感が増したことを除けば、あの奇想の爆発というべき自由奔放な幻覚的世界はほとんど変わっていません。こんな奇妙奇天烈なマンガが描けるのは、全世界でも唯一無二、佐々木マキだけです。

村上春樹は佐々木マキのスタイルの本質を、映画のゴダールと同じく、「解体」だと語りました。佐々木マキは1968年の学生運動と同様すべてを疑ってかかり、その解体の後に残ったものだけをマンガにしたのです。だから、今日まで、まったくブレずに創造活動を持続できたわけです。

一方、つげ義春の新刊『つげ義春が語る 旅と隠遁』は、マンガではなく、この半世紀近くの談話と対談の集成です。つげ義春はこの37年間マンガを発表していません。何をしていたかといえば、新刊のタイトルが示すように旅と隠遁です。この本で終始語られるのは、旅と隠遁のなかで自分を消し、蒸発してしまいたいという望みです。西行や芭蕉に連なる日本的虚無への同化。それがつげ義春のマンガの深い動機です。となると、マンガを描かないことがつげマンガの目指すところにもなります。その意味で、37年間の沈黙に、やはりブレはないのです。 (学習院大学教授)」朝日新聞2024年5月11日夕刊2面。