A.「聖母子」像のドストエフスキー的読み

「三角関係」のドラマというのは、古今の演劇・小説・映画(マンガ・アニメもあるけれど)における普遍的な構造を成り立たせる要素だった。まず愛する男女のペアが登場し、これに絡む第三の人物が介入する。当然のように波瀾が波乱を呼び、クライマックスは愛の破綻か死。しかし、三角関係のドラマはいやというほど作られて、たいがいの物語のパターンはやりつくされてしまったともいえる。でも、ドストエフスキーほどの作家になると、そんな月並みな恋愛小説など書くはずもない。

『白痴』を三角関係の恋愛小説として読むことは可能だが、ムイシキンとナスターシャとロゴージンというそれぞれに特異な人物の愛の葛藤は、ねじまがってからみあって複雑にできていて、しかも最後にくるヒロインの死までどこか謎なのである。亀山郁夫の解釈も、これまたねじまがって複雑だが、なるほどと思わせるものはたしかにある。

「(『白痴』の)本来のプロットに即していうなら、花嫁を奪いとられたムイシキンこそ「寝取られ亭主」の役割にふさわしいではないか。ところが、意識のうえでは、ロゴージンのほうが、つねにその役割を背負わなくてはならなかった。たしかにこれは、男性の心理としてけっして納得のいかない話しではない。しかし、ロゴージンは、十字架の交換によって兄弟の契りを結んだ相手を殺すことはできなかった。彼が、ホルバインの「死せるキリスト」の絵を好きだといったのは、その絵にこそひそやかな願望の実現を見ることができたからである。だが、『群盗』の例ではないが、兄弟殺しこそは、「神も恐れる」最大の罪であり、あえてその罪を犯すだけの勇気はなかった。

形而上的嫉妬――象徴と現実のあいだ

このように「物語層」では、濃密な恋愛小説(あるいはストーカー小説)として読めるものが、「象徴層」では、三者とも性を介さない、純粋に精神レベルでの恋愛小説となる。しかしこの「象徴層」には、さらに一段高いレベルでの物語が存在する。

ドストエフスキーはこの『白痴』を三度目のヨーロッパ放浪中に書きあげたが、その間、各地の美術館で数多くの美術品に接している。彼が関心をもったのは主として近代絵画とくに聖母像や聖母子像だった。なかでもとくに『白痴』の執筆に影響を与えたのが、イタリア・ルネサンス期の画家ラファエロの作品で、天井でイエスを抱く聖母を描いた『サンシストの聖母』や、聖母子と幼い洗礼者ヨハネを描いた『まひわの聖母』だった。このふたつの絵が、「象徴層」での『白痴』の謎を解き明かすとみることができるのである。

結論から先に言うと、聖母ナスターシャとキリスト公爵ムイシキンとの間にイメージされていたのは、ふつうの男女関係ではなく、ラファエロの絵に垣間見える聖母子の関係である。ロゴージンは、二人の切っても切れない聖母子の愛を前に、宿命的ともいえる疎外感をもち、挫折を覚えた。この挫折をのり越えるには、性による侵犯しかなかった。

『まひわの聖母』を見ると、仲むつまじい聖母子にまひわ(鳥)を差し出す洗礼者ヨハネは、あたかも聖母子を引き裂こうとするかに見える。この絵に限らず洗礼者ヨハネは縮れ毛で描かれることが多いが、ロゴージンもまた縮れ毛である。ドストエフスキーは、長い年月にわたって描きつがれてきた、聖母とキリストと洗礼者ヨハネの図を、このような恐ろしいリアリティによって見つめつづけていたのだ。それは、まさにドストエフスキーの「妄想」の世界での出来事だった。

それでは、なぜ母(ナスターシャ)と子(ムイシキン)との関係が、ロゴージンにとってそれほどまで絶望的な嫉妬を呼び起こしたのだろうか。

わたしはこう空想する。

もしかすると、ロゴージンは、去勢派の一家の生まれである自分の出生をうたがい、だれの子として生まれたのかを知らずにいたのではないか、と。

この謎を解くには、もう一度、ロゴージンのみならず、ナスターシャ、ムイシキンもふくむ親子関係を根本から洗い直さなくてはならない。」亀山郁夫『ドストエフスキー 謎とちから』文春新書、2007、pp.155-157.

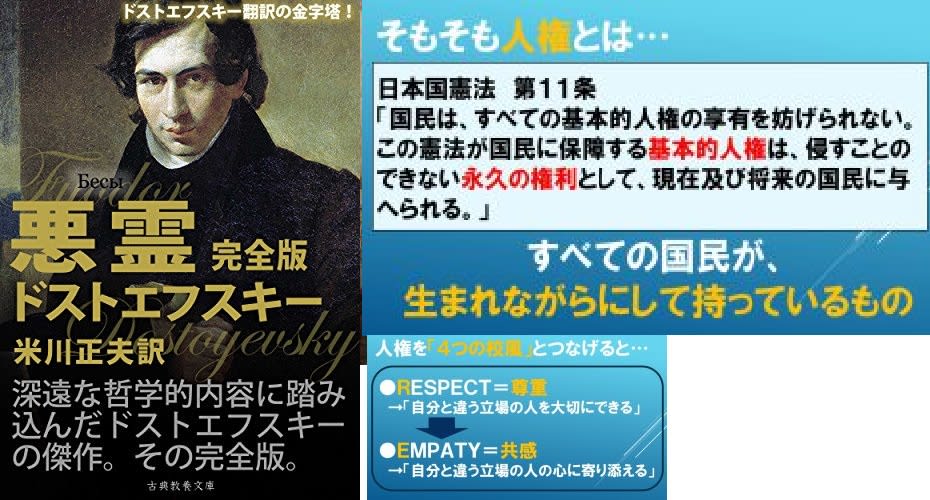

『白痴』に続く長編『悪霊』は、無垢な聖者としてのムイシュキン公爵とは正反対の主人公、悪の権化としてのスタヴローギンを登場させて、皇帝権力を転覆させようとする革命結社の内部抗争、という醜悪な政治の闇を描く。1970年当時の日本で、警官隊と銃撃戦を演じ、リンチ殺人が明らかになった連合赤軍事件が世間を騒がせたとき、『悪霊』にふれて政治と暴力の病理を論じる言説が、ひとしきりジャーナリズムに登場していたことを、ぼくも覚えている。『悪霊』はいかなる小説か?

「ドストエフスキーは『悪霊』で、革命家たちを『聖書』(ルカの福音書8-33)の「悪霊どもはその人から出て、豚の中に入った。すると、豚の群れは崖を下って湖になだれ込み、おぼれ死んだ」に重ねて描いている。このイメージは、革命家たちに対してというより、「観念にとりつかれた人間の悲劇」に向けられている。豚にとりついた「悪霊」とは、「観念」のことである。「悪霊」に出てくる革命家たちの思想は、「万人の平等を築くためには人を殺すことが許される」という、最終的に「皇帝殺し」へとつながる「観念」に礎を置き、「自分たちは大衆の権利を踏みにじることができる」という結論に達している。この「悪霊=観念」がもっとも積極的に、純粋なかたちで現れるのが、絶対的な「善」を前提として行われる殺人なのである。それはラスコーリニコフの「ナポレオン主義」にしても同じことである。

「反革命」の内実

『悪霊』はわたしにとってもっとも思い出深い小説であり、ドストエフスキーに対するわたしのイメージを決定した小説でもある。ドストエフスキーについて何かを語ろうとするわたしのイメージはすべてこの『悪霊』で得た根源的な感覚から来ていて、本書における作家像の基本もこの作品を起点としている。

『悪霊』に出合ったのは、1970年の、学園闘争の頂点に当たる年だった。むろん、その時のわたしにも、革命結社の力学に対する関心はなくはなかったし、連合赤軍事件の内ゲバを耳にし、『悪霊』の持つ予言的なテーマ性にも気づいてはいた。

だが、ソ連が崩壊し、社会主義の夢も、「革命」の理想もすでに潰えたといえる21世紀において、『悪霊』のテーマはもうそこにはない。むしろ、いささか古くさいと思われるかもしれない「神と人間をめぐる問題」としてこの小説を捉えなおすべき時代が来たとわたしは考えている。逆にわたしたちは、神の問題にじかに触れることができると感じられるほど追いつめられた時代に生きているということなのかもしれない。

『悪霊』は、1869年にモスクワで起きたある内ゲバ殺人事件(ネチャーエフ事件)に基づいている。当時ドイツ・ドレスデンにいて、妻の弟からこの事件の内実を詳しく知らされたドストエフスキーは、それまで社会主義や革命運動に対して抱いてきた不満や鬱憤を、小説それ自体がどれほどの歪みをはらむことになろうと吐き出してみせるとの意気込みで執筆に向かったとされる。

わたしは、こうした「伝説」を字義通りには信じないことにしている。どことなく誇張の匂いがするのだ。小説の構想を人に伝えるときにさえ、たえず皇帝権力の耳を意識していたドストエフスキーのことである。もしかするとそこには、作家お得意の「二枚舌」が隠されていたのではないか。

つまり、ネチャーエフ事件のニュースに接する前から、彼にはすでに革命運動が抱える悲劇性をその総体において描き出してみようという心づもりがあった。非難する、しないはともかくとして…。

おまけに、革命運動をカリカチュア的に描くだけでは、つまり「物語層」だけを書くとすれば、いちじるしく平板な小説となる危険性がある。ましてや、「象徴層」でのダイナミックな問題設定を真骨頂とするドストエフスキーにとってそれだけで小説は書けない。やはり、小説のどこかに、作品全体のエネルギーを吸引する「中心」の人物をすえ、その人物に基づいて物語全体を構造化していく必要があった。

みずからの作家生命をかけて『悪霊』を書いていく中で、彼いわく「自分の心のなかからつかみ出した」かのように、スタヴローギン像が浮かび上がってくる。「自分の心のなかからつかみ出した」という表現は複雑なニュアンスをはらんでいる。作家自身の魂のうちに、スタヴローギンが潜んでいたというよりも、むしろ、みずからの過去の記憶から取り出してきたと読み替えたほうが正しいだろう。悲しいながら、スタヴローギンが「告白」を書きつけたもっともいまわしい部分には、作家自身の体験がまぎれもなく息づいていた。

主人公スタヴローギンは、知力、美貌、腕力という三つの力を備えた、神の似姿にも等しい存在であって、実際のドストエフスキーとは似ても似つかない人物である。しかし、スタヴローギンはけっして、いわゆる「神がかり」ではなかった。いや「神がかり」の対極にあって、みずからの霊的な力をかけらほども経験することができない。むしろ、作家はこのスタヴローギンに、みずからの魂の記憶をすべて注ぎ込み、これまで経験し、記憶してきたなかで、もっとも「悪」と考える根源にひそむ何かを描き出そうとつとめていた。

前作『白痴』が「最も美しい人間」を描こうという試みであったのに対して、『悪霊』は、それとは逆に「もっとも醜い人間」を描こうとする試みであったとわたしは思う。しかしたとえ「もっとも醜い人間」であろうと、ドストエフスキーはさまざまな愛惜を込めて、この人物を造形しようと心がけていた。

小説のモデルとなった「ネチャーエフ事件」は、モスクワ農業大学のイワーノフという一学生が、革命結社からの離脱を表明したがために、密告を恐れる仲間うちから殺され、農業大学の構内にある池に沈め込まれた事件である。

この事件を小説の中でなぞりつつ、スタヴローギンという悲劇的な人物を物語の内部に織り込もうとしたドストエフスキーは、『罪と罰』で提示し、最後の『カラマーゾフの兄弟』でアリョーシャが投げかけた「だれそれは生きる資格があって、だれそれは生きる資格がないということを自分以外の人間について決める権利があるか」という問いをここでも発してみせた。いや、これこそ『悪霊』がわたしたちに突きつける最大の問いなのだ。目的は手段を正当化するのかという……。そしてその「目的」を実現する手段の一つである「そそのかし」というモチーフが誕生した。スタブローギンばかりではない革命運動を推進するピョートル・ヴェルホヴェンスキーに、彼は、神の座にとってかわろうとする人間の卑しさを見る。いや、卑しい人間の傲慢さを見てとる。それゆえ、『悪霊』には、ありとあらゆるところに「そそのかし」のモチーフがちりばめられることとなった。

オウム真理教事件でもそうだが、カッコ付きの「理想」や「善」の実現のため、「死」を前提とした暴力的な手段を行使する際、いやおうなく「命じる者」と「命じられる者」という立場が生まれてくる。

これもまた、「模倣の欲望」の関係性をおのずからあ形づくる。すなわちなにかを願望し、欲望し、得ることを実現する手段として、「権威の上位にある者」と「権威の下位にある者」の関係が『悪霊』でも描かれるのである。「権威の上位にある者」は「権威の下位にある者」に対して、なんらかの「目的」を得る手段として「そそのかし」を行使する。(オウム真理教でいえば「ポア=殺人」)。他方、「めいじられる者」は、「命じる者」の欲望にどこまでも従順であろうとして、この「そそのかし」をみずからの主体的行為として意味づける。これがドストエフスキーが考える革命結社の組織論であり、力学だった。

ピョートル以下の革命結社の悲惨な末路を描く小説に、スタヴローギンの登場が不可欠だった理由は、まさにこの「そそのかす」という精神性に対する作者の注意深いまなざしがあったからにほかならない。つまり、人間全般に対するスタヴローギンの無関心は、個々の人間に対する革命結社のメンバーたちの恐るべき想像力の欠如を集約し、象徴するものということができるのだ。

では、生命への無関心はどこから来るのか。

スタヴローギンにおいては無関心が、ニヒリズムになり、感情の摩滅とでもいうべきロマンティックなヒーロー像の延長にあるとするなら(ロシアには、ニヒリズムに侵された「余計者」と一般に呼ばれる高等遊民のテーマが脈々と流れる)、革命家たちのそれは、いわば観念という名の狂気から生じる無関心である。観念が、狂気が、生命を愛するという根源的な感覚を目隠しにしてしまう。そして目隠しされた人間は、いつのまにか無慈悲な神のごとき不気味な表情をたたえはじめる。スタヴローギンが、革命家たちにとってカリスマ的な存在たりえるとすれば、それは、彼が、究極において革命が行き着く先の精神性を先取りしているからにほかならない。必要なのは、無慈悲に人を、生命を、裁くことのできる人間なのだ。またしても「だれに生きる権利があり、だれに生きる権利がないか」のくり返しである。」亀山郁夫『ドストエフスキー 謎とちから』文春新書、2007、pp.168-174.

観念が狂気に転化し、それが集団のなかで政治にもちこまれると、醜悪な暴力になる。そのような例は、ロシアでもフランスでもドイツでも、そして日本でも19世紀以来ずっと繰り返された。その意味でも『悪霊』は、現代に生きるすぐれた文学であり続ける。

B.「人権」を嫌う人たちの貧しさ

日本国憲法がうたう基本的価値のなかで、政権を担う保守政党の政治家たちがいちばん嫌っているらしいのは「人権」、そして「平等」だと思う。これに結びつく女性・障害者・少数者・外国人の権利という問題にも冷淡な目を向ける。逆に彼らが好むのは、「競争」「成長」「開発」「勝利」という言葉である。彼らが考える教育の目標は、「人権」ではなく「競争に勝ち抜く」根性である。したがって、学校の教師も「人権」など、どうやって教えたらいいかもわからない。この再生産、いや悪循環が日本の将来にどんな暗い影を落とすか、考えなければなるまい、というおはなし。

「時代を読む:「人権」再考 法政大学名誉教授・前総長 田中 優子

「人権」についてうまく教えられない教員がいると聞いた。むべなるかな。人権とは単なる言葉ではない。「その背後にある人間の命を感じ取れなければ、人に伝えることはできない。しかしそれを伝えられないのは日本の危機である。なぜなら、人権は憲法の柱だからだ。

憲法はその前文に述べるように国政は「国民に由来」し福利は「国民がこれを享受する」のだが、このことは「人類普遍の原理であ」るとする。そして「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有する」、と述べる。そして「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」のであって、その政治道徳を「普遍的なもの」である、としている。このように一国の憲法でありながら人類普遍の原理と、全世界の国民と、不変的な政治道徳を前提にして書かれたのが現行憲法である。

- * *

それに対して2012年に公開された自民党憲法改正草案の前文は「日本国」を主語とし、天皇を戴く国家であることを述べ、国民は家族と共に国を守るために存在すると位置付ける。その視野は世界や人類からはるかに後退し、狭く浅く硬く縮んでしまった。

とりわけ「人権」が現行憲法では極めて重要な位置を占める。「最高法規」の中に、基本的人権の由来と特質を述べた第97条がある。「基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」という条文だ。自民党憲法改正草案は、この条文を抹消した。

現行憲法の「人権」には二つの側面がある。一つは、人はどこで生まれようと、誰もが生まれた瞬間から人権をもつ、という天賦人権説の側面である。もう一つは、その人権は「不断の努力」によって保持される、という考え方である。第97条はその両面をよく表している。

- * *

「天賦」はキリスト教に由来する言葉で、天から授けられた命を、欲望と闘争の渦巻く過酷な社会のなかで砦のように守るのが人権である。したがって「個人」と密接に結びついている。天賦人権説は西欧の考え方だから採用しない、という意見を聞いたことがある。ではなぜ明治時代の自由民権主義者たちは積極的に使ったのだろうか? それは、人権の背後に、人の命を感じ取っていたからではないだろうか。

天賦の命は物理的な命だけではない。生命がこの世で啓くあらゆる可能性のことだ。仏教ではそれを「仏性」と表現してきた。日本の国学は「なりゆく勢い」と言語化した。平塚らいてうは「潜める天才」と言った。「人権」とは単なる法律用語ではなく、社会においてそれらを守るための砦として、近現代に出現した理念なのである。

西欧の言葉だからと排斥すれば縮む。日本の言葉とつなげることによって、その向こう側に広がる広大な生命の可能性に触れることができるのだ。それに触れることができれば、ウィシュマさんのような外国人たちへの向き合い方は変わり、大量殺人たる戦争も軽々にはできないはずである。「人権」は仏性を持つあらゆる日本人たちのための思想なのだ。」東京新聞2023年3月26日朝刊5面、社説・意見欄。

「人権」はただ言葉だけがあるわけではない。いや言葉があっても、それを積極的に実現させる意志と運動がなければ空虚な、言葉だけのものになってしまう。憲法を変えようという人たちが、この国の権力の座に座っている。それがどれほどヤバいことか、「人権」が危ういことはいうまでもない。