A.読書は趣味?か

あなたの趣味はなんですか?と聞かれて「読書です」と答える人はかなりいるだろう。たぶん「マラソン」とか「油絵」とか「楽器演奏」とかよりは多いだろうけれど、「ゴルフ」「テニス」「映画鑑賞」とか「カラオケ」なんかよりは少ないかもしれない。読書は小学校以来、学校で奨励し受験勉強などともからんで、教師は生徒に本を読む習慣をつけようとするので、本を読むことはよいことだと多くの人は思い込んでいる。しかし、今出版業界は不況が続き、紙媒体の本を購入して読書する人口は減っているといわれ、ネットなどの普及はますます読書から人を遠ざけ、町の書店は次々廃業しているように見える。

しかし、もともと日常的に書物を買って読む人口は、江戸から明治までは国民全体から見ればごく限られた読書階級だった。学校教育が普及して文盲は減ったけれども、まとまった書物を読むだけのリテラシーは簡単には習得できない。高等教育の普及が国民の3割程度になれば、書籍の商品市場ができて出版業書店業が成立する。現在の日本は、同世代の半数が高等教育を受け、膨大な量の雑誌、新聞、書籍が発行されているから、「読書」は趣味のひとつに数えられるほど普及しているわけだが、問題はどんな本を読んでいるのか、ということだ。

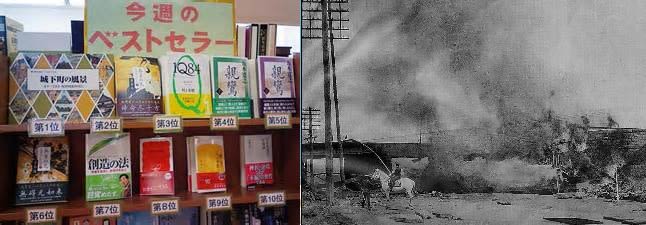

そんなことを考えたのは、新聞(朝日)に、2014年のベストセラーというのが日販調べのランキングで出ていた(2013年12月~2014年11月、総合部門)からだ。

1位:槙孝子著・鬼木豊監修「長生きしたけりゃふくらはぎをもみなさい」アスコム。

2位:水野敬也・長沼直樹著「人生はニャンとかなる! 明日に幸福をまねく68の方法」文響社

3位:池井戸潤著「銀翼のイカロス」ダイヤモンド社

4位:坪田信貴著「学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話」KADOKAWA

5位:小山鹿梨子まんが、フランクリン・コヴィー・ジャパン監修「まんがでわかる7つの習慣」宝島社

6位:和田竜著「村上海賊の娘 上下」新潮社

7位:池田大作著「新 人間革命26」聖教出版社

8位:サラ・ネイサン、セラ・ローマン作、しぶやまさこ訳「アナと雪の女王」ディズニーアニメ小説版 偕成社

9位:大野正人原案・執筆、村山哲哉監修「こころのふしぎ なぜ?どうして?」高橋書店

10位:岸見一郎、古賀史健著「嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え」ダイヤモンド社

11位:長友佑都著、木場克己監修「長友佑都 体幹トレーニング20」KKベストセラーズ

12位:渡辺和子著「面倒だから しよう」幻冬舎

13位:元宮秀介、ワンナップ著、ポケモン、ゲームフリーク監修「ポケットモンスターX ポケットモンスターY公式ガイドブック 完全カロス図鑑完成ガイド」オーバーラップ

14位:村上春樹著「女のいない男たち」文芸春秋

15位:大川隆法著「忍耐の法 「常識」を逆転させるために」幸福の科学出版

16位:渡辺和子著「置かれた場所で咲きなさい」幻冬舎

17位:元宮秀介、ワンナップ著、ポケモン、ゲームフリーク監修「ポケットモンスターX ポケットモンスターY公式ガイドブック 完全ストーリー攻略ガイド」オーバーラップ

18位:小西樹里著、ディズニー監修「アナと雪の女王 角川アニメ絵本」KADOKAWA

19位:水野敬也・長沼直樹著「人生はワンチャンス! 「仕事」も「遊び」も楽しくなる65の方法」文響社

20位:室谷克実著「呆韓論」産経新聞出版

この中で、ぼくが読んでいたのは14位村上春樹の新作のみだった。自分で読んでもいない本について論評するのははばかられるが、題名を見ただけで読むのは時間の浪費でしかないと思う。もっとも、ぼくは「趣味」で読書をするのではなく、本を読むのは給料分の仕事の大きな部分を占めるので、楽しみのために本を読むことは少ない。でも、もし趣味娯楽、楽しみのために読むとしても、こういう本は読まないだろう。

それで思ったのだが、こういったベストセラー、アニメガイド、自己啓発、心理マニュアル、気分転換修養本、の類を買って読む少なからぬ人たちは、図書館で何かを調べ考えようとして本を読むような動機ではまったくなく、いわばドラッグストアで風邪薬を買うように本を買っているのだろう、ということだ。あるいはテレビで言えば、ニュース報道や教養番組ではなく、お笑いバラエティやスポーツ中継を見ているのと同じだ。書店に並んださまざまな本の中から、ぼくたちはそれぞれの必要とする目的に沿って、ぴったりした商品としての本を選ぶわけだが、予期した効果が得られれば満足して終り、期待外れだとなんだ損しちゃった、と思ってこれも終わり。ちょっと風邪気味だからいい薬ないかな、という感じで本を買う。つまり書物は、効きそうな市販薬であればいい。あんまり効かなくても効きそうに見えれば売れる。いずれにしてもそれは消費され直ちに捨てられる。

しかし、書物が人類千年の歴史で読み継がれてきたのは、そういう1日で消費される文章ではなく、読み終わってから考え、また読んでは深く考え、そこで頭に残った問題について考えるために、次の書物を探索するような人間の行為につながるから意味があると思う。市場としての出版業界、商品としての本や雑誌、流通販売としての文化産業は栄華を了えて、衰退するのかもしれないが、それは文字を読むことの価値と文化の質からすれば重要なことではない。こんな本読まなくたって、まったく困らない。

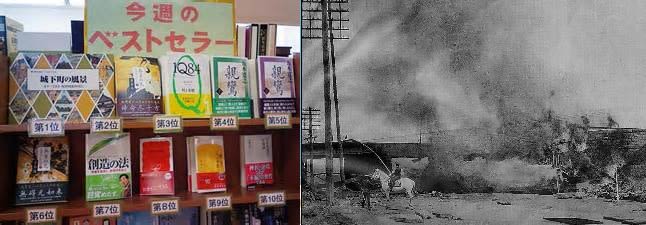

B.昭和の始まりの過ち

まず年表をみておく。

大正15(1926) 総理大臣 若槻礼次郎・・北伐開始(中国)

昭和3(1928) 田中義一・・張作霖爆殺事件(満州某重大事件)/パリ不戦条約調印/映画『大学は出たけれど』封切、流行語となる/石原莞爾が関東軍赴任、「満蒙問題」に関して次々提案

4(1929) 総理大臣 浜口雄幸・・ウォール街株式市場が大暴落

5(1930) ロンドン海軍軍縮条約

6(1931) 総理大臣 若槻礼次郎(第2次)・・中村震太郎大尉、中国軍に虐殺される/満州で万宝山事件起こる/満州事変(柳条湖事件)起こる/チチハル占領

7(1932) 総理大臣 犬養毅・・錦州占領/山海関に進出/上海事変/井上準之助、団琢磨暗殺(血盟団事件)/満州国建国/上海事変停戦調印/五・一五事件/愛郷塾が東京の発電所を襲う/リットン調査団報告、国際連盟が日本の満州からの撤退勧告/

昭和3年に張作霖爆殺事件が起き、これは関東軍が工作した陰謀で、日本軍が満州に手を伸ばすきっかけになり、昭和5年のロンドン海軍軍縮条約をめぐって、海軍内部で対立が起き、それが昭和7年の5・15事件と満州国建国に至る。

「張作霖爆殺と統帥権干犯:陸軍が張作霖爆殺事件で昭和四年に「沈黙の天皇」をつくりあげ、昭和をあらぬ方向へ動かしてゆくのと同時に、海軍も翌年のロンドン軍縮条約による統帥権干犯問題をきっかけに、まことに不思議なくらい頑なな、強い海軍が出来上がっていく。つまり昭和のはじめのこれら二つの事件によって、昭和がどういうふうに動いていくか、その方向が決まってしまったとも言えるのではないでしょうか。

統帥権干犯ということについては、それまで誰も考えていなかったのです。軍備は誰がやるのか、陸軍なら参謀本部か陸軍省か、海軍なら軍令部か海軍省か、それは昔から何度もあった話ですが、両方の話し合いでその都度、対応してきましたから、問題になることはなかった。それが突然、統帥権が持ち出されて、「統帥権干犯」という言葉が表に出てきました。この統帥権干犯という言葉はのちのちまで影響します。軍の問題はすべて統帥権に関する問題であり、首相であろうと誰であろうと他の者は一切口出しできない、口出しすれば干犯になる、という考え方がこの時に確立してしまいます。

ではこの“魔法の杖”を考え出したのは誰か。この概念で政治を動かせると思いついたのは、北一輝だと言われています。この半分宗教家ともいえる天才哲学者が統帥権干犯を考えつき、犬養さんや鳩山さんら野党に教え込んだ。それにまた海軍の強硬派がとびついた。そこで妙な大喧嘩がはじまった。しかも、国際的な条約が結ばれたあとで、それが暴発して日本を揺すぶったのです。考えてみると、まことに理不尽な話でした。そして多くの優秀な海軍軍人が現役を去っていきました。

この辺が、昭和史のスタートの、どうしようもない不運なところなんです。この奇態な状況を踏まえて、ウォ―ル街の暴落による不況時代を日本はいかにして乗り切るか、それが翌年の満州事変へとつながっていくのです。」(第1章 昭和は“陰謀”と“魔法の杖”で開幕した)半藤一利『昭和史1926-1945』平凡社ライブラリー、2009.pp.50‐51.

註1――張作霖 1875-1928。今の遼寧省海城県出身の軍人。辛亥革命前後の動乱期に軍閥を築き上げ、十三年間にわたって中国東北地方に君臨した。関東軍と反発しあいながらも相互利用の関係にあった。1926年、北京に安国軍政府をつくり陸海軍大臣を称したが、二八年に蒋介石軍に敗れ、奉天に逃れようとして関東軍に爆殺されたのはこの時。

註2――立憲君主制 専制政治とは異なり、君主の権力が憲法によって規制を受ける君主制。

註3――司馬遼太郎さんがいう“魔法の杖” 「日本という国の森に、大正末年、昭和元年ぐらいから敗戦まで、魔法使いが杖をポンとたたいたのではないでしょうか。(中略)発想された政略、戦略、あるいは国内の締めつけ、これらは全部変な、いびつなものでした」(『「昭和」という国家』1998年、日本放送出版協会)

註4――北一輝 1883-1937。国家主義運動の理論面での指導者。天皇大権の発動によるクーデタで国家を改造し、海外膨張をもくろむ構想を説いた『日本改造法案大綱』(1923)は国家主義運動の経典となった。政界の裏面で暗躍し、二・二六事件の黒幕とみなされ銃殺刑となった。

マジックワード「統帥権干犯」

あなたの趣味はなんですか?と聞かれて「読書です」と答える人はかなりいるだろう。たぶん「マラソン」とか「油絵」とか「楽器演奏」とかよりは多いだろうけれど、「ゴルフ」「テニス」「映画鑑賞」とか「カラオケ」なんかよりは少ないかもしれない。読書は小学校以来、学校で奨励し受験勉強などともからんで、教師は生徒に本を読む習慣をつけようとするので、本を読むことはよいことだと多くの人は思い込んでいる。しかし、今出版業界は不況が続き、紙媒体の本を購入して読書する人口は減っているといわれ、ネットなどの普及はますます読書から人を遠ざけ、町の書店は次々廃業しているように見える。

しかし、もともと日常的に書物を買って読む人口は、江戸から明治までは国民全体から見ればごく限られた読書階級だった。学校教育が普及して文盲は減ったけれども、まとまった書物を読むだけのリテラシーは簡単には習得できない。高等教育の普及が国民の3割程度になれば、書籍の商品市場ができて出版業書店業が成立する。現在の日本は、同世代の半数が高等教育を受け、膨大な量の雑誌、新聞、書籍が発行されているから、「読書」は趣味のひとつに数えられるほど普及しているわけだが、問題はどんな本を読んでいるのか、ということだ。

そんなことを考えたのは、新聞(朝日)に、2014年のベストセラーというのが日販調べのランキングで出ていた(2013年12月~2014年11月、総合部門)からだ。

1位:槙孝子著・鬼木豊監修「長生きしたけりゃふくらはぎをもみなさい」アスコム。

2位:水野敬也・長沼直樹著「人生はニャンとかなる! 明日に幸福をまねく68の方法」文響社

3位:池井戸潤著「銀翼のイカロス」ダイヤモンド社

4位:坪田信貴著「学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話」KADOKAWA

5位:小山鹿梨子まんが、フランクリン・コヴィー・ジャパン監修「まんがでわかる7つの習慣」宝島社

6位:和田竜著「村上海賊の娘 上下」新潮社

7位:池田大作著「新 人間革命26」聖教出版社

8位:サラ・ネイサン、セラ・ローマン作、しぶやまさこ訳「アナと雪の女王」ディズニーアニメ小説版 偕成社

9位:大野正人原案・執筆、村山哲哉監修「こころのふしぎ なぜ?どうして?」高橋書店

10位:岸見一郎、古賀史健著「嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え」ダイヤモンド社

11位:長友佑都著、木場克己監修「長友佑都 体幹トレーニング20」KKベストセラーズ

12位:渡辺和子著「面倒だから しよう」幻冬舎

13位:元宮秀介、ワンナップ著、ポケモン、ゲームフリーク監修「ポケットモンスターX ポケットモンスターY公式ガイドブック 完全カロス図鑑完成ガイド」オーバーラップ

14位:村上春樹著「女のいない男たち」文芸春秋

15位:大川隆法著「忍耐の法 「常識」を逆転させるために」幸福の科学出版

16位:渡辺和子著「置かれた場所で咲きなさい」幻冬舎

17位:元宮秀介、ワンナップ著、ポケモン、ゲームフリーク監修「ポケットモンスターX ポケットモンスターY公式ガイドブック 完全ストーリー攻略ガイド」オーバーラップ

18位:小西樹里著、ディズニー監修「アナと雪の女王 角川アニメ絵本」KADOKAWA

19位:水野敬也・長沼直樹著「人生はワンチャンス! 「仕事」も「遊び」も楽しくなる65の方法」文響社

20位:室谷克実著「呆韓論」産経新聞出版

この中で、ぼくが読んでいたのは14位村上春樹の新作のみだった。自分で読んでもいない本について論評するのははばかられるが、題名を見ただけで読むのは時間の浪費でしかないと思う。もっとも、ぼくは「趣味」で読書をするのではなく、本を読むのは給料分の仕事の大きな部分を占めるので、楽しみのために本を読むことは少ない。でも、もし趣味娯楽、楽しみのために読むとしても、こういう本は読まないだろう。

それで思ったのだが、こういったベストセラー、アニメガイド、自己啓発、心理マニュアル、気分転換修養本、の類を買って読む少なからぬ人たちは、図書館で何かを調べ考えようとして本を読むような動機ではまったくなく、いわばドラッグストアで風邪薬を買うように本を買っているのだろう、ということだ。あるいはテレビで言えば、ニュース報道や教養番組ではなく、お笑いバラエティやスポーツ中継を見ているのと同じだ。書店に並んださまざまな本の中から、ぼくたちはそれぞれの必要とする目的に沿って、ぴったりした商品としての本を選ぶわけだが、予期した効果が得られれば満足して終り、期待外れだとなんだ損しちゃった、と思ってこれも終わり。ちょっと風邪気味だからいい薬ないかな、という感じで本を買う。つまり書物は、効きそうな市販薬であればいい。あんまり効かなくても効きそうに見えれば売れる。いずれにしてもそれは消費され直ちに捨てられる。

しかし、書物が人類千年の歴史で読み継がれてきたのは、そういう1日で消費される文章ではなく、読み終わってから考え、また読んでは深く考え、そこで頭に残った問題について考えるために、次の書物を探索するような人間の行為につながるから意味があると思う。市場としての出版業界、商品としての本や雑誌、流通販売としての文化産業は栄華を了えて、衰退するのかもしれないが、それは文字を読むことの価値と文化の質からすれば重要なことではない。こんな本読まなくたって、まったく困らない。

B.昭和の始まりの過ち

まず年表をみておく。

大正15(1926) 総理大臣 若槻礼次郎・・北伐開始(中国)

昭和3(1928) 田中義一・・張作霖爆殺事件(満州某重大事件)/パリ不戦条約調印/映画『大学は出たけれど』封切、流行語となる/石原莞爾が関東軍赴任、「満蒙問題」に関して次々提案

4(1929) 総理大臣 浜口雄幸・・ウォール街株式市場が大暴落

5(1930) ロンドン海軍軍縮条約

6(1931) 総理大臣 若槻礼次郎(第2次)・・中村震太郎大尉、中国軍に虐殺される/満州で万宝山事件起こる/満州事変(柳条湖事件)起こる/チチハル占領

7(1932) 総理大臣 犬養毅・・錦州占領/山海関に進出/上海事変/井上準之助、団琢磨暗殺(血盟団事件)/満州国建国/上海事変停戦調印/五・一五事件/愛郷塾が東京の発電所を襲う/リットン調査団報告、国際連盟が日本の満州からの撤退勧告/

昭和3年に張作霖爆殺事件が起き、これは関東軍が工作した陰謀で、日本軍が満州に手を伸ばすきっかけになり、昭和5年のロンドン海軍軍縮条約をめぐって、海軍内部で対立が起き、それが昭和7年の5・15事件と満州国建国に至る。

「張作霖爆殺と統帥権干犯:陸軍が張作霖爆殺事件で昭和四年に「沈黙の天皇」をつくりあげ、昭和をあらぬ方向へ動かしてゆくのと同時に、海軍も翌年のロンドン軍縮条約による統帥権干犯問題をきっかけに、まことに不思議なくらい頑なな、強い海軍が出来上がっていく。つまり昭和のはじめのこれら二つの事件によって、昭和がどういうふうに動いていくか、その方向が決まってしまったとも言えるのではないでしょうか。

統帥権干犯ということについては、それまで誰も考えていなかったのです。軍備は誰がやるのか、陸軍なら参謀本部か陸軍省か、海軍なら軍令部か海軍省か、それは昔から何度もあった話ですが、両方の話し合いでその都度、対応してきましたから、問題になることはなかった。それが突然、統帥権が持ち出されて、「統帥権干犯」という言葉が表に出てきました。この統帥権干犯という言葉はのちのちまで影響します。軍の問題はすべて統帥権に関する問題であり、首相であろうと誰であろうと他の者は一切口出しできない、口出しすれば干犯になる、という考え方がこの時に確立してしまいます。

ではこの“魔法の杖”を考え出したのは誰か。この概念で政治を動かせると思いついたのは、北一輝だと言われています。この半分宗教家ともいえる天才哲学者が統帥権干犯を考えつき、犬養さんや鳩山さんら野党に教え込んだ。それにまた海軍の強硬派がとびついた。そこで妙な大喧嘩がはじまった。しかも、国際的な条約が結ばれたあとで、それが暴発して日本を揺すぶったのです。考えてみると、まことに理不尽な話でした。そして多くの優秀な海軍軍人が現役を去っていきました。

この辺が、昭和史のスタートの、どうしようもない不運なところなんです。この奇態な状況を踏まえて、ウォ―ル街の暴落による不況時代を日本はいかにして乗り切るか、それが翌年の満州事変へとつながっていくのです。」(第1章 昭和は“陰謀”と“魔法の杖”で開幕した)半藤一利『昭和史1926-1945』平凡社ライブラリー、2009.pp.50‐51.

註1――張作霖 1875-1928。今の遼寧省海城県出身の軍人。辛亥革命前後の動乱期に軍閥を築き上げ、十三年間にわたって中国東北地方に君臨した。関東軍と反発しあいながらも相互利用の関係にあった。1926年、北京に安国軍政府をつくり陸海軍大臣を称したが、二八年に蒋介石軍に敗れ、奉天に逃れようとして関東軍に爆殺されたのはこの時。

註2――立憲君主制 専制政治とは異なり、君主の権力が憲法によって規制を受ける君主制。

註3――司馬遼太郎さんがいう“魔法の杖” 「日本という国の森に、大正末年、昭和元年ぐらいから敗戦まで、魔法使いが杖をポンとたたいたのではないでしょうか。(中略)発想された政略、戦略、あるいは国内の締めつけ、これらは全部変な、いびつなものでした」(『「昭和」という国家』1998年、日本放送出版協会)

註4――北一輝 1883-1937。国家主義運動の理論面での指導者。天皇大権の発動によるクーデタで国家を改造し、海外膨張をもくろむ構想を説いた『日本改造法案大綱』(1923)は国家主義運動の経典となった。政界の裏面で暗躍し、二・二六事件の黒幕とみなされ銃殺刑となった。

マジックワード「統帥権干犯」