A.人口史観の特殊性

森嶋通夫『日本は没落するか』は、20世紀の終りに書かれているのだが、そのときはまだ日本は経済力において中国を上回っており、欧州で共通通貨ユーロが発足、当時の小渕内閣は国旗国歌法を成立させるなか、北朝鮮工作船が日本海で領海侵犯が始まったなど、今につながる出来事が記録されていた。一般の日本国民は、バブル崩壊以後ずっと長引く不況に将来に不安は抱いていたものの、この国が経済的あるいは政治的に没落する、と言われて、そんなひどいことにはならないと希望は持っていたと思う。日本の企業社会と自民党政治がだらだら続く以上、新しい21世紀がやってくる、といっても何かががらっと変わるのではなく、過去の経済大国時代の残り香でそのうち良くなってくるのではないか、と考えた人も多い。でも、それから20年以上が経過して、現在の日本の経済も政治も惨憺たる状況になっていて、森嶋先生の言っていたことはかなり当たっていたといわざるをえない。そして、そのことの原因は、偶然的ではなく必然的、しかもある程度は予測可能なことだった、というわけだ。最長政権を誇った安倍晋三自民党政権は、「日本を取り戻す」として登場し、有権者(の一部だが)の期待を集めて日本の再生を謳っていたが、終わってみれば経済活性化にも少子化にも財政悪化にも有効な手を打てず、この「没落」に対してなにもできずに、亡霊のような過去に回顧し対米従属と軍拡に邁進している。それは、安倍氏の政策が悪かったというよりも、もっと決定的な日本という国の人的資本、あるいは戦後改革の基盤をなした教育の矛盾にある、というのが森嶋先生の説明である。ぼくは、これに半分以上納得するが、同時にかなり事実認識において疑問も抱いた。

「もちろんこの方法によっても、将来の土台の質のある部分は、今後の教育効果の推定に依存しており、完全に予想作業から解放されているわけではない。10歳で神童、20歳過ぎれば只の人ということもあるが、栴檀は双葉より芳しいとも言われる。現に10歳になっている人が50年後にどんな人になっているかを予想することは、ベトナム戦争でアメリカが敗北することを、その五〇年前、すなわちソビエト連邦が成立した1922年に予見するよりもはるかに容易であると言わねばならない。

このような社会の動きを、人口という土台の動きから導き出す思考は、人口史観と呼んで差し支えないであろう。人口史観で一番重要な役割を演じるのは、経済学ではなく教育学である。そして人口の量的、質的構成が決定されるならば、そのような人口でどのような経済を営み得るかを考えることが出来る。土台の質が悪ければ、経済の効率も悪く、日本が没落するであろうことは言うまでもない。私はこういう方法にのっとって、没落を予言したのである。

人口の長期予測

国立社会保障・人口問題研究所が編集した『日本の将来推計人口』(1997年)によると1995年の総人口は1億2557万人で、2050年の予想人口は1億5万人である。予測には高位(楽観的なもの)、中位、低位(悲観的なもの)の三種類があり、上記は中位の推計結果である。悲観的な推計結果だと2050年の人口は9231万人にしか過ぎない。

中位推計でも人口は二割減るのだから、大過疎状態が発生する。日本人が過去に経験した過疎は田舎に起こり、都会では過密が生じた。田舎では閑古鳥が鳴いていたが、都会では渋谷がそうであるように人間が満ちあふれていたのである。

しかし次世紀での人口現象は社会移動によるものではなく、主として出生率の減少によるものである。そしてそれは都市、田舎をかまわずに国全体に生じる。過疎が都市部で生じるならば空き家の住宅が生じるだけでなく、事務所や店舗が空になってしまうだろう。治安が悪くなり、浮浪者の溜り場になる。都会の建築物の資産価値が減り、すべてが不良資産化する。不良資産の問題は一時的な問題でなくなり、恒久的に定着するだろう。

さらにその上に人口成長の不安定性の問題がある。1997年1月に、1996年から2050年に至る人口成長の予測が公表されたが、それを見た国民は、「こんなに人口が減るのでは、生まれてくる子供は可哀想だ。彼らが背負わねばならない負担はあまりにも大きい」と考えるだろう。人々は一層産児制限をするようになり、予想人口曲線は下方にずれ落ちる。数年後の新しい調査では、前の調査での中位推計は楽観的にすぎ、より低位の推計が新しい中位推計として発表されるだろう。

これに対して国民はまた反応する。こうして推定人口曲線はさらに下方に移行する。だから実際に2050年になって現実に日本に生存している総人口は、一億人をかなり下回っている筈である。過疎はより深刻なものになり、東京のビルのネオン・サインは「空室、空事務所あります」という広告を夜空に照らしだしているだろう。

その上、このような人口曲線の下方移動は、出生時の数の減少によるものであり、それに応じて高齢者が自殺してくれるならよいが、そういうことはまず起こらない以上、人口中に占める高齢者の率は高くなる。そうするとさらに少子化が進行するとともに高齢化もまた昂進する。

現在の調査では、総人口のうち65歳以上の年代が占める率は、1980年には日本は、主要18カ国中最低のレベルだったが、2010年以降はトップに躍り出るものと予想されている。さらに、旧世代の新世代による補充は、十分というには程遠いというべきであろう。実際、15歳以下の人口に対する65歳以上の人口の比率を示す人口指標数値は、来世紀半ばまで急激に上昇する。この指標は、1996年には96.6パーセントだったが、2000年には118、2020年には196、2050年には247まで上昇すると見られている。このことは日本のような豊かな国では、結婚したカップルが正確な避妊によって子供の数を最小限に抑えようとするからなのだが、今後産児制限が一層なされるならば、これらの数字はさらに悪化する。全くの悪循環なのだ。

戦後の教育改革の影響

動物の場合は、死んで往くものと生れて来るものに殆ど差はないから、集団の質はほぼ一定である。しかし文化を身につけている人間は、死んで往くものが身につけていた文化と異なった文化を身につける子供が生れてくるから、集団の質は変わってくる。

しかし欧米諸国では分化の変化はそれほど大きくない。自国内での自発的な変化が大部分であり、よそから文化を移入するとしても、その「よそ」もまた欧米文化の伝統の中にあるから、移入による文化の変化は大きくはない。(ただし旧植民地帝国では大きい変化があった。)

だが日本の場合、死んで往く老人が、伝統的な日本文化を身につけており、生れて来たものは欧米文化をより多く身につけるとするならば、出生と死亡がもたらす文化交替は集団の質を激変させることになる。特に敗戦後、戦前、戦中の国粋的な文化が、戦後のアメリカ文化によって置き換えられることによって、日本の人口の質に画期的な変化を引き起こす筈だと考えられていた。戦前は忠君愛国、挙国一致を促進させるような教育が行われた。国民道徳の規範は政府によって一方的に定められ、学校は産業側の労働需要に応じ得るように、多様化されており、高等教育も高級職に将来就く人を供給するだけに制限されていた。だから大学はエリートを育成するためのものだった。

こういう教育体制は、占領軍によって破壊された。中等教育は複線路線でなく、特殊な職業に適した専門化された学校を最小限にしか許さない単線路線のものにさせられた。その上高等教育機関はエリート養成のための専門教育ではなく、市民のため国民のための高い水準の教育をつける所と考えられるようになった。国家が必要とする高い知識を生徒や学生に教え込むという姿勢は教育の場から一掃され、自由主義、個人主義が教育の根幹となった。

こうして国家主義的教育を受けた年長者と、自由主義的教育を受けた若年者が、戦後日本に共存するようになったが、彼らの中間には戦前教育を幼い時に受け、後に戦後教育に切り替えられた過渡期の人が介在した。これらの人の中には、殆どが戦前教育で、その後僅かに戦後教育を受けた人からはじまって、初め僅かに戦前教育を受け、その後一貫して戦後教育を受けたというような、種々の年齢層の人が混在した。戦後教育は1946年に始まり(完全な戦後教育を受けたのは1939年に生まれた人からである)、戦前教育(旧制大学教育)は1953年に終了した(1930年生まれの学生が最後の卒業生である)から、過渡期は八年ということになる。

切り替えは円滑でなかった。戦後の思想教育――自由主義と個人主義――は、それまでの全体主義、国家主義の教育をしていた教師によって教えられたからである。自由主義や民主主義が履き違えられることが多く、誤解されたこれらの主義は、好ましくない影響を被教育者に及ぼす。だから欧米の学校では自由主義、個人主義とは何であって、何でないかについて徹底的な議論が教室で生徒相互間、生徒と教師の間で行われるのに、日本ではそういうことは殆ど行われなかったと言える。教師自身がそれらについて無知に近かったからである。小学一年から大学を卒業するまで16年の間、戦後教育のみを受けた純粋戦後派の場合でも、しっかりした思想的核心を持ちえなかったと言ってよい。

戦後の第一年は純粋戦後期に属する一年分の人がいた他は、全員がそれまでの戦前教育に一年分の戦後教育を付加した過渡期の人であった。戦後17年目に純粋戦後教育を完全に受けた人が初めて現れた。(大学に進学せず高等学校限りで就職する人は13年目に純粋戦後派が出現した。)いま64歳までを労働人口とすると、純粋戦前派が労働人口から消滅してしまうのは、戦後49年経った時――いまから4年前――である。そのうえ過渡期の人々が労働人口から消え去るのは、今から更に4年経った後である。教育改革は日本国民を洗脳したのであるが、それは極めて徐々の洗脳であっただけに、完了するのに非常に長い時間を要したのである。

日本のいわゆる高度成長期(1950―70年)の労働人口(ただし全員が大学を卒業したと仮定して22歳から64歳までの人)のうち、戦前派、過渡期、戦後派の階層への割り振りは次のようになっている。1950年には全員が戦前の教育を受けた人である。1960年には35年分の高年者層が戦前派、七年分の若年者層が過渡期、純粋戦後派はゼロである。高度成長最後の年には、25年分の高年者層が戦前派、八年分の中間層が過渡期の教育を受けた人達で、九年分の若年者層が戦後派の教育を受けた人だといえる。

これに反してバブルの絶頂期の1990年は、60歳から64歳までの人は戦前に教育を受けている。続いて八年分が過渡期の人で占められ、29年分の若年者は戦後に教育を受けている。このように日本の労働人口が受けている教育の内容は、時間とともに変化してきた。教育改革は占領軍司令部(GHQ)の命令で一挙に行われたから、教育内容は即座に替えられたが、戦前のイデオロギーは教育を受けた人の頭脳の中に体化された形で、長い期間にわたって効力を保った。このような形で、旧体制は新体制の世界の中で抵抗しつづけたのである。革新は急進的であっても、体制には、効果を弱め保守化してしまう緩衝装置が備わっていたのである。

教育の役割――デュルケームの規定

デュルケームによれば、教育は次のような役割を演じる。教育――成人ないし社会人教育でなく、青少年に対する教育――は青少年が大人の社会に参入するのを円滑にするという役割を持っている。このことは大人の社会がどういう社会であるかに応じて、青少年の教育のされ方が決まることを意味する。逆に言えば、青少年の教育のされ方を決めれば、大人の社会もそれに応じたものでなければならないことを意味する。

それ故、日本のように学校教育が占領軍の命令によって、自由主義、個人主義を根幹とするように決められると、大人の社会も自由主義、個人主義を基軸とするものに改革されるべきだということを意味する。しかし大人の社会に関しては、占領軍はそのような命令を出さなかった。また占領が終了して、日本政府が教育の自主権を獲得した後も、政府は学校教育を再改革することはなかった。

その上、戦後の日本人は大人の社会をできるだけ戦前のままに保つよう努力した。後の章で見るように、戦後の日本経済は戦争中の体制の平時版と見てよいほど、戦時体制に酷似していた。同時に日本の政治体制も政治勢力も、戦前回帰的であった。さらに重要なことには、このような組織を動かしていくイーソス(精神、ethos)は、極めて日本土着的であった。

言うまでもなく、この事実は大人の社会(保守的、日本土着的)と、青少年の社会(進歩的、西欧的)の間に大きい断層があることを意味する。だから学校教育を終えた青年は、大人の社会の入口で戸惑い、失望した。

新入社員を受け入れた会社は、「社員教育」という名の道徳教育を行ない大人社会の掟を新入社員に強制した。それは彼らが学校教育で善とし是としたものを全く裏返しにした像を映し出した鏡の中の世界であり、鏡の中では現実の左右は、右左に、前後は後前に映し出されていた。学校で習った道徳律に、若者たちは180度の変換をほどこして、行動しなければならなかった。変換の術に長けないものは、衝突し、衝突した者は、採用内定を取り消され正式社員となりえなかった。

戦後大人の社会入りをした純粋戦後派は、まずこの新入社員訓練という踏絵の煉獄に耐えなければならなかった。子供たちをそういう戦後派に教育し、教育結果に責任を持つべきはずの文部省は、「社員教育」はやめろとの声を上げなかった。改めるべきは大人社会であるはずだのに、「新入社員教育」は二つの道徳――日本式の大人社会への通過儀礼として定着した。

」森嶋通夫『なぜ日本は没落するか』岩波書店、2010年、pp.7-17.

戦前の学校教育で育った世代、途中でGHQによる戦後教育に切り替わった世代、純粋に戦後教育だけを受けて育った世代、この三世代が社会の中心になったのが、戦後の高度成長から80年代までの日本だったとすると、森嶋氏は、戦後学校教育の自由主義的・個人主義的理念と、会社など社会に浸透していた「日本的・共同体的」エートスの葛藤・矛盾を方法として整理しながら、それが完全に戦後教育に置き換わるのが1980年代末だとみる。しかし、それは理論的な単純化であって、そこから日本の没落を導き出すほど有力な要因だろうか、というのが社会学をやったぼくからの一つの疑問。でももう少し読んでみよう。

B.財源問題と軍拡の必要性

日本は大幅な軍拡、しかも敵基地攻撃というこれまでの「専守防衛」を捨てた軍事力を持つために、大きな予算を投じることを内閣で決めてしまっている。しかし、そのための予算はどこかから無理をしてひねりださなくてはならない。そこで増税も必要だと首相は言いだした。だが、先に防衛予算総額の増大を決めておいて、だから増税もやむなし、というのは強引過ぎるし、第一この件に関し、国会にも国民にも説明と理解を求める姿勢も手続きもおろそかにしている。そもそも軍備がどのくらい、どうして必要なのか、という問題は、結局完全に計算不可能な、恐怖と憶測の心理学的問題であり、国民を安心させる防衛予算などいくらでも膨らましてしまうものだから、それが将来の国家の破綻を招いたのでは、元も子もないのである。

「軍拡の財源は何処から? 恒久的増税 国民が負担 :池内 了

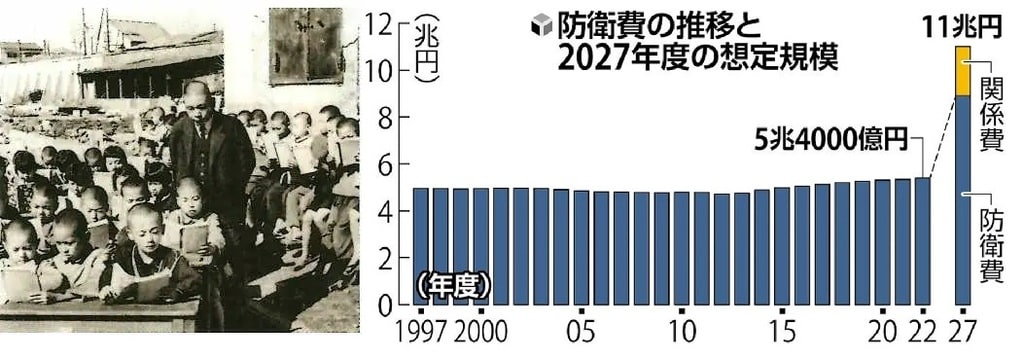

去年の十一月二十二日、安全保障関連の三文書作成のため、「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」の報告書が提出された。ここには実際の金額は書かれていなかったが、二十八日に岸田文雄首相が「『中期防衛力整備計画』の最終年度に当たる令和九(2027)年度予算に、GDP(国内総生産)比2%を必要な水準」とした。そのために「各年度予算において、これらの取り組みに関する経費を総合的な防衛体制の強化に資する経費として計上・把握する」として、来年度から五年間で四十三兆円(過去五年間の予算の約1.6倍)を財務省に指示した。

では、五年間で防衛費を倍増するための財源は、一体どこから調達するつもりなのだろうか。この報告書では殊勝にも国債に頼らないとは謳っている。その理由は、現在既に一千兆円を超える巨大な借金があること、コロナ対策で累計九十一兆円もの国債を発行していること、なにより軍事強化のためには臨時財源である国債でなく恒久的な財源でなければならないためであろう。軍事拡張のために赤字国債を乱発した戦前の愚は繰り返さないというわけだ。

そこで財源確保策として、まず歳出改革を行い、「なお不足する財源については税制上の措置を含めて多角的に検討」としている。つまり増税である。緊急かつ大きな歳出が必要とされた場合、このように歳出削減と増税を組み合わせて財源確保をした例は過去にいくつかある。

例えば、東日本大震災のとき、国立大学に勤務していた私は、歳出削減として給与の一部カットを呑まされたことを覚えている。さまざまな項目の予算の節減・削減・組み換え・返上などで浮かして融通するもので、今は決算剰余金の活用等が言われている。むろんそれだけでは乗り切れない。東日本大震災では「税制措置」、つまり「最大二十五年間の時限措置」の増税として①復興特別法人税(通常の税率に10%付加)②復興特別所得税(通常の税率に2.1%付加)③個人住民税均等割りの引き上げ―の三つが施行された。もっとも、①の特別法人税は二年で打ち切りとなり、累計で2.2兆円ほど拠出したにすぎない。復興予算が三十二兆円であったことを思えば一割にも達していない。企業優遇の姿勢が露わである。それに対し②の特別所得税は、国民全体に広く薄く課している。一年で〇・四兆円だが、こちらはきっちり37年まで二十五年間継続し、累計で十兆円負担することになっている。我々国民の懐からはばっちり取り立てるのだ。

さて、それでは今回防衛費の大幅増額のために、いかなる増税が講じられるのだろうか。財務省は、「防衛力強化の受益が広く国民全体に及ぶ」そして「国を守るのは国全体の課題である」ので、その費用も国民全体で広く負担すべき」だと述べている。「国民全体」とか「国全体」を強調しているように、国民に責任を押しつけてさまざまな形で幅広く増税を行なおうとしているのである。注意すべきは、この増税は時限でなく恒久的に続き、さらに軍拡競争が激しくなるとさらに増税されていく可能性が高いことだ。そして極めつきは消費税の税率アップであろう。

さて、国民からの収奪を強めて軍事費を大幅に増加させ、人々に病弊をもたらす、そんな政治を許したままにすると、日本はいったいどうなるのだろうか。やはり私は、一切の軍事を持たない日本でありたいと思っている。 (いけうち・さとる=総合研究大学院大名誉教授)」東京新聞2023年1月27日夕刊3面。