A.真言密教の世界

ぼくはお寺で生まれた。それは父が真言宗寺院の僧侶だったからだが、ぼくが物心ついた時には寺を出ていて、僧侶も辞めてギターの弦を作る工場の経営者になっていたから、お寺も仏教も無縁な生活だった。ただ家には仏壇があり、父はときどきお経を唱えていたし、真言密教の本も書棚にあった。でも父から仏教の教えを直接聴くことはほとんどなかった。それはぼくがまだ子どもだったこともあるだろう。でも、大人になっても般若心経や南無大師遍照金剛を法事などで唱えることはあっても、とくに意味を説明したりはしてくれなかった。

でも今考えると、父は僧侶であったことも、僧侶をやめたことも彼なりに納得していて、信仰については常に考えていたように思う。父の喜寿(77歳)のときに、永年念願にしていた四国八十八カ所巡礼をしたいというので、ぼくは父と母をレンタカーに乗せて四国をぐるっと回った。弘法大師空海は平安時代初期に遣唐使船で唐に渡り、当時最先端の真言密教を伝授され、仏典・仏具を持ち帰って紀州高野山に金剛峯寺を開いて、日本の密教のセンターにした。空海が若き時、四国をめぐって苦行の修業をしたという伝説から、四国八十八カ所の霊場も開かれ、いまも巡礼者は絶えない。

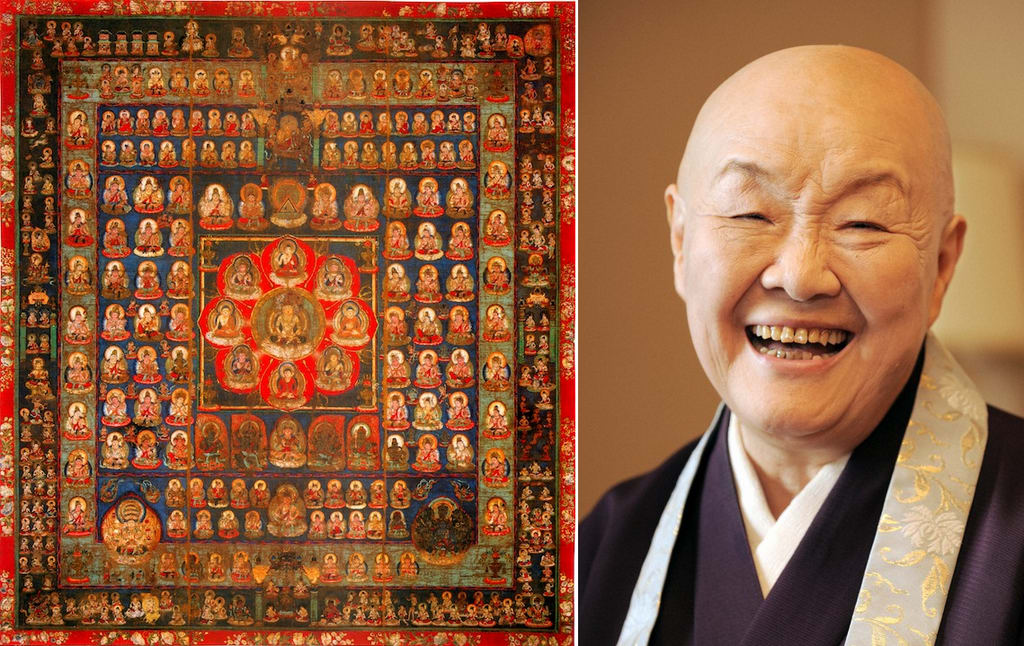

しかし、日本では真言密教の中心仏である大日如来は、民衆にはしごく人気のない、イメージの沸かない仏である。それは、真言密教が「密教」というように一般の民衆には、とっつきにくい理論で武装され、しかも加持祈祷という怪しげな儀式を執り行う呪術的世界であり、それはやがて修験道のような魔の跳梁する山伏にもつながる恐いものだとされて、浄土系や法華系や禅のようなわかりやすい手がかりのない宗教とみられた。仏教といっても、釈迦の説いた原始仏教から百年二百年経過して、大乗仏教が進化するなかで出てきた密教は、インド世界のある意味抽象的哲学的思考の作り上げた壮大な宇宙論なのだ。それは、曼陀羅と大日如来がすべてを包摂するとんでもないグランド・セオリー、スペース・ファンタジアだった。

「仏教が成立して、釈迦如来像が造り始められ、礼拝されるようになった頃には、大乗仏教の時代が始まっていた。この頃にはお釈迦様は現実の人間としてでなく、仏としての釈迦如来の意味が強くなっていた。すなわちお釈迦様は仏教が説く、さとりの最高の境地を象徴する仏として考えられるようになっていたのである。

大乗仏教は自己のさとりを求めるだけにはとどまらず、他人をもさとりの道にいざなうことをしなければならないと教える。それは上求菩提下化衆生(上に向かっては悟りの道を求め、下に向かっては大衆を教化する)の言葉によって示される精神である。この精神を展開していけば、下化衆生を具体的に行なうために、さまざまな仏が出現することになってくる。釈迦の次にこの世に生まれて成仏し、大衆を教化する役目を担っている未来仏としての弥勒如来、死に対する安心感を与えるための阿弥陀如来、人間を病気から守る力を持つ薬師如来など、さまざまな如来が作り出されてきた。それは千仏、三千仏の思想をも生み出してくる。釈迦如来以外の諸如来で大衆に親しまれてきたものは、それぞれかなり具体的な性格を持っており、人間のさまざまな苦悩に対処して導く誓願を持っているのである。

多数に出現した如来は、それぞれ独立した所依の経典を持っているが、その経典は仏説○○経というように、釈迦が説いた経典であるという形式の名称となっている。その意味からいうならば、釈迦の説法によって出現した如来ともいうことができる。しかしそれらの如来相互の関係や、それら全体を釈迦を中心とした体系にまとめる思想は、それぞれの経典には示されていない。

しかし釈迦を中心として、如来を一つのものに統一する思想は西紀三〇〇年代の後半には成立していた。それは四〇〇年代の初め頃に漢訳された「華厳経」・「梵網経」・「観普賢経」などに説いている廬舎那仏によってなされたのである。この廬舎那仏を仏教の本源の仏として考え、その仏があらゆる世界に釈迦となって出現し、菩提樹下で説法すると考えたのである。この形を表わしたものが東大寺大仏殿の本尊廬舎那仏・唐招提寺金堂本尊像などである。

東大寺大仏殿の本尊廬舎那仏が座っている蓮台は、「梵網経」に説く千葉の大蓮華であり、その大蓮華の一葉ごとに一つの世界があり、その各世界に釈迦が出現して、大説法を行なう。その釈迦の坐る千葉の蓮華の千の世界にその釈迦が菩薩として出現するというのである。その多くの世界を合わせると百億の世界になるといっている。このことを表わすように、大仏殿の大きい蓮台の各葉には、釈迦の説法と世界図を毛彫りで表している。それは雄大な世界の想像であり、その大きさを表わすために、大仏のように巨大な廬舎那仏の造立がなされたのである。ジャワのボロブドウルの遺蹟が巨大なのも「華厳経」の思想を中心にして作られたためであると考えることができる。唐招提寺金堂像の光背に多数の如来像が作りつけてあるが、これは華厳経に説くように、本尊のいちいちの毛穴から化身の雲を出すというのに従って、その毛真の釈迦が出現した様を表わしているのである。中国の西の涯にある敦煌の壁画には、既に五〇〇年代の廬舎那仏が描かれており、雲南の大同石仏にも見られる。「大日経」、「金剛頂経」に説いている大日如来はこの思想を進展させて成立したものということができる。大日如来の梵名を摩訶毘盧遮那仏というが、これは大毘盧遮那仏の意味であり、その名称から見てもこの両尊は同じ系統のものであることがわかる。

「大日経」と「金剛頂経」は同じ場所で、同じ人によって書かれたものではない。しかしその中心の本尊を同じように大日如来としていることからみるならば、廬舎那仏の思想が成立して以来、この仏はインドの仏教思想の間に広まってゆき、その思想を展開して、新しい仏教的統一の世界を作り出そうという試みが諸所でなされていたと考えてもよいものと思う。この二つの経典を一つのものとして、両部不二の経典とし、それによって教義を展開していったのが日本の真言密教である。

この両経典によって制作された大日如来の姿は両者ともに、頭に高い髻を結い、宝冠、首飾りなどをきらびやかにつけた、いわば菩薩形をとっている。しかしその印相は異なっている。すなわち「大日経」による大日如来像は膝の上に両掌を重ねている禅定印である。これを法界定印という。それに対して、「金剛頂経」によって作られたものは、両手を胸の前にさげ、左手の人差し指を右の拳で握っている印相である。これを智拳印という。

大日如来像は如来でありながらも、全く装飾をつけていない他の如来とは違って、同じように王者の姿として菩薩形に似た姿をとっている。しかしその姿には菩薩の場合よりも、その肉身につけている装飾ははるかにきらびやかであり、王者の風格を表わそうとしている。それは如来・菩薩・明王・天などの諸尊を統一する最高の地位を象徴するものつぃて、王者の姿がとりあげられたのであろうと考えられる。それは他の諸如来と区別するためにとられた、最良の方法といわなければならない。

次に大日如来の印相のうち、胎蔵界大日如来の法界定印はさとりの境地を象徴するもので、いかなるものにも侵されない、さとりの最高の境地を示すのである。それは大日如来に統一される理の世界を表わす中心本尊の印相としては適切な表現というべきである。また智拳印は胸の前に両手をあげて、一方の拳で他方の指を握っている形になっているが、これは考える場合の動作の一つといってよい。その考えを決定する時、それから行動に移ろうとする直前の動作ともみられるのである。智拳印の名はそのことを意味する。「大日経」が理の世界を説いているのに対して、「金剛頂経」は智の世界、働きの世界を説くといわれるが、その中心の本尊としてこの智拳印を結んでいることも適切な表現といってよい。この印相は昨今流行している忍者の結ぶ印に似ている。忍者と密教系修験者との間に深いつながりがあることを考えるならば、忍者の印は金剛界大日如来の印相と関係があるといってもよいと思う。

日本密教においては、上述の両経典によって描かれた胎蔵界と金剛界の両界曼荼羅を一対のものとして、堂内に掲げるのが通例となっている。そのために両界曼荼羅図の遺品は多い。室町時代以後になると、木版の曼陀羅図も作られ、印刷して広く配布されるようになった。現在でもこの時代の版画彩色の曼陀羅図がかなり多く残っている。

両界の大日如来がその四方に配している四如来の名称は次のように異なっている。

胎蔵界大日如来・・宝幢如来(東)、開敷華王如来(南)、無量寿如来(西)、天鼓雷音如来(北)

金剛界大日如来・・阿閦如来(東)、宝生如来(南)、阿弥陀如来(西)、不空成就如来(北)

この両界の四仏の名称は異なっているが、後世の解釈では、同じ方位に配されている両尊は同体であると考えられている。これらの如来の名称をみると、阿閦如来、阿弥陀如来(無量寿如来)などは独立経典を持っており、かなり広く信仰された歴史を持った仏である。しかし他の如来はあまり聞きなれない名のものばかりである。これらのものは他の諸経典の中に方位に配して説かれているにもかかわらず、一般の信仰の中に入ってこなかったものばかりである。不空成就仏・天鼓雷音仏は釈迦と同体であるとされており、仏教の祖師としての釈迦を北方に配していることは興味あることといわなければならない。すなわちそれはこれらの経典の成立地が南方であったことを考えさせるものといってよいと思う。

さて両界曼荼羅を中心本尊と考えた日本の密教において、両界の大日如来以下の諸尊をいかにとりあつかってきたか。それを考えるために、まず弘法大師の独自の考えによって建立された高野山の伽藍をみることにしよう。

ここでは絵画として日本に伝えられた両界の曼陀羅を象徴する二基の塔を伽藍の中心において、南都仏教の伽藍にみるような金堂は作らなかった。すなわちこの場合には曼陀羅の中心に描かれている大日如来以下の五仏を彫刻として表わし、その他の諸尊は柱や壁に描いたのである。この形式の伽藍を作った例は多くはない。しかし両界曼荼羅を象徴する両界大日如来像などを作ることは、広く、また長い期間にわたって行われてきた。それ五仏を省略した形式として、両界大日如来像だけを作って、堂内に安置したものと考えられる。これは地方寺院ではときどき見かけることができる。

多宝塔と呼ばれている塔内に金剛界五仏もしくは胎蔵界五仏を安置したものがみられる。これは高野山の伽藍の二つの塔の形式を踏襲して作られた場合もあるが、最初から塔一基だけを建立した場合も多い。この場合には、真言系においては金剛界、天台系においては胎蔵界を最高のものとする考えによって、両界のうちの一つを選び、安置したものと考えられる。この例にならって、金剛界大日如来一体を安置することが真言系の寺院において行われることがある。それは一字金輪・大日金輪などと称する場合もある。中尊寺の一字金輪像はその例である。また天台宗においては胎蔵界大日如来像だけを安置する例が比叡山総持院に早くから見られる。」望月信成・佐和隆研・梅原猛『仏像 心とかたち』NHK出版、2018.pp.117-123.

仏像研究の第一人者、高野山大学教授、京都市立芸大名誉教授の佐和隆研氏は、京大経済研究所、滋賀大学学長などを勤めた高名な計量経済学者、佐和隆光氏の父である。佐和隆研先生の大日如来の説明は、密教と曼陀羅そのものの解説として完璧なものだが、これを読むと、一体真言密教というものは、とてつもない観念の構想物、インド的空想世界の宇宙論の飽くなき展開だと思えてなんだか気が遠くなる。浄土系の南無阿弥陀仏でOK!だとか、禅宗のただ坐って無念無想とか、日蓮の法華経の行動主義だとかは、みんな単純なスローガンで走り出す全共闘みたいな感じに思えてきた。梅原猛もそこに感応して、真言密教なんていかがわしい呪術かと始めは思ったけれど、だんだんこの大日如来が統べる曼陀羅世界は、意外にすごいんじゃないかと思い始めている。

「両界曼荼羅から密教精神をとらえる

このように大日如来の形と色の分析は、既に密教の精神を示すのである。一体密教とは何か。ここで密教を知るためにはあくまで形から考えるわれわれは曼荼羅を考察しようと思う。曼陀羅とは何であろう。曼陀羅にはいろいろな意味があるらしいが、集合と本質という意味が有力であろう。つまり、仏の集まりを示すとともにさとりの本質を示すものであろう。佐和先生の言われるように、この仏の集め方にはいろいろ種類があり、従って曼陀羅は無数にあるが、日本に多いのは、空海が恵果から授けられた「大日経」に基づく現図胎蔵界曼荼羅と「金剛頂経」に基づく金剛界曼荼羅を二対一組とする両界曼荼羅である。

大乗仏教は多くの仏を創造したが、結局その仏も一なる仏、絶対の仏である大日如来に統一されることになる。今この仏の集まり、仏の統一の仕方を見てみよう。例を現図胎蔵界曼荼羅にとろう。この曼荼羅、すなわち仏のサークルは、十二の院に分かれている。中央が中台八葉院、この院の長はもちろん大日如来、この大日如来をかこんで宝幢、開敷華王、無量寿、天鼓雷音の四如来と、普賢、文殊、観世音、弥勒の四菩薩がいる。この院をかこんで第一重といわれる仏の徳を示した四つの院、つまり不動明王を長とする迷妄を打ち破る精神を表わす持明院、対立にとらわれない広大な知を表わす遍知院、それに慈悲を表わす蓮華部院、知恵を表わす金剛手院の四院がある。この遍知院の上に第二重として釈迦を長とする釈迦院があり、その周囲に第三重といわれる文殊、除蓋障、地蔵、虚空蔵、蘇悉地の五院があり、さらにその外側に最下院があり、そこには仏教以外の神までも、仏教を擁護するための神として配されている。

この曼荼羅を見ると、私はいろんなことを考えるのである。実にうまく仏さまをまとめたものである。大日如来を中心にして、多くの仏様が平和共存しているのである。それぞれの仏様がその場所を与えられている。阿弥陀様も、不動様も、文殊様も、それぞれその場所を与えられているばかりか、仏教以外の、仏教に反対する神、帝釈天や梵天も、仏教を守る神として、ここでその住むべき場所を与えられている。毘盧遮那の世界はすべてを統一する一なる世界であり、多の中に共通な一を見る思想であった。ここでは、一が如何に種々なる多に変化するかが物語られている。一の原理が優勢な毘盧遮那に対して、ここで優勢なのは多の原理であり、一つ一つの仏の個性がみごとに生かされている。仏の個性をそれぞれ生かした統一の世界、曼陀羅の世界はそういう共存の原理によってたてられているのである。」望月信成・佐和隆研・梅原猛『仏像 心とかたち』NHK出版、2018.pp.139-141.

ぼくは自分の潜在的ルーツである真言密教について、ちゃんと知りたいと思いながら、もう古希を過ぎるまで無知だった。僧侶として高野山で学んだ父は何を考えていたのだろうと思う。ただの家族の幸福とか、世俗の金や名誉や人間関係のあれこれに悩んでいたようには思えない。仏教者として、真言密教を学んだ者として世界を眺めていたのかもしれないと、今になって息子のぼくは思う。父は死んでしまったが、ぼくはまだ生きている。

B.なんだか奇跡的な人だった

今の日本の言論状況、マスメディアがかまびすしくエンタメや芸能ジャーナリズムで騒ぎ立てている風潮は、露骨なクソ左翼バッシングと、長い歴史の記憶への無知ゆえに、軽薄にメジャーに迎合する見当ちがいなLGBTQ支援への加担や、SDGsを錦の御旗に掲げる一見リベラルな主張が、実はただ風向きに乗ってるにすぎないことには気がつかないといけない。作家で尼僧の瀬戸内寂聴という人は、それに必ずしも自覚的に、あるいは男性文化の中では大いに違和感をかんじて抵抗してきた人だったと思う。この人が小説に書いた田村俊子、岡本かの子、菅野須賀子、伊藤野枝という女性たちは、まさに日本の近代という男性社会に異議を唱え、激しく戦ったヒロインだった。でも、どうして瀬戸内寂聴はここまで反体制を綺麗に貫いて、大手メディアの注目を浴びてあの世にいけたのか。それは女性だったから、といえるのか?

「瀬戸内寂聴さんを悼む 「小さな声」に寄り添い続け 落合恵子

いつだって、少し距離のあるところから、瀬戸内寂聴さんの姿を拝見し、スピーチを拝聴してきた。いまをときめく大きな存在とは少しばかり距離をとる‥‥‥。そうしてきた。そして寂聴さんは、九十九歳の最期まで、いまをときめく存在であり続けた。

五十一歳で出家される直前にインタビューをさせていただいた時や、京都の庵を取材で訪ねた時のほうが、寂聴さんと向かい合う時間がずっと長かったように思う。

いつもにこやかだった。しかし、抗議行動の時のスピーチに力がこもると、声音が少し高くなり、実際の年齢には到底思えないほど凛々しい言葉が並び、存在感がより増したものだった。実際「力がこもる」テーマばかりを、引き受けてこられた。そういう時代、そういう社会、そういう政治であり、それに抗う寂聴さんだった。

2011年3月11日以降は、反原発の集会にも、経産省前「テントひろば」でのハンガーストライキにも参加されていた。戦争体験を話されたのは、15年の国会前でのこと、安保法制反対の集まりだった。

「私は、いかに戦争がひどくて大変か身に染みて感じています。戦争に、いい戦争はないのです」

難しい言葉を使うことはなかった。誰にでもわかる風通しのいい、易しく優しい言葉で話をされた。そうでなくては、社会的運動は拡がりも深まりももてない、という自分との約束がおありになったのかもしれない。

1991年、湾岸戦争。2003年、イラク戦争。寂聴さんの憤りは、女・子ども、高齢者、障がいのある人たち等、それぞれの存在を踏みにじるものへ、力へと向けられていた。米国に追従するこの国の権力にも、グローバリズムにも。

「徳島ラジオ商殺し事件」で逮捕された女性を支援したことも、寂聴さんの中では一貫した選択であったに違いない。「より声が小さい側」、アザー・ヴォイセス(other voices、主流でない声や価値観)への共鳴と共感。痛みと憤りへの想像力。

敗戦の瓦礫の下から、ようやく「わたしたちはここに居る!」という女性たちの声がきこえはじめたころ、寂聴さんはそれをすでに実行されていた。やむにやまれぬ熱情に背を押されるように。当時の倫理観からするならその「実行」はスキャンダルであったろうし、作品もまた、そういった色眼鏡で評価される場合も少なからずあったに違いない。人は自分が見たいようにしか、他者を見ない場合が多いのだから、他者という存在は、見る側の眼鏡の度数で、いろいろに変化する。

田村俊子、岡本かの子、伊藤野枝、菅野須賀子らをモデルとしての評伝や伝記小説。彼女たちは「はみだした女」ではない。自らに誠実であろうと望み、そうした結果、社会から「はみ出さざるを得なかった」女たちだ。彼女たちのある日ある時ある瞬間に、寂聴さんはご自分の瞬間を重ねて見ておられたのかもしれない。

この国に限ることはない。どの社会においても、大きな力(常識もそのひとつだ)への「反」の意思表示は決してたやすいことではなかったはずだ。

わたしが考えるフェミニズムとは、「アンチ・ナショナリズム」だ。男性優位主義も、多様性を認めない不寛容さも、むろん好戦主義も、それぞれのフィールドにおける「ナショナリズム」ではないか。そういった意味で、寂聴さんは、果敢な人生の自由主義者であり、同時に豊かなアナーキストであったのだ。(おちあい・けいこ=作家)◇作家・瀬戸内寂聴さんは9日死去、99歳。」東京新聞2021年11月25日夕刊3面。