A.悪趣味な明治

江戸の徳川幕府が崩壊し明治新政府ができて、この国が「御一新」の改革をすすめた時代を、今のぼくたちの多くは、古い武士の時代が終わって「近代国家」になった「輝かしい歴史」として肯定的にみている。学校でそのように先生から教えられたし、昭和の戦争は手ひどい敗北に終わったけれど、明治の最後の日清、日露戦争は日本の勝利で世界に躍進して、強国になったのは悪くない、となんとなく思っている。『坂の上の雲』的な明治の歴史を成功物語として読む人が、企業経営者や政治家など、とくに男性の歴史観を作ってきたのは、敗戦後の挫折感を癒し、高度経済成長の達成で自分たちに自信や誇りを取り戻すために必要な「気分」だったのだと思う。おそらく安倍晋三という人の歴史観も、これまでの言葉から「明治の成功物語の栄光を再び」という単純なイメージに彩られていることは間違いない。歴史をどうみるかは、正確な史実ではなく自分たちの見たい願望に沿って、わかりやすい物語を作るほうが気分がいい。でも、それはもう歴史とはいえない。

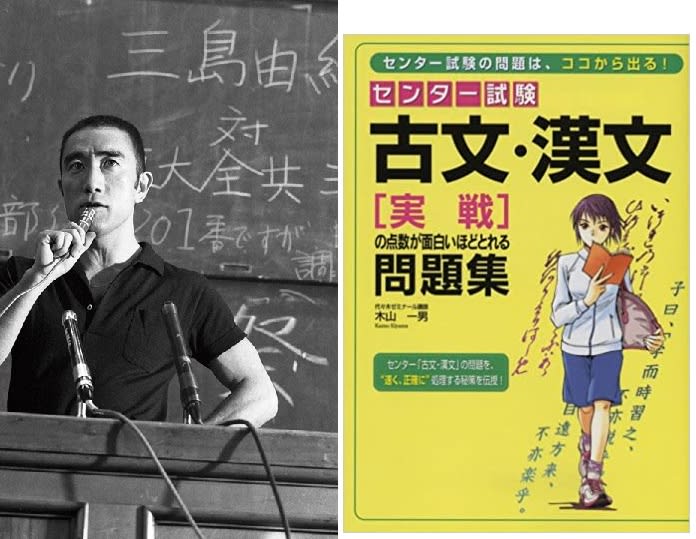

明治を「悪趣味な時代」だと橋本治は言う。それはどういう歴史観から来ているのだろう。おそらくそれは「江戸時代」をどうみるか、で決まる。明治を栄光の歴史と置けば、その前の江戸時代は「遅れた旧体制」になり、否定の対象になる。だが橋本治が明治を「悪趣味」だとみるのは、江戸時代のほうがずっと落ち着いた厚みのある「好趣味」な世界だったと思っているからだろう。少なくとも江戸の文化に関しては、浮世絵だとか俳句だとか、歌舞伎や落語など、明治以後も生き延びて海外でも評価の高いものは多い。それを「粋」とか「洒落」とかで語る人もいたが、橋本治はもっと体感的に「江戸っ子」の視点で明治以後の日本を眺めていたんだと思う。それは、ある意味で負け組になった徳川幕臣的なスタンスでもあるし、もっと町人的な場所からは、明治時代はまだ江戸から連続した世界があって、薩長藩閥政府のやる「近代化」は「田舎者の野暮」の極みにみえていた。三島由紀夫の恋愛小説が作り出そうとしたものも、この「悪趣味な時代」をむりやり美化しようとしている「へんな」動機によって歪んでいる、とみる。

「『春の雪』は恋愛小説であり、しかもそれは、「明治」という悪趣味な時代を舞台にしているのだという。私にしてみれば、明治というのは、「恋愛」などが成立しえないような悪趣味な時代なのである。ここには、権力欲だけがあって、明確な美意識がない――私は明治という時代をそのように思う。しかし三島由紀夫は、その困難な時代を背景にして、ちゃんとした恋愛小説を書いたのだという。三島由紀夫の死後、遺作である『豊饒の海』への言及は多く、そこで『春の雪』は「成功した恋愛小説」という評価を与えられていた。その存在を知らぬままにいた私が『春の雪』を「読みたい」と思った理由もそこにあって、私は「明治を舞台にして成功した恋愛小説」であればこそ、『春の雪』を読みたいと思ったのである。

『春の雪』は、三カ月前の七月に明治が終わった、大正元年十月から始まる。明治は終わっているけれども、舞台背景は「大正」ではない。そこにあるのは、「明治に終わられてしまった大正」であり、その舞台となる時は、「終わってしまった明治」なのである。『春の雪』の中で、終わってしまった明治はまだ続いていて、そこに「美しい恋愛」があるのだという。明治という時代の中に「美しい恋愛」があるのなら、そこには同時に、明治という時代の悪趣味も排除しうるだけの「貧しさ」がなければならない。明治を美しくしうるのは「貧しさ」と「寂しさ」だけで、近代文学の扱う恋愛が「貧しさ」を必須としているのも、それと似た理由だろうと、私は思う。がしかし、『春の雪』の主人公二人は、ゴージャスな上流階級の人間なのだという。ゴテゴテとした着物を着たチンチクリンな女が、美意識を棄て権勢だけで周囲を飾り立ててしまった男たちの統率する世界の中で、果たして美しくなりうるのか。そこにいる男は、「美しい恋」などというものを実践しうるのか。明治という悪趣味な時代が、そのまま「恋」というものを実現させる美に転化しているのなら、それはとんでもない力業である。時代が意識しなかった悪趣味(キッチュ)がそのまま美になり変わる――ということは、それをした作家が時代を転覆させたということになる。その頃の私は、自分の嫌いな“野暮”が明治になってから一般化したと信じていたから、そういう転覆をぜひ見たいと思ったし、それを実現させた作家のテクニックと“成果”を、『春の雪』に読みたいと思ったのである。

「一体、あのゴテゴテとした野暮な悪趣味の中に、美しい透明感が流れうるのか?」と思い、『鹿鳴館』という戯曲を書いた三島由紀夫なら、そういう軽業もやってのけてしまうのだろうと独り決めして、私は『春の雪』に向かったのである。

『春の雪』で最初に私が出会った違和感は、これである――。

《彼はすでに自分を、一族の岩乘な指に刺つた、毒のある小さな棘のやうなものだと感じてゐた。それといふのも、彼は優雅を學んでしまつたからだ。》(『春の雪』二)

この描写を読んで、「なんなんだこの主人公は?」と思ってしまったのは、私が「三島由紀夫」に慣れていなかったからである。松枝清顯は、至って三島由紀夫的な登場人物であるはずなのだが、自分の知らない三島由紀夫に初めて出会った二十二歳の私は、いきなり「へんな人……」と思ってしまった。

そしてその実感は、「四」になって再び登場する。

《――清顕のわがままな心は、同時に、自分を蝕む不安を自分で増殖させるといふふしぎな傾向を持つてゐた。 これがもし戀心であつて、これほどの粘り持續があつたら、どんなに若者らしかつたらう。》

以前に読んだ三島由紀夫の戯曲やエッセイや、昔読みかけて投げ出してしまった小説を思い出して、「三島由紀夫はこういうことを書く人だったな」とは思ったのだが、それでも「なんかへんだ……」と思っていたのは、私が『春の雪』を恋愛小説だと思いこんでいたからである。

この主人公は、《自分を蝕む不安》を増殖させても、《戀心》を増殖させないと言う。「だとしたら、こういう人は恋愛小説の主人公になんかなれないんじゃないのか?」と、二十二歳の単純なる私は思ったが、しかし、どうやらそうではないことが、すぐ後に続く文章で分かった。

《これがもし戀心であつて、これほどの粘りと持續があつたら、どんなに若者らしかつたらう。彼の場合はさうではなかつた。美しい花よりも、むしろ棘だらけの暗い花の種子のはうへ、彼が好んでとびつくのを知つてゐて、聰子はその種子を蒔いたのかもしれない。清顯はもはや、その種子に水をやり、芽生えさせ、つひには自分の内部いつぱいにそれが繁茂するのを待つほかに、すべての關心を失つてしまつた。わき目もふらずに、不安を育てた。》

これは明らかに「恋愛のスタート」である。「なるほど、三島由紀夫は単純な“恋愛”じゃなくて、“不安”という形からしかスタートしない恋愛を書くつもりなんだな」という風に、私は思った。そしてそれが、世間一般の「三島理解」に近いようなものだと思われたのだが、それもやがては崩れてしまう。「八」になると、こんな一節が登場してしまうからである――。

《かうまで人の感情を自分のもののやうに模寫できるのを、彼は今の安堵したひろびろとした心の自由のせゐだと疑はなかつた。自然な感情は陰鬱で、それから遠く離れれば離れるほど、かうも自由になれるのだ。なぜなら自分は、聰子を少しも愛してゐないから。》

作者はわざわざ傍点を振ってまで、恋愛に進もうとはしない主人公の胸の内を肯定している。これは「皮肉」なのか?適度の皮肉ならいいが、恋愛と相い容れないものは、皮肉という名の理性である。こんなものを抱えて恋愛の中に入って行ったら、恋愛が恋愛として成り立たない。理性込みの恋愛とは、自己防衛に足を取られた、中途半端な醜い恋愛である。まさか三島由紀夫がそんなものを書こうとしているとも思わない私は、「一体この松枝清顯というのはどういうやつなんだ?」と思うばかりである。

『春の雪』を読む二十二歳の私は、ほとんど女である。私の態度は、「恋愛小説だと思って読んでるのに、どうして恋愛にならないのよ。さっさと恋愛すればいいのに、ほんとに焦れったいわね!」と怒っている女のそれと同じである。そして私は、この態度を間違っているとは思わない。恋愛小説の読者は女ばかりで、恋愛小説を読む時、人は女になるしかないのである。女の主人公が男に惚れる――だとしたら読者は、その女の立場に立たなければならない。女を主人公とする恋愛小説の読者は圧倒的に女であり、恋愛小説のほとんどが女を主人公にするものであることは、言うまでもない。

逆に、男の主人公が女に惚れるような恋愛小説では、主人公の男を通じて、読者が恋愛の対象である女に接近して行く。恋愛というものは、「相手と一つになりたい」と思う衝動だから、女に接する男は、女になりたいのである。そのため、恋愛小説の主人公となる男は、多くの場合、その男性性を希薄にする。典型は、『源氏物語』の光源氏であろう。彼には「設定」だけあって、「人格」がほとんどない。それでもいいと言うのは、『源氏物語』が、女の読者を対象にして書かれた恋愛小説だからである。そこに「男」が立ち塞がっていたら、読者は「女」に近づけない。恋愛小説の主人公の多くが「男性以前」であるような少年か青年であるのはそのためで、主人公の男が「なんだかはっきりしない男」であることこそが、恋愛小説にとっての肝要事なのである。

恋愛小説の読者は女で、恋愛小説とは、読者に対して「女になれ」と命令するようなものである。ところがしかし、『春の雪』の主人公・松枝清顕はそうではない。男である自分を、絶対に崩そうとはしない。絶対に女になろうとはしないし、自分の外側にいる女の影響下に入ることさえも肯んじない。だからこそここで、「女になる」という恋愛小説の原則は成り立たない。だから私は、少しばかり考えを変えた。「もしかしたらこれは、男のための恋愛小説ではないのか?」と思ったのである。「男のための恋愛小説」――つまり、「男のままで読める恋愛小説」であり、「男であり続けたいと思う男のための恋愛小説」である。「だからへんてこりんな理屈が多いんだろう」と、二十二歳の私は思った。その時の私は、「男が男であり続ける女相手の恋愛」が、「恋愛の不能」の別名だとは思っていなかったのである。

三島由紀夫は、「恋愛小説を読む」ということと「女になる」ということが一つであることを知っている人だと思った。だからこそ、彼の最後の恋愛小説となった『春の雪』は、その常識を引っ繰り返した、「男のための恋愛小説」になるのかと思ったのである。

しかし、そう思った私の期待は、またしても裏切られる。『春の雪』のタイトルの由来ともなる、「十二」のラブシーンである。

《膝掛の下で握ってゐた聰子の指に、こころもち、かすかな力が加はつた。それを合圖と感じたら、又清顯は傷つけられたにちがひないが、その輕い力に誘はれて、清顯は自然に唇を、聰子の唇の上へ載せることができた。

俥の動揺が、次の瞬間に、合はさった唇を引き離さうとした。そこで自然に、彼の唇は、その接した唇のところを要にして、すべての動揺に抗らはうといふ身構へになつた。接した唇の要のまはりに、非常に大きな、匂ひやかな、見えない扇が徐々にひらかれるのを清顯は感じた。》

なんてへんな文章だろうと、これを読んだ私は思った。「これが、雪の人力車の中で初めて唇を交わす二人の描写なのか?」と、二十二歳の私は思った。外は降りしきる春の雪=明治の雪である。年若い男女は人力車の中――そんな「情緒纏綿」としか言いようのない設定で語られるものが、どうして解剖学のテキストのような、「接吻という事実を詳細に解説する文章」なのか?《非常に大きな、匂ひやかな、見えない扇》はいいが、そんな表現を持ち出すのなら、「その前をもうちょっとうっとりさせるような文章にしてくれ」と言いたい。そもそも、《清顯は自然に唇を、聰子の唇の上へ載せることができた。》というのがへんである。こんなところで、《載せる》などという表現を使うだろうか?ここは「合はせる」とか「触れる」が普通なんじゃないだろうか?だからこそ私は、「一体この文章はなんなんだ?」と思う。

その後に続く文章――《そのとき清顯はたしかに忘我を知つたが、さりとて自分の美しさを忘れてゐたわけではない。》を、私は不思議だとは思わない。そういう自意識の強い男だっている。「恋愛なんかなんだ」と思っている若い男はそうなる。そうなってしかし、自分が直面してしまった恋愛に溺れて行く。溺れながらも、自意識だけはしっかと持っている――そういう恋愛だってあるだろうと私は思うから、この一行だけはへんだと思わない。しかしだからと言って、その後に続く文章を自然だとも思わない。

《自分の美しさと聰子の美しさが、公平に等しなみに眺められる地點からは、きつとこのとき、お互ひの美が水銀のやうに融け合うのが見られたにちがひない。》

そんなものが《見られた》から、なんだと言うのだろう?なんだってある種の男が、接吻の最中に《自分の美しさ》をしっかりと自覚したりするのかと言えば、それは、恋愛という没我の中に入って行こうとするためだ。たとえて言えば、それは、素潜りの前の深呼吸である。それをしなければ、恋愛の中で自分を見失い、溺れてしまう。《自分の美しさ》を自覚する男は、そうして接吻以降の行為へ没入して行くことになる――そのためにこそ、「自分の美しさを自覚する」などという自意識はある。ところがしかし、この松枝清顯は違う。彼が没入しようとするのは「恋愛」ではなく、接吻している自分とその相手の女を「眺める」という行為なのだ。そんなものを眺めてどうするのか?――その問いに、作者はすぐに答える。

《拒むやうな、いらいらした、とげとげしたものは、あれは美とは關係のない性質であり、孤絶した個體といふ妄信は、肉體にではなくて、精神にだけ宿りがちな病氣だとさとるのであつた。》

この主人公は、《お互ひの美が水銀のやうに融け合ふ》ことを実感して、やっと恋愛の陶酔の中に入って行ける人らしいし、三島由紀夫という作家もまた、そうまで書かなければ恋愛小説は成り立たないと考えている作家らしいのである。描写は、ここら辺からようやく「接吻の陶酔」へと変わって行くのだが、しかし、それを語るのもまた、とんでもなくへんな文章である。

《清顯の中の不安がのこりなく拭はれてはつきりと幸福の所在が確かめられると、接吻はますますきつい決斷の調子に變わつて行った。》

十九歳になったばかりのプライドの高い男が、初めてのキスに緊張している。しかしその相手は、自分を受け入れてくれる女なのだから、その緊張はすぐに溶ける。溶けると共に、恋の至福が訪れる。それは分かるが、しかしそうなってどうして、そこに《決斷の調子》が登場するのか?それが「突進」なら分かるが、なぜ《決斷》なのか?こんな言葉を使われたら、この恋の主人公は、したくてキスをしているのではなく、「したくもないキスを敢えてしている」になってしまう。「初めての三島文学」に戸惑う私は、「世間の人は、こういうわけの分からないことをこそ“文学”と言うのだろうか?」と、首を傾げる。私にとって、「初めての三島文学」は「初めての近代文学」と同義のようなもので、それ以前の私は、日本の近代文学なんかまともに読んだことがなかったのである。」橋本治『「三島由紀夫」とはなにものだったのか』新潮文庫、2002.pp.84-93.

江戸の町人のみならず、昭和の庶民だって、この『春の雪』のキスシーンの描写がなんでこんなに面倒臭くえんえん「へんな」言葉で塗り上げられちゃうのか、もっとバシっと決めろよ!と思う。でも、「明治の悪趣味」を美化しようとするエリート男は、どこまでも人工的にこの作業をやめない。今なら高校生でもそれを滑稽だと言えるが、ステータスある男たちによって「これが最高の文学だ」と言われていた時代には、怖くて言えなかったのが「戦後」だったんだな。

B.オリンピックやる価値あるのか?

コロナウイルス蔓延により1年延期となったオリンピック・パラリンピックだが、仮に来年初めには世界で終息したとしても、今年計画されたままの東京開催を実施するべきだろうか?近年のオリンピックが、金まみれ、利権まみれで肥大してきたことへの批判はありながら、招致決定以来の盛り上げキャンペーン万歳!の大合唱に押されて、やめた方がいい、という声はかき消された。でも、コロナでこうなってしまえば、もう一度問題を再考してみる価値はある。

「再考2020 商業主義 弊害しか見えない コラムニスト 小田嶋隆さん

東京大会に一言:「意義があるとしたら、今の五輪の枠組みに引導を渡すことか。商業主義から離れ、規模を小さくして正常化するための最初の大会にできるかもしれない」

延期決定までのドタバタから、政府、東京都、組織委員会に国際オリンピック委員会(IOC)と電通も加えて、東京大会に関わる組織のガバナンスはどうなっているのか、という問題が見えた。全員悪役の映画を見ているような気持ちだ。追加経費を巡るやりとりについても、検証されないまま放置されている。

どこにリーダーシップがあって、誰が責任を持って決断し、どんな風に話が進んでいるのかがわかりにくい構造になっている。

そもそも東京大会については招致段階から反対だ。

全部うやむやにして、書類まで焼いてしまった長野五輪のいやな記憶がある。石原慎太郎知事(当時)が招致を言い出した時の「この国には夢の力が必要だ」みたいなかけ声は、国家主義丸出しのどうしようもないものだった。安倍政権の五輪への乗っかり方もすごく気持ち悪い。五輪を言い訳や口実にして、いろんなことを一挙にやろうとする下心が露骨に見える。

朝日新聞を含めた全国紙4社も「東京2020オリンピックオフィシャルパートナー」として乗っかっている。メディアとの不健康な関係も反対する理由だ。

五輪がアマチュアスポーツの祭典ではなくなって久しいし、近年の大会は弊害しか見えない。どんなに絵がきれいでも、額縁が嫌いだと見たくなくなる。世界のトップ選手が会する五輪は絵として素晴らしいのに、腐った額縁で提供していいのかということだ。

商業主義に走る前までは五輪には意味があった。1964年の東京五輪で印象に残るのは、世界にはいろんな競技があってすごい選手がいるという驚きだ。それがスポーツの素朴なおもしろさだった。

いまは各競技のワールドカップや世界選手権の方がスポーツを楽しむための枠組みが機能している。五輪となると、国だとか、メダル数だとか、もうかるもうからないという金の話になってしまう。スポーツをスポイルしている最たるものが五輪だ。

新型コロナはグローバリズムを見直すきっかけになった。垣根を取っ払えばすべていいわけではないと、ウイルスは人類を叱っているわけだ。五輪はグローバリズムのグロテスクな側面の象徴のようなもの。米国の4大スポーツやサッカー、ゴルフ、テニスなどお金の取れる競技は入れず、マイナー競技が集まれば、いい大会になる。(聞き手・構成 編集委員・潮智史)」朝日新聞2020年5月29日朝刊14面、スポーツ欄。

1964年東京五輪の記憶は、ぼくも大きな感動のシーンとして残っている。スポーツ競技というものがぼくたちの生活に、かなり大きな意味をもつことはあのオリンピックによって植えつけられた面はある。ナショナリズム高揚やメダルを取れ!と選手を追い詰める世論やメディアの期待には、反発したけれども、オリンピックそのものはやってよかったと思った。しかし、あの時代と違って、今のオリンピックは巨大な浪費の坩堝で、これで経済的利益を狙う下心が見え隠れする。やめてもいいかな、と思う。