スカイマーク井出会長インタビュー後半。

スカイマークの破綻の背景と真実。

とても重要な記事なので保管します。

元記事はこちら。

http://toyokeizai.net/articles/-/85675

~~~~~~

東洋経済オンライン|新世代リーダーのためのビジネスサイト

スカイマーク退任会長が明かす「失敗の本質」

中川 雅博:週刊東洋経済編集部 記者

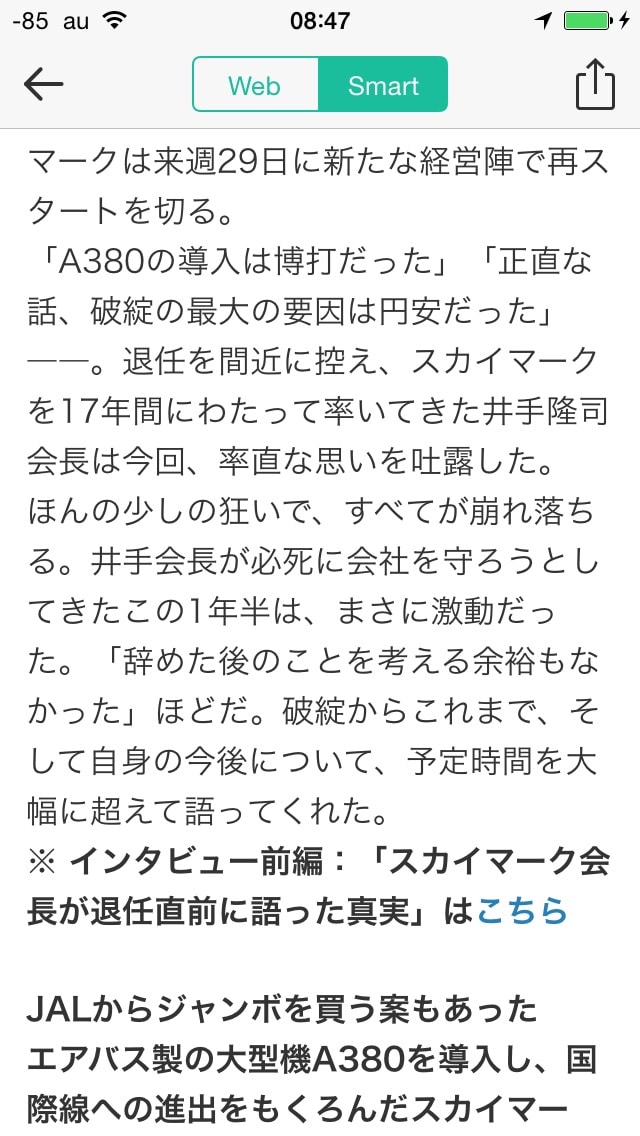

井手会長はスカイマークが経営破綻に至った過程を赤裸々に語ってくれた(撮影:大澤誠)

今年1月の経営破綻から早8カ月。スカイマークは来週29日に新たな経営陣で再スタートを切る。

「A380の導入は博打だった」「正直な話、破綻の最大の要因は円安だった」――。退任を間近に控え、スカイマークを17年間にわたって率いてきた井手隆司会長は今回、率直な思いを吐露した。

ほんの少しの狂いで、すべてが崩れ落ちる。井手会長が必死に会社を守ろうとしてきたこの1年半は、まさに激動だった。「辞めた後のことを考える余裕もなかった」ほどだ。破綻からこれまで、そして自身の今後について、予定時間を大幅に超えて語ってくれた。

※ インタビュー前編:「スカイマーク会長が退任直前に語った真実」はこちら

JALからジャンボを買う案もあった

エアバス製の大型機A380を導入し、国際線への進出をもくろんだスカイマーク。実は、当初はもっと“割安な”別の計画も検討されていた。

「2010年1月にJALが経営破綻した際、ジャンボ機(B747)を手放した。その12機をわれわれが買いたいということで、入札に応じた。1機10億円でまとめて買いましょうと。当時のキャッシュフローでは100億円ほどの投資も可能だと考え、ジャンボを使って国際線に行こうと話をしていた。

だが、即刻断られた。スカイマークに参入されれば、運賃は下がる。当然、敵に塩は送れないという話だろう。その結果、A380で進めることになった」

A380に加えて、スカイマークにとって大きな誤算となったのが、A330の存在だった。国際線の計画とは別に、需要の細る国内線でも挽回を目指した策だったが、結局は自らの首を絞めることとなった。

(撮影:大澤誠)

「現在、羽田では36の発着枠を持っているが、国交省はこれ以上国内線の枠は増やさず、増枠分は国際線に振り向けるという方針だ。ということは、国内線で生き残るには幹線で座席を増やし、収益を上げていくしかない。

そこで、より大きな機材を入れてキャパシティを増やそうと決めた。たまたまA330を安価にリースできるという話が来たので、それを幹線だけに入れることにした。10機入れれば、B737の時に比べて座席数が6割増しになる計算だった。

すべてエコノミーにすれば、B737と比べて2倍の座席数が取れるが、ゆったりとしたシートで運賃が安くて品質のいいものを提供しようとした。十分にマーケットを引きつけることができると考えた。

万一うまくいかなくても、この機材であればハワイに飛ばせるので国際線にも使える。国内外両方に展開できるので、リースであればやろうという話になった」

われわれは思い上がっていた

A380の導入を決めたのが2010年、A330は2012年だった。しかし、予想外の円安が一連の計画に狂いを生じさせた。2012年末の安倍政権発足後、急激に円安が進行し、ドル建て払いが膨らんだ。

「最近落ち着いて考えるようになって気づいたことだが、利益率が高かった頃は逆に円高の恩恵が大きかったのに、自分たちで錯覚していた部分もあった。われわれのビジネスモデルで利益が上がっていたのだと。本来ドル払いが多いので、円高にすごく助けられていた。

リーマンショック後にJALが破綻し、ANAも大赤字。そんな時に、スカイマークは独り勝ち状態だった。われわれは思い上がっていた。正直なところ、2009~2011年の頃はANAの背中が見えたとも思った。JALと合併前のJASほどの規模になりつつあったし、国際線に進出したら一気に叩けると感じた。

しかし、円高によって利益が上がっていたのだとすれば、3年も先のことに手を出すのではなく、そのときに機材を買って飛ばすべきだった。キャッシュフローもあったわけだから、1機でもいい、A380の導入が完了していれば問題はなかった」

A380の購入中止を検討し始めたのは2014年1月。選択肢は2つあった。1つは、円安の影響を少しでも抑えるため、機材の受け渡し時期を延ばすこと。もう1つは、A380の前払い金が返却されないことを前提に、ほかの機材に変えられないかと提案をすることだった。

(撮影:尾形文繁)

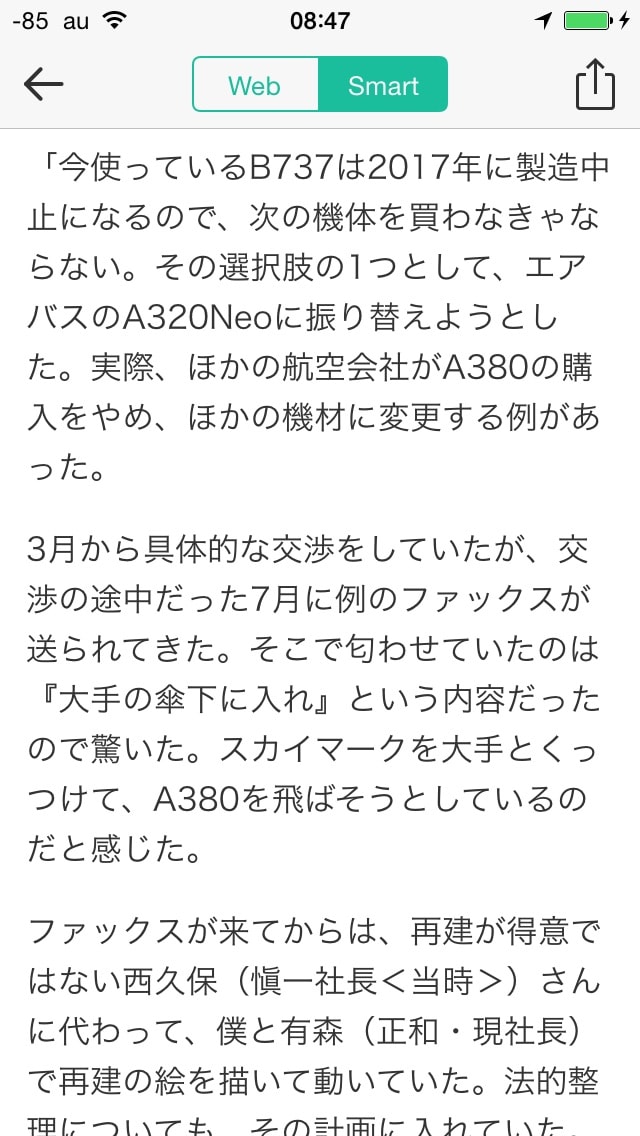

「今使っているB737は2017年に製造中止になるので、次の機体を買わなきゃならない。その選択肢の1つとして、エアバスのA320Neoに振り替えようとした。実際、ほかの航空会社がA380の購入をやめ、ほかの機材に変更する例があった。

3月から具体的な交渉をしていたが、交渉の途中だった7月に例のファックスが送られてきた。そこで匂わせていたのは『大手の傘下に入れ』という内容だったので驚いた。スカイマークを大手とくっつけて、A380を飛ばそうとしているのだと感じた。

ファックスが来てからは、再建が得意ではない西久保(愼一社長<当時>)さんに代わって、僕と有森(正和・現社長)で再建の絵を描いて動いていた。法的整理についても、その計画に入れていた。

実は9月に大きな増資が入る予定だったが、結局流れた。これが打撃になった。ただそれは、西久保さんにオーナーシップを手放してほしいという話で、素人に経営権を渡すのはいかがなものかということになった」

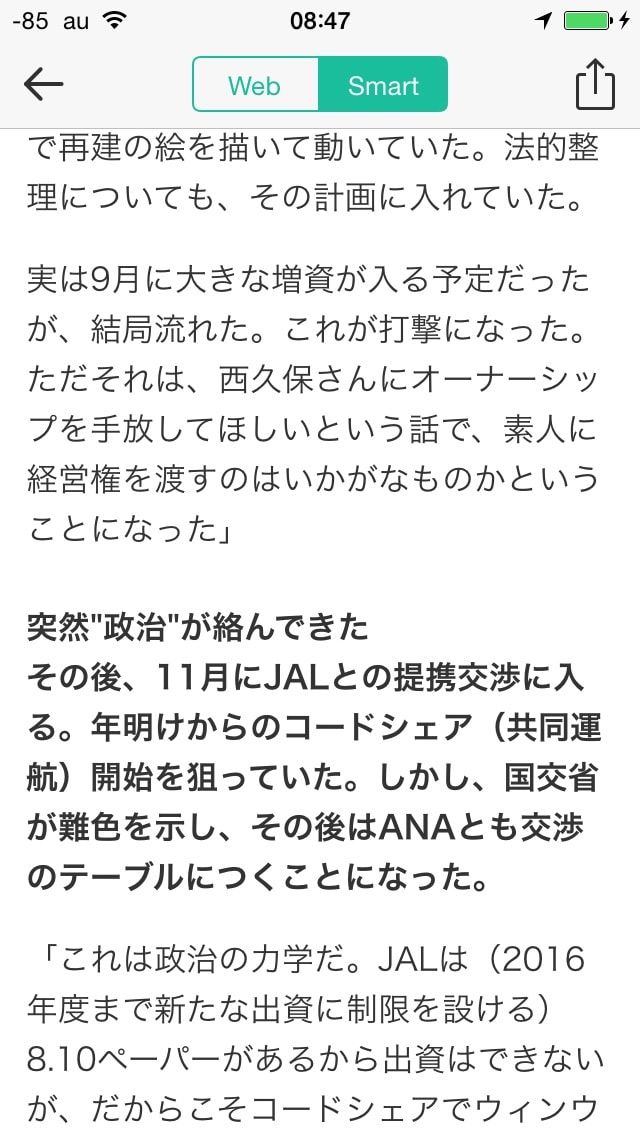

突然"政治"が絡んできた

その後、11月にJALとの提携交渉に入る。年明けからのコードシェア(共同運航)開始を狙っていた。しかし、国交省が難色を示し、その後はANAとも交渉のテーブルにつくことになった。

「これは政治の力学だ。JALは(2016年度まで新たな出資に制限を設ける)8.10ペーパーがあるから出資はできないが、だからこそコードシェアでウィンウィンにやりませんかと持ち掛けた。コストも抑えられるし、固定的な収入も得られる。ANAは、出資する航空3社も含めると、多くの羽田発着枠を持ち、すでにコードシェアも互いにやっているので、われわれから見たら不公平だった。

しかし、そこに“政治”が絡んできた。JAL単独ではなく、両方、もしくはANAだけだと。年末まではこのまま行けると考えていたので、具体的な路線の話もJALとはしていたが、土壇場でANAありきになった。そこから、シナリオがぐるっと変わってしまった」

年が明け、資金不足は深刻になる。1月13日にはスカイマークが申し入れた整備部品の売却をANAが断り、実施的に支援をしないと通告。この時点で単独での再建の道を選ぶことになる。そこに現れたのが、今回スカイマークに過半の出資をすることになった投資ファンドのインテグラルだ。

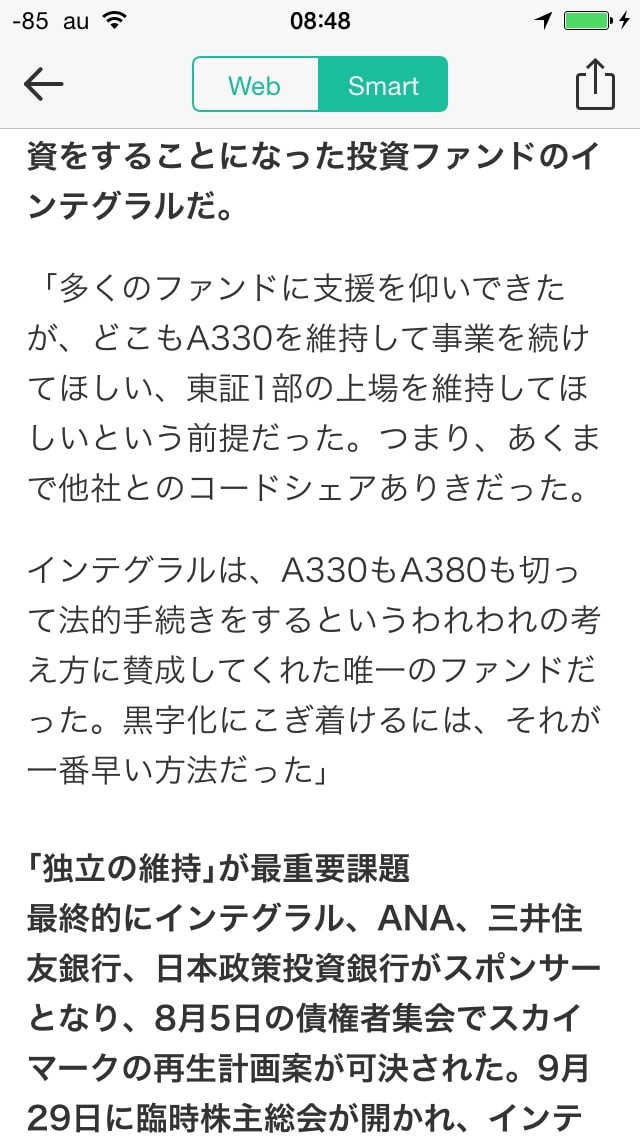

「多くのファンドに支援を仰いできたが、どこもA330を維持して事業を続けてほしい、東証1部の上場を維持してほしいという前提だった。つまり、あくまで他社とのコードシェアありきだった。

インテグラルは、A330もA380も切って法的手続きをするというわれわれの考え方に賛成してくれた唯一のファンドだった。黒字化にこぎ着けるには、それが一番早い方法だった」

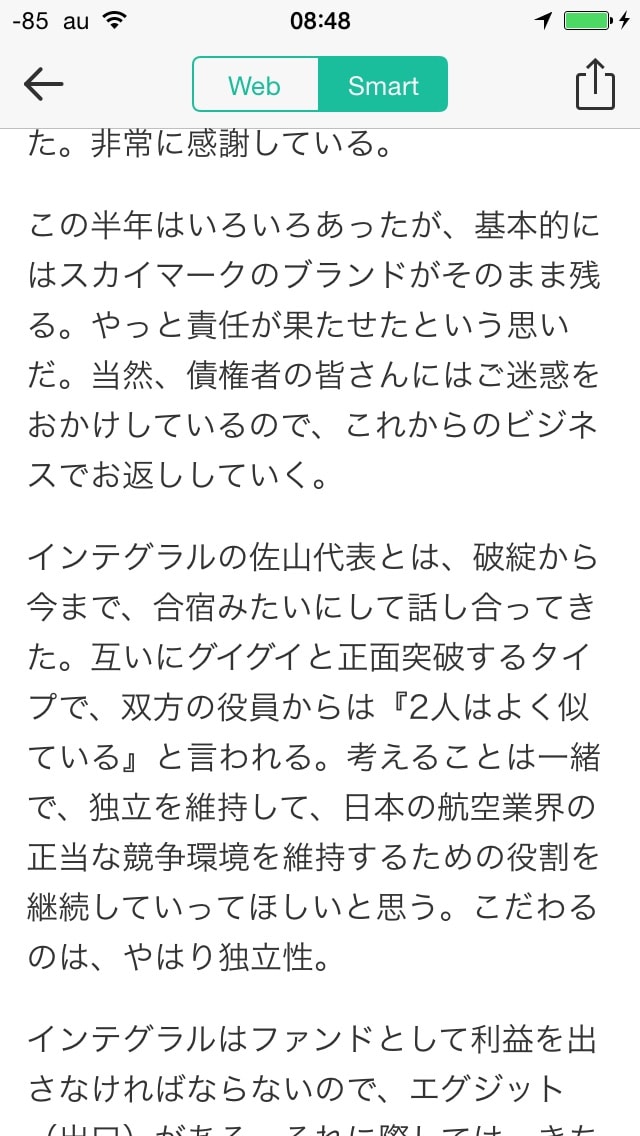

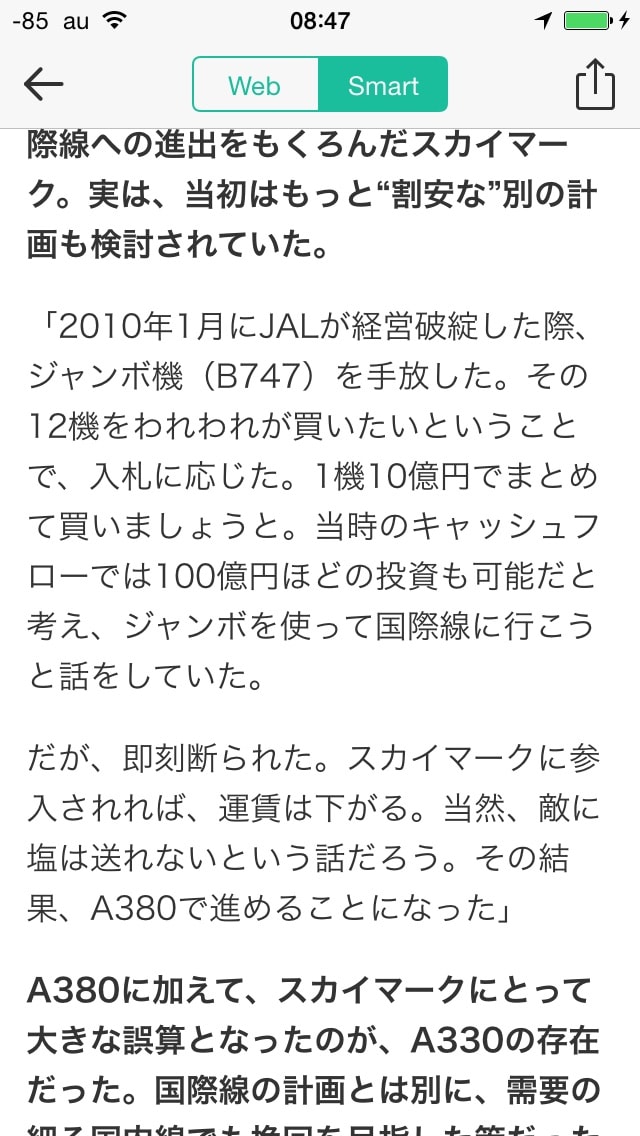

「独立の維持」が最重要課題

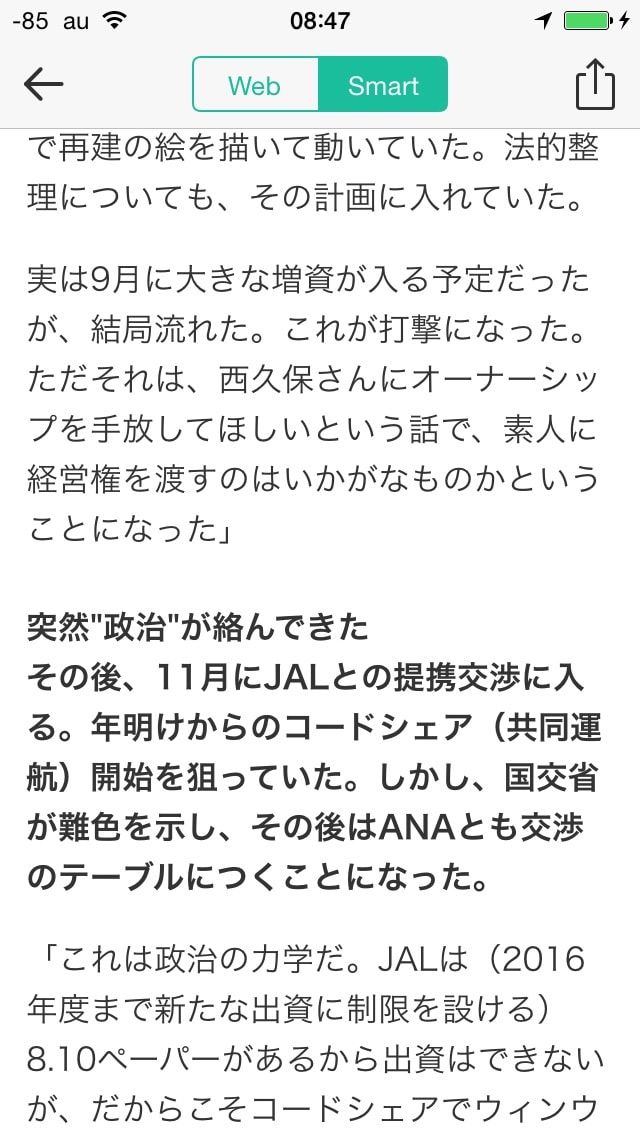

最終的にインテグラル、ANA、三井住友銀行、日本政策投資銀行がスポンサーとなり、8月5日の債権者集会でスカイマークの再生計画案が可決された。9月29日に臨時株主総会が開かれ、インテグラルの佐山展生代表が会長に、政投銀出身の市江正彦氏が社長に就任する。

(撮影:大澤誠)

「7月からは単月黒字になっている。8月、9月も順調だ。このまま行けば、5年を待たずして早期に再上場を果たせる会社になると思う。ANAに譲ってもらい、独立性と雇用の維持を約束してもらった。非常に感謝している。

この半年はいろいろあったが、基本的にはスカイマークのブランドがそのまま残る。やっと責任が果たせたという思いだ。当然、債権者の皆さんにはご迷惑をおかけしているので、これからのビジネスでお返ししていく。

インテグラルの佐山代表とは、破綻から今まで、合宿みたいにして話し合ってきた。互いにグイグイと正面突破するタイプで、双方の役員からは『2人はよく似ている』と言われる。考えることは一緒で、独立を維持して、日本の航空業界の正当な競争環境を維持するための役割を継続していってほしいと思う。こだわるのは、やはり独立性。

インテグラルはファンドとして利益を出さなければならないので、エグジット(出口)がある。それに際しては、きちんとスカイマークの生え抜きの経営陣と協議して決める。もちろんANAとは株主間契約で話さなければならないが、すべてをANAに売るということはありえない。

ANAの持分法適用会社、あるいは子会社になったとすれば、独立性はなくなる。これはANAの経営陣も公約しているので、ちゃんと守ってもらえると考えている。インテグラルの株の売り先は重要で、再上場時に市場で流すのか、ほかの投資家とスワップするのか。独立の維持という意味では、今後これが一番重要な課題になっていく」

「航空券の予約システムに関しても、西久保さんが作った既存のスカイマークのシステムを変えず、独立性を担保する。その前提でANAとはコードシェアの交渉をしている。

ANAが出資するほかの新規航空会社はもともと自社のシステムを持っていないので、ANAのシステムを使えばコストは抑えられる。だが、われわれは自社システムがあるので、他社のものを使うとなると、逆にコストを上げてしまう」

西久保氏とは今も連絡を取り合っている

井手隆司(いで・たかし)●西南学院大学卒。キャセイパシフィック航空、ブリティッシュ・エアウェイズを経て、1998年にスカイマーク社長に就任。2003年に西久保愼一氏が社長に就いて以降は副会長、会長として整備や運航を指揮(撮影:大澤誠)

新体制への移行と同時に、井手氏はスカイマークを去る。山あり谷ありだった17年が、まもなく幕を閉じようとしている。

「今後のことは何も考えていない。最後の最後まで債権者を回って、今後のビジネスの継続をお願いしている。最後は9月25日のロールスロイスだったかな。退任後を考える余裕もなく、今日まで来ている。今後じっくり考えたい。

西久保さんとは連絡を取り合っているし、定期的に会っている。彼は“相棒”だった。今でも仲のいい友人。多くの人が西久保さんは強引だというが、すごく慎重派。僕から言わせれば、繊細で芸術家タイプだ。

それだけに斬新な発想が出てくるし、1つのことに対していろいろな工夫をしていく。僕に足りないものを埋めてくれていた。ただ、ビジネスに関しては、お互い必ず納得しないと前に進めなかった。1人でも反対すれば止めるのが基本方針だった。

彼はスカイマークを去った後も事業意欲があった。『一緒にやらないか』と誘いも受けたが、僕は『もうやめなさい』と伝えた。『残り少ない人生だから、自由に暮らした方がいい』と。彼とは仕事はせずに、友人関係でいたほうが長続きするだろうなと思う」

~~~~~~

スカイマークの破綻の背景と真実。

とても重要な記事なので保管します。

元記事はこちら。

http://toyokeizai.net/articles/-/85675

~~~~~~

東洋経済オンライン|新世代リーダーのためのビジネスサイト

スカイマーク退任会長が明かす「失敗の本質」

中川 雅博:週刊東洋経済編集部 記者

井手会長はスカイマークが経営破綻に至った過程を赤裸々に語ってくれた(撮影:大澤誠)

今年1月の経営破綻から早8カ月。スカイマークは来週29日に新たな経営陣で再スタートを切る。

「A380の導入は博打だった」「正直な話、破綻の最大の要因は円安だった」――。退任を間近に控え、スカイマークを17年間にわたって率いてきた井手隆司会長は今回、率直な思いを吐露した。

ほんの少しの狂いで、すべてが崩れ落ちる。井手会長が必死に会社を守ろうとしてきたこの1年半は、まさに激動だった。「辞めた後のことを考える余裕もなかった」ほどだ。破綻からこれまで、そして自身の今後について、予定時間を大幅に超えて語ってくれた。

※ インタビュー前編:「スカイマーク会長が退任直前に語った真実」はこちら

JALからジャンボを買う案もあった

エアバス製の大型機A380を導入し、国際線への進出をもくろんだスカイマーク。実は、当初はもっと“割安な”別の計画も検討されていた。

「2010年1月にJALが経営破綻した際、ジャンボ機(B747)を手放した。その12機をわれわれが買いたいということで、入札に応じた。1機10億円でまとめて買いましょうと。当時のキャッシュフローでは100億円ほどの投資も可能だと考え、ジャンボを使って国際線に行こうと話をしていた。

だが、即刻断られた。スカイマークに参入されれば、運賃は下がる。当然、敵に塩は送れないという話だろう。その結果、A380で進めることになった」

A380に加えて、スカイマークにとって大きな誤算となったのが、A330の存在だった。国際線の計画とは別に、需要の細る国内線でも挽回を目指した策だったが、結局は自らの首を絞めることとなった。

(撮影:大澤誠)

「現在、羽田では36の発着枠を持っているが、国交省はこれ以上国内線の枠は増やさず、増枠分は国際線に振り向けるという方針だ。ということは、国内線で生き残るには幹線で座席を増やし、収益を上げていくしかない。

そこで、より大きな機材を入れてキャパシティを増やそうと決めた。たまたまA330を安価にリースできるという話が来たので、それを幹線だけに入れることにした。10機入れれば、B737の時に比べて座席数が6割増しになる計算だった。

すべてエコノミーにすれば、B737と比べて2倍の座席数が取れるが、ゆったりとしたシートで運賃が安くて品質のいいものを提供しようとした。十分にマーケットを引きつけることができると考えた。

万一うまくいかなくても、この機材であればハワイに飛ばせるので国際線にも使える。国内外両方に展開できるので、リースであればやろうという話になった」

われわれは思い上がっていた

A380の導入を決めたのが2010年、A330は2012年だった。しかし、予想外の円安が一連の計画に狂いを生じさせた。2012年末の安倍政権発足後、急激に円安が進行し、ドル建て払いが膨らんだ。

「最近落ち着いて考えるようになって気づいたことだが、利益率が高かった頃は逆に円高の恩恵が大きかったのに、自分たちで錯覚していた部分もあった。われわれのビジネスモデルで利益が上がっていたのだと。本来ドル払いが多いので、円高にすごく助けられていた。

リーマンショック後にJALが破綻し、ANAも大赤字。そんな時に、スカイマークは独り勝ち状態だった。われわれは思い上がっていた。正直なところ、2009~2011年の頃はANAの背中が見えたとも思った。JALと合併前のJASほどの規模になりつつあったし、国際線に進出したら一気に叩けると感じた。

しかし、円高によって利益が上がっていたのだとすれば、3年も先のことに手を出すのではなく、そのときに機材を買って飛ばすべきだった。キャッシュフローもあったわけだから、1機でもいい、A380の導入が完了していれば問題はなかった」

A380の購入中止を検討し始めたのは2014年1月。選択肢は2つあった。1つは、円安の影響を少しでも抑えるため、機材の受け渡し時期を延ばすこと。もう1つは、A380の前払い金が返却されないことを前提に、ほかの機材に変えられないかと提案をすることだった。

(撮影:尾形文繁)

「今使っているB737は2017年に製造中止になるので、次の機体を買わなきゃならない。その選択肢の1つとして、エアバスのA320Neoに振り替えようとした。実際、ほかの航空会社がA380の購入をやめ、ほかの機材に変更する例があった。

3月から具体的な交渉をしていたが、交渉の途中だった7月に例のファックスが送られてきた。そこで匂わせていたのは『大手の傘下に入れ』という内容だったので驚いた。スカイマークを大手とくっつけて、A380を飛ばそうとしているのだと感じた。

ファックスが来てからは、再建が得意ではない西久保(愼一社長<当時>)さんに代わって、僕と有森(正和・現社長)で再建の絵を描いて動いていた。法的整理についても、その計画に入れていた。

実は9月に大きな増資が入る予定だったが、結局流れた。これが打撃になった。ただそれは、西久保さんにオーナーシップを手放してほしいという話で、素人に経営権を渡すのはいかがなものかということになった」

突然"政治"が絡んできた

その後、11月にJALとの提携交渉に入る。年明けからのコードシェア(共同運航)開始を狙っていた。しかし、国交省が難色を示し、その後はANAとも交渉のテーブルにつくことになった。

「これは政治の力学だ。JALは(2016年度まで新たな出資に制限を設ける)8.10ペーパーがあるから出資はできないが、だからこそコードシェアでウィンウィンにやりませんかと持ち掛けた。コストも抑えられるし、固定的な収入も得られる。ANAは、出資する航空3社も含めると、多くの羽田発着枠を持ち、すでにコードシェアも互いにやっているので、われわれから見たら不公平だった。

しかし、そこに“政治”が絡んできた。JAL単独ではなく、両方、もしくはANAだけだと。年末まではこのまま行けると考えていたので、具体的な路線の話もJALとはしていたが、土壇場でANAありきになった。そこから、シナリオがぐるっと変わってしまった」

年が明け、資金不足は深刻になる。1月13日にはスカイマークが申し入れた整備部品の売却をANAが断り、実施的に支援をしないと通告。この時点で単独での再建の道を選ぶことになる。そこに現れたのが、今回スカイマークに過半の出資をすることになった投資ファンドのインテグラルだ。

「多くのファンドに支援を仰いできたが、どこもA330を維持して事業を続けてほしい、東証1部の上場を維持してほしいという前提だった。つまり、あくまで他社とのコードシェアありきだった。

インテグラルは、A330もA380も切って法的手続きをするというわれわれの考え方に賛成してくれた唯一のファンドだった。黒字化にこぎ着けるには、それが一番早い方法だった」

「独立の維持」が最重要課題

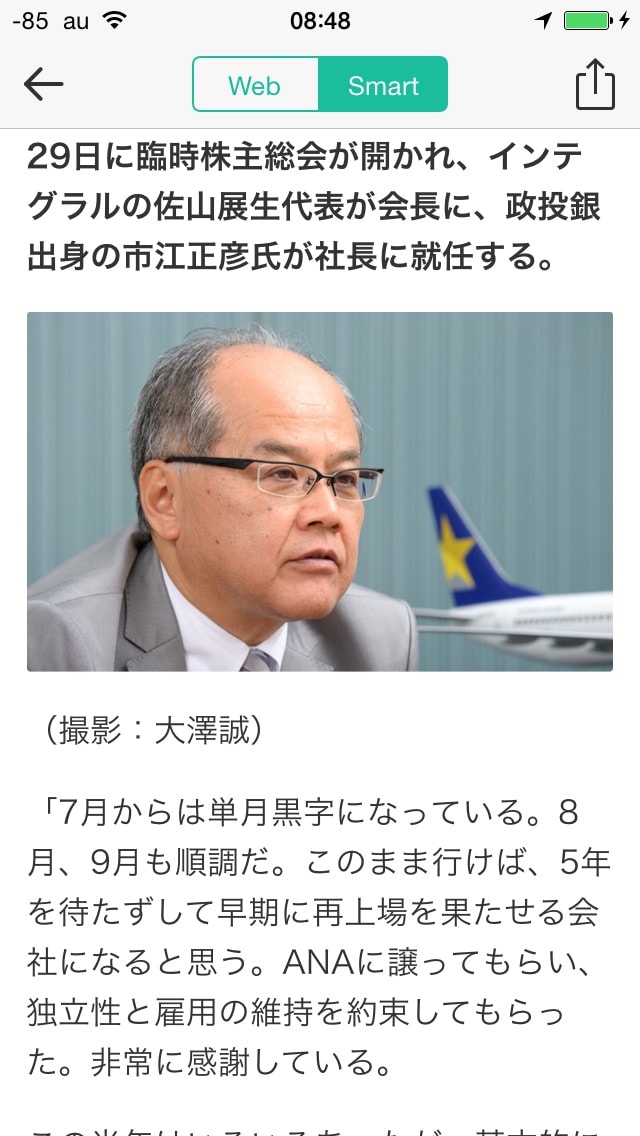

最終的にインテグラル、ANA、三井住友銀行、日本政策投資銀行がスポンサーとなり、8月5日の債権者集会でスカイマークの再生計画案が可決された。9月29日に臨時株主総会が開かれ、インテグラルの佐山展生代表が会長に、政投銀出身の市江正彦氏が社長に就任する。

(撮影:大澤誠)

「7月からは単月黒字になっている。8月、9月も順調だ。このまま行けば、5年を待たずして早期に再上場を果たせる会社になると思う。ANAに譲ってもらい、独立性と雇用の維持を約束してもらった。非常に感謝している。

この半年はいろいろあったが、基本的にはスカイマークのブランドがそのまま残る。やっと責任が果たせたという思いだ。当然、債権者の皆さんにはご迷惑をおかけしているので、これからのビジネスでお返ししていく。

インテグラルの佐山代表とは、破綻から今まで、合宿みたいにして話し合ってきた。互いにグイグイと正面突破するタイプで、双方の役員からは『2人はよく似ている』と言われる。考えることは一緒で、独立を維持して、日本の航空業界の正当な競争環境を維持するための役割を継続していってほしいと思う。こだわるのは、やはり独立性。

インテグラルはファンドとして利益を出さなければならないので、エグジット(出口)がある。それに際しては、きちんとスカイマークの生え抜きの経営陣と協議して決める。もちろんANAとは株主間契約で話さなければならないが、すべてをANAに売るということはありえない。

ANAの持分法適用会社、あるいは子会社になったとすれば、独立性はなくなる。これはANAの経営陣も公約しているので、ちゃんと守ってもらえると考えている。インテグラルの株の売り先は重要で、再上場時に市場で流すのか、ほかの投資家とスワップするのか。独立の維持という意味では、今後これが一番重要な課題になっていく」

「航空券の予約システムに関しても、西久保さんが作った既存のスカイマークのシステムを変えず、独立性を担保する。その前提でANAとはコードシェアの交渉をしている。

ANAが出資するほかの新規航空会社はもともと自社のシステムを持っていないので、ANAのシステムを使えばコストは抑えられる。だが、われわれは自社システムがあるので、他社のものを使うとなると、逆にコストを上げてしまう」

西久保氏とは今も連絡を取り合っている

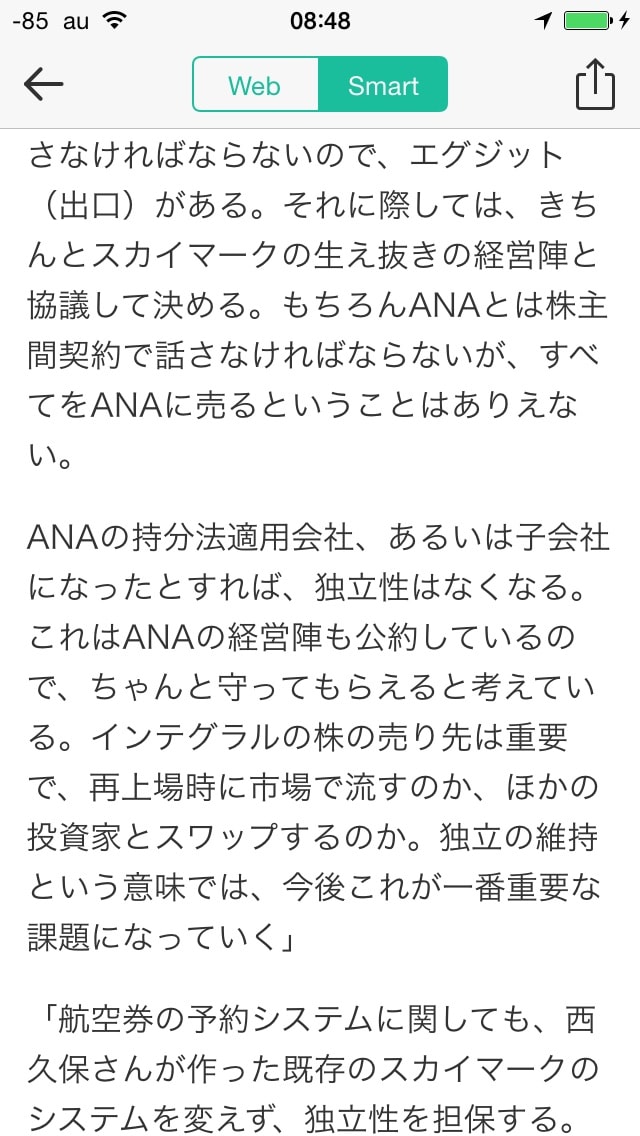

井手隆司(いで・たかし)●西南学院大学卒。キャセイパシフィック航空、ブリティッシュ・エアウェイズを経て、1998年にスカイマーク社長に就任。2003年に西久保愼一氏が社長に就いて以降は副会長、会長として整備や運航を指揮(撮影:大澤誠)

新体制への移行と同時に、井手氏はスカイマークを去る。山あり谷ありだった17年が、まもなく幕を閉じようとしている。

「今後のことは何も考えていない。最後の最後まで債権者を回って、今後のビジネスの継続をお願いしている。最後は9月25日のロールスロイスだったかな。退任後を考える余裕もなく、今日まで来ている。今後じっくり考えたい。

西久保さんとは連絡を取り合っているし、定期的に会っている。彼は“相棒”だった。今でも仲のいい友人。多くの人が西久保さんは強引だというが、すごく慎重派。僕から言わせれば、繊細で芸術家タイプだ。

それだけに斬新な発想が出てくるし、1つのことに対していろいろな工夫をしていく。僕に足りないものを埋めてくれていた。ただ、ビジネスに関しては、お互い必ず納得しないと前に進めなかった。1人でも反対すれば止めるのが基本方針だった。

彼はスカイマークを去った後も事業意欲があった。『一緒にやらないか』と誘いも受けたが、僕は『もうやめなさい』と伝えた。『残り少ない人生だから、自由に暮らした方がいい』と。彼とは仕事はせずに、友人関係でいたほうが長続きするだろうなと思う」

~~~~~~

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます