『食ひ改めよ -無病健康法-』(久留弘三:著、体行会:1937年刊)という本をご紹介しています。今回は第2回目です。

◆食養道

この当時(昭和12年)、日本の医学の進歩は目覚ましく、師であるドイツを凌駕するものがあるとさえ言われていたそうです。しかし、皮肉にも、病気は減少するどころか、かえって益々増加の傾向を示していたため、著者の久留弘三氏は、

「医学の進歩といふのは、病気や病人の減少を意味するのではなく、それは医博(医学博士)が増加することであり、近代的設備を誇る壮麗なる病院が増設せられることである。」

「全く現在の西洋医学は、人間の生命には縁遠いものであり、無力なものである。」

と、西洋医学の問題点を鋭く指摘しています。(この指摘は、残念ながら今日でも真実で、医学が進歩したという割には、どこの病院も病人であふれています。)

そこで、久留氏が紹介するのが食養道です。

彼は序文において、「生きる」ということはそんなに難しいものであるはずがない、現代の人間が若死にしたり病気で苦しんだりするのは、人間が「自然を生きる」ことを忘れたからである、食養道は、この自然を生きる原則を教えてくれるので、その道理さえ呑み込めば、健康はひとりでに向こうからやってくる、と明言しています。

食養道の始祖は、陸軍薬剤監:石塚左玄(いしづかさげん)氏で、この人は、日本古来の食事法を深く研究し、これに化学的批判を加えて、食養道を大成したそうです。

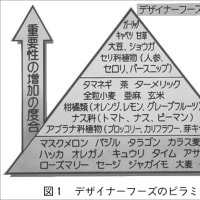

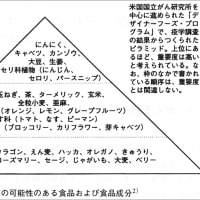

その特徴は、西洋流の栄養学では軽視する無機質に着眼し、その中でも最も重要なのはカリウムとナトリウムであり、この2つが生命を左右するものであると位置づけます。

すなわち、カリウムとナトリウムが調和していれば健康が得られ、バランスが崩れると病気が起こり生命をも失うものであり、さらにその影響は、賢愚、美醜、性格、思想にまで及ぶと断じています。

久留氏は、肥料についてはこの無機成分がやかましく論じられるのに、不思議なことに人体に対してはこの点がまったく忘れられて、ただ有機化合物のデンプンやタンパク質や脂肪のみが取り上げられていることが、栄養科学の根本的な誤りであると指摘していますが、確かにこれは一理ありますね。

それでは、どのような比率で無機質を摂取すればいいのかというと、長年の経験から、カリウム:ナトリウム=5:1の割合が理想的なのだそうです。

また摂取する方法も大事で、食材を精製して薬品にするのではなく、これをできるだけ自然の姿のまま、全体的に摂取することを考えるのが、「食養」の特徴なのだそうです。

次回は、何をどのように食べればよいのかというお話です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます