3.23八尾北医療センター明け渡し弾劾裁判の傍聴闘争への結集を呼びかけます。

*3月23日午後3時 大阪地裁202号大法廷

前回の2月15日の裁判の際に行われた、重松信子さんの陳述を二回に分けて掲載します。

八尾北闘争をつかむために、ぜひ読んで下さい。

陳 述 書(1)

重松 信子

八尾北医療センターは八尾市北部の西郡地域にあり、周囲には住宅が42棟と店舗付住宅9棟、府営住宅が30棟立ち並ぶという一角にあります。住所は、八尾市桂町六丁目18番地の1です。

私は、1995年から八尾北医療センター(当時は、運営委員会)の医師として勤務し、97年からは常勤医として今日まで17年間勤務しています。また、2001年3月からは、医療法人健進会の理事長に就いています。私は、医療法入健進会の代表者であるだけではなく、日々医療と介護の現場で働いているという立場から陳述したいと思います。

はじめに

八尾北医療センターが行ってきた診療行為は、八尾北医療センターに先行する西郡平和診療所、幸生診療所の時代においても、本来、八尾市が地方自治体の責務として行わねばならないことでした。しかし、八尾市が差別の解決に努力するどころか放置したので、西郡住民が自らの力で、西郡平和診療所、幸生診療所を建設し、運営してきたのです。

そして、ようやく、1982年になって八尾市も自らの責任を認め、八尾北医療センターを設置・運営することにより、自治体・行政としての責務を果たすことになりました。しかし、この段階に至っても、八尾市の努力は不十分であり、患者さん・住民のみなさんと力を合わせ、幸生診療所からそのまま移ってきた職員が主体となって、地域の公的医療機関としての責任を果たしてきたのです。

ですから、八尾市が八尾北医療センターを大病院へ売り飛ばすことは絶対許せないと、2005年から医療法人・健進会が八尾北医療センターを運営していますが、本来八尾市が、公的責任において維持・運営すべき診療所です。ましてや、八尾市が地域住民に対して必要な医療を提供すべき責務を負っていることは、現在も将来においても変わりません。こうした八尾北医療センターの役割が5年で終わることもありえないし、八尾市が健進会に対して、八尾北医療センターの明渡しを求めることは、八尾市の地方自治体としての住民に対する医療と福祉を提供すべき責務に全く反するものです。

【1】八尾北医療センターにこめられた歴史

① 前史

第2次大戦前、西郡の人々の寿命は一般地域の3分の1でした。1887年のコレラの流行で西郡人口929人中50人が死亡しました。死亡率は大阪府の6倍と高く、警察が瀕死の者までただちに運んだために死者が埋まった墓場には、うめき声が聞こえたといわれています。

1940年にはトラコーマのために失明者が多数でました。(トラコーマ後遺症の患者は現在も八尾北医療センターに通院しており、睫毛の除去を行っています。)

戦後、1946年には、天然痘が大流行しました。とりわけ西郡地区の被害は甚大で、2000人の人口のうち半数の1000人が天然痘にかかりました。しかし、八尾市は西郡地区の住民に対しては何らの治療もせず、他地区への天然痘の拡大を防ぐため西郡地区が閉鎖された結果、西郡地区では200人近くもの死者が出ました。そのうち9割は、まだ抵抗力のない子供たちだったのです。まさに、差別によって殺されたのです。現在、健進会理事である辻西幸子さんもこの時罹患し、その後、後遺症と闘いつづけているお一人です。

② 西郡平和診療所

「みんな、昔のこと知っとんか。ほんまに苦労した。天然痘で人がゴロゴロ死んで。うちら何人子供亡くしたか。八尾市はほんまにわかっとんか。この八尾北をつぶすことなど絶対させない」(2011年6月地域懇談会での参加者の声)。無医村であった西郡の住民たちは、この怒り・悔しさの中から立ち上がり、自ら資材を持ち寄り、資金を集め、医者を呼んで、1951年、西郡平和診療所を設立しました。

平和診療所は、15坪2階建ての建物で、待合室、処置室、診察室、検査・レントゲン室を備え、診療科目としては、内科、小外科(けがの手当など)、眼科、耳鼻科、産婦人科等がありました。そして、月曜日から金曜日は終日、土曜日及び日曜日も午前中に診療を行っていました。患者数は1日150~180人、病院のない周辺の若江地区などからも多くの通院患者がありました。

だがその後も、赤痢や猩紅熱、ジフテリアなどの伝染病で命を落とす人が絶えず、診療所は住民と一緒に、疾病が単に個人の責任ではなく、住環境、貧困などによるものであること、それを放置した差別行政の結果であることを徹底して追求し、八尾市に対して道路、下水道の整備、住宅建設などをやらせる成果を勝ち取りました。

このように診療所は地域住民と一緒にたたかい住民の命と生活をまもる重要な医療拠点、闘いの拠点となってきたのです。

③ 幸生診療所

この西郡平和診療所が、1966年に法人化され、医療法人健進会・幸生診療所となったのです。

しかし、医者が定着しないという状況が続き、1969年、西郡の人たちは「医師がいない。西郡にきて差別をなくすために闘ってくれる医師はいないか」と70年安保闘争でバリケードストライキ中の京都大学に医師を求めて行ったのです。

それに応えて、末光道正医師(現院長、理事)をはじめ、70年安保・沖縄、狭山闘争を闘った世代の医師や看護師が、住民と共に、差別をゆるさず分断を打ち破って診療活動をやろうと幸生診療所に合流してきました。現在も勤務している藤木好枝看護師、久原正子事務長(現理事)、2007年まで勤務していた川脇恵美子看護師等です。

そして、その当時から、ともに先輩達が築きあげた診療活動を引き継いできた地元出身の職員として、2007年まで勤務していた上杉理知さん、現在も勤務している辻村聡さん、辻西幸子さん(現理事)、2000年まで勤務していた高井順子看護師(現理事)らとともに、30年以上の長年にわたって勤務してきた職員たちが軸になって診療所を地域住民と共に引き継ぎ守ってきたのです。このような例は、大阪府下に30箇所近い地区診療所がありましたが、他の地区の診療所にもない貴重な特筆すべきことです。

ところが、1980年頃になると、戦後解放運動の変質がどんどん進んでいきました。その一つは、みんなで建てた幸生診療所の私物化でした。経営は公私混同、不明朗となり、理事長の北村善蔵氏が市議会議員選挙のために他地域へ診療拠点を拡大し、西郡の地域医療を軽視するようにもなりました。その時、職員は医師と共に抗議し、派遣を拒否し、診療所の私物化をやめさせました。

④ 八尾北医療センターへ

1982年、地域医療を進めるなかで、劣悪な衛生環境に対してもっと設備が整った病院がほしいという住民の要求に応えて、八尾市は、同和事業の一環として八尾北医療センターを建設しました。八尾市北部に医療機関が少なかったことから、行政の責任として、八尾市北部の医療保健の増進を担う公的な医療機関として八尾北医療センターが開設されたのです。

しかし、八尾北医療センター建設に際しては、計画が実行に移されれば健進会(幸生診療所)にとっては地域に競争相手ができることになるので、この計画に対し北村理事長は、「反対」の意向を示し、「職員が八尾北医療センターに移るのは勝手であるが、幸生診療所を退職しても退職金は出せない」と述べて、医師や職員を引き止めようともしてきました。だがそのような中で、地域の人達や患者たちからの「八尾市で計画している病院が建設されたらそちらに移らないか」という呼びかけに応え、1982年9月、末光医師を先頭にすべての職員が北村氏と袂を分かち、新しく出発した八尾北医療センターに移り、カルテもそのまま引き継ぎ、西郡と地域の医療は、こうして八尾北医療センターへ引き継がれました。

⑤ 八尾北医療センターの運営

八尾北医療センターは、旧地区である西郡地域の保健及び医療面の整備を図る地区内医療設備であるとともに、医療機関の不足する市北部の地域医療の充実に寄与するための施設として開設されたものです。従って、本来ならば行政が直接担うべき役割を果たす施設として、八尾市の直営事業とされるべきものでしたが、地元関係者も参加した上での運営を図るため運営委員会による運営という方式が採用されました。

運営委員会は運営、経営に関する資金の調達、関係機関との連絡調整、資金管理その他運営に必要な事項を行っていました。また、運営委員会は、行政関係者4名、地元関係者など7名、管理医師1名の計12名で構成され、行政関係者としては、八尾市の関係部局

である人権部、保健福祉部、財政部、市立病院の各部長職にある者が運営委員に就任し、そして、運営委員会の委員長には、八尾市保健福祉部の部長がその任に当たっていました。 八尾市には2001年以降はこれらとは別に、八尾北医療センター担当の理事が置かれていました。

八尾北医療センターの収入は,医業収入及び八尾市からの補助金が主なものでした。補助金には,地区保健推進事業補助金(府の制度),地区医療施設市有財産保守保安経費補助金,市設置診療施設財産保守保安経費補助金,地区診療施設整備事業補助金(府の制度),地区診療所自立支援事業補助金(府の制度)がありました。

また,八尾市は,八尾北医療センターの設立当初から本件事業譲渡が行われるまで,同センターが医療行政及び同和行政の推進という市の行政施策に沿った運営を行うことができるよう支援することを目的として,同センターに市保健福祉部健康管理課の職員2名を事務長及び総務主任として派遣するとともに,これら2名の職員の給与を負担していました。

さらに,八尾市は,運営委員会との間で使用貸借契約を締結し,契約期間の更新を繰り返すことにより,同センターの設立当初から本件事業譲渡が行われるまでの間,運営委員会に同センターの土地・建物を無償で使用させていたのです。

⑥ 八尾市北部の地域医療を担う公的医療機関

八尾北医療センターに移ってからは、西郡地域だけでなく八尾市北部の医療機関として診療に取り組んできました。保健所との連携、八尾市健康福祉課との連携、医師会との連携、地域との連携など、公的医療機関としての責任を果たしてきました。

とりわけ検査や健診に力を入れてきました。地域的には高血圧や糖尿病が多く、同和事業である保健増進事業を利用し、検査が無料でできるようにし、早期発見早期治療に努めてきました。解放同盟大阪府連は「ムラだけに使え」、日本共産党は「他の診療所の営業妨害になるから一般住民に使うな」と攻撃してきました。しかし、八尾北医療センターは、地区内外の分断を超え、医療費の負担に苦しむ住民の検査のために使って、早期発見早期治療に努めてきました。

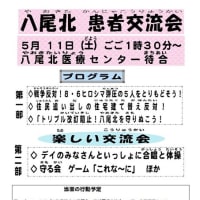

また、慢性疾患なども多い地域で、病気に対する正しい知識を持ってもらうために、月に1回の患者学習会も積極的に取り組んできました。

そして、医療の実態調査の結果、重労働による腰痛、膝関節の疾患の患者が多いことから、整形外科の医師も確保してきました。このような努力によって年間延べ6万人と患者さんの利用は増え定着していったのです。

八尾北医療センターは、内科、小児科、放射線科、心療内科(2001年2月まで)を中心とする診療業務、デイケア事業のほか、市の委託医療機関として基本検診、高齢者インフルエンザ予防接種、乳幼児予防接種、大腸ガン検診等の検診予防事業を実施しています。患者は、1985年度以降年間5万人以上で推移しており、そのうち地区外からの患者数の割合も2001年以降は患者数全体のおおむね過半を占めていました。

⑦ 医療法人健進会へ業務移管

医療法人健進会は、八尾北医療センターが開設されたため、1982年8月末をもって「休眠」状態となりました。その後、2000年に介護保険制度がスタートした際、大阪府は、運営委員会には法人格がないとして、八尾北医療センターに対して、訪問介護事業、居宅介護支援事業の事業認可(事業指定)を行いませんでした。そこで、医療と介護を切り離し、介護も、ひいては医療も地域住民から奪おうとする政府や大阪府のやり方を正すべく、2001年3月に医療法人健進会を休眠状態から起こし、八尾北医療センター内で健進会による介護事業等が開始されました。なお、健進会が上記の各部屋を使用するについての使用料は無償でした。

そして、2005年4月、八尾北医療センターの業務が運営委員会から医療法人健進会に移管され、今日に至っています。この時の事業譲渡に際しても、八尾市は、議会等で繰り返し八尾北医療センターの医療施設としてもつ重要性やその公共的・公益的性格を強調しています。

この事業譲渡に際しては、その条件について末光医師が医療法人健進会の窓口として八尾市と協議を行いました。同センターが開設以来,施設の大規模な補修,整備を行っておらず,老朽化が著しい状態であったことから,八尾市が施設整備費用を支出して,バリアフリー化等の工事を行いました。これは,八尾市が健進会への事業譲渡後も,八尾北医療センターが長期間にわたって市北部の地域医療を担う公益性の高い施設として機能することを期待していたからにほかなりません。

さらに,八尾市は,八尾北医療センターの事業譲渡に際して,2005年3月29日,経営安定化のための資金として9000万円を健進会に貸し付ける旨の金銭消費貸借契約を締結しました。この貸付は,無利息,無担保,無保証で行われており,また,貸付金の弁済方法についても,2008年9月から2033年3月までの長期の分割弁済が合意されています。医療法人健進会は八尾北医療センター以外に事業を行っていないのですから,八尾市が上記のような長期の分割弁済を合意したということは,少なくとも2033年3月までは八尾北医療センターの事業を継続するということを前提としていたということです。

八尾北医療センターは1982年の開設以来、施設の大規模な補修・整備がなされておらず、老朽化が著しい状態でした。また、特に公共性の高い医療施設については、いわゆるバリアフリー化を図ることが求められていました。このことは八尾市の障害者基本計画において、公共交通や道路、公共施設等のバリアフリー整備を推進することを基本方針の一つに掲げていることとも合致していました。

他方、健進会は資金的な余裕のある医療法人ではなく、八尾市による9000万円の運転資金の貸付が必要と判断されるような状態であり、健進会は金融機関から多大な融資を受けることができるような状況でもありませんでした。

このような状況下にあって、八尾北医療センターが、今後においても八尾市北部の地域医療に資するものであるとともに、地域医療を担う公共性の高い施設として機能するために、八尾市が施設の整備費用を負担することは公益性があると判断した結果、4006万1000円を八尾市は支出したのです。

八尾北医療センターは、運営委員会方式の下での賃料はゼロであったが、それでも平成7年度から赤字経営であり、委譲後も直ちに単年度黒字経営になる見通しは全くありませんでした。さらに健進会に資金的な余裕がなく金融機関からの融資も望めない状態であったので、経営委譲後から直ちに施設使用料を八尾市に支払うことは困難であることは八尾市も十分に理解していたのです。このため、八尾市は健進会の経営支援のため、賃料を免除することにしたのです。

⑧ 現在、八尾北医療センターには非常勤の職員をふくめて約60人の労働者が勤務し、日々、医療と介護を担っています。同センターの果たす役割、機能、公益性とそれへの期待は、今なお何ら変わっておりません。

以上の歴史的経過からも、八尾北医療センターはみんなの財産であり、八尾市が勝手に売り渡したり、つぶしたりすることが許されるはずがないのです。

【2】八尾北医療センターが実際に果たしている役割(-なくてはならないコミュニティーの中心)

① 八尾市北部は医療機関が限られている

八尾北医療センターは八尾市の最北部に位置しており、桂中学校区の中心に位置しています。八尾北医療センターを中心とした第一次診療圏(半径500m)には他には浅井クリニック(整形・内科)があるのみで、第2次診療圏(半径1km)には福家医院(内科・小児科)本吉診療所(内科・整形)があるだけです。いずれも無床の個人医院です。人口23,232人(2005年)の割には医療機関が非常に少ないのです。

そのため八尾北医療センターには、西は山賀町、東は福万寺町南、南は長池町、北は東大阪市の玉串町西から多くの患者が来院してこられます。

とりわけ西郡地域では、2年前までは高砂クリニック(1983年創立)が存在しましたが、2007年に倒産したため、現在は八尾北医療センターのみとなっています。

また、八尾北医療センターからの紹介病院(有床)としてあった近隣の今川病院が2006年に、花園病院が2007年に閉院したため、患者をギリギリまで八尾北医療センターで引き受けなければならないケースが増えています。

② 患者の実態

八尾北医療センターには年間で延べ総数約5万人の患者さんが受診し、レセ数では年間1万5千人強を数えます。

毎月でいえば平均1200人の患者さんが受診します。ちなみに2010年10月の受診数は、1532人、10月の延べ数4003人でした。厚生労働省の医療受診抑制策のもとでもこの数年の受診数は変わりません。新しい患者さんも毎月20名を下りません。

八尾市北部の医療環境は決してよいものではなく、廃院、倒産や、保健診療ができなくなったりなどの病院が相次ぎ、そこから転院してきた患者も相当数おられます。

毎日平均して150人が外来を受診します。多い日は200人を超えます。約30名の患者さんがリハビリを利用、また40名以上が物療を利用されています。11月、12月の毎日曜には八尾北職員は休み返上で1000名ちかい方々にインフルエンザの予防接種を実施しています。

この診療所に介護部門が加わったのが10年前です。八尾市で一番、高齢化率が高く、かつ一人暮らしの高齢者が多い地域です。毎日約20名の方がデイケアを利用され、そこで入浴し、昼ごはんを食べ、リハビリやレクレーションを受けたりしながら1日を過ごされています。訪問介護は1日平均約40件訪問しています。

③ 医療部門で特筆すべき送迎体制

患者さんの疾病の特徴は高血圧症、高脂血症、糖尿病など慢性疾患が多いことです。歴史的に蓄積された不安定雇用、低賃金、肉体労働のため、安くてカロリーが高い食生活に偏っていることが原因です。継続的治療と適度な運動が必要です。そのためにも、できるだけ閉じこもりを防ぎ、家を出て八尾北に来ることが治療の第一歩だと位置づけています。

また、内科的慢性疾患に加えて、加齢や若いときの重労働による骨粗しょう症や変形性関節症の患者さんがとても多く、膝や腰の痛みで団地の階段の昇降もままなりません。診療圏には市営・府営あわせて72棟の公営住宅があります。高層は1棟だけ。他は4階5階建てで、エレベーターがあるのはたった5棟。それもこの1~2年で設置されたのです。後で述べますが、今後は建て替え計画もありません。こんなとき威力を発揮するのが送迎体制です。来院することがリハビリにつながります。

財政的にも訪問診療は、本人負担が月額6,160円(1割負担で)と大きくなってしまいます。

八尾北では毎日40人以上の人が車での送迎を利用しています。当センターの診療は患者さんの家の玄関口から始まっているのです。送迎があるからとの理由で、八尾北に転院を希望される患者さんが毎月数名おられます。

④ 各科の確保

八尾北医療センターには、内科以外に整形外科、小児科、精神科があります。

整形外科は、高齢で遠くまで行けない、どうしても整形外科がほしいという患者さんたちの要求で、一緒に整形の医師に頼みにいってきてもらうようになりました。

小児科は、少子化率が八尾市トップですが、かつて天然痘で200人ちかい子どもたちが犠牲になった歴史を繰り返してはならないと、小児科と予防接種は受けやすい体制を作ってきています。

精神科は、内科と併設している病院はほぼ皆無であり、当センターは予約制でないこともあって遠方からも患者さんが受診されています。

⑤ 予防医療と健診

インフルエンザ予防接種は、最近の新型インフルエンザへの対応など、高齢者がみんな受けられるようヘルパーも協力し、負担免除の手続きも受付がまとめて行い、保健センターとも連携して行っています。

また、健康診断に力を入れ早期発見・早期治療を進めてきました。2008年に無料の市民健診が廃止されてしまいましたが、それまで年平均1000名が基本健診を受けていました。胸部レントゲンが項目に入らなくなっても無料で加えて行ってきました。この間の医療制度改悪によって、診療所でガン検査のための血液検査などができなくなったり、市民健診は廃止されてメタボ健診に特化し、健診事業が医療で金もうけする企業への誘導に変質させられています。当センターはこれに反対して闘っています。

先にも触れましたがこの地域は糖尿病が多く、早期発見によって年々治療者が増えています。中には治療に無自覚な人もおり、連絡を取って治療を進める取り組みもしています。

⑥ 医療と介護、院内薬局が一体となっていることがもつ極めて優れた医療体制

「医療と介護を一体で看てほしい」というのが、患者の強い希望でした。この医療と介護を切り離す攻撃は、医療を権利ではなく金で買うサービスに変えてしまうだけでなく、外注化=非正規職化で労働者を分断と競争に叩き込む攻撃でもありました。

当センター内に、2001年に介護センター(医療法人健進会)を立ち上げ、訪問介護、居宅介護支援ができるようになり、2006年12月からは本格的なデイケアも開始していますが、こんな医療機関はほとんどありません。毎週医療と介護の合同症例検討会を行い、医療と介護を一体に進めることができるのです。

また、院内薬局を維持し、医師と薬剤師、介護が一体になっているのも他にない優れた点です。患者の顔を見て確認しながら薬を渡せますし、薬の変更や問い合わせにもすぐに医師に確認でき、患者に説明できます。文字が読めない患者も把握できているので、適切な説明ができます。最近は認知症の患者が増えており、一包化したり、医療と訪問介護、デイケア一体で服薬の管理・確認を行うことができます。

⑦ 大事なことは、この八尾北医療センターでは医療・介護を受けられるだけではなく、人とのつながりが得られるのです。

その基底にあるのが長年勤続している職員との信頼関係です。

生きるうえで人とのつながりがどんなに大切か。一人の患者さんの1週間の生活を再現することで言い表してみたいと思います。

Aさん。80歳代後半の女性、団地で一人暮らしをされています。40年近くこの地域に住みなれています。ただここ数年物忘れも進んで、おなかがすいたかどうか、食事をしたのかどうかさえ忘れることもしばしばです。彼女にとって一番の味方は八尾北のヘルパーです。食事の準備、服薬確認、掃除、洗濯、トレーニングパンツの交換すべておこたりなし。時に悪質訪問販売にひっかかり、必要もない浄水器を買わされたことも数回。そのたびに目ざとくヘルパーが異変に気付き、八尾北の担当ケアマネージャーがクーリングオフしたことも数回です。また猛暑つづきの夏は脱水症の季節でもあり、エアコンの管理もヘルパーです。脱水予防の点滴は日曜に実施しています。日曜が一番目が届きにくく危険なため、安全な八尾北で1週間が始まるという訳です。デイケアにも週4回参加され、椅子で居眠りされていることも多いのですが、周囲にとけ込みおだやかに和んでいます。ちなみに当センターのデイケアは和(なごみ) と命名されています。

私は医者ですから高血圧とか認知症への薬を処方していますが、よっぽどヘルパーとのつながりやデイケアでの一日のほうが認知障害をくい止めていると確信しています。「八尾北のヘルパーさんがいなかったら、もうとっくに死んでるわ」とは、彼女の心からの言葉です。

しかしまた彼女のような患者さん一人ひとりに支えられて八尾北医療センターの今日があるのです。

⑧ 最近は、中国残留孤児で帰国された方の家族など多数の中国人が高砂府営団地に居住するようになりました。

言葉で一番こまるのが病気で医者にかかるときです。八尾北医療センターでは、労組が協力し、昨年9月から、隔週に日本語学校の取り組みを開始しました。そこで交流をつくり出し、センター内に中国語訳の案内・説明文も貼り出せるようになってきました。

⑨ 以上のことからも言えるように、八尾北医療センターは、医療だけを行ってきたのではありません。医療を通して、生きていくために必要な人と人のつながり、助け合い、生きんがための団結の拠点、命の綱であり、地域コミュニティの中心となっているのです。

(続く)