(古い投稿に手を加えて再度投稿します)

少し前に、奥武蔵の秩父往還と四寸道をつかった周回コースを紹介したことがあるが、今回はそのコースに隣接した新柵山や日向根集落のある尾根をたどり、ブナ峠、飯盛峠をへて大築山のある尾根へと周回するコースを歩いてみた。

これといった名のあるピークがあるわけでもなく、ただ周回コースが組めるという理由だけで選んだようなものだ。

出発点は、奥畑農民センターのとなりにあるときがわ町市民農園駐車場。広い駐車場で無料。

駐車場から少しもどったところに全長禅寺入口という立派な石碑が立っている。

その道をのぼり、すぐに右手に農家の入口の道があってその先右側が山の擁壁になる。

その擁壁にある急な坂道が登山道入口だ。9時50分登山開始。

まずは太いモミの木が数本。しばらく急登が続き、道の中央が雨水でえぐられていて歩きづらい。

少しゆるやかになると杉林で杉落ち葉や小枝がたくさん落ちている。木漏れ日がきれいだ。

その先でまたジグザグの急登になり、赤いツバキの花が落ちていた。

小枝が少なくなったと思ったらヒノキ林に変わっていた。

そして右手の北斜面が落葉樹林になってくると頂上は近い。

10時47分。新柵山頂上はのっぺりした感じのところで展望はなし。

しばらく同じような標高の道を歩き、次第に下り道になって峠になる。

ここから新柵山の南斜面にある多武峰神社へとくだることができるようだ。

少し登り返し、ゆるやかなアップダウンを繰り返す。長岩や光岩などの看板がある。

そこから次第にくだりになって人里の匂いがしてきた。

新柵山から30分。

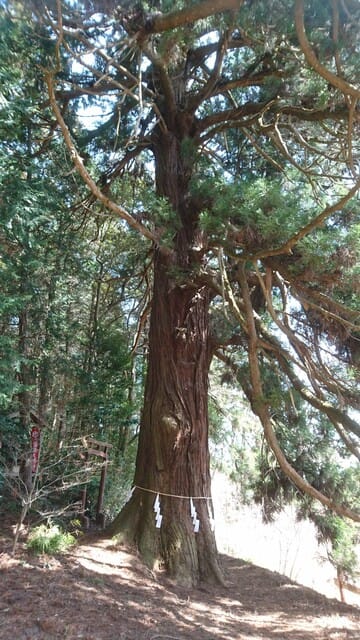

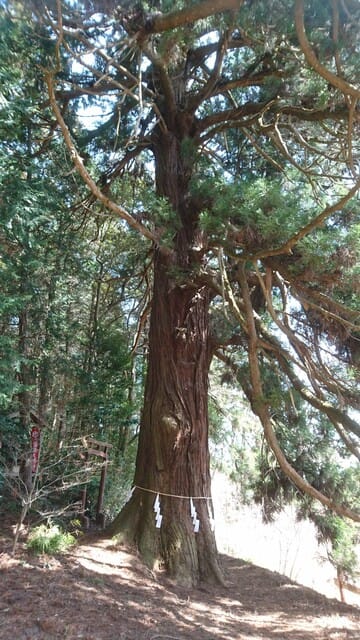

そこは日向根集落の最上部にあたり、稲荷の祠の脇に「越沢稲荷の大杉」と呼ばれる杉の大木がたっていた。

民家の屋根も見え、早咲きの桜が満開だった。

ここからは椚平からあがってきてブナ峠へとむかう林道を歩くことになる。

これもときがわ町の巨樹のひとつである「砥石のヒノキ」の案内看板があった。その看板の示す方向へと歩く。

この林道の周囲は民有地らしい。オフロードバイクが民地を荒らしたらしくて「バイク通行禁止」の表示がしてあった。

しばらくヒノキ林の中の林道を登っていく。

分岐があって道は右へと折れる。その先が一部落葉樹林になっていたのでその中の倒木に腰をおろして昼食にした。

そこから600mほどで道に車止めが設置され、左手に林道が分岐していた。ブナ峠からきた車はここから下ることになるようだ。

さらに700mほどあるくと「砥石のヒノキ」があった。やはり脇に祠があった。

その少し先には「ふるさと伝説おそよの墓」というものもあった。伝説の中身は知らないが、地蔵様らしい石仏がたっていた。

このあたりで林道を走っている女性に声をかけられた。トレランの練習のようだ。

どこから登ってどこに行くのかと聞くので、地図で周回コースを説明したら、よくこんなに歩けますね、すごい、といわれた。

すごいというのは私の方で、山道を走るなんて私には考えられない。

林道の正面に833mのピークが見えてきて道は左にのぼりながら回り込んでいく。ブナ峠だ。

漢字ではブナはいろいろあるが、ここでは「木」偏に「義」と書いてある。

この峠にある石田波郷の句碑には「山毛欅」の字が使ってあった。

ブナ峠からは奥武蔵グリーンラインの舗装道路と山道を交互にたどる。

816mの飯盛山には電波関係の建物があった。そこを下ると飯盛峠だ。

ここで奥武蔵グリーンラインから別れ、大築山や以前に歩いた秩父往還方向に向う。

道はこの峠の標識の裏からくだっていた。手作りの案内があった。

このあたり道が何本もあって錯綜している。間違えないように尾根通しの道をえらんだ。

上の写真の尾根道以外にも、右手の斜面にも山道が走っており、さらにその下には舗装道路もある。

赤い木肌がめだつアカマツの木があった。そのすぐ先で別の道と合流していた。

山道はいったん舗装の道路に出てしまうが、その先で左手の山道へと入る。

その小さなピークの上で秩父往還の野末張(のすばり)展望台への道と分かれて大築山へと向う。

少し歩くと広々とした林になって「馬場」という標識がたっていた。

たしかに広いヒノキ林だが、なぜ馬場と呼ばれているのかは不明。

途中麦原へとくだる道が右にわかれていたが、崩壊があって通れないと書いてあった。

その先で左手尾根のほうへ登り道もわかれていた。わたしは水平の道を直進した。

硯水という表示があった。湧水でもあるのかと探してみたがそれらしいものは見当たらない。

硯水の少し先で右手へと尾根伝いに下る道が分岐していた。

私は左へと大築山手前の峠へとむかう。

峠は麦原から椚平をむすぶ峠道と尾根道の交差点だ。

椚平方向の道は歩きやすそうな道だった。

大築山へとむかうと直ぐに椚平を見渡せる展望スポットがあった。

今日は向こうに見える尾根を右から左へと歩いたのだ。

南向きのゆるやかな斜面に集落が広がっている。その最上部が大杉のあった日向根だ。

展望スポットの先が急な登りになって、最後はかなり急なところを登る。

そこが大築山だった。

大築山は戦国時代の大築城のあとだそうだ。

山城らしく急な尾根を登る。

人工的な切岸とは思えないが自然地形を利用しているのだろう。

山頂部は削平されている。一部から出発点方向が展望できた。

見えている谷の奥に慈光寺がある。この城から慈光寺を攻めたと書いてあったが、確かに絶好のポイントだと思われる。

向こうに見えている山が最初に登った新柵山だ。右の尾根から登って左へと進んだのだ。

もうすぐこの周回も終わりになる。

城跡らしい何段かの削平あとと堀の跡も見られた。大築山をはなれとなりの小築山へ。

広い頂上部からゆるやかにくだった先のちょっとした高まりがこれからくだる破線道の出発点だ。

本来の登山道は西平・大附へとむかって続いており、破線道へとむかう踏み跡は見当たらない。

ただ山道をそのままたどると破線道の倍の距離を歩かねばならない。

14時32分、意を決して上の写真の地点から踏み込んでいった。

地形的にははっきりした尾根だったが潅木や倒木が多くて踏み跡は見当たらない。

でも少しくだると間伐をしたところがあり、間伐材が輪切りにされて横たわっていた。作業の人が入っているのだ。

そのまま尾根を下り続けると藪にぶちあたってしまったが、右手の斜面に赤いリボンがある。

そこをくだるとようやく古い作業道に出ることができた。

沢には崩れかけではあるが橋もかかっていた。

かすかだった山道はほかの道とあわさってはっきり太くなり、ようやく行く手に家が見えてきて里に飛び出した。

破線道に踏み込んで40分弱で里に出ることができたが、このルートは下の方の斜面がかなり急であり、しかも藪がひどい。

道なりに歩いても1時間あまりで下れそうなので、あまりショートカットの意味はないかもしれない。

この日歩いたのは目立ったピークのない地味なコースだが、自分なりの周回コースをつくれて楽しい一日であった。