バッタのなかま(生きている大和川より)

日本のバッタ類はオンブバッタ科Atractomorphidae、バッタ科Acrididae、イナゴ科Catantopidae(バッタ科の亜科として扱うこともある)などに分類される。

昆虫の生態は、「完全変態」と「不完全変態」に分かれます。バッタのなかまは「不完全変態」

トノサマバッタ(バッタ科)

河原や空き地、造成地などで、7月から11月によく見られます。

草地よりも草地が刈られたところでよく見られるのは、産卵場所が土がある程度むき出しの場所が良いからです。

イネ科やカヤツリグサ科の草を食べます。色は、単独で成長したバッタは、緑色で、集団で成長してきたバッタは褐色になるそうです。

クルマバッタ(バッタ科)

トノサマバッタとよく似ていますが、7月から11月に丘陵地帯や山間部の草原で普通に見られ、都市部ではほとんど見られません。

飛ぶと後翅に黒い輪っか模様が現われ、パタパタと軽い音を出します。

クルマバッタモドキ(バッタ科)

クルマバッタに似ていますが、背面に“X字”のように見える1対の「く」の字形の白い細線があります。

荒れ地などの草丈の低い場所住宅地周辺の空き地でも見られます。

ショウリョウバッタ(バッタ科)

8月から11月に明るい草原で普通に見られます。

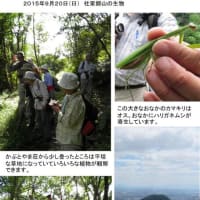

メスは大きく8cmほどありますが、オスは4~5cmと小さく、飛ぶときにキチキチという音を出します。

オンブバッタ(オンブバッタ科)

8月から12月に畑、空き地、住宅地などで、大きなメスの上に小さなオスが乗っているのがよく見られます。キク科の植物を好んで食べます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます