コオロギのなかま(2)

9月になっても連日30度を超す気温が続く。

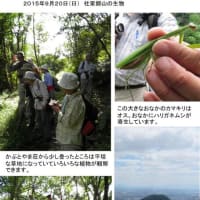

寒冷な地域にすむ生き物は温暖な地域にすむ生き物よりからの大きさが大きい(ベルクマンの法則)という法則がある。

日本人はこのままでは小さな体になっていくかもしれない。

ところが、昆虫の場合、緯度が高い寒冷地の昆虫ほど体の大きさが小さい。(逆ベルクマンの法則;1949、Orlando Parkの北アメリカのゴミムシの研究より)

逆ベルクマンの法則が成り立つことを、1967年正木進三氏がエンマコオロギで報告している。

なぜ、逆ベルクマンの法則になるのかは、昆虫の幼虫が暖かい温度が長く体験できる幼虫ほど大きくなれるからだ。

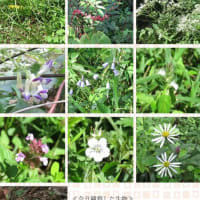

コオロギのなかまで、花壇や芝生の生える草地に生息するのがシバスズとマダラスズ(どちらもヒバリモドキ科)

どちらも大きさは10mm前後のコオロギの仲間だ。

淡褐色で、後脚に褐色の斑紋があるのがシバスズ、オスはヂーッ ヂーッ ヂーッと鳴く

暖地では、6から7月 9から11月 年2回成虫が見られるが寒地では一回

体は黒色で、後脚に黒白の縞模様があるマダラスズ、オスは、ビィーッ、ビィーッ、ビィーッと鳴く

暖地では、6月から7月、9月から10月の年2回成虫が見られるが寒地では一回

シバスズとマダラスズは、光周性をしめす昆虫で、長日で育つときは非休眠卵を産み、短日のときは休眠卵をうむ。

この性質をつかって沼田英治氏が温暖化の影響について調べている。(2021;時間生物学 vol27,NO2)

シバスズは温暖化の影響がでているが、マダラスズは一概にそうとは言えない結果となったという。