タマムシ(ヤマトタマムシ)

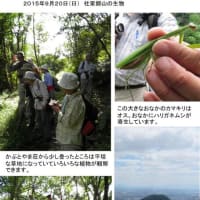

タマムシ(ヤマトタマムシ)は体長で、本州、四国、九州に広く分布し、成虫は盛夏の日差しの強い昼中にのみ活発に活動し、エノキ・ケヤキ等の広葉樹の梢の上を飛翔しているものがしばしば観察されます。タマムシの幼虫はエノキ、ケヤキ、サクラなどの衰弱・枯死木の中で材を摂食し、成虫になるまで材内で2~3年過ごします。

タマムシの翅がきれいなのは

もともとタマムシの翅には緑の地色が着いています。

そこに幾重の透明な層が表面を覆っているので、様々な色が出せるのです。(構造色)

CDが光るのとおなじなのはこれも構造色のしくみです。

タマムシは昼行性、夏の天気のいい昼間に、日の当たる高い所で活動します。

めだって鳥に食べられないのかしらと思いますよね。

実は鳥はタマムシ色が苦手だということがわかっています。不思議ですね

そして、交尾するために目立っています。

奈良県の法隆寺にある国宝・玉虫厨子は、タマムシの翅鞘(外ばね)が装飾に使われていることでも有名です。

2m以上ある玉虫厨子はもともと推古天皇の愛用品であり、仏像を安置するための厨子をタマムシの光輝美しい羽で装飾したことからよばれるようになりした。

厨子は宮殿を模した最上部は黒の漆喰で仕上げた木造で、飛鳥時代の建築様式をそのままに伝えています。

玉虫細工がほどこされているのは柱や宮殿入り口部分で、虹色の縞模様を見せる玉虫の羽が入れられており、それを唐草模様の透かし彫りの金具で重ねてあります。

これも、長年の研究によってわかったことなのです。調査によると4000匹以上の玉虫の羽が使われていると言われています。

玉虫厨子を実際みにいってもどこにタマムシの翅がつかわれているのかよくわからないようで、マニアは見に行くときは懐中電灯と双眼鏡をもち、じっくり眺めて探す必要があります。

複製品だが、身近で見られるのは高島屋資料館(髙島屋東別館 3 階2020 年 1 月にリニューアルオープン)で常設展として展示されています。うれしいことに見学料は無料です。

10:00~17:00(入館は16:30まで)休館日:火・水曜日、年末年始、展示替の期間

最後に「タマムシ」はコガネムシ?

「童謡"黄金蟲"はタマムシだ!?」(枝 重夫;『月刊むし』2010年6月号(472号))

野口雨情の「コガネムシは金持ちだ・・・」のコガネムシは野口雨情の出身地茨城県磯原町ではタマムシをコガネムシというところから枝氏は考察した。ところが石原保博士がコガネムシはチャバネゴキブリ説をとなえた。(コガネムシは金持ちではない話@『虫・鳥・花と』築地書館;1979年)

理由は群馬県高崎地方では、チャバネゴキブリをコガネムシとよび、この虫がふえると財産家になれるといわれていたところからだが、

さて、どっち 夏の自由研究によいテーマかも