コオロギのなかま

秋に鳴く虫の声が盛んに聞こえるようになりました。

日本では鳴く虫の声を聴く風習があります。

童謡「虫のこえ」には、マツムシ、スズムシ、キリギリス、クツワムシ、ウマオイなどがでてきます。

「虫のこえ」の2番に

「きりきりきりきり こおろぎや/がちゃがちゃがちゃがちゃ くつわ虫/あとから馬おい おいついて

ちょんちょんちょんちょん すいっちょん/秋の夜長を 鳴き通す/ああ おもしろい虫のこえ」

とあります。

「きりきりきりきり こおろぎや」とあるのが不思議だと思いませんか

コオロギは「コロコロコロ」じゃないのとつっこみたくなりますが、

元歌は

「きりきりきりきり キリギリス」だったのです。

いまでも、小学校の音楽の教科書に載っています。コオロギになったのは、秋の夜長に鳴き通すのはキリギリスではないのではと誰かがいたのでしょう。

元歌は明治、江戸時代にはキリギリスはコオロギのことだったようです。

万葉集にはコオロギの歌が詠まれていますが、その頃のコオロギは鳴く虫の総称だったようです。

平安時代になると、現在いうコオロギはキリギリスのことで、キリギリスはハタオリと呼んでいます。

時代とともに、呼び名も変わっているのすが、今の小学生には誤解されないように「キリギリス」が「コオロギ」に置き換わったようです。

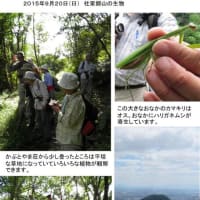

コオロギのなかまには、エンマコオロギ、ミツカドコオロギ、ツヅレサセコオロギ、オカメコオロギなどがよく知られています。

ほかに、アオマツムシは中国から日本に入ってきた帰化種がいます。

カンタンは「ルルルル・・・」という連続音で草原でないています。

カネタタキは「チンチンチンチン・・・」と鳴いており、家の周辺でも見ることができます。