「その子にあった課題」とは、時に「自分のしたいことを我慢する技術」を身につけさせることでもあります。

そのことを、先生たちはどれくらい意識しているでしょうか。

《子どもたちに克己心を教える課業はすべて、子どもを忍耐強く粘り強くし、悪癖の克服に役立つ。

したがって教育に当たってはこの種の課業にすべからく心を配り、最も重要なものの一つとして考えるべきである。…

この種の課業は数多くあるし、ちょっとした工夫一つで子どもたちは喜んでそれに服するものである。

子どもたちにどういうふうに話を持ちかけるかということと、子どもたちをその気にさせる好機を逃さぬことだけに気をつければよい。

たとえば沈黙を守る業を考えてみよう。

子どもに尋ねてみなさい。

一、二時間黙っていることができるかな、一言もしゃべらないなんてことができるかな?

その子がそれをやってみるまで、試してみようかなという気にさせなさい。

その子が一度やってのけたら、ことばを尽くし、手を尽くして、自分をこんなに押さえることができるのがどんなに素晴らしい立派なことであるかを教えやりなさい。

課業を繰り返し、少しずつ難しくしなさい。

……何か足りないような状態にして試みに合わせるのがよい。

子どもがそれに耐えられるようになるまでその課業を続けなさい。

…子どもにじっとしていることを教え、それとともに自己に克つことを学ばせなさい。

…ただし、忘れてはならない、すべての子どもの心からの同意を得てやるように。

この種の課業を決して無理強いしてはならない。

こういう試みを課す時には、できる限り子どもを助けてやらねばならない。

(ズルツアー1748年)

18世紀の子どもを操る言葉を、21世紀に合わせて言い換えた言葉が、「特別に支援が必要」ということになります。

「こういう試みを課す時には、できる限り子どもを助けてやらねばならない。」

子どもを「助ける」目的は、大人の思い通りに子どもを操ることです。

こうした「教育」は、子どもに本当は何を教えているのでしょうか?

克己心。自制心。

45分、座っていられるか。

みんなのじゃまにならないか。

先生の迷惑にならないか。

これを、シュレーバー博士は、なんと表現していたか。

1858年の記述から。

《…この技術とは、自分のしたいことを我慢する技術である。

子どもが勝手に何かほしいなどといいことを言った場合には、例外なく絶対に拒絶せねばならない。

拒絶するだけでは不十分なのであって、子どもはその拒絶をおとなしく受け入れるようにならねばならぬ。

…子どもがいつでも間違いなく、(先生の)拒絶をおとなしく受け入れるようにしつけることだ。決して例外を作ってはならない。》

《自分の意志を押さえ、操作することに慣れておくのは子どものためにもなり、また必要不可欠でもある。

…このくらいの年齢にちょうどよい、大変秀れた我慢の訓練は、子どもにたびたび一番近しい人が食べたり飲んだりしているのを黙って見ている機会を与えることである。》

(シュレーバー・1858)

子どもは最初から「自己否定」を学び、自分の中の「望まれない行動や感情」はすべて抹殺するようにと教えられるのです。

21世紀のいまも、シュレーバー博士と同じことをしている教師や専門家がたくさんいます。

就学にあたって、その人たちが言っていることは次のことです。

《自分の意志を押さえ、操作することに慣れておくのは子どものためにもなり、また必要不可欠でもある。

…このくらいの年齢にちょうどよい、最も効果的な我慢の訓練は、子どもに、周りの子どもがみんな一緒に仲間としてそこにいることを、黙って見ている機会を与えることである。》

「そんなつもりはない」と、特別支援教育に関わる人たちは言うでしょう。

でも、私がこの三十年、出会ってきた子どもたちは、現にこうした壁に苦しめられてきたのです。

子どもが抱えている「障害」が壁なのではありませんでした。

子どもを分けることが「良いこと」だと信じる大人こそが壁でした。

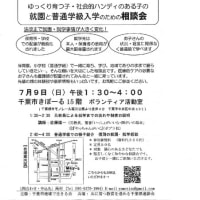

今年もすでに、来年の就学に向けて、教育委員会との交渉が始まっています。

「周りの子どもがみんな一緒に仲間としてそこにいることを、黙って見ている」思いを、子どもたちに味わわせる訳にはいきません。

※(引用はすべて、『魂の殺人』アリスミラー 新曜社 から)

コメント一覧

kawano

最新の画像もっと見る

最近の「分けられること」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

- ようこそ就園・就学相談会へ(521)

- 就学相談・いろはカルタ(60)

- 手をかすように知恵をかすこと(29)

- 0点でも高校へ(405)

- 手をかりるように知恵をかりること(60)

- 8才の子ども(165)

- 普通学級の介助の専門性(54)

- 医療的ケアと普通学級(94)

- ホームN通信(105)

- 石川憲彦(36)

- 特別支援教育からの転校・転籍(48)

- 分けられること(69)

- ふつう学級の良さは学校を終えてからの方がよくわかる(14)

- 膨大な量の観察学習(32)

- ≪通級≫を考えるために(15)

- 誰かのまなざしを通して人をみること(134)

- この子がさびしくないように(87)

- こだわりの溶ける時間(58)

- 『みつこさんの右手』と三つの守り(21)

- やっちゃんがいく&Naoちゃん+なっち(50)

- 感情の流れをともに生きる(15)

- 自分を支える自分(15)

- こどものことば・こどものこえ・こどものうちゅう(19)

- 受けとめられ体験について(29)

- 関係の自立(28)

- 星になったhide(25)

- トム・キッドウッド(8)

- Halの冒険(56)

- 金曜日は「ものがたり」♪(15)

- 定員内入学拒否という差別(99)

- Niiといっしょ(23)

- フルインクル(45)

- 無条件の肯定的態度と相互性・応答性のある暮らし(26)

- ワニペディア(14)

- 新しい能力(28)

- みっけ(6)

- ワニなつ(351)

- 本のノート(59)

バックナンバー

人気記事