将棋は、相変わらず進歩しないが、趣味なのでCSテレビの囲碁・将棋チャンネルで観ている。

時々、囲碁も観るが、やはり重点的に観るのが将棋番組になる。

家人は毎日、数独を続けている。

当方は、数独には全く興味がない。

将棋は、相変わらず進歩しないが、趣味なのでCSテレビの囲碁・将棋チャンネルで観ている。

時々、囲碁も観るが、やはり重点的に観るのが将棋番組になる。

家人は毎日、数独を続けている。

当方は、数独には全く興味がない。

令和6年能登半島地震の発災直後、SNS上では救助を求めたり、被害状況を知らせたりする多くの情報が発信された一方で、偽情報や誤情報(以下「偽・誤情報」といいます。)も流通・拡散されました。その結果、救命・救助活動に支障が出るなどの悪影響が生じました。偽・誤情報に惑わされないためには、情報の真偽を確かめることや情報の正確性が判断できない場合には安易に情報を投稿・拡散しないなど、日頃から注意して情報に接することが大切です。

例えば災害発生直後に、SNSで被災者を名乗る人が「動けません。助けてください」と救助を求める投稿をしているのを目にしたら、皆さんはどうしますか?

親切心から慌てて警察や消防に通報したり、投稿を拡散(シェア)したりしてしまうかもしれません。しかし、その投稿の内容は本当に真実なのでしょうか?投稿者は、本当に救助が必要なのでしょうか?

インターネット上で発信されている情報は、全てが真実とは限りません。人を混乱させるためにわざと発信されたウソの情報や、表示回数を増やし収入を得ることを目的として行っているとみられる投稿、勘違いによって流通・拡散された誤った情報もあります。そのため、情報の真偽を確かめることがとても重要です。確かめる方法は3章以降で具体的に説明します。

なお、偽・誤情報と似た言葉として、「フェイクニュース」という言葉もよく聞くかと思います。フェイクニュースは、現在、デマや陰謀論、プロパガンダ、ディープフェイクなど、様々な意味で使われています。このようにフェイクニュースは定義がまだ定まっていない曖昧な言葉のため、この記事では「偽・誤情報」という表現にしています。

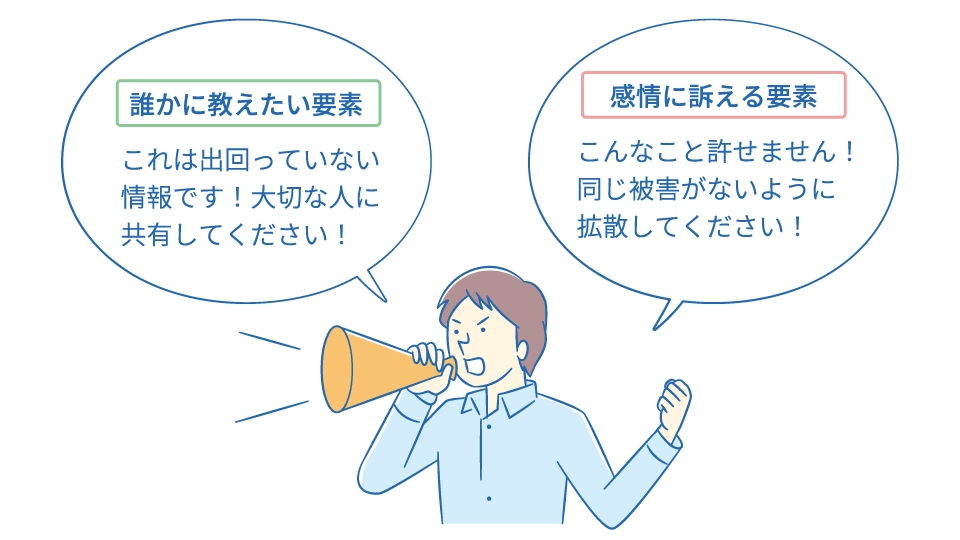

偽・誤情報は、「誰かに教えたい要素」(まだ誰も知らない、意外性があるなど、人に言いたくなるもの)や「感情に訴える要素」(願望・希望や、その人の正義感に訴えるもの)が多く含まれている場合があるため、共感・拡散されやすいのが特徴です。

また、偽・誤情報に気付かなかった人は約75%、そのうち約20%から30%の人がその情報を信じて拡散させたという調査結果※注1があるなど、偽・誤情報は誰でも惑わされる可能性があります。さらに、偽・誤情報の拡散スピードはとても速く、真実・事実の6倍※注2ともいわれています。

偽・誤情報が社会・経済の混乱やトラブル・事件の原因となることがあります。過去には新型コロナウイルス感染症の流行時に、「携帯電話の5G電波がコロナを広める」という偽・誤情報が拡散され、海外ではそれを信じた人々が携帯電話の基地局を破壊する事件も起きています。特に身近なトラブルとして、SNSなどへの投稿や拡散をきっかけに犯罪の疑いありとして逮捕された例や損害賠償責任が生じた例をご紹介します。

インターネット上の偽・誤情報を信じて、特定の人物や出来事などの誤った情報の投稿をしたり、その投稿を流通・拡散させたりした場合、偽計業務妨害や詐欺の罪に問われる場合、また損害賠償責任を負う場合もあります。

例えば、平成28年(2016年)4月の熊本地震の際に、動物園からライオンが逃走しているという虚偽の文章と写真がSNS上に投稿され、動物園や警察に問合せが殺到したというケースがあり、投稿者は偽計業務妨害の容疑で逮捕されています。

また、あおり運転を受けた夫婦が死亡した交通事故について、起訴された被告が勤務していたというウソの内容が投稿された会社には、多くの非難や無言電話がかかり、一時的に休業せざるを得なくなりました。会社は情報投稿者や拡散した人を特定して訴訟を起こし、投稿者などに損害賠償を命じる判決も出されています。

偽・誤情報に惑わされないために、インターネット上などで情報に接する際は次の四つの点をチェックするよう心掛けましょう。また、国、地方自治体などの行政機関や国際機関などの専門機関、新聞やテレビなどの報道機関やファクトチェック団体が発表している情報も参考にしてみることも大切です。ただし、チェックしてみても結局真偽が分からない情報や専門家ですら見解が異なる情報もあると思います。そういった情報の正確性が判断できない場合には安易に情報を投稿・拡散しないことが大切です。

上記四つの基本を押さえたら、さらに次の四つのポイントにも注意して、その情報が偽・誤情報かどうかを確かめてみましょう。

人間は、親しい関係の人から聞いた情報をより信じやすい傾向にあり、実はこれが偽・誤情報が拡散しやすい原因の一つになっています。家族や友人など親しい人から、本当かな?と少しでも思ってしまう情報を聞いたときは、すぐに信じることはせず、より慎重に対応・判断するようにしましょう。

表やグラフの中には、何の裏付けもなく作られたものや、情報発信者にとって都合のいい数字だけを良く見えるようにしているものがあります。表やグラフがあるからといってすぐに信じることはしないで、数字が正しくなっているか、出典元があるかどうかなど、よく確認するようにしましょう。

意図的な偽情報には、拡散させたい「動機」があります。「目立ちたい」「うわさやデマが広がると愉快」「表示回数を稼いで儲けたい」など「その情報で得をするのは誰か、そして、その情報で損をするのは誰か」という視点で冷静に情報を見直してみると、発信・拡散された動機が見えてくることがあります。

「ファクトチェック」とは、ニュース報道や情報が「事実に基づいているか」を調査・検証して公表する活動のことです。国際的な認証を受けたファクトチェック団体、大手メディアやネットメディア、非営利組織などが実施している様々なファクトチェック活動があります。気になる情報が偽・誤情報かどうか、判断に迷ったときはそういったファクトチェック結果を参考にしてみるのもよいでしょう。

なお、世の中の情報は、“正しい”又は“間違っている”の二択ではありません。その情報の一部だけ間違っている・今は真偽が確認できないなど曖昧な状態の情報も多く存在しています。そのため、ファクトチェックを実施する各団体では、情報の正確さの指数としてファクトチェックレーティングを設けて客観的な判断を行うようにしています。

偽・誤情報に惑わされてしまうのは、心理現象やインターネットで提供されるサービスの特性、最新技術などが影響している可能性もあります。

人は信じたいものを信じる傾向があり、自分の願望や経験、思い込み、周囲の環境によって、無意識のうちに合理的ではない行動、偏った判断をすることがあります。これは「確証バイアス」と呼ばれる心理現象で、私たちの生活の様々な場面で起きています。また、誤りであると指摘されていることを知った後も誤情報を信じ続けたり、誤情報の影響を受け続ける現象(誤情報持続効果)、繰り返し同じ情報に接触することで、その情報が正しく感じられる現象(真実錯覚効果)等の心理現象も偽・誤情報の流通・拡散に影響を与えているとの見方もあります。

「アテンションエコノミー」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは、情報過多の社会においては、供給される情報量に比して、私たちが支払えるアテンションないし消費時間が希少となるため、人々の関心や注目が経済的価値を持つとする考えかたです。情報の質よりも、それが人々の関心を引くかどうかが重視されるため、真偽の不確かな情報が流されやすい状況ともいえます。

また、インターネット上の情報が、個々のユーザーの関心や過去の検索履歴、閲覧履歴などに基づいて選択的に表示されるという「フィルターバブル」という現象もあります。フィルターバブルの中では、自分と似た考え・意見が多く集まり、反対のものは排除されるため、当事者はその状況に気付きにくいです。

さらに、同じ意見を持つ人々が集まり、自分たちの意見を強化し合うことで、自分の意見を間違いないものと信じ込み、多様な視点に触れることができなくなってしまう現象は「エコーチェンバー」と呼ばれており、上記のフィルターバブルとともに、偽・誤情報の流通・拡散の要因と指摘されています。

近年ではディープフェイクといって、アプリなどでAI技術を使って誰でも簡単に動画のねつ造ができてしまいます。技術の進化により、本物そっくりにできるため人の目では見抜くことが難しいのが現状です。

私たちは誰もが偽・誤情報に惑わされる可能性があります。“自分は大丈夫”と安心している人ほど、惑わされやすいのです。

まずは、内容が分からなかったり、又は、誰かを傷つけたり、社会・経済を混乱等させたりする可能性がある情報なら拡散しないことが大切です。次に、情報を拡散しようと思ったときはいったん手を止めて、「間違いかもしれない。全く異なる情報が出ていないかな?」と確認するようにしましょう。

(取材協力:総務省 文責:内閣府政府広報室)

母親にあることで、反発した次男は家へ毎月の食費代を入れているが、反発してすでに3年余りも家で母親用意した食事は一切食べずにいて自炊か、コンビニや大型店で買った弁当を食べているのだ。

その拘りというか、頑固さには呆れるばかりだ。

当方は、その次男から時々、ビールをもらって飲んでいる。

6本入りのビールだ。

次男はノンアルコールビールしか飲まない。

そしてタバコも飲まない。

誠に健全な生活である。

新たらしいパソコンケーブルが断線する。

以前、使用していたケーブルはパソコンの左側であり、買い替えたパソコンのケーブルは右側入れていたので捻じれた状態であり、それが断線の原因と思われた。

幸い、古いケーブルは捨てずに置いておいたので、そを使用することができたのだ。

例えば、道で出会った人のすべてに、こちらから挨拶をする。

ところが、家人は「やめなさいよ。相手は変な顔しているじゃないの」と注意をするのだ。

確かに、そのとおりなのだ。

家人が、咎めるのは当然だ。

散歩仲間の西田さんは、出会った中学生にも言葉をかけている。

彼は、柔和な顔であり、中学生たちにも言葉をかけての警戒されない。

当方はさすがに、若い女性や高校生や中学生の女の子たちには挨拶をしていない。

だが、挨拶をされて笑顔で応答する人も少なくない。

▼大情熱こそ生の証であり、勝利の道を開く。

▼<自分には無理>という「諦めの心」。

人間の可能性を狭めてしまうのは悪条件という<杭>ではなく、過去の経験などからの<諦め>ではないか。

私たちの人生には、前進を阻むさまざまな悩みの杭がある。

しかし、境涯が開けば、大きかった悩みも小さく感じられ、悠々と勝ち越えていけるはずだ。

▼競争よりも協調が、効率よりもゆとりが、物の豊かさよりも、心の豊かさが、求められる時代だ。

自分が「してもらう」のではなく、わずかでもいい、自分には「何ができるか」を考える時代だ。

▼高齢社会は皆が人生をより美しく輝かせていく可能性を帯びている。

そのためには、確かな哲学と豊かな連帯が不可欠だ。

▼人間は一人では生きられない。

また一人も置き去りにしてはならない。

勇気を出して一人また一人と対話するほど楽しくなり、勇気も倍加するだろう。

▼労苦と使命のなかのみ、人生の価値は生まれる。

▼真実の勝利の人生を歩み抜くためには、自分を支えてくれる「善き友」の存在が絶対に必要なのだ。

▼どんな困難にも、希望を忘れず生きていける<人生の哲学・指針>が必要だ。

本人は「執行猶予4年」の身の上。「サリンをまかないオウム」などと評しても違法でないとする判決が出た理由。

2025年1月号 DEEP 総合情報誌「FACTA」

国や自治体の選挙に出ては「NHKをぶっ壊す」と言い続けてきた立花孝志氏。

11月27日に党首を務める「NHKから国民を守る党(N国党)」を「サリンをまかないオウム」などと評しても違法ではないとする東京地裁の判決が出た。

なぜそうした判断となったのか。立花氏やN国党は、何を目的に活動しているのだろうか。

判決が出たのは、選挙を取材してネットに有料記事を書く「選挙ウォッチャーちだい」(石渡智大氏)がXに投稿するなどした内容は名誉毀損として、N国党が160万円の損害賠償を求めた訴訟。

争点は、7月7日投開票の東京都知事選でN国党への寄付者が同党関連候補24人の選挙ポスター掲示板に無関係のポスターを張ったことなどを巡る次の三つの内容が名誉毀損かどうかだ。

▽今日も反社会的カルト集団「NHKから国民を守る党」が展開しているポスター掲示板のショバ代ビジネスについて、無料で記事にし ………

昨今、安心して暮らせる住環境を求める声が高まる中、一軒家の防犯対策はますます重要性を増しています。

特に防犯カメラは、犯罪抑止効果や不審者の特定に大いに役立つことから、多くの家庭で導入が進んでいます。

しかし、どのようなカメラを選び、どのように設置すれば最大限の効果を発揮できるのでしょうか。

この記事では、一軒家に最適な防犯カメラの選び方から設置方法、さらには実際に安心生活を手に入れたオーナーの成功事例までを徹底解説します。

これから防犯カメラの設置を考えている方はもちろん、既に導入している方にも役立つ情報満載です。

あなたの大切な住まいを守るための第一歩を一緒に踏み出しましょう。

防犯カメラの設置を考えている一軒家の皆さんには、それぞれに異なるニーズや状況があるでしょう。まず、選び方の基本として、住宅のセキュリティを強化するためのカメラシステムを選ぶ際のポイントを押さえておくことが重要です。

まず、カメラの画質について考えてみましょう。高画質カメラは、犯罪抑止力としても、万が一の際の証拠収集としても非常に有効です。特に顔の識別ができるレベルの解像度を持つカメラを選ぶと安心です。

次に、カメラの設置場所と視野角も重要です。玄関や裏口、ガレージ周辺など、侵入経路となりやすい場所をカバーすることが必要です。広い視野角を持つカメラを選ぶことで、死角を減らし、より広範囲を監視することができます。

また、夜間の監視を考慮するなら、暗視機能が搭載されたカメラを選ぶことがポイントです。赤外線対応のカメラを選べば、夜間でも鮮明な映像を記録できます。

その一つが「現場のニーズを把握するネットワークの力」であり、地域に根差した議員が互いに連携し、小さな声に耳を傾け、国政に反映させる公明党のネットワークは、連立政権にとっても重要な機能です。

また、公明党は「大衆とともに」を貫き、国民の期待に応えるために、地域での党員や地方議員による日常的な活動を行っています。

公明党は、〈生命・生活・生存〉を最大に尊重する人間主義を貫き、人間・人類の幸福追求を目的とする、開かれた国民政党です。

公明新聞:2016年6月12日(日)付

ネットワーク、安心の税制、対話外交の「三つの力」生かす

公明党の山口那津男代表は9日の記者会見などで、自公連立政権における公明党の存在意義として、「三つの力」を力説しました。

その一つが「現場のニーズを把握するネットワークの力」です。地域に根差した議員が互いに連携し、小さな声に耳を傾け、国政に反映させる公明党のネットワークは、連立政権にとっても重要な機能です。

熊本地震の被災者支援では、現場に即したきめ細かな支援を次々と実現し、義援金差し押さえ禁止法を早期に成立させました。こうしたネットワークを生かしたスピーディーな政策実現は、公明党ならではの実績です。

二つ目は、「消費税の軽減税率導入など税制に安心感を生む力」です。公明党は、社会保障制度の維持・充実へ「社会保障と税の一体改革」を推進。この中で、所得が低い人ほど消費税負担が重くなる逆進性対策として、軽減税率導入の推進力となってきました。

公明党は、2019年10月の消費税率10%への引き上げ時に軽減税率が円滑に導入できるよう環境整備に全力を尽くす決意です。

三つ目は、「平和外交を進める対話の力」です。公明党は、中国や韓国との対話、交流を絶やさず続け、関係改善の突破口を開いてきました。「核兵器のない世界」に向け、オバマ米大統領が現職大統領として初めて被爆地・広島を訪れたのも、公明党が米国要人らとの対話を通し、実現を働き掛けてきたものです。

公明党の対話重視の外交姿勢は、日本の平和外交に大きな役割を果たしています。

この記事は約 7 分で読むことができます。

こんにちは、翼祈(たすき)です。

『こどもホスピス』とは、小児がんなどの命に関わる病気や重い障害を抱える子ども達が、専門知識を持った看護師などの医療や教育の支援を受けながら、家族と一緒に暮らせる施設のことを指します。『こどもホスピス』では医療的ケアが必要な子ども達の一時預かりや、小児がんを患う子どもの緩和ケアなどを行います。

日本国内においては、2012年に大阪府大阪市の淀川キリスト教病院に併設されるカタチで『こどもホスピス』が産声を上げた後、医療機関併設ではない民間運営の「コミュニティー型」の『こどもホスピス』が大阪、横浜の2ヵ所に開設されました。開設を目指す動きは北海道、東京、長野、福井、福岡、沖縄など各地で拡大していますがそれには資金の壁があります。

今回は2022年11月に、こども家庭庁が取りまとめた、『こどもホスピス』開設までの展望について、お知らせします。

命に関わる病気や重い障害を抱える子ども達が、支援を受けながら遊んだり学んだりして、家族と一緒に生活出来る『こどもホスピス』に関して、小倉将信こども政策担当相は、2023年に発足するこども家庭庁を主になって、『こどもホスピス』の普及へのサポートの在り方を検討していく考えを話しました。日本国内の『こどもホスピス』の施設数がまだまだ足りないので、全国普及が目標です。

『こどもホスピス』開設や運営に背中を押す為、2022年11月17日、自民・公明両党の議員連盟の初会合が開催され、小倉こども政策担当相も出席しました。議連には、既に『こどもホスピス』を建設して子ども達を受け入れている施設や、今後『こどもホスピス』開設を目標に掲げる日本各地の市民団体の関係者や医師らも出席。行政側のサポートの課題を整理しながら、地域社会に『こどもホスピス』が根付くことの定義を確認し合いました。

「ホスピス」というと「みとり」のイメージが連想されますが、イギリス発祥の『こどもホスピス』がポイントとして挙げるのは「生きている今」を豊かにする取り組み。

自宅と病院の間に立つ存在を『こどもホスピス』が担い、「もっと遊んだり学んだりしたい」という子ども達の願いを最大限叶えてあげたいという『こどもホスピス』が目標です。

議連は、会長に井上信治衆院議員、副会長に小倉こども政策担当相、永岡桂子文部科学相らが就任しました。設立総会では、井上衆院議員が『こどもホスピス』の財政面や認知度といった課題を挙げた中で、「来年の4月からこども家庭庁が発足するということですし、政府の方は『こどもホスピス』窓口を一本化をし、そして、関係省庁と連携を行いながら、この『こどもホスピス』の課題にも取り組んで欲しい。『こどもホスピス』に制度がないことでは、行政のサポートをなかなか求められない。介護、医療、教育、障害者福祉のはざまに制度が壊れてしまっている役所の縦割りの問題も起こっていて、何とかしていきたいと思います」とあいさつ。

また永岡文部科学相は「病院や自宅などで療養中のこども達に教育機会を保障することは誠に重要な案件。色んな課題を持つ子ども達の可能性を最大限発揮出来る様な、連携して『こどもホスピス』のことを実現していきたい」と語りました。

『こどもホスピス』の運営に関しては、医療や福祉、教育など省庁を横断する対応が行政に必要とされています。14団体が参加する「全国こどもホスピス支援協議会」は、行政の窓口を一本化する計画や「医療併設型」「福祉施設型」「コミュニティー型」という運営形態に応じた財政サポート、財政実態に関しての調査研究などを要望。行政の領域横断的な連携を取る事で、第4期がん対策推進基本計画などに導入することも要望しました。

議連では、認定NPO法人や医療関係者などが、『こどもホスピス』運営に応じる行政側の窓口一本化や財政支援を求めました。

議連に出席した小倉こども政策担当相はこの件に関して「こども家庭庁の大きな役目は縦割り打破です。『こどもホスピス』においては非常に重要なメインテーマでもあります。来年4月にこども家庭庁が発足するからこそ、こども家庭庁が文部科学省などと連携し、大きく『こどもホスピス』開設に向け、前進したと思って頂ける様にしたい。こども家庭庁は、病気や障害に苦しむ子ども達が幸せに生活出来る社会を実現する使命もあります。ご家族の負担を軽減し、子ども達に向き合うゆとりを持たせる」と話し、2023年4月に発足するこども家庭庁を主軸に、『こどもホスピス』普及に向け、前向きなサポートの在り方を検討していく意向を述べました。

具体例では、日本各地の『こどもホスピス』の現状を理解し、日本全国に浸透させていくためには、何が必要かを検証していく方向性です。

参考:こどもホスピス議連発足 普及目指し「縦割り打破へ」 毎日新聞(2022年)

議連には、日本各地の『こどもホスピス』関係者が出席し、オンライン上でも参加されました。この中で、認定NPO法人「横浜こどもホスピスプロジェクト」の代表理事の男性が挨拶を行いました。

認定NPO法人「横浜こどもホスピスプロジェクト」の代表理事の男性は今から24年前、次女を悪性脳腫瘍で亡くしています。当時6歳だった次女は「余命半年」と宣告を受けた後でも、右手が動かなければ左手を使おうとし、最期の時まで懸命に成長していきたいとしていました。

そして認定NPO法人「横浜こどもホスピスプロジェクト」の代表理事の男性は「短い命であっても、その生を全うした姿を介して、子ども達を大事にしていかなくてはと気付かされました」と『こどもホスピス』設立の取り組みを始めた理由を振り返り、「小児緩和ケアの医療体制が推奨されるドイツ、イギリス、オランダみたいに、どんなに重い病気を抱える子ども達でも、地域の方々にその姿を見守られながら成長していくことが可能な『こどもホスピス』を日本にも根差していきたい」と語りました。

あの時の記事の最初の記事は、こちらにも出て来る、認定NPO法人「横浜こどもホスピス」が、移動式のメリーゴーラウンドを設置する為に、クラウドファンディングを呼びかけていたという内容でした。そのクラウドファンディングは目標額が集まり、無事「横浜こどもホスピス」のうみとそらのおうちにメリーゴーラウンドが設置されたとの後日談を観ました。

あれから数ヵ月経ちましたが、医療的ケア児の支援はまだまだ進んでいませんね。今では子育て本を出したり、写真展を開いたりするご家族もいらっしゃいますが、そこまでなるには相当な時間を要したと思います。支援が足りない中で、懸命にお子さんと向き合って来たと思います。私は子どもの頃は病気を風邪くらいしかしない子でしたが、今の自分が小さい頃の自分だったら、両親はもっと私にかかりっきりだったのではないかとも思います。

まだこども家庭庁自体は正式な発足は来年からとなりますが、『こどもホスピス』が全国に出来ることで、助かるご家族は多いかと思います。この議論が成立し、是非実現へと動いて欲しいですね。

2月11日午前11時45分からCSテレビのムービープラスで観た。

『アイズ ワイド シャット』(Eyes Wide Shut)は、1999年製作の映画。スタンリー・キューブリック監督の遺作となった。原作はアルトゥル・シュニッツラーの『夢小説』(1926年)。

主演の2人に加え、結果的に監督の遺作となったという話題性も上乗せされて、7月以降のロードショーでは世界的なヒット作となった。

タイトルの Eyes Wide Shut は、英語の常套句 "(with) eyes wide open"(目を大きく開いて)をもじった一種の言葉遊びで、結婚にまつわるベンジャミン・フランクリンの警句が直接の出典とされ、さらに遡って『テンペスト (シェイクスピア)』をルーツとする指摘もある。なお、当映画の試写会5日後に監督スタンリー・キューブリックは急死する。死因は発作要因不明の心臓発作とされている。

アメリカでの公開は性的シーンによってNC-17(成人映画扱い)の指定を避けるため(ワーナーとの契約でR指定が条件だった)、キューブリックの右腕であったレオン・ヴィタリ監修で性交シーンには後ろ姿のヌード・モデルやローブを着た男女の人影などが合成されて、R指定で公開された。日本では無修正版で公開され、R-18(成人映画扱い)に指定されている(アメリカでのビデオ販売の際はVHS、DVDでは無修正のUnrated版とR指定修正版が併売されていた。Blu-rayでは無修正版のみ)。

ニューヨークの医者であるビルと妻のアリスは、ビルの患者で大富豪のジーグラーが開いた盛大なクリスマス・パーティーに招かれる。広間でピアニストとして演奏する旧友のニックと再会するビル。倦怠期を迎えているビルとアリスは、それぞれ相手を見つけてパーティーを楽しむが、ビルは医者として奥に呼ばれる。ジーグラーと裸でバスルームにいたマンディという若い女性がドラッグの過剰摂取で意識不明に陥ったのだ。ビルの適切な処置でマンディは一命を取りとめたが、ビルはこの一件を口止めされる。ビルが姿を消した理由を知らないアリスは、ビルが浮気したと邪推する。

翌晩、ビルを責めて、自分も色目を使ってきた若い海軍士官に興味があると挑発するアリス[3]。そこへ老患者のネイサンソンが自宅で逝去したという知らせが入り、ビルはタクシーで患者宅へ向かう。しかし、その車中で、ビルはアリスが海軍士官とセックスをしているという妄想を抱き、懊悩する。

ネイサンソンの枕元で娘を慰めていると、彼女は急にビルにキスをする。ほとんど会話したこともないハイミスの娘だが、愛していると迫られて、ビルは早々に屋敷を後にする。しかし、混乱して街を歩くうちにドミノという娼婦に声をかけられ、ビルは彼女のアパートに入ってしまう。

アリスからの電話を受け、ビルはドミノとはキスだけをして、金を払ってその場を去る。ピアニストのニックが出演しているバーを見つけ、ビルはニックと酒を酌み交わす。ニックはこの後、深夜2時から仕事があると言い、それが淫らな秘密パーティーでの演奏だと知ったビルは、ニックから無理に場所とパスワード(合言葉)を聞き出す。

深夜に貸衣装屋を叩き起こして、秘密パーティーに必要な黒マントや仮面を借り出したビルは、タクシーで会場の邸宅へ向かう。屋敷の中では裸の女たちと黒マントの客たちが仮面を被って享楽に耽っていた。しかし、ビルは大広間で黒マントの客たちに取り囲まれる。ビルが予定外の侵入者であることはバレていたのだ。仮面を外させられ、命の危険を感じたその時、ビルを知っている様子であった裸の女の一人が彼の代わりに罰を受けると申し出た。ビルは屋敷から追い出され、家に逃げ帰る。

翌日、ニックを探して宿泊先のホテルを訪れたビルは、ニックが早朝にチェックアウトし、同行して来た強面(こわもて)の男たちに連れ去られたとフロント係から聞かされる。ビルは貸衣装を返しに行き、マスクだけが無くなっていることに気づく。プレゼントを携えて、ドミノの部屋を再度訪れたビルだったが彼女は不在であり、同居人からドミノがHIV陽性だったと聞かされる。

そしてビルは、ジーグラーの屋敷で治療した若いマンディが麻薬中毒で病院に運ばれ死亡したという新聞の記事を読む。秘密パーティーで自分の身代わりになったのはマンディであり、そのために彼女は殺されたのだと考えたビルは困惑する。そんなビルを、ジーグラーが屋敷に呼びつけた。

ジーグラーは、昨夜の秘密パーティーに自分も参加していたと打ち明ける。パーティーに出席していたのは誰もが知る著名人たちであり、秘密厳守は絶対だった。ビルがパーティーのことを他所で喋ったり、これ以上の詮索をしないように、「死の恐怖という芝居」で脅したとジーグラーは説明し、マンディが身代わりで罰を受けると進み出たのも芝居だと語る。

ピアニストのニックは秘密を漏らしたペナルティでパーティーの用心棒に殴られたが、すでにシアトルの家に帰っており、マンディは麻薬中毒の娼婦で、パーティー終了後に自宅で過剰にドラッグを摂取し、偶然に事故死したのだという。

帰宅したビルは、無くしたと思っていたマスクが自分の枕の上に置いてあるのを発見する。ビルは泣きじゃくりながら、アリスにこの2日間の出来事を告白した。翌日、娘とともにクリスマスの買い物へ出かけたビルとアリスは、これから2人はどうするべきかを話し合う。アリスは「大事なこと」をすぐにするべきだと言い、ビルが何をするのかと尋ねると、彼女は一言「ファック」と返答する。

キューブリックがこの作品の映画化を志したのは、1970年代にまでさかのぼる。1972年には映画化権を取得するが、他作品の制作などに忙殺されるなどにより実現が危ぶまれた。1990年代に入りようやく制作が本格化し、共同脚本家に『ダーリング』でアカデミー賞を受賞したフレデリック・ラファエルが起用された。なおキューブリックは当初、作者と題名を伏せた原作をラファエルに送ったものの「古臭い内容だ。まさかシュニッツラーか?」との返事を受けた。2人によって内容は現代劇に改められ、またキューブリックの意志で儀式の描写が作品の要になることも決定した。

1995年12月、ワーナー・ブラザースは「キューブリック監督が新作を制作する。夫婦の嫉妬をテーマとした作品でタイトルは『EYES WIDE SHUT』、主演はトム・クルーズとニコール・キッドマンである」と発表した。私生活上でも夫婦であり、共に大スターでもあるクルーズとキッドマンの共演は大きな注目を集めるが(2人の共演は結婚後『遥かなる大地へ』から数えて2回目だった)、それゆえに「完璧主義の監督に、多忙なスターが合わせられるだろうか?」などと完成を疑問視する向きもあった。キューブリックは過去に、制作が中断した作品がいくつかあることも不信を高めた。

1996年11月から撮影が始まるが、キューブリックの意志により秘密裏に進められたため、その内容も全く外部へは知らされなかった。キャストの交代などにより撮影は長期化し、1998年4月まで延々400日以上に及ぶギネス記録となった(後述)。なおクルーズ夫妻はこの作品に臨むため、ロンドンへ移住していた。

撮了後はキューブリック1人の手で編集が行われる。音楽は、ドミートリイ・ショスタコーヴィチの『ジャズ組曲 第2番 ワルツ2』(当時の名称)とジェルジ・リゲティの『ムジカ・リチェルカータ』が用いられた。キューブリック映画としては『時計じかけのオレンジ』以来となるステレオ録音である。

1999年3月2日、キューブリック、クルーズとキッドマン、WBスタッフの4人による極秘の0号試写が行われるが、5日後の1999年3月7日にキューブリックは急死する。その直後にキューブリック自身が手がけた予告編が公開された。

イルミナティによる秘密裏に行われていた儀式的娯楽を再現させた映画でこれを世間に公表したキュ-ブリックはイルミナティ幹部の逆鱗に触れ暗殺されたと言う説もある[要出典]。

男性の懲戒処分を巡り、県は3月25日に、男性の私的情報が保存されていたとされる公用パソコンを回収。その後の県の内部調査で告発文書の核心的な部分が事実ではないなどとして、5月、男性を停職3カ月の懲戒処分とした。

男性は、7月初め、代理人を通じて百条委に「プライバシーに配慮してほしい」と要望。百条委は告発とは無関係な文書の開示はしないと決めていた。

関係者によると、百条委は今月16日に非公開で複数の県議に聞き取り調査を実施。4月中旬ごろに前総務部長から、男性の私的情報の記録を見せられたり、口頭で内容を聞かされたりしたとの証言があったという。

前総務部長は10月25日に開かれた百条委の証人尋問で男性の私的な個人情報を印刷し、所持していたことを認めた。一方で、漏洩(ろうえい)については「守秘義務違反の嫌疑を受ける可能性が生じる」などとして証言を拒否していた。

男性の私的情報とされる内容は、知事選(11月17日投開票)期間の前後から交流サイト(SNS)で拡散されており、県は第三者機関を設置して慎重に調査するとしていた。

昨年の夏に起こった“令和の米騒動”から半年以上が経過した。当初、数か月でこの騒動は収まるかと思われていたが、米の値段は下がることなく、今も家計を圧迫し続けている。この現状に、“米を売る側”は何を思っているのだろうか。街で話を聞いてみた。

昨年夏、米の流通の不足が全国的に大きな話題になると、たちまちスーパーから米が消えた。その後、米が入荷された際には買占めを防ぐため、店舗が米の購入制限を行なうなど対応をしていたが、その後も米の値段はどんどん高騰を続けた。

農林水産省によると、全国のスーパーで販売された米の平均価格は、2024年6月ごろまでは5キロあたり2000~2200円程だったが、今では3000円台後半。わずか1年足らずで2倍近くまで値上がりしている。

“令和の米騒動”が話題になった当初は、新米が流通する10月頃になれば価格はまた適正なものに戻るだろうと期待されていたが、まったくそうはならなかった。それどころか、新米が出た後もますます値上がりしている。

都内のスーパーで、米売り場の担当者に話を聞くと、値上がりには複合的な理由があり、今後も値段は下がらない可能性があると話す。

「“米不足”なんて言われていますが、ぶっちゃけ2、3年前と比べてもお米の全体の量は変わってないと思いますよ。農協や国の政策でお米は『相対取引価格』といって買取金額というか、相場がある程度決まっていているので、今も値下がりはしないままなのかなと。

あとは、米を入れる袋の“包装代”、米を運ぶための“輸送費”も上がっていることも、値上がりの理由と考えています。値上がりの原因は複合的で、一つを解決すればよいという問題でもないので、一度上がった値段が以前のように戻るのは難しいと思いますね」(都内スーパーの店員)

一方で、都内で米を専門に扱っている米穀店に話を聞くと、値上がりの理由は大きな企業の“買占め”が原因ではないかと話していた。

「農家さんには本当にお米はないんですが、仲介業者や大手の加工品業者、商社とかが抱え込んでいる可能性があると思います。そういうところは、こうした騒動が起こる前に前もっておさえていて、今まさに、放出するタイミングをうかがっているんじゃないですかね。今までは『ないよ』って言っていたのに、『実はあるよ』って売りだすのでは」(都内の米穀店の店主)

米の高騰を受けて江藤拓農林水産大臣は2月7日、政府備蓄米の放出をできるだけ早急に行なう考えを示した。これで果たして米高騰に歯止めは効くのだろうか。仲介業者の間ではさっそく影響が出始めているという。

「先日、備蓄米の放出を検討しているといった報道があった後、うちに『米を買いませんか?』という営業の電話がいくつかかかってきました。おそらく、買い込んでいた業者が、備蓄米の放出で市場価格が下がる前に、米を売りさばいてしまおうと動き出したのではないかと思います」(米の仲介業者)

業者の買占めが本当ならば、備蓄米の放出は確かに、米の値段に大きな影響を及ぼしそうだ。

現在は安い米がどんどん買い占められて値段が上がり、それに伴って、もともと高価だったブランド米も値段が上がっていっている状況だという。一時期は安い米ばかりが買われた結果、急激に安い米だけ値上がりをしてしまい、“くず米”のほうが普通の米よりも高値で取引されるという異常事態も起こっていたそうだ。

前出の米穀店の店主は、そんな状況について「もうめちゃくちゃですよ」とあきれたように笑う。

「私たちが今までお付き合いしている業者に頼んでも、最近は『これ以上は売れない』と断られるケースが増えています。また、今年度は“新米が豊作”なんて言われていますが、農家さんからは『そうでもない』という声も聞きます。もう、なにが本当なのかわかりません。

でも今回の米の価格急騰で、農家さんが例年より収入が増えているらしく、それはいいことだと思っています。そもそも今まで、米の値段が生産コストに対して安すぎたのです。そういう意味では今の値段がスタンダードといえるかもしれません」(都内の米穀店の店主)

昨年夏から続いている令和の米騒動。“米の適正な価格”とはいくらなのか、国全体で見つめなおす機会にもなっていきそうだ。

取材・文/集英社オンライン編集部

“令和の米騒動”から半年近く経ちますが、事態は未だ収束していません。 さいたま市にある米店には、農家から、直接、仕入れたブランド米が並びます。 【画像】“消えた21万トン”流通目詰まりか…備蓄米放出へ 価格高騰に歯止めか 角田商店 白川和江代表 「これでも、ない。『つや姫』って山形のお米は、積んでいるだけで、今季、終わり。(収穫の)9月、10月まで、あと半年以上あるが、あそこに積んであるだけ。もう現地にもない。去年の今ごろよりもっと大変。うちも問屋さんから仕入れないといけない商品があるが、高くて手が出ない。消費者も訳がわからない値上げで困る」 農林水産省は、対策として、保有する備蓄米の放出に向けて動き出しました。1年以内に放出した分を買い戻すことを条件とし、今週中にもJAなどの集荷業者に、入札で売り渡す数量などを示す方針です。 政府は、備蓄米として毎年21万トン程度を買い入れ、最大5年間保管し、合計100万トンを目安に備蓄しています。これは国内需要の1.5カ月分〜2カ月分にあたる量です。これまで放出の指針は、凶作や災害が起きた場合に限られていましたが、大きく変更した形です。ただ、対策の遅れを指摘する声も上がっています。

立憲民主党 神谷裕衆院議員(3日) 「備蓄以外の方策も含め考えておくべきだった。反省すべきだと思うがいかが」 江藤拓農林水産大臣(3日) 「反省がないのかと言われれば、おおいに反省があります」 スーパーの棚からコメが消えたのは、去年夏ごろ。2000円台半ばで安定していた1袋5キロの小売価格は、一気に3285円に跳ね上がりました。 坂本哲志農林水産大臣(当時・去年9月) 「今後、新米が順次供給され、円滑な米の流通が進めば、需給バランスの中で一定の価格水準に落ち着いてくるものと考えております」 しかし、その後も価格は上がり続け、先月は4185円。高騰に歯止めが掛かっていないのが実情です。 なぜ、対応は後手に回ったのでしょうか。 去年のコメの生産量は、前年より18万トン増えていました。しかし、年末に集荷業者が集めた量は、前年よりも21万トンも減っていたのです。 この“消えた21万トン”が、価格高騰の背景にあるとみられています。 江藤拓農林水産大臣(先月31日) 「米はあると。どこかにスタックしていると考えざるを得ない」