こんにちは。匠技術研究所の谷山 亮治です。

「Linux/UbuntuをAtomで使う(6)」では、引き続き、Linux/UbuntuをAtom CPUのPCで動かしている様子を紹介します。

今年になり、話題のSSDですが、組み込み用PC等、長時間連続稼動する必用のあるPCでは、既に長い期間使われています。またヤマハルータなどシステム機器では最初からフラッシュメモリーがディスクとして組み込まれています。

匠技術研究所ではCF(コンパクトフラッシュ)ディスクを使ったファイルサーバーをお客様に納品した経験があります。その頃はCFの価格が安かったことと、当時標準であったハードディスクコネクタ仕様のIDEに変換するアダプタの入手が容易であり、アダプタ経由で完全なハードディスクとして動作するのでPCの知識でシステムを作ることができることが利点でした。

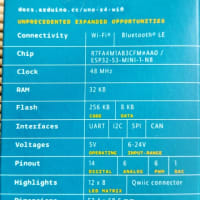

今は、様々な接続仕様のSSDがあります。写真のようにIDE(ATA/PATA)接続するもの、SATA、USB接続するものがあります。それぞれいろいろな形のものがあります。

■使っているSSD

ハードディスクの代わりにSSD(Solid State Drive、フラッシュ・メモリーディスク)を使っています。下の部分がIDEコネクタとなっており、マザーボード上のコネクタに直接挿し込みます。

■AtomCPU付近とSSD

電源ユニットの真下にAtom CPUのヒートシンクが見えます。写真では判りづらいのですが、ヒートシンクの上には小型のファンが付いています。その直ぐ右手がDDR2メモリースロット一本、そしてIDEスロット一本にさしたSSDです。手前のPCIスロットには、Intelのギガビット・イーサネットボードを挿しています。

■SSD付近

SSDが小さいので、なかなか上手く写真に収めることができません。SSDの右横がDDR2 RAMです。SSDの手前にはSATAポートが二つ見えています。

Atom CPUのPCは、基本的には他のPCと大きな差はありません。これまでの周辺装置をそのまま使うことができますし、メモリーやハードディスクにSATAやIDEの大容量のものを使うことで「普通のPC」になります。低消費電力でまとめるにはSSDが適しています。

IntelによるAtom CPUシリーズの紹介へ

(*)この記事の作成・投稿はWindowsXPとFirefox3で行いました。

(*)他の記事で紹介しているL2TP/IPsec VPNサーバは写真のAtom PCです。

☆中小企業のIT活用に関する、ご質問・ご相談はお気軽にどうぞ!

☆中小企業のIT活用に関する、ご質問・ご相談はお気軽にどうぞ!

「Linux/UbuntuをAtomで使う(6)」では、引き続き、Linux/UbuntuをAtom CPUのPCで動かしている様子を紹介します。

今年になり、話題のSSDですが、組み込み用PC等、長時間連続稼動する必用のあるPCでは、既に長い期間使われています。またヤマハルータなどシステム機器では最初からフラッシュメモリーがディスクとして組み込まれています。

匠技術研究所ではCF(コンパクトフラッシュ)ディスクを使ったファイルサーバーをお客様に納品した経験があります。その頃はCFの価格が安かったことと、当時標準であったハードディスクコネクタ仕様のIDEに変換するアダプタの入手が容易であり、アダプタ経由で完全なハードディスクとして動作するのでPCの知識でシステムを作ることができることが利点でした。

今は、様々な接続仕様のSSDがあります。写真のようにIDE(ATA/PATA)接続するもの、SATA、USB接続するものがあります。それぞれいろいろな形のものがあります。

■使っているSSD

ハードディスクの代わりにSSD(Solid State Drive、フラッシュ・メモリーディスク)を使っています。下の部分がIDEコネクタとなっており、マザーボード上のコネクタに直接挿し込みます。

■AtomCPU付近とSSD

電源ユニットの真下にAtom CPUのヒートシンクが見えます。写真では判りづらいのですが、ヒートシンクの上には小型のファンが付いています。その直ぐ右手がDDR2メモリースロット一本、そしてIDEスロット一本にさしたSSDです。手前のPCIスロットには、Intelのギガビット・イーサネットボードを挿しています。

■SSD付近

SSDが小さいので、なかなか上手く写真に収めることができません。SSDの右横がDDR2 RAMです。SSDの手前にはSATAポートが二つ見えています。

Atom CPUのPCは、基本的には他のPCと大きな差はありません。これまでの周辺装置をそのまま使うことができますし、メモリーやハードディスクにSATAやIDEの大容量のものを使うことで「普通のPC」になります。低消費電力でまとめるにはSSDが適しています。

IntelによるAtom CPUシリーズの紹介へ

(*)この記事の作成・投稿はWindowsXPとFirefox3で行いました。

(*)他の記事で紹介しているL2TP/IPsec VPNサーバは写真のAtom PCです。

☆中小企業のIT活用に関する、ご質問・ご相談はお気軽にどうぞ!

☆中小企業のIT活用に関する、ご質問・ご相談はお気軽にどうぞ!