11月4日(金)

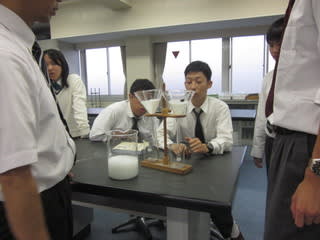

11月2日(水)に作ったガラス玉を鉄の棒から外すことにしました。

今日は、全員の部員が来ていないので、来た人だけが外します。

鉄の棒に巻き付いているガラスをねじるように外していきます。

固い場合は、しばらく水に溶かしておきます。

ガラス玉が取れました。

こんな色になりました。

自分で作ったガラス玉です。

思わず最高の笑顔になってしまいます。

今日唯一の高校生も思わずニッコリ。

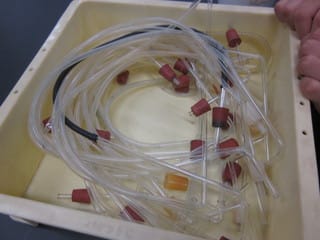

今日、外さなかったガラス玉です。

意外とたくさんありますね。

11月7日(月)には、たくさんの部員が集まって、ガラス玉も取れるといいと思います。

明日が漢字検定や入試や模擬試験があったため、高校生はほぼ全員休みでした。

11月2日(水)に作ったガラス玉を鉄の棒から外すことにしました。

今日は、全員の部員が来ていないので、来た人だけが外します。

鉄の棒に巻き付いているガラスをねじるように外していきます。

固い場合は、しばらく水に溶かしておきます。

ガラス玉が取れました。

こんな色になりました。

自分で作ったガラス玉です。

思わず最高の笑顔になってしまいます。

今日唯一の高校生も思わずニッコリ。

今日、外さなかったガラス玉です。

意外とたくさんありますね。

11月7日(月)には、たくさんの部員が集まって、ガラス玉も取れるといいと思います。

明日が漢字検定や入試や模擬試験があったため、高校生はほぼ全員休みでした。