5月27日(金)

この2週間はテスト期間中ということで、部活動は休みでした。

久々の活動日です。

今日は、午前中から準備をしました。

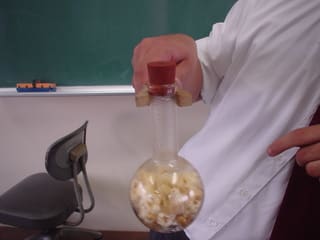

このように、丸形水槽の中に中性洗剤と洗濯のりをそれぞれの割合で混ぜました。そして、どれが一番上手く大きなシャボン玉ができるのかを実験しました。

この班は、違うメーカーの中性洗剤を使っています。

シャボン玉の溶液を作っている間に、違うグループが針金で輪を作ります。

いろんな形の輪を作ってみました。

シャボン玉を作ってみます。

実験をしながら、遊び気分になるのは年齢関わらず一緒のようです。

針金で作った輪にシャボン玉の溶液を付けて軽く息を吹きかけました。

すると、こんなに大きなシャボン玉ができました。

このように変わった形の輪も作りました。

完成したシャボン玉の水溶液です。

楽しいひとときになりました。

シャボン玉の様子を見ながら、針金の輪の大きさを調整します。

それぞれが、次々と針金で輪を作ります。

大きなシャボン玉を作るための輪です。シャボン玉の溶液をつけたところです。

大きなシャボン玉を作るときは、このように輪のほうを動かして、風を送ります。

出来上がった巨大シャボン玉です。

口で吹いてもこのように大きなシャボン玉を作ることができます。

こんな感じです。

コツが分かったので、それぞれが成功するまでシャボン玉を作ります。

失敗することもありますが、それも楽しいのです。

中学生もチャレンジします。成功のようです。

シャボン玉の実験は後の掃除が大変なので、床や実験台には新聞紙を敷きます。

得意げですね。

シャボン玉が浮いている様子です。

いろんなやり方で、楽しみます。

これは、中くらいの大きさですね。

もちろん、小さいシャボン玉もできます。

このように、宙を浮かせることもできます。

天井まで届きました。

これが、シャボン玉溶液の材料の一部です。

次々と試していますね。

実験が終わったら、みんなで片付けをします。

協力して掃除します。新聞紙をたたむ人やぞうきんがけをしている人などに、自分で仕事を探します。

成功したシャボン玉溶液は、一カ所にまとめて保存します。

オープンスクールなどに利用する予定です。

新聞紙をまとめてたたんでいる様子です。

シャボン玉溶液の入っていた丸型水槽を洗っています。

一方ではほうきがけをしています。

使い方が良くないと、内田先生に注意されていました。

このようにして、実験が終わりました。楽しんでいるうちに界面活性剤などの知識を得られるのも、理科部の特徴であると思いました。

本来、グリセリンや砂糖も混ぜてシャボン玉の溶液を作りますが、今回は内田先生が出張中ということもあって、自分たちで用意できるもので工夫してみました。しかし、洗剤の量を多めにした班はうまく成功しました。

誰でも作れるシャボン玉溶液ですが、大きなシャボン玉ができる溶液にするにはいろいろと大変だと言うことも分かりました。

実験書やインターネットで調べて完璧なものに仕上げるものいいのですが、今回のように自分たちで工夫して成功させるのもたまにはいいものだと思いました。

いろいろと自分たちで工夫することの大切さを知った実験でした。 理科部代表

【部員の感想】

・僕たちの班は、洗剤と洗濯のりの量の割合がうまくいかなかったのか、何回作り直してもうまくシャボン玉を飛ばすことができませんでした。まわりの班の様子を見ていると、うまくいっていたので、次に実験するときには何回も洗剤と洗濯のりの割合を変えてみたいと思います。 [中2]

この2週間はテスト期間中ということで、部活動は休みでした。

久々の活動日です。

今日は、午前中から準備をしました。

このように、丸形水槽の中に中性洗剤と洗濯のりをそれぞれの割合で混ぜました。そして、どれが一番上手く大きなシャボン玉ができるのかを実験しました。

この班は、違うメーカーの中性洗剤を使っています。

シャボン玉の溶液を作っている間に、違うグループが針金で輪を作ります。

いろんな形の輪を作ってみました。

シャボン玉を作ってみます。

実験をしながら、遊び気分になるのは年齢関わらず一緒のようです。

針金で作った輪にシャボン玉の溶液を付けて軽く息を吹きかけました。

すると、こんなに大きなシャボン玉ができました。

このように変わった形の輪も作りました。

完成したシャボン玉の水溶液です。

楽しいひとときになりました。

シャボン玉の様子を見ながら、針金の輪の大きさを調整します。

それぞれが、次々と針金で輪を作ります。

大きなシャボン玉を作るための輪です。シャボン玉の溶液をつけたところです。

大きなシャボン玉を作るときは、このように輪のほうを動かして、風を送ります。

出来上がった巨大シャボン玉です。

口で吹いてもこのように大きなシャボン玉を作ることができます。

こんな感じです。

コツが分かったので、それぞれが成功するまでシャボン玉を作ります。

失敗することもありますが、それも楽しいのです。

中学生もチャレンジします。成功のようです。

シャボン玉の実験は後の掃除が大変なので、床や実験台には新聞紙を敷きます。

得意げですね。

シャボン玉が浮いている様子です。

いろんなやり方で、楽しみます。

これは、中くらいの大きさですね。

もちろん、小さいシャボン玉もできます。

このように、宙を浮かせることもできます。

天井まで届きました。

これが、シャボン玉溶液の材料の一部です。

次々と試していますね。

実験が終わったら、みんなで片付けをします。

協力して掃除します。新聞紙をたたむ人やぞうきんがけをしている人などに、自分で仕事を探します。

成功したシャボン玉溶液は、一カ所にまとめて保存します。

オープンスクールなどに利用する予定です。

新聞紙をまとめてたたんでいる様子です。

シャボン玉溶液の入っていた丸型水槽を洗っています。

一方ではほうきがけをしています。

使い方が良くないと、内田先生に注意されていました。

このようにして、実験が終わりました。楽しんでいるうちに界面活性剤などの知識を得られるのも、理科部の特徴であると思いました。

本来、グリセリンや砂糖も混ぜてシャボン玉の溶液を作りますが、今回は内田先生が出張中ということもあって、自分たちで用意できるもので工夫してみました。しかし、洗剤の量を多めにした班はうまく成功しました。

誰でも作れるシャボン玉溶液ですが、大きなシャボン玉ができる溶液にするにはいろいろと大変だと言うことも分かりました。

実験書やインターネットで調べて完璧なものに仕上げるものいいのですが、今回のように自分たちで工夫して成功させるのもたまにはいいものだと思いました。

いろいろと自分たちで工夫することの大切さを知った実験でした。 理科部代表

【部員の感想】

・僕たちの班は、洗剤と洗濯のりの量の割合がうまくいかなかったのか、何回作り直してもうまくシャボン玉を飛ばすことができませんでした。まわりの班の様子を見ていると、うまくいっていたので、次に実験するときには何回も洗剤と洗濯のりの割合を変えてみたいと思います。 [中2]

5月11日(水)

5月11日(水)