11月9日(水)

午前10時30分頃、学校のガラス窓に激突した鳥を用務員の方が保護してくれました。

空を見ると、カラスが飛んでいます。

どうやら、カラスに襲われて逃げてきたようです。

その鳥は、内田先生のところへ届けられました。

内田先生は、段ボール箱に止まり棒を入れて、すぐに巣箱を作りました。

段ボール箱のに中には、携帯用カイロを入れます。

保護した鳥は、温かくしないといけないからです。

段ボール箱の中に入れる理由は、鳥を落ち着かせるためです。

内田先生は鳥かごも用意しています。

しかし、鳥かごでは、暴れたときに針金が翼に引っかかったりします。

また、暗いところでは、鳥は大人しく、無駄な体力を使わせなくて済むので、

段ボール箱がよいそうです。

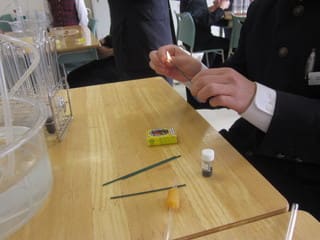

次に、エサを用意します。

エサは、いつも学校の近くにある早川鳥獣店に買いに行きます。

早川鳥獣店で、ミルワームと練り餌を頂きました。

早川さんは、内田先生がいつも野鳥を助けるので、名古屋経済大学高蔵中学校高等学校を応援してくれています。

生き物が大好きでこの商売を始めたので、自然に応援する気持ちになるそうです。

内田先生が帰ろうとしたら、奥から男の人がやってきて、親しく話をしてきたそうです。

その方は、早川さんから高蔵高校の話を聞いていて、是非内田先生に会ってみたかったそうです。

また、NHKのアナウンサーの叔父に当たるそうで、内田先生の話を放送してもらったらどうかと言って来たそうです。

最近元気の無くなるニュースが多い中で、心温まる出来事は是非紹介して欲しいとの事でした。

内田先生は、鳥のことが心配なので、とりあえず断わて、すぐに学校へ戻ってエサをあげました。

6時間目が終った頃、鳥の様子を見に来た内田先生が、鳥の異変に気づきました。

息が荒くなり、左目の上が大きく膨らんでいて、食べた物をはき出していたそうです。

こうなっては、助かる可能性はほとんどありません。

急遽、ブドウ糖溶液を直接胃の中に入れました。

しかし、元気になる様子もありません。

左目の上が腫れているということは、内出血をしているということです。

諦めて、手の中で温めてあげました。

すると、「ピー」と声を出して、その後は静かに息を引き取りました。

その経過の一部を写真で紹介します。

元気が無くなってしまった鳥です。

左目が腫れているのがわかります。

これで助からないと実感したそうです。

からだが固くなりました。

鶯色をしていてとても可愛い鳥でした。

みんなで埋めました。

しっかりとみんなで祈りました。

出来ることは、全て行いましたが、後悔は尽きません。

次はしっかりと助けたいと思います。

午前10時30分頃、学校のガラス窓に激突した鳥を用務員の方が保護してくれました。

空を見ると、カラスが飛んでいます。

どうやら、カラスに襲われて逃げてきたようです。

その鳥は、内田先生のところへ届けられました。

内田先生は、段ボール箱に止まり棒を入れて、すぐに巣箱を作りました。

段ボール箱のに中には、携帯用カイロを入れます。

保護した鳥は、温かくしないといけないからです。

段ボール箱の中に入れる理由は、鳥を落ち着かせるためです。

内田先生は鳥かごも用意しています。

しかし、鳥かごでは、暴れたときに針金が翼に引っかかったりします。

また、暗いところでは、鳥は大人しく、無駄な体力を使わせなくて済むので、

段ボール箱がよいそうです。

次に、エサを用意します。

エサは、いつも学校の近くにある早川鳥獣店に買いに行きます。

早川鳥獣店で、ミルワームと練り餌を頂きました。

早川さんは、内田先生がいつも野鳥を助けるので、名古屋経済大学高蔵中学校高等学校を応援してくれています。

生き物が大好きでこの商売を始めたので、自然に応援する気持ちになるそうです。

内田先生が帰ろうとしたら、奥から男の人がやってきて、親しく話をしてきたそうです。

その方は、早川さんから高蔵高校の話を聞いていて、是非内田先生に会ってみたかったそうです。

また、NHKのアナウンサーの叔父に当たるそうで、内田先生の話を放送してもらったらどうかと言って来たそうです。

最近元気の無くなるニュースが多い中で、心温まる出来事は是非紹介して欲しいとの事でした。

内田先生は、鳥のことが心配なので、とりあえず断わて、すぐに学校へ戻ってエサをあげました。

6時間目が終った頃、鳥の様子を見に来た内田先生が、鳥の異変に気づきました。

息が荒くなり、左目の上が大きく膨らんでいて、食べた物をはき出していたそうです。

こうなっては、助かる可能性はほとんどありません。

急遽、ブドウ糖溶液を直接胃の中に入れました。

しかし、元気になる様子もありません。

左目の上が腫れているということは、内出血をしているということです。

諦めて、手の中で温めてあげました。

すると、「ピー」と声を出して、その後は静かに息を引き取りました。

その経過の一部を写真で紹介します。

元気が無くなってしまった鳥です。

左目が腫れているのがわかります。

これで助からないと実感したそうです。

からだが固くなりました。

鶯色をしていてとても可愛い鳥でした。

みんなで埋めました。

しっかりとみんなで祈りました。

出来ることは、全て行いましたが、後悔は尽きません。

次はしっかりと助けたいと思います。