11月5日(土)

今日は、今年最後の学校見学会です。

今回は、気体を発生させて、その性質を調べることにしました。

昨日、ほぼ中学生だけで実験準備をしました。

今日参加できる理科部員は5人しかいません。

高校生は、土曜講座と模擬試験などで全員いないので、中学生だけです。

私は中学3年生なので、今日来てくれる人たちと同学年です。

私は、前回の中学オープンスクールに引き続き、司会を任されましたが、きちんと

司会ができるのか、心配です。

私たちの動揺を知ってか、内田先生は、「君ならできる」と言ってくれました。

また、「今日のように人前で緊張しながら話をするということは、将来、面接をしたときなどにきっと

プラスになる。」と言ってくれました。

その言葉で、私は「やるしかない」と思いました。

内田先生はきっと、私たちを安心させるように、そして、信頼して言ってくれたのだと思います。

いろんな心配はありますが、今日1日頑張ってみようと思います。

今日の集合は9時です。

8時40分には5人全員集合しました。

理科部員は26人いますので、少々寂しい感じがしますが、仕方ありません。

集合したら、まずは、教室と3階の廊下全部を掃除しました。

5人で並んでモップを持ちながら歩くと、あっという間にきれいになりました。

隣の教室を見ると、蒲野先生が一人で掃除をしていました。

私たちは5人いるので、当然手伝いました。

蒲野先生は、「理科部の子たちが手伝ってくれて、とても助かった」と言ってくれました。

内田先生は、「困った人を助けられるのが人として大切なんだ」と常日頃から言っているので、

当たり前のことなのですが、ほめられるとやはりうれしいものです。

まずは、器具の確認をします。

試験管と丸型水槽です。

丸型水槽の中に水を入れます。

実際に気体の発生の実験をやってみます。

自分たちが完璧にできないものは、教えられないからです。

水上置換法を行っています。

特に中学1年生と2年生は、今日来てくれる人よりも年下なので、余計に神経を使います。

酸素の発生、水素の発生、二酸化炭素の発生の実験が終了しました。

もう一度、中学1年生を中心にやり直します。

水上置換法も一人一人やり直します。

自分たちが行った実験の試験管などを洗って、もう一度セットし直します。

元通り、きれいになりました。

司会の練習をします。

司会の挨拶の後に今日の部員が整列します。

何度も練習を繰り返しました。

10時50分になったので、体育館に内田先生と中学2年生が向かいました。

今日の講座の紹介をして、参加者を講座の教室まで連れてくることになりました。

実際の司会の様子です。

自分でもわかるくらい緊張していますね。

オキシドールを試験管に分けます。

試薬の分配は中学2年生が行いました。

何回もリハーサルをしたため、スムーズに分けることができました。

まずは、試験管を丸型水槽の水の中へ沈めます。

試験管からつながっているガラス管を水の中に沈めた試験管につなげます。

オキシドールの入った試験管の中に二酸化マンガンを入れて、気体(酸素)を発生させます。

気体(酸素)が集まったら、線香に火をつけます。

火のついた線香を酸素の入った試験管の中に入れて、反応を確かめます。

「ポッ」という音がしたら、実験は成功です。

うまく行かない場合は、何度も繰り返しますが、うまく行きそうにない場合は、酸素ボンベで試験管に

酸素を入れて、反応を確認します。

今度は、薄い塩酸を取り分けます。

塩酸を入れた試験管の中にマグネシウムリボンを入れて、ガラス管付きゴム管付きゴム栓を試験管につなげます。

水中に沈めた試験管にガラス管付きゴム管付きゴム栓をつなげます。

そして、気体(水素)を集めます。

試験管の液体が白い泡でいっぱいになっています。

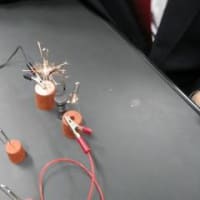

マッチに火をつけます。

気体の入った試験管の口にマッチの火を近づけます。

すると、「ボン」という音がして、水素が爆発します。

純粋に水素だけが集まった場合は、静かに燃えます。

最後は二酸化炭素の実験です。

薄い塩酸を試験管に取り分け、試験管立てに立てます。

この試験管に石灰石を入れて、二酸化炭素を発生させます。

酸素や水素の実験と同じように水上置換法の準備をします。

二酸化炭素が試験管の半分ほど集まったところで、水の中から取り出します。

水の中から取り出すときは、しっかりと親指で押さえたまま取り出します。

気体が外に逃げないようにするためです。

試験管を親指で押さえたまま、激しく試験管を振ります。

みんな真剣に試験管を振っています。

親指に試験管がぴったりと吸い付くことが分かります。

このことで、二酸化炭素は水に「少し溶ける」ことがわかります。

「少し溶ける」とは教科書上の表現ですが、私たちの感覚では「ものすごく溶ける」というような印象でした。

最後に、二酸化炭素の溶けた水(炭酸水)に石灰水を加えます。

白く濁ることを確認して、今日の実験は終了です。

結果は分かっていても、成功するということは、楽しいものですね。

今日は、中学生だけの5人で、いろんな作業や司会を行いました。

とても大変でした。しかし、来てくれた10人の人達は、楽しく実験をしてくれました。

今年の学校見学会は今日で終わりますが、また来年も手伝っていきたいと思っています。

今日は、今年最後の学校見学会です。

今回は、気体を発生させて、その性質を調べることにしました。

昨日、ほぼ中学生だけで実験準備をしました。

今日参加できる理科部員は5人しかいません。

高校生は、土曜講座と模擬試験などで全員いないので、中学生だけです。

私は中学3年生なので、今日来てくれる人たちと同学年です。

私は、前回の中学オープンスクールに引き続き、司会を任されましたが、きちんと

司会ができるのか、心配です。

私たちの動揺を知ってか、内田先生は、「君ならできる」と言ってくれました。

また、「今日のように人前で緊張しながら話をするということは、将来、面接をしたときなどにきっと

プラスになる。」と言ってくれました。

その言葉で、私は「やるしかない」と思いました。

内田先生はきっと、私たちを安心させるように、そして、信頼して言ってくれたのだと思います。

いろんな心配はありますが、今日1日頑張ってみようと思います。

今日の集合は9時です。

8時40分には5人全員集合しました。

理科部員は26人いますので、少々寂しい感じがしますが、仕方ありません。

集合したら、まずは、教室と3階の廊下全部を掃除しました。

5人で並んでモップを持ちながら歩くと、あっという間にきれいになりました。

隣の教室を見ると、蒲野先生が一人で掃除をしていました。

私たちは5人いるので、当然手伝いました。

蒲野先生は、「理科部の子たちが手伝ってくれて、とても助かった」と言ってくれました。

内田先生は、「困った人を助けられるのが人として大切なんだ」と常日頃から言っているので、

当たり前のことなのですが、ほめられるとやはりうれしいものです。

まずは、器具の確認をします。

試験管と丸型水槽です。

丸型水槽の中に水を入れます。

実際に気体の発生の実験をやってみます。

自分たちが完璧にできないものは、教えられないからです。

水上置換法を行っています。

特に中学1年生と2年生は、今日来てくれる人よりも年下なので、余計に神経を使います。

酸素の発生、水素の発生、二酸化炭素の発生の実験が終了しました。

もう一度、中学1年生を中心にやり直します。

水上置換法も一人一人やり直します。

自分たちが行った実験の試験管などを洗って、もう一度セットし直します。

元通り、きれいになりました。

司会の練習をします。

司会の挨拶の後に今日の部員が整列します。

何度も練習を繰り返しました。

10時50分になったので、体育館に内田先生と中学2年生が向かいました。

今日の講座の紹介をして、参加者を講座の教室まで連れてくることになりました。

実際の司会の様子です。

自分でもわかるくらい緊張していますね。

オキシドールを試験管に分けます。

試薬の分配は中学2年生が行いました。

何回もリハーサルをしたため、スムーズに分けることができました。

まずは、試験管を丸型水槽の水の中へ沈めます。

試験管からつながっているガラス管を水の中に沈めた試験管につなげます。

オキシドールの入った試験管の中に二酸化マンガンを入れて、気体(酸素)を発生させます。

気体(酸素)が集まったら、線香に火をつけます。

火のついた線香を酸素の入った試験管の中に入れて、反応を確かめます。

「ポッ」という音がしたら、実験は成功です。

うまく行かない場合は、何度も繰り返しますが、うまく行きそうにない場合は、酸素ボンベで試験管に

酸素を入れて、反応を確認します。

今度は、薄い塩酸を取り分けます。

塩酸を入れた試験管の中にマグネシウムリボンを入れて、ガラス管付きゴム管付きゴム栓を試験管につなげます。

水中に沈めた試験管にガラス管付きゴム管付きゴム栓をつなげます。

そして、気体(水素)を集めます。

試験管の液体が白い泡でいっぱいになっています。

マッチに火をつけます。

気体の入った試験管の口にマッチの火を近づけます。

すると、「ボン」という音がして、水素が爆発します。

純粋に水素だけが集まった場合は、静かに燃えます。

最後は二酸化炭素の実験です。

薄い塩酸を試験管に取り分け、試験管立てに立てます。

この試験管に石灰石を入れて、二酸化炭素を発生させます。

酸素や水素の実験と同じように水上置換法の準備をします。

二酸化炭素が試験管の半分ほど集まったところで、水の中から取り出します。

水の中から取り出すときは、しっかりと親指で押さえたまま取り出します。

気体が外に逃げないようにするためです。

試験管を親指で押さえたまま、激しく試験管を振ります。

みんな真剣に試験管を振っています。

親指に試験管がぴったりと吸い付くことが分かります。

このことで、二酸化炭素は水に「少し溶ける」ことがわかります。

「少し溶ける」とは教科書上の表現ですが、私たちの感覚では「ものすごく溶ける」というような印象でした。

最後に、二酸化炭素の溶けた水(炭酸水)に石灰水を加えます。

白く濁ることを確認して、今日の実験は終了です。

結果は分かっていても、成功するということは、楽しいものですね。

今日は、中学生だけの5人で、いろんな作業や司会を行いました。

とても大変でした。しかし、来てくれた10人の人達は、楽しく実験をしてくれました。

今年の学校見学会は今日で終わりますが、また来年も手伝っていきたいと思っています。