「全国大陶器市」

散歩がてら、万博公園(東の広場西側園路)で開催されている

「全国大陶器市 3/28(土) ~4/8(水)」 を覗いてきました。毎年、飽きもせず

徘徊しておりますが、ここ数年は、ほぼ同じ規模であり、ほぼ同じ内容に終始し、

主催者も出展者もどこかお茶を濁しているかのように見えるのは私だけ ・・・ 。

( いくら温厚な?私でも、そろそろ嫌気がさしますよ。もっと工夫を! )

「直火対応の器」

今回、直火対応の器(陶板)の実演販売をやっているブースが多かったのと、

猫や梟の縁起物の商品が増えていたように思います。個人の飲食店の方が

10枚20枚と皿を買っていく姿がほとんど無くなった為か、どうしても一般の方、

しかも同じ皿や茶碗を5組などではなく、一つ一つ違う形のものを選べる(買える)

ような品揃えになっています。どちらかと言えば、雑貨屋さんに近くなっています。

「掘出し物」

昔は、(骨董品は別として)掘出し物がたくさんあったものです。その掘出し物を

探すことも楽しかったものですが、そうした感覚も無くなってしまいました。判り易く

売れ易いものを並べる ・・・ 惰性とは言いませんが、お互い脈絡のない取引に

なっているような ・・・ 何故、わざわざ陶器市へ行くのか?物を買うだけなら、

街場の食器屋さんやファンシーショップで済むのでは ・・・ 。

「ガレージセール」

お祭り広場では、ガレージセール(フリーマーケット)が開催されていました。

ここ最近の “フリーマーケット事情” は分りかねますが、昔は無料で見て回れて、

いかにも “こんなん家にあったので持ってきました” という和やかな雰囲気でした。

しかし今は、写真にあるように、柵で囲い、入場料(中学生以上350円小学生100円)

を取り、しっかり商売をしています。それもあってか、商品もわざわざ仕入れてきた

物を売っている出展者の方もおられます ・・・ これってどうなんでしょうか? 昔は、

このお祭り広場いっぱに古書が並べられていたこともありました。良いと思って

いたものがどんどん減って、今風の杓子定規な考えで全てが右へ倣えになっている

現状があるような ・・・

「桜はまだちらほら」

「万博桜祭り 3/28(土)~ 4/12(日)」 も開催されていました。青空が広がって

天気が良く暖かい雰囲気はあったのですが、如何せん風が冷たく、夕方には

ほころびかけた桜の蕾がギュッと閉じてしまうような陽気となってしまいました。

まあ、入学式の時期に全く桜が無いのは寂しいものですので、ゆっくり咲いて

くれれば良いと思います。

「頭がちんちらポッポ?」

ここ1ヶ月ほど微熱と頭痛があります。どうも、すっきりした体調に戻りません。

花粉症では?と言われますが、鼻や目はどうもないので違うような気がします。

歩いて汗をかいてみようと思い、昨日も万博公園まで出掛けました。良い天気

でしたので、すぐに汗をかくと思い薄着で出たのが間違いでした。体が温まった

あと、陶器市で歩いていると、いきなり寒気が ・・・ 足早に家路につきました。

■ 二升五合 ■

タンスの肥やしにするくらいなら

安くお分けしようと店先に並べる

思いの外、好評を得て完売になる

店主は二匹目のドジョウを狙って

安く仕入れた粗悪品をも並べる

“お分けする” という気持ちは

今どこに ・・・

第五大成丸

① 価値/価格 が高い低価格路線の飲食店

② 大商圏型の飲食店(専門店)

③ ライフスタイルを提案する飲食店

“今後の飲食店の在り方” として有望であろうと挙げられていた3業態の中で、

③ の 「ライフスタイルの提案」 には、私は雑貨屋さんや家具屋さんにあるような

生活スタイル品(家具・調度品、照明やディスプレー)を先にイメージしてしまいます。

「時代の流れ」

昔を振り返れば、1950年代後半(昭和30年代)頃に 「三種の神器」 と言われた

白黒テレビ・電気冷蔵庫・電気洗濯機の家電3品目が、「生活様式の提案」 にも

なっていたのではないでしょうか。余談ですが、この当時は家庭にある電気器具で

裕福さが色分けされていたようです。

・ 電灯 (第七階級)

+ ・ ラジオ ・ アイロン (第六階級)

+ ・ トースター ・ 電熱器 (第五階級)

+ ・ミキサー ・ 扇風機 ・ 電話 (第四階級)

+ ・ 電気洗濯機 (第三階級)

+ ・ 電気冷蔵庫 (第二階級)

+ ・ 白黒テレビ (第一階級)

60年代後半(昭和40年代)に入ると、「新三種の神器」 と言われた 「カー(自動車)・

クーラー・カラーテレビ」 が登場して、「3C時代」 と呼ばれたわけですが、この頃から

少しずつ、余暇や楽しみといったカテゴリーの物品がスタイル提案されていたように

感じます。

70年代に入って、それまでの家電品は “提案” から “必需” となり、代わって

クルマや化粧品などの高級品や酒やタバコといった嗜好品もテレビCMに頻繁に

登場してきた印象があります。ようやく、「生活」 と 「ライフ」 というニュアンスの違い

が見えたような印象でした。一方、この当時の飲食業界、特に外食という枠組みの

お店の役割は、まだまだお腹を満たすことが目的の施設でしかなかったような気が

します。やはり、物事には順序があるということでしょうか ・・・ 。

「衣食住からの広がり」

人が生活していく上で、必要とされる 「衣/食/住」 のあり方は、時代と共に変化

してきた訳ですが、時代が変わっても 0(ゼロ)になることのない大きな三本柱です。

逆に、今はそれぞれが単体で成立してしまうような単純な時代ではなくなりました。

業界的に言えば、「食」 なのですが、その 「食」 という単体要素だけでは、消費者

(顧客)に十分な満足感を与えられる時代ではなくなったということです。

クルマや化粧品と共に、70年代のCMに登場していた 「食」 関連の商品には、

「ビール」 「ウイスキー」 などのお酒、「加工ハム」 や 「レトルト食品」 などの食品が

多くありました。しかし、この頃のCMは、生活やライフスタイルの提案というより、

コピーライターがエッジを利かせた宣伝文で商品を印象付け興味をひくパターンが

多かったような印象です。いずれにせよ、“生きる為” というような範疇から完全に

離れたものとなっていたことは事実です。そして、高級感や利便性を打ち出す為、

各企業は商品開発や宣伝広告に知恵を絞り、物販におけるマーケティングなどの

リサーチにも力を入れるようになりました。

一方、外食業界では、料理のレベルアップや飲み物の品揃えは当然なのですが、

冷蔵庫や冷凍庫、バックヤードの充実など厨房設備、空調設備やネオンサインを

含めた店内外装設備に大きな投資をしなければならない時代に突入しました。

顧客確保の為、そうした付加価値へも無謀な投資を行い、方や、目に見える大幅な

コスト削減も平然と行なう ・・・ これを順番に繰り返す荒くれた状態の店舗も増え、

気づけば、足し算と引き算しかできない業界になっていたのかもしれません。

「ライフスタイルって何?」

さて、昔話はこれぐらいで ・・・

「ライフスタイルを提案する飲食店」 ですが、これまでの歴史の中で “提案” を

行なってきたという印象が残っているものはほとんどありません。一般的ですが、

記念日にワインを傾けるディナーレストランや新鮮なネタを目の前で握ってくれる

高級な寿司屋などの “商品やシチュエーションの提案” はあったとしても、やはり

“ライフスタイルの提案” というイメージまでは無かったような気がします。

そう言えば、“ライフスタイルの提案” って何なのでしょうか?

そもそも、「ライフスタイル」 という言葉を簡単に使っていますがどうなのでしょうか?

日本語に訳せば、「生活様式」 となるのですよね ・・・ ??? 私は、こう日本語に置き

換えられると、どうしても 「家(家庭)」 という狭義な範囲のイメージしか描けません。

広義に捉えれば、個の “人生観” や “生き方” にまで及ぶのでしょうが ・・・ 。

「日常と非日常の境目」

いずれにせよ、時代が求めているのは全く新しいスタイルなのでしょうか ・・・ ?

私はそうは思いません。どちらかと言えば、“これが自分のスタイルだ!” ということ

への気づきや気づくキッカケになるような出来事を求めているのだと感じます。

物足り無さを感じているというより、非日常な商品やシチュエーションが溢れていて

圧迫感すら感じる市場になっているのかもしれません。ただ、多くの人は社会的な

立場での付き合いや周囲の人との関わりを保つため、新しい “物” や “シーン” を

求め続けるのかもしれませんが ・・・ 。

そうした付き合いから離れると、「個(個人)」 としての存在意義や価値観を求めて

いることに気づくことは誰しもあるものだと感じます。今後、業界として必要なのは、

非日常の模索だけでなく、日常の中にある非日常の発見や肩の凝らない非日常感

の提案だと感じます。特に大手企業ほど ・・・ 。私の目線が間違っていなければ、

平面的で飽和状態にある業界の勢力図は、分散しながら新たな形(立体的)に必ず

再編成されていくと思います。

「有能な業界人求む!」

有能な業界人ほど、大手企業や安定企業で終わらず、“ライフスタイルの提案” を

できるだけ現場で実践してほしいというのが私の考えです。何故なら、文化と深く

関わる 「食」 という仕事に関して、企業の利益や個のライフスタイル提案だけで

終わらせず、日本独自の 「食」 に関するスタイルを動かしていくような目線で仕事

に取り組んでほしいのです。当たり前ですが、有能な人材ほど企業に所属すると、

ビジネスという視点でしか仕事を見なくなります。というか、そこでしか評価されない

仕組みになっていることが有能さや可能性を潰してしまっているのでしょうが ・・・ 。

特に、日本は外食の歴史が浅いためか、どうしても欧米のシステムをそのまま

導入したがる傾向にあります。自ずと他の国や地域の影響を大きく受けています。

「フードビジネス」 でライフスタイルの提案 ・・・ 否定はしません。ただ、日本らしい

外食産業の構築、そして何より、「日本の食文化」 をしっかり継承していこうという

そんな骨のある若者に増えてほしいものです。

「個人的スタイルの妄想と追求」

近所にラーメン店があります。( あるとします )

昼間、仕事の合間に行った時には、店内には活気があり、若いスタッフが素早く

オーダーを取りに来る。“ラーメン!” と私が言うと、“ハイよ!” と元気な返事が

あり、5分も経たないうちに目の前に ・・・ 。夜、家族で来店しテーブル席に座った

時には、愛想が良い熟練スタッフが “毎度いらっしゃい!何させてもらいましょ?

ギョーザもいっときますか?” と流れるような接客でもてなしてくれる ・・・ 。飲みに

行った帰り道、真夜中に立ち寄った時には、カウンターに座って私がオーダーする

まで、腕組みをした大将は一切声を掛けてこない。“ラーメンちょうだい!” と私が

言うと、軽くうなづいて大将は動き始める。“お愛想” “まいど(おおきに)!” ・・・ 。

これが私の理想のラーメン店スタイルです。良いとか悪いとかでなく、こんな感覚が

外国にあると思いますか?(わかりませんが)無いような気がします。これを文化

とは言いませんが、独特の日本的な感覚(人と人との関わり方)だと思っています。

( ひょっとして、私だけ ・・・ )

ということで、私が今後 “有望” とみている飲食店は、

「ジャパニーズ・オリジナル・ライフスタイル」 の提案ができる飲食店なのです。

「二升五合」

グローバルスタンダードは

多数決で決まるのだろうか?

そんなはずはないだろう ・・・

グローバルスタンダードを

評価する人が多いのだろうか?

たぶんそうなのだろう ・・・

しかし、何故

いきなり “世界標準” なのだろうか?

知ってるのだろうか “日本標準” を ・・・ ?

第五大成丸

① 価値/価格 が高い低価格路線の飲食店

② 大商圏型の飲食店(専門店)

③ ライフスタイルを提案する飲食店

前回、

① について、私なりの持論(自論)を展開しました。しかし決して、世の中の流れに

逆行しようというものではありません。ただ、一つの考え方ができる一方で、必ず

側面や背面で対比する考え方が芽生えるということです。

( やっぱ、天の邪鬼かもしれませんね ・・・ なかなか成長できませぬ )

そんな天の邪鬼な私が、気になっているのは、“古い考え方で物事を捉えていては

ジリジリと後退(衰退)してしまう” という見地で、若い君が業界を支えてきた世代の

意見を全て無視して、早急な改革で今までの流れを180°変えてしまうほどの勢い

で走る業界の姿があります。そして、その若い君もほとんどが、数年もしないうちに

同じパターンにハマり、気づけば次の世代に取って代わられることになるのです。

( ○○年前、私も若かった。そして、今は ・・・ 苦い経験と辛い体験だけが ・・・ )

世代交代と言えば聞こえは良いのですが、業界を大きく見れば、その場その場の

自転車操業状態なのかもしれません。業界変革という意味では素晴らしいです。

ただ、その一時の考え全てを 「正解」 としてしまえば、きっと大きな落とし穴に ・・・

( 「フードビジネス」 を語る前に、日本の 「食文化」 を担っていることも意識せよ! )

「ブルー・オーシャン戦略?」

② と ③ に関しては、近年、企業が閉塞感打開や勝ち残りのため追い求めている

「ブルー・オーシャン戦略」 の目線なのでしょうか。このコンサルタントの方の本意は

わかり兼ねますが、いつまでも競合他社(他店)とのベンチマーキングに資源を投入

する戦略で行っている無駄な闘いをやめて、「バリュー・イノベーション」 を高める

ことに注力すべきだという考え方だと感じます。これに関しては、前回の私の考え方

“自身の器を自身で強化しろ!” も、ちょっとだけ掠っているような ・・・ (苦笑)

( 自社なりのロジックを持って、オリジナル戦略で勝負できる環境が増えてほしい )

常に、叩き合い、傍若無人な潰し合いも日常茶飯事、スパイをも使っての情報の

奪い合い等々で、真っ赤に染まってしまった赤い海(レッド・オーシャン)にいつまでも

浸かっていないで、誰もいない綺麗な青い海(ブルー・オーシャン)に行きませんか?

というメッセージだろうと思います。誰でも “青い海” には憧れますが ・・・

( “あとは、お金を持って相談にきてください!” って、コンサルは旅行会社かい? )

「大商圏と小商圏」

商圏に関しては、「大商圏」 と 「小商圏」 の実質的な定義、また、「専門店」 という

括りだけでは、どの範囲の業態区分を指すかが不明ですので、全ての業界人が

明確にイメージするのは難しいと感じます。そこで例題が挙がってくるわけですが、

その例題の一つの要素や言葉(単語)に、自身が関わっている業態が引っ掛かって

いれば、何となく反応してしまう(勘違いしてしまう)のも世の常です。例えば、本屋で

“これからのカレー専門店はここがポイント!” といったコピーが本の表紙を飾れば、

カレー屋さんなら皆が反応するのではないでしょうか。

( ※ こんな本が某有名コンサル会社から出ている訳ではありません。 )

しかし、この 「専門店」 という表現は、昔の業種に近い業態の区分表現ではなく、

限りなく 「コンテンツ」 を極めていくような業態の枝区分だと感じます。それをまた

ひと括りで、「専門店=大商圏」 という表現は誤解を招くおそれがあります。実際、

“うちは20年以上昔からカレーの専門店を下町でやっていて、お客のほぼ100%が

近所の人で常連さんです。” というお店もあるはずです。もちろん、このコンサルの

方は 「=」 とは言っていません。今後の有望な業態として 「大商圏型の専門店」 が

あるという表現です。しかし、困った時は “藁にも縋る” と言います。そこは押さえた

上でコンサルティング業務をしてほしいと感じます。

( ※ あくまでも例題で、直、この某有名コンサル会社のことではありません。 )

有形/無形、ハード/ソフトを問わず、「コンテンツ勝負」 の時代だと感じます。

そういう意味では、「大商圏」 が有望とは言い切れません。大手企業が投資して

短期での事業展開を目指すという意味なら、それはそうなのでしょうが ・・・ 。

上記でも挙げましたが、「バリュー・イノベーション」 を高める、いわゆる、差別化と

低コストを同時に実現するという発想と実行が必要です。

( 必要なものはより必要とし位置づけ、不必要なものは迷わず不必要とせよ! )

自社(自店)にあるどのコンテンツを引き出すか、そして、どういう表現でその存在を

知らしめるかが重要だと感じます。まだまだ、時代的に 「小(企業)」 が 「大(企業)」

を喰うのは難しいかもしれませんが、“柔よく剛を制す” という発想が事業でも結果

として証明される時代になることを私は期待しています。ただ言えることは、ひと昔前

にあった “ソフトの時代” というような大きな枠で曖昧な表現では、世の中は靡かなく

なっていることは事実です。“いかに、消費者(顧客)のハートを掴むか” です。いや、

“いかに、供給側(店側)がハート(本質)を売るか” という時代なのかもしれません。

( 需要と供給がぴったり一致すれば、無駄がないということを再認識できる時代だ! )

またまた、② で終わってしまいました。 ③ は次回に ・・・

「二升五合」

どうすれば客が増えるのだろう?

それだけ考えれば良かった時代もあった

今は ・・・

何も変わってはいない

ただ、

客が 増えたり

客が 減ったり

それが

お店への評価だということを

もっと深く

もっと、もっと深く

考えてみる必要はあるのでは ・・・

第五大成丸

① 価値/価格 が高い低価格路線の飲食店

② 大商圏型の飲食店(専門店)

③ ライフスタイルを提案する飲食店

「コンサルタントは信用するな!」

上記は、某有名コンサルタント会社の主軸スタッフのブログにあった

“今後の飲食店の在り方” として有望であろうと挙げられていた3業態です。

これは否定しません。ただし、今の世間情勢やここ数年の飲食業界の流れを

観察していれば、誰でも行き当たる “考え得る業態” だと言っておきます。

( ・・・ そやから、頭デッカチのコンサルタントは嫌いやねん! )

世の中の流れを一纏めで括って、「正解」 としてしまう危うさがあります。そして、

こうした内容に世の中のミーちゃんとハーちゃん(何と古い表現か!)は、大きく

影響されるのです。いわゆる “時代の潮流に乗る(乗りたい)” というやつです。

( ミーちゃんもハーちゃんも、もっとオリジナリティーを持とうぜ! )

しかし、少し考えればわかるのですが、大手の大型飲食店と個人の小さな飲食店が

同じ土俵で闘えるわけはなく(闘う必要もなく)、このような視点で新業態開発やリノ

ベーションをしてしまえば失敗する確率が上がります。良かれと思って進めた施策が

現実(その店舗がサプライできる範囲と顧客ニーズが重なる部分)から懸け離れた

ものとなってしまい、取り返しのつかないことになりかねません。

( 自身の器を知れ!と言っているのではなく、自身の器を自身で強化しろ!です。 )

「分母と分子」

① の分母の 「価格」 に対する認識には、そう大きな差は無いはずです。公共や

交通機関の料金などをベースにすれば、500円や1万円といった貨幣が持っている

値打ちの認識はできるということです。しかし反対に、分子の 「価値」 に関しては、

人によって認識に隔たりがあり、その認識を共有することは非常に難しいものです。

( 高速道路の通行料700円は高い?安い?飛行機のファーストクラスは ・・・ ??? )

今の時代、個々が持っている 「価値観」 が大きく違うことは明らかです。だから

こそ、私はこの 「価格」 を常に分母としている最近の見方に疑問を感じるのです。

“時代のニーズは ・・・” と語っている人ほど、常に 「価格」 を分母に置いている ・・・

私の認識では完全に逆です。 ( 離婚が増えているのも 「価値観」 の違い?

なぜ最初に共有しない? そして、なぜ日々更新しない? 毎日、分母を更新しろ! )

客単価5,000円ラインの飲食店(実際の支払も5,000円の場合)で、来店顧客が

5,000円の価値を感じれば、良い(満足できる)お店として認識されて、それ以上の

価値を提供できれば感動さえ生むという発想です。もちろん、間違いではありません。

間違いはその先です。

( コンサルや識者が本を売る為には格好のテーマなのでしょうが ・・・ )

店側は、分母を上回る分子の創造に集中します。要は、商品やサービスの売価と

同時に対価であるはずの価格が先なのです。そして、そのベース(分母)は動かない

動かさないのです。その一般的な認識だけを頼りに分子を積み上げていく ・・・

危ないです。わかりやすく言えば、5,000円の満足感を作る為に何が必要かを考える

ということです。もっと砕いて言えば、どうすれば5,000円取れるかという発想です。

まあ、そこまでないとしても、何をプラスすれば客(売上)が増えるかという視点です。

( これでは価値観がブレまくる。「飲食」 というフィールドをシンプルに見直せ! )

元来、モノづくりや人と人との関わりが基本であった 「食」 の世界も、ビジネスという

商取引のみがベースとなって再構築されつつあります。そして、その手腕のみが

業界でも評価され崇拝されています。特に若い世代ほど、そこにしか目指すべき

ものがないかのような視野の狭さで日々エネルギーを消費しています。一人の人間

として寂しい限りです。( 皆が同じ方向を見ていると、人の横顔と後姿しか見えない。

先頭の人間にはそれすら見えない。いや、見ようとしていない ・・・ )

分母と分子を入れ替えれば、素直に業界(ひいては人生)を楽しめるのに ・・・

もちろん私の持論(自論)です。自身(自店)の持ち得るポテンシャルを分母に置き、

価値共有できるスタッフで顧客を募り、その対価を価格(分子)として頂くという発想

です。上記のビジネス発想とは逆で、分子を大きくすれば評価は下がります。逆に

分子が小さくなれば、“安くてええ店やねぇ!” という評価になるということです。

全ての基本(ベース)は、提供する(提供したい)商品や接客サービスも含めた

「店舗価値(分母)」 なのです。( 素直に 「価値」 を高める努力をしようや! )

勝手に分子が大きくなることはありません。なぜなら、自身の(自店)の持っている

ポテンシャルや発揮できるパフォーマンスをちゃんと自己認識できていれば、それに

見合う対価しか頂かない(頂けない)からです。勘違いが起こると困りますので補足

しておきますが、美味しいから高価格、高級だから高単価となるとは限りません。

常に 「価値」 がベースになるということは、同じ素材で同じ味付け同じポーションの

料理でも、店(客)によって価値表現(評価)は違うということです。いや、違うべきだ

ということです。そうでないと、世の中の飲食店がみな同じ価値になってしまいます。

まず、店側が一般的な評価基準でモノを考えて商売をしないことです。

( 数字ばかり合わせようとするな!でないと、自分にそのまま返ってくるぞ! )

もう一つ、あるとすれば、「付加価値」 という厄介な価値です。ビジネス目線では

この付加価値までもが価格に反映されます。近年、付加価値を付けて価格(売価)

を押し上げるということが当たり前になっていることも事実です。顧客(消費者)は、

それを受け入れた上で 「価値判断」 しなければならないのです。非常に複雑な

気持ちにもなり疲れる要素でもあります。特に、流行りのお店や高級店でこの傾向

は顕著ですので、顧客(消費者)の中には、家に帰った瞬間、開放感を感じるという

可笑しげな現象まで誘発している飲食店すらあるという事態です。

( “ゆっくりおくつろぎください” という場所の何%で本当にくつろげただろうか ・・・ )

「付加価値」 は、経済界では生産や流通過程で新たに生み出された価値のことを

意味するのですが、飲食業界では、“無理に生み出す” も含まれているような気が

します。そして何より、顧客(消費者)がその施設(お店等)の空間での時間の中で、

新たに感じた価値(期待していた価値とは違う別の要素)を指すものであって、店側

が無理に付けたり、初めから価格に反映させたりすべきものではないと私は考えて

います。特に、“腹を満たすだけの食以外の食(楽しませる場)を提供しているお店”

では、“全てを 「価値」” として分母に置くべきだと私は考えます。でないと、業界が

必ず衰退します。( プロなら、もっとプロらしい 「価値」 の提供をしてほしい! )

また、話が長くなってしまいました。② と ③ は次回ということで ・・・

「二升五合」

世の中、結構良い店は増えたと思う

しかし、本当に魅力ある店は増えているのか

街には個性とは名ばかりの似通った店が乱立し

自身のカラーを叩き売りする店すら現れている

飲食店はどこに向かうのだろうか ・・・

第五大成丸

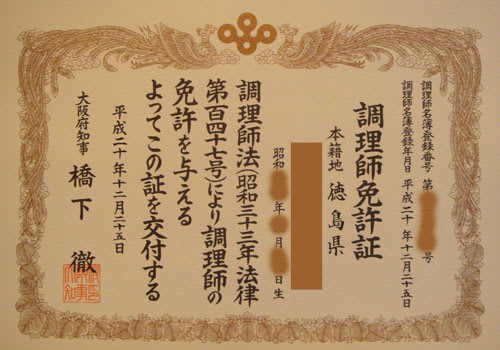

「調理師免許」

飲食業界に携わって25年以上になります。

若い頃は厨房にも入っていました。しかし、今まで調理師免許とは無縁でした。

私には 「自分のお店を持つ」 という夢や目標が無かったからでしょうか。元々、

“人と接する” 仕事がしたいというのが飲食業を選んだ動機でした。その動機は

今でも仕事に向き合う時の根本として存在しています。今回、退職を機に、違う

意味で “人と接する” ため、50歳を前にして 「調理師免許」 を取得しました。

当たり前なのですが、時(歳)と共に周りは昔のようには “接して” はくれません。

人から教えられることや怒られることは見事に減り、自身で考え、自身で行動し、

その結果と向き合わなければなりません。大人扱いされるようになったというより、

子ども扱いされなくなるということです。そのことがいつしか孤独感や疎外感を生み、

“人と接する” ことにアレルギーを感じたり、疑心暗鬼な心まで生じさせたりします。

飲食業界では、中学校出なら25歳、高校出なら28歳、20歳で入れば30歳 ・・・

業界に入って約10年位の時期に、大きな段階(過渡期)があります。もちろん、

人によりますが、10年ピッチで大きな転換期に当たるような気がするのです。

私の場合、業界に入ったのが遅かった(23歳)こともあるかもしれませんが、

同じ年代の者が10年掛かる(掛ける)ことを最初の5年(28歳)で消化しました。

こう書くと、“自慢?” と思う方がいるかもしれませんが、そうではありません。

10年必要な成長要素を短縮してしまうということです。何もせず10年経過してしまう

人は論外ですが、ちゃんと理論や技術含め仕事の習得に時間は掛かる(掛ける)

ものです(特に失敗する時間や叱られる回数も必要不可欠です)。それを短縮する

には努力より要領が必要です。普通にやれば、いくら倍のスピードで走っても

計算上のように半分の時間では到達はできないものです。時間の重みは後で

じんわり効いてきます。

要は、ピンポイントで必須要素を取り込むわけですから、見た目には10年経過した

人間と遜色ない仕事はできたとしても、“10年やった” “5年しかやっていない”

という気持ちがどこかにあり、自身のベースとして不安に感じる部分を常に持って

いたことも事実です。しかし、周囲から次段階への期待が高まり、それに応えよう

と前に進んでしまったのも事実です。もちろん、後悔はありません。不安のみです。

その不安を消すため、自身の強みを磨きます。逆に自身の弱みは隠し他人に

求めたり依存することも増えます。ちょうど10年位の頃に、同年代でも目に見えて

力の差が出てきます。そして、それを周囲もポジションや責任の位置設定の判断

材料とします。業界的には、この段階で独立する者も少なくはありません。組織に

残れば、責任あるポジションに抜擢される時期です。

この時点で、そこから新たな10年の設定およびタイムスケジュールがなければ、

10年後、必ず後悔する結果となります。実際、私がそうです。29歳で転機があり、

それまでの経験を過信して(心の中では常に不安だった)、突っ走った結果、

敵はいなかったのですが、逆に親密な協力者(ブレーン)が少なかったわけです。

常に、“上” として一目置かれる(煙たい)存在になってしまったのかもしれません。

人生は皮肉なもので、自身が一番望んでいなかった(イヤだった)ポジションに

ハマってしまったということです。フリーダムに生きたいからサラリーマンの道を

選ばず、職人や商売人の道を目指したつもりが ・・・ いつの間にか組織の一員

として責任あるポジションに押し上げられていた。しかし、振り返れば、それこそ

サラリーマンになりハマっていたということです。言葉でいくら否定しても現実です。

そこから、また10年の歳月が過ぎ、結果と共に周囲からの期待も薄れ、私の

存在自体が無意味なものになりつつあることに気づいた時、素直に自分自身を

見詰め直すことができた気がします。そこで、ここ数年感じていた “いまさら ・・・”

という言葉を集めてみることにしました。10年前、“今更、こんなことはできない” と

思っていた仕事や行動にもう一度トライしてみようということです。

どこかで取りたいと思っていた 「調理師免許」 もその一つでしかありませんが、

“自分の店を持つ気はないから今更必要ない” と言葉で打ち消していたものを

“調理師を目指す若者と同じ目線で自身の位置確認をしてみたい” に置き換え

て臨みました。23歳で業界に足を踏み入れた時のような気持ちで ・・・

「受験勉強と結果」

過去、「珠算検定」「普通自動車免許」「潜水士免許」「一級小型船舶操縦士免許」

など数種の資格や免許を取っていますが、長く実践(実務)したあとで資格を取る

のは初めてです。ということで、また、どこかに “ちょこっと勉強すればイケルやろ”

というピンポイント攻略可能?な考えが多少あったかもしれません。

「調理師読本」「調理師試験問題と解答」 この2冊は、試験を受けようと決めた

昨年の9月頃に購入したと思いますが、一度も開かず本棚へ ・・・ 10月1日に

願書提出した時点でも、まだ開いていませんでした。試験日は、11月16日です。

“ひと月あればイケルやろ” ・・・ また悪いクセです。一応、10月中旬から勉強を

始めることに ・・・ たぶん、10月の15日頃に初めて本を開き、そしてその日、

【 調理師試験 11/16 】

1. 食文化概論 ③

2. 衛生法規 ③

3. 公衆衛生学 ⑨

4. 栄養学 ⑨

5. 食品学 ⑥

6. 食品衛生学 ⑫

7. 調理理論 ⑱

360/600点(60問)

出題科目と問題数(○数字)をメモ用紙に書き込んでボードに貼り付けました。

これでまた、少し勉強したような気になってしまったのです。そして気づけば、もう

11月になってました。“ちょっとヤバいかも・・・” ということで、ちゃんとスケジュール

を立てることにしました。問題数③の科目を1日ペースで時間を割ることにしました。

それで計算(3/60)すると、20日必要です。もうすでに足りません。急がねば ・・・

とりあえず、「食文化概論」 から読み始めます。この日(11/2)、読み終えたのは

10頁ほどです。そして、ほとんど内容が頭に入りません。頭が働くようになるまで

少しリハビリ(時間)が必要かもしれません。凹みました。3日と4日は、小豆島へ

行く予定で宿を予約していましたので、また、2日間は勉強できません。

小豆島から帰ってきたら、とにかく勉強に集中するつもりだったのですが、その

小豆島で見たもののインパクトが強く、どうしてもすぐにこのブログにも打ち込んで

整理しておきたいという衝動に駆られてしまったのです。それが思いのほか時間が

掛かり、その週は結局、勉強をすることができませんでした。言い訳になるかも

しれませんが、調理師の試験は来年も受けれますが、昨日見てきたものを自分の

中に収め、それを膨らませながら将来に結びつける確認作業は、旬な時に行って

おかなければ、きっとあとで後悔するような気がして ・・・

試験まであと一週間になりました。もうスケジュールの組み替えもできません。

得意のピンポイント大作戦を敢行するしかありません。そうは言っても、本を一度は

読まなければ、問題に出そうなところを絞ることさえできません。焦れば焦るほど

集中力を欠きます。また1日、また1日過ぎていきます。残り3日になった日、ここで

諦めました。“今回は下見!その上で興味の持てる項目だけは読んでおこう” と。

残り2日、勉強するとか覚えるとかではなく、(基本的に読みませんが)マンガや

小説を読むように、興味を持って(楽しんで)読むことにした途端、何故か読む

スピードが上がったのです。結局、ラスト2日で 「調理師読本」 は一通りは読み切り

ました。ただ、知識として頭にインプットできたものはほとんどありません。微かに

印象として残っている程度です。試験に向かう2時間ほど前に 「調理師試験問題と

解答」 をペラペラと捲って見ます。やはり無理です。

「試験会場」

試験会場は 「大阪府立大学なかもずキャンパス」 でした。北大阪急行の千里中央

駅から地下鉄御堂筋線で終点のなかもず駅まで向かいます。駅から徒歩で15分

ほどだったと思います。電車の中では、もう一度、問題集を読むつもりでしたが、

どうやら前日がほとんど徹夜だったせいか、爆睡してしまったようです。目が覚めた

時の周囲の視線が気になります。(もしかしたら、イビキをかいていたのかも ・・・)

大学は広いです。帰ってから校内のマップを見直してわかったのですが、試験会場

の建物(工学部)がキャンパスの相当奥の方だと思っていたのですが、そこそこ

手前だったようです。それから、“これだけの人が試験を受けるのか・・・” と思うほど

校舎内には受験者が溢れていました。

「調理師の未来」

○ 出願者 1,766名

○ 受験者 1.680名

○ 合格者 935名

○ 合格率 55.7%

今回の試験では、1,680名の業界に何らかの形で携わったり、携わろうとしている

人が受験したわけです。結果として一夜漬けのような勉強の仕方で私は合格した

一方で、745人は不合格になったわけです。しかし、その大半がやはり飲食業や

給食事業などに従事しているわけです。これは全国の話ではなく、大阪府のみの

数字です。しかも年2回あるうちの1回です。

受験した印象としては、一般常識があり、世間情勢(特に食に纏わるニュース)を

見ていれば、専門知識などなくても、問題の半分近くはクリアできます。逆に、

半分以上落としている人は、専門知識ではなく、常識や情勢から外れているとも

見れます。いずれにせよ、免許証にもありますが、「調理師法」 という法律は、

昭和33年に制定(5/10公布、11/9施行)されたものです。

調理師法の目的 : この法律は、調理師の資格などを定めて、調理の業務に従事

する者の資質を向上させることにより、調理技術の合理的な発達をはかり、もって

国民の食生活の向上に資することを目的とする(調理師法第1条)

試験問題は、ここ最近の食品関連のニュースでも頻繁に出てくる食中毒等の

食品衛生であったり、ライフスタイルの変化に対応する公衆衛生や調理のあり方

などが組み込まれいるのですが、いかんせん、調理師法で掲げられている調理師

免許を取得する意味あいが薄れているような気がします。本当に調理師の資質の

向上を考えるのであれば、調理師学校卒業生の試験免除などの再考、職としての

カテゴリー分けや魅力あるレベル(階級)分けなどの工夫も必要だと感じます。

“お腹を満たす為の調理” から “ファッションや文化の担い手” にまで広がっている

業界の資格として、これはどうなのか ・・・ 今一度、根本の見直しが必要な時期に

きているような気がします。いずれにせよ、若い世代が興味を持って取り組める

ような仕組みづくりが求められるような気がします。そうしなければ、一層、常に

人材不足でレベルの低い業界に収まってしまう可能性が大ではないでしょうか ・・・ 。

もう一つ追加で記しておきます。

10月1日に願書提出して、試験が11月16日、合格発表が12月17日、交付申請が

12月25日、免許証の受け取りが1月19日でした。今の世の中のスピードとは程遠い

流れです。役所のアナログさ(会社を退職して各種手続きでも本当に目の当たりに

しました)にも驚きます。役所にも若い世代が就職しています。テレビニュース等の

取材に、平気な顔で “公務員は安定していますから・・・” と答える学生がいます。

安定志向の方は本当に遠慮してほしいものです!

「二升五合」

業界を

直接担う若者がいる

業界に

間接的に関わる若者がいる

どちらにも将来、

その自負は必要となるだろう

無理なら、

早めに方向転換する事の方が

周囲の為だったり ・・・

第五大成丸

「渋滞 ・・・ Uターンラッシュ?事故?」

2日の15時半から仕事の嫁さんと三宮へ13時に着きたい娘に合わせて、11時前に

実家を出ました。高速に上がると直ぐに渋滞 ・・・ 大晦日の帰省時(私と末娘)は

楽勝だったのですが、どうも、嫁さんと上の娘が絡むといつも何か起こります ・・・ 。

上の娘が友人と三宮で13時に待ち合わせ ・・・ 十分に間に合う予定が、まったく

着きそうにありません(事故のようです)。仕方なく、土山で降りて一般道を走ります。

「これ何?」

娘をJR明石駅で下ろして、渋滞の高速道に乗り直す為にナビをセットして大蔵谷

ICに向かいます。通常、ナビが選択しないような住宅地の細い道を案内されます。

“間違ってるんちゃうの?” と云いつつ走っていると、前に幹線道路が見えて右折の

指示が ・・・ 前にいる2台の車が軒並み信号直前で左折、幹線道路から入ってくる

車は右折 ・・・ 妙な気分です。左手に目をやると、何かお店のようです。時間がない

のですが、トイレ休憩と軽く昼飯をと思っていたこともあり、私たちも吸い寄せられる

ように左折してそのお店へ ・・・ パン屋(&カフェ)さんでした。

「なおきのぱん工房」

1階がパン工房と販売スペースで、2階がイートインのセルフカフェのようです。

優に30台分はある駐車場にはひっきりなしで車が出入りして活気づいています。

“ど正月気分な” 1月2日です。このとんでもない集客力の要因は何なのでしょう?

全品100円(TAX込み105円)!この安さがポイントだということでしょうか ・・・

とりあえず、トイレを借りたあと、2Fでランチする時間はありませんんで、1Fでパンを

物色します。家族づれや年配の方が多く来店されていて、皆さん、大量にパンを買い

込んでいます。焼き上がったパンが次々陳列棚に並びます。菓子パン中心ですが、

食パンやサンドイッチまで100円で販売されています。“箱代無料” とあります。

“大きな箱で大人買い!” といったところでしょうか ・・・ 。

「味と価格のバランス」

低価格戦略と言ってしまえば、それで終わるのですが、もう少し複雑な流れがある

ような気がします。複雑というより紆余曲折、または試行錯誤がどこかであったと

いう匂いです。逆に、FC対応の切り離しや切り崩しもあったかもしれません。個人

単独店でもなく、100%のFC店でもない、微妙~な空気感のお店です。

「150種類以上のパンが¥100(税込¥105)」

“この味で100円なら納得!” “いくら100円でもこの味じゃ?” という両方の意見

が出るお店だと思います。私は個人的に前者に一票(種類の多さも込み)です。

何よりも、この集客力は感動もので、素直に評価しなければなりません。

「パン香房ぶうらんじぇNAGASAWA」

上記の大蔵谷の店(大蔵SHOP)から持って帰ったチラシをみると、実家の近所にも

支店(中地SHOP)があったようです。そして加古川(東加古川SHOP)と宝塚(宝塚

SHOP)にもあり、昨日、たまたま宝塚へ行く用事がありましたので寄ってみました。

2フロアと1フロアの違いはありますが、大蔵SHOPとほぼ同じ内容であり、客層も

似通っています。夕方の4時半頃だったのですが、やはり、多くのお客様で賑わって

います。焼き上がりのパンも次々と販売スペースに並べられ、常に豊富な品揃いを

キープしています。この時間帯を見る限り、1人5個以上は必ず買っています。

中には20個以上買って帰るセレブ?な奥様も ・・・

「どれが店名?」

大蔵店には 「なおきのぱん工房ぶうらんじぇ」 とありましたが、この宝塚店には

その文字は無かったような気がします。ルーツは 「なおきのぱん工房」 でしょうが、

「NAGASAWA」 という店名?も気になります。直ぐに土山にある大きなドライブイン

を連想してしまいます。セルフのカフェがそのドライブインの匂いがするのです ・・・ 。

まあ、それはどうでもいい(FC?タイアップ?資本提携?)のですが、カフェの仕組み

やスタッフ(それぞれは悪くないです)の対応力整備は必要かもしれません。

「購買意欲をそそる」

大きなスペース、しかもダイレクトに見える工房内でスタッフがパンを焼いている。

そして、焼き上がれば、すぐに客の前にできたてが並べられる。この臨場感や匂い

があるからこそ、客の購買意欲は膨らみます。その余韻も含め、100円という価格

は安く感じられるはずです。“安いから買う” という購買行動は否定しませんが、

今の時代、それだけではありませんよね。誰もが考えているのは、自分が買った

商品で “価値を感じたい” ということだと思います。最悪、妥協の中にも納得感を

得るための努力は惜しまないということです。ですから、近所のスーパーでパンが

特売で100円になっていたとしても、わざわざ車を走らせて自分が欲しいパンを

買いに行く ・・・ という購買行動です。店側から見れば、その購買意欲を掻き立てる

だけのものが自店にあるかないかですが ・・・ 。

「街場では苦戦する!」

どうやら、このお店の系列店が街場にもあるようですが、小スペースで商品だけ

並べていても売れるとは思えません。現に、ネットでの口コミ評価には大きな差が

ありました(ロードサイド店舗の高評価に比べ、街場店舗の味や接客等の評価は

1point以上も低めでした)。街場では価値を見い出すのが難しい気がします。ある

とすれば、“100円の安いパン” という要素になるのでしょうが、街場でのトレンドを

考えれば、ピンポイント(コンテンツ)に魅力と強さが無ければ生き残れません。

単に “安い” だけでは大きな魅力にはなりません。“なぜ安い” という理由や “どう

安いのか” を物語にする必要があります。確かに、街場でも安いパンを求めて

いる方は大勢いるのですが、安いパンを求めている人の購買行動に頼っている

ようでは、それこそ先はありません。逆に、賃料等のコストを考えれば利益が上がら

ない可能性が高く、そのシワ寄せで必要な材料費や人件費を圧迫 ・・・ クオリティー

やサービスの低下 ・・・ という悪い流れになりかねません。(※ これは、あくまでも

例えであり、このお店が悪い流れになっているという意味ではありません )

「物語でメイクコンセプト」

もうコンセプトを立てる時代は終わったという人もいます。私はそうは思いません。

確かに、昔のイメージだけのコンセプトは無意味です。全体や上辺の店舗表現に

こそばい言葉を添えるようなバブリーなコンセプトはもう必要ありません。ただ、

今の時代だからこそ、武器(主軸)となるコンテンツを魅力的に再表現することは

重要です。要は、どれだけ 「中身」 を魅力的に売るか(売ることができるか)です。

例えば、高級焼肉店は 「和牛専門」 「○○牛のみ使用」 という看板を上げていれば

差別化して誘引もできた時代がありました。しかし今や街場では、少しコマシなお店

なら、多くの店舗でその文字がメニュー中たくさん踊っています。より一層、お客様に

伝わるような 「コンテンツ表現」 が求められる時代になってきた気がします。

それぞれの業界で、それぞれオモロくなっていく予感が ・・・

「二升五合」

世の中の二極化が進めば

魅力表現も二極化できるはず

一つでなく二つに増えるということだ

そう思うと不景気も悪くない気がする

ただ、答えを持たず問題を抱えれば

彷徨ってしまうのだろうが ・・・

第五大成丸

「宴もたけなわ」

忘年会シーズンも佳境を迎えていることと思います。会社のメイン忘年会は今週が

ピークでしょうか。もちろん、地域や立地で違いはあると思いますが、来週には、

2次、3次、そしてプライベーなパーティーへと移行していくのではないでしょうか。

「飲食店の宿命」

宴会に関しては、後日、私なりに分析しようと思いますが、景気の後退により、

プライベートでの外食機会は日に日に減少傾向にあると感じます。(どうでしょう?)

メディアでこれだけ不景気だと叫ばれれば、有っても出さなく(出せなく)なる雰囲気

になりますよね。しかし、メディアの所為(状況のせい)にしていても仕方ありません。

結果がすべての飲食店、それは宿命ですから ・・・

「大手チェーン店の役割と今後」

日曜、「イオンモール伊丹テラス」 からの帰り、大手(ドーナッツ?)飲食チェーンの

とんかつ屋さんで夕食をとりました。仕事のリサーチではなく、唯々、家族(2名分)の

夕食を “お持ち帰り” できるので利用しました。たぶん5年ほど前に一度来店した

経験があったはずですが、良し悪しの印象はさほど残っていません。膳(お盆)に、

メイン(各種カツ)・ご飯・味噌汁・漬物がセットになっています。ご飯と汁、キャベツは

御代り自由(無料)というパターンです。1,200円~1,600円位の価格帯で20種類位

あったでしょうか。メニューは写真入りのFR仕様でわかりやすく、子どものいる

ファミリー層の夕食、ご近所豊食奥様ランチ、ガッツリカップル向けだと感じます。

車で入店したこともあり、サッと食べて帰るつもりでしたので、メニューは即決です。

テーブルにある呼び鈴(コードレスチャイム)を押すと、若い男性スタッフが注文を

取りにきてくれました。対応は悪くありません。しかし、何一つ興味が持てない低温の

対応だった為、気持ちがひんやりします。チェーン店、しかも若いスタッフ、もちろん

大きな期待はありません。ただ、“なぜ私はこんな空気の中で食事をしなければ

ならないのか ・・・ ” という、一種の焦燥感に駆られる気分に陥りました。

隣のテーブルではご家族(お父さん、お母さん、子ども4名の計6名)が2テーブルに

分かれて食事をしています。ご飯と味噌汁の御代りをお願いしていたようですが、

忘れられていたのか遅れていたのかは判りかねますが、母親がスタッフに声を

掛けました。20代後半の毛色の違う(髪の色も含め雰囲気が違う)女性スタッフ

が対応していました。しかし、その女性スタッフは明らかにキレかかっていました。

お客様でなく、たぶん、同じスタッフに対し ・・・ 私が見る限り、教えれば一番できる

(活躍してくれる)スタッフです。少しヤンキーっぽい女性ですが、一番、視野が広く

店内を見渡すことができます。

( しかし、この店では評価が低いのか? ・・・ 言われたことだけやれば良い状態? )

私たちのテーブルに料理が運ばれてきました。そして約3分後、トンカツの2切れ目

を食べようとした私の目の前に手が ・・・ どうやら、店長(スーツとネクタイ姿)らしき

人物が、“お茶お入れしましょうか?” と言って、私に湯呑を取るように催促している

ようです。湯呑にはお茶が半分以上入っています。久々に私は唖然としました。

若く経験のないスタッフなら、時々そうしう勘違いのサービスを行なってしまうことは

あるでしょうが、流石にここでは声も出ませんでした。

( たぶん店長!でなくても正社員です。同じ業界人として注意する気持ちすら ・・・ )

“飲食店は店長しだい” とよく言われます。そして、それは間違いではありません。

この店長、私たちが帰るまで、一度も笑顔がありませんでした。もちろん、本当に

お茶が無くなって入れてほしい時には、店長はじめ、誰一人気づかない状態です。

このお店に対してどうこう言うつもりはありませんが、“もうちょい、シッカリお客様を

みてサービスしてや!” という一般顧客の視線を誰が感じ、誰が改善アクションを

起こすのか ・・・ 会社にその気がなければこの現場は完全にアウトだと感じます。

ちなみに、溶岩焼?や健康○○鍋は、別スペースになっていたのですが、一組だけ

宴会をしていたようですが、ほぼ空席状態でした。この時期ですし、ウソでも一般の

客席でもう少し告知するとか、レジ(支払の時)で次回来店を促すような案内をする

とか、やろうと思えばいくらでも販促もできるはず ・・・ しかし、このお店のスタッフに

その姿勢は全く見えませんでした。これでは、スタッフも育たないし、飲食業に満足

や感動どころか、興味すら持てない環境になってしまう ・・・ この点は、大手さんほど

真剣に考えてもらわなければならないと私は感じます。収支にしか興味がない企業

は早目に業界から撤退すべき!ではないでしょうか。もう一度、大手企業の社会的

な役割や責任を熟慮して、起業および雇用しなおすべきではないでしょうか ・・・ 。

「二升五合」

昔、

“儲けなければ商売をしている意味がない”

が 私の働いていた飲食店経営者の口癖だった。

確かに、

“商いをして人様からお金を戴くことで商売が成り立つ”

という 仕組みからすれば、その通りなのだろう。

ただ今後、

“お前は、何のために商いをしているのか?”

と 若い世代に問うた時、

“そりゃ、儲けるためでしょう!”

という 答えがきたら、

私はどう返せばいいのだろうか ・・・

第五大成丸

「イオンモール伊丹テラス」

イオンモールとダイヤモンドシティーが合併して、12月4日にリニューアルした

「イオンモール伊丹テラス(旧ダイヤモンドシティー・テラス)」 に行ってきました。

全くのプライベート(買物)です。急遽、お昼を過ぎてからの行動となりましたので、

滞在時間も含めゆっくりと見ることができませんでしたが、何度も訪問している

SCですので、フロアの位置取りや駐車場の形状などの把握はできていますので、

軽く一回りすれば、どこがどのように変化したかはチェックできます。

「年末商戦」

景気後退とは言いつつ、ほとんどの企業で賞与が支給されてから迎えた週末です。

軽くウインドーショッピングというより、目指して買物という家族連れが多く見受けられ

ました。その一方で、若いカップルは、来たるクリスマスに向けそれぞれ思惑が ・・・

「新規出店」

飲食店には入りませんでしたが、フードコート(スカイグルメ)を含めれば、10店舗

が新規出店(スイーツは3店舗が新規イン)していました。個人的に気になる店舗を

挙げれば、東京自由が丘に本店があり、“抹茶という切り口から新しい日本のカタチ

を表現” という 「nana's green tea ㈱七葉(ななは)」、四川省剣門麻婆豆腐と揚州

炒飯がウリの 「龍虎餐房 long-hu-dining ㈱JBブレイン」、テレビチャンピオンの

回転寿司職人早握り日本一決定戦で優勝して名を上げた 「がってん寿司 ㈱アール

ディーシー」 といったところでしょうか。

「地域性適応能力」

今の時代、話題性だけで店舗を誘致しているようでは、他の施設には勝てません

から、他地域(上記店舗は関東や中部からの出店)で既に実力があり、一度情報を

配信するだけで、短期に集客が見込める店舗の誘致は不可欠です。ただ、いくら

知名度や実力があっても、ターゲット層から大きく外れるような業態では事を欠いて

しまいます。特に、関西圏の場合、独特の地域性(県民府民性)があり、一筋縄では

いかない要素もあります。それだけに、この3店舗に関しては、美味しいとか不味い

だけでなく地域性にどう対処していくのかを今後チェックしてみたいと感じます。

「経験を活かせ!」

先日の 「阪急西宮ガーデンズ」 で感じたのですが、単なる専門店の寄せ集めでは、

一時的に集客できたとしても、成熟しながら成長できるSC(ショッピングセンター)

には成りにくい現実があるような気がします。この伊丹の場合、リニューアル前の

経験(問題点や改善点)を踏まえての再出発でしょうから、母体の資金力も関係

しますが、経験とその経験からの反省(見直し)は大きいと感じます。いずれにせよ、

どんなお客様にどんな場を提供するかを明確にして、施設づくり(運営)をしなければ

ヒットはないということです。

「SCの誘い文句」

“休日、家族でこの施設に来て戴ければ、きっと一日楽しめますよ” ・・・ どこかで

聞いたような言葉だと思いませんか?今、私が作ったのですが、どこかの大型SCの

過去の誘い文句だとしても不思議ではないはずです。さて、今はどうなのでしょう?

大きなコンセプトやフロアごとのテーマなどはパンフレット等に表現されていますが、

結局、顧客がそのシーンを創造しながら使わなければならない ・・・ まだまだ不便

ですし、まだまだ伝わりにくい領域です。イメージでのコンセプト表現やテーマ提供を

SCに求める時代は終わったような気がします。もっと、“実質的な魅力” を個々の

シーンで創造して繋いでいかなければ、広い層の取り込みは一層難しくなるのでは

ないでしょうか ・・・

「それぞれの思惑」

現実、阪急百貨店とイズミヤを核とした 「阪急西宮ガーデンズ」 の専門店モールは

一応、回遊式にはなっているのですが、家族で個々のお目当ての店を一緒に巡る

場合、広すぎることがマイナスに感じます。もっと言えば、そういう視点で店舗選びや

フロア割りをしていないような気もします。要は、阪急中心で “阪急ここに在り!” を

知らしめるための贅沢施設とも見れなくはありません。やや早いかもしれませんが、

現状(集客要素)からすれば、今後、飲食店に掛かる負担(期待)は大きくなると

私は分析しています。そして、物販専門店のいくつかは早い時期に撤退・入れ替えが

行われるのではないかと予想します。その点、一般消費者が日用品を買うSM

(スーパーマーケット)からの目線で見ようと思えば見れるイオンに一日の長がある

ような気がします。逆に、「イオンモール伊丹テラス」 に求めたいのは、家族で買物

する物語(ストーリー性のある流れ ・・・ 店舗同士の繋がりなど)の強化です。

「ほんとの差別化」

数年は、“ちょっと贅沢” を求める層のニーズをしっかり追究して、先まわりして

提案することが、勝ちに繋がる最短の方法と感じます。「差別化」 も “ハード” から

“ソフト” へ移行し、そして今、個々の “マインド” の域にまで侵入しようとしている

のではないでしょうか ・・・ 。

全てのモノは、新たな発想から企画(立案デザイン)してカタチにしていくのですが、

もう、完成を目標とする時代(プロデュース中心)は終わりました。新たに何かを作る

時には、モノの完成を最終スケジュールにするのではなく、10年、20年位先までの

日付を入れたスケジュールを組まなければならない時代になってきました。

もちろん、今までも施設のハードレベル(メンテナンスレベル)での将来スケジュール

は組まれていましたが、使い勝手やニーズの変化を見越した 「ソフトリノベーション」

を組み込む必要があります。特に、ハードではなくソフトが重要なのは、ハードは

時代(人の生活スタイル)によって変化するもので、先に絵を描くべきものではない

からです。裏を返せば、ハードのあり方もソフトが決める時代になるということです。

( ハードも 「ソフトリノベーション」 を中心とした考え方が主流となる! )

となれば、

“今後 「人」 はどう行動すべきか” に集約されます。その視点を持って “先まわり”

できる 「マインドアーティスト」 がこの業界にも求められる時代になる気がします。

企業は、そういう人材の発掘(あえて採用とは書きません)と育成に努めるべき

かもしれませんね ・・・ 。( 作ればよいという製造時代は完全に終わりました! )

■ イオンモール伊丹テラス

兵庫県伊丹市藤ノ木町 1-1-1

「二升五合」

何が大切かではない

誰が必要かでもない

将来が重要とも思わない

ただ、

“今が大事” という気持ちを

将来も持ち続けられるかどうかが

ポイントになるはず

ということは、

何が大切か 誰が必要か を

今、持つことが大事なのかも ・・・

第五大成丸

先日、

今後の仕事の件で、前籍の会社で情報交換をさせて頂きました。

約30年、

私がそれなりに浸かっていた飲食業(外食事業)と酒販業との接点は、もちろん、

「酒類」 なのですが、その酒類自体に対する捉え方や売り方(売れ方)の認識に

若干のズレがあるということを現場で長年感じつつも、双方の目線をお互いが

理解協力することで、必ずメリットが生まれるという持論を持っておりました。

要は、

お互いがお互いのビジネス目線だけでなく、エンドユーザーのサティスファクション

に対する本質の違いを相互理解して協力することが重要だということです。生産者

の思いやその苦労も含め、流通や最終末端の店舗(小売店・飲食店)が新商品の

開発や提案と価格競争(スケールメリットや流通コストの削減等)だけで品定めを

して、業者や消費者を選定してしまうような状態になれば、業界全体が委縮傾向に

陥ります。そういう状態だけは避けたいものです。

その為に

何が必要か ・・・ やはり、販売実績より顧客満足度がどこにあるかという視点からの

模索であり、広がりであると考えます。要は、多くの人と時間を費やしている販売前

アプローチより販売後のアフターケアに投資すべきではないかと私は考えます。

実際、近い話で言えば、飲食店の接客サービスにおいても、商品が売れるまでは

ニコやかな笑顔で商品の説明もして努力しているお店(スタッフ)は多いのですが、

いざ売れてしまえば、それを境に笑顔も口数も減少してしまうという現実的で残念な

お店(スタッフ)がたくさんあることも事実です。

もちろん、

こういう傾向は飲食店だけではありません。物販店(特に単価の低い商品を扱う店)

の多くで見受けられます。一方、高級品を扱うお店や老舗ブランドでは、当たり前

ではあるのですが、アフターケアの充実は不可欠ですので、大きくスリム化すること

はできません。ただ、その “当たり前” に、お客様も含め、どこでも勘違いが起こる

わけです。高級品(老舗ブランド)だから ・・・ 安い商品(ノンブランド)だから ・・・ と。

某車ディーラーでは、

ショールームに入らしたお客様がお帰りになる際、お客様のクルマが見えなくなる

まで頭を下げて見送っています(最近はどのディーラーも真似しています)。本当に

必要でしょうか(必要だと思っているのでしょうか)?その見送る時間があるのなら、

なぜ、誰でもできるタイヤの目視チェックの一つもしないのか?形だけのサービスを

いつまで続けるのか?私なら、本当にお客様の為に何ができるのかを考えて提案

してみたいと思うのですが ・・・ 。

ビジネスチャンス

という言葉があるとすれば、今後、いつまでも無理なシステムで効率化を図ったり、

無意味な形だけの繕い(サービス?)を行なうより、“お客様のために” にちゃんと

視点(ポイント)を置き、小さく素早く動ける環境要素(お店やスタッフ動作)をたくさん

作ることが得策だと考えます。ただし、今までのような形だけのアフターケアでは、

コストの無駄は生んでも、本当の意味でお客様の安心感(信頼)には繋がりません。

実際、これまでは 「ありがとうございます」 という言葉で何となく優越感を満たし、

「無償で修理します」 という文言を付けることで安心感を感じさせていました。

しかし、

この時代に、上辺の笑顔で優越感を得たり、高額商品が故障するかもしれない

という不安を未だに抱きながら購入しなければならないのか ・・・ そんな言葉や補償

は当たり前ではないのか、と賢い消費者は気づくはず。そう考えると、売り手側も

そろそろ気づくべきです。いつまでも商品のメーカーレベルでの保障や補償に頼って

いても、大きな問題が起これば、今はメーカーだけの問題では済まない時代です。

直の代理店でなくても、同様の商品を扱っていれば、風評被害も起こり大きな打撃を

受けるケースも多々あります。自己責任の時代です。言いかえれば、自己アピール

の時代です。

やはり、

“商品(物品)を売る” のと同等以上に、“自社の考え方や姿勢を売る” ということを

真剣に進めておかなければなりません。あの阪神淡路大震災の時、多くの住宅が

倒壊する中で、あるメーカーが建てた住宅だけは耐震補強がされており、倒壊が

ほとんどなくダメージも小さかったので、そのあと、そのメーカーの安心感(信頼)が

高まったという話は有名です。時計や家電レベルなら “壊れたり故障したら 「無償で

修理します」” でいいかもしれませんが、それが家や車だったらどうでしょう ・・・ ?

「無償で修理します」

と、家が倒壊したり車で大事故が起きた後にいくら言われても嬉しくはありません。

ここにちゃんと視点を置いて、自身の在籍している環境では、商品の良し悪し以外に

何をセールスポイントにするのか(できるのか)、お客様のために何ができるのかを

素直に謳うべきではないでしょうか。結局、それをお客様に届けようとすれば、まず、

従業員(スタッフ)がそれを理解して(自分の考えとして)自信を持ってアピールできる

状態にならなければなりません。そこに環境の強さと独自ブランドへの取り組みが

芽生えるような気がします。そして、そうした環境には支持者(ファン)が必ず付くもの

ですよね。

さあ、オリジナルブランドでファンを増やしてみましょう!!

一応、

9月からフリー(脱サラリーマン)になっていますので、今まで語れなかった業界の

話(時には具体的な屋号も挙げて)を少ししてみようかと考えています。できる限り、

上から目線の評論は避けますが、飲食業界で働いている方々に少しでも参考に

なったり、現場での議論のネタになるような内容(問題定義?)を入れていこうと

考えています。

さて、

「日本(世の中)」 はどこへ向かうのでしょうか ・・・ ?

欧米から

世界へ広がりをみせている金融危機、やはり、発端は 「イラク戦争」 にあったの

かもしれません。世界第二位の埋蔵量を誇ったイラクからの原油供給がストップ

したことで、OPECのカルテルが復活し、原油価格の高騰を招きました。産油国が

資金運用を金融から商品まで広げたことで、資金運用が米ドルで進み、資金その

ものも米国に流れ(過剰流動資金が不動産市場にも流入したことで)、いわゆる

「サブプライムローン」 に代表される 「バブル経済」 が構築されました。日本でも

過去、大きく膨らんだバブルがはじけ、国外にも少なからず影響を及ぼしたと思い

ますが、米国の影響は多大でその比ではありません。米国経済が良いも悪いも

世界に大きな影響を及ぼすということです。

俄かに

世界中がこのように騒がしくなってきましたが、まだまだ日本では “自分事” という

認識がない方が多いのではないでしょうか。特に、仕事や家庭にハッキリと影響が

でなければ、やはり、“他人事” でしかありません。振り返れば、私自身も今までは

多分にそうでした。( 過去形です。今はヒシヒシと ・・・ )

さすがに、

この時期にこの年齢で、無職の状態になっているのは厳しいものがあります。

よく言われる、“ちょっとずつボディーブローが効いてくる” のが実感できます。

何とか切り返しをしようにも、若い頃のように簡単ではありません。まあ、見方を

変えれば、焦っても何も生まれないのでシッカリ状況を見極めてから進路決定を

と考えています。

一つに、

私が今後も関わっていくであろう業界(外食産業)は、特に、景気の影響をモロに

受ける業界です。その情勢の推移が顕著に売上や利益に反映されるがゆえに、

事前に事前に 「まさかの時の対策」 を講じておかなければならないのですが、

いかんせん、層々自分たちの思うようにはいきません。また、全てに余裕を持って

対策を講じるなど、到底、無理な業界とも言えます。何せ、資源に余裕を持たさず、

いかに効率よく稼げるか、と考える経営者も少なくない業界ですから ・・・ 。

そしてもう一つ、

大きな流れがあるとすれば、食材や食品の 「流通」 が大きく変化してきた、または

変化しようとしているという点です。より一層、大手企業や資金力のある会社組織

しか残れないような流れになっています。卸しを必要としない直接買い付けやPB

ブランドの積極採用、投資などなど ・・・ ということは、中小や個人経営のお店は

どんどん苦しくなっていく可能性があるということです。まあ、人によっては、“その

苦しい時こそチャンス!” といった表現をし、セミナーなどで鼓舞する業界関係者

やコンサルタントが大勢いることも現実ですが、やはり、他人事でしかありません。

なぜなら、

好況や不況といった情勢をチャンスとして活かしているのは、現場(お店)ではなく

セミナーなどを開催する業界関係者やその取り巻き(コンサル)なのですから ・・・ 。

“藁にも縋る” 状態の方々を相手に、大きなビジネスチャンスをつかんでいるかも

しれませんが、今一番、社会で問題視されているのは、「モラル」 だということを

忘れてはなりません。ビジネスのプロになる前に、多くの関係者には、飲食業界の

プロとしてのモラルを再確認(習得)して行動してほしいと切望いたします。

さて、

「飲食業界」 はどこへ向かうのでしょうか ・・・ ?

「二升五合」

[英] Business prosperity

[仏] Prospérité de l'affaire

[伊] Prosperità di affari

[独] Geschäftswohlstand

[西] Prosperidad comercial

[葡] Prosperidade empresarial

[韓] 장사 번성

[中] 繁荣昌盛的买卖

“商売繁盛”

たぶん、国によって

ニュアンスが違ゃうやろぉなぁ~

まぁ、違ってて当たり前やとも思う

商いにこそ、“柄(なり)” が

出るんちゃうかなぁ ・・・

国柄、地域柄、人柄。

国なり、地域なり、人なり。

品を売るだけでは繁盛せーへん

ほんまもんの商いを目指すべきや

大阪の商売人なりに ・・・ 。

第五大成丸

● スフレカフェ 『 梟(ふくろう) 』 というお店です。

今、鳥取の米子で話題になっている ”スフレのお店” です。

後輩夫婦が独立して繁盛させている “味のあるお店” です。

普通に考えれば、後輩のお店への陣中見舞いの旅だったかもしれませんが、

今回はちょっと違います。私自身の今後の仕事に対するポイント(方向性)を絞り

込むためというか、もう一度、ブレない考え方で仕事にのめり込みたくなり、昔、

先輩として無理や無茶を言って追い込んだ後輩たちから逆に少し刺激をもらう

ために米子へ向かいました。

もう15年以上前になるでしょうか、私がまだ店長をしている時のこと ・・・

会社へ事務(雑用)処理に向かうと、上司だった前部長から呼び止められました。

“ちょっと変わった素人(未経験者)さんが面接に来てるけど ・・・ 話してみる?”

サラリーマンを辞めアメリカを放浪?して帰国したばかりの米子出身の男でした。

彼は初めて会ったとは思えないほどフレンドリーな間合いで柔らかく目線を合わせ

語り始めました。アメリカへ行った経緯やなぜ今日ここに居るのかといった流れを。

“経験は無いが店舗(居酒屋)で働いてみたい。いや、働くことにしようを思う ・・・ ”

といった内容をまるでオムニバス映画のような展開で繰り広げた。私は思った。

“おもろい男やなぁ~。いや、もっとおもろいことが起こるかも ・・・ ” 即、採用。

当時、日々忙しくなっているお店でした。たぶん、経験者でもそこそこ音をあげて

しまうような厳しい環境だったと思いますが、彼は何とか与えられた仕事をクリア

しながら業界の雰囲気をどんどん吸収していました。そして、口うるさい店長の私に

対しても、納得できれば先頭に立って “やってみましょう!” と男気で音頭をとり、

逆に納得できなければ、立場など一切気にせず疑問・質問をぶつけて食い下がって

くるような無垢な男でした。

その頃、私はアルバイトスタッフを愛称で呼ぶことが多かった(好きでした)。

店内にはアニメキャラクターが沢山 ・・・ ???( アラレ・ムーミン・バカボン・・・ )

社員もほぼ同様で、苗字の一部を取っての “ちゃん付け” も多かったはずです。

( ○野ちゃん・○もっちゃん・よっちゃん・大ちゃん・まっちゃん・うめちゃん・・・ )

彼は 「いとーちゃん」 でした。いとーちゃんが入社してどれほど経った頃でしょうか、

彼女(いとーちゃんの奥さん)が入ってきたのは ・・・ ( その職場で出会い結婚 )

彼女は黒のリクルートスーツで面接にやって来ました。キチッとまとめ上げた髪が

何とも印象的で、現場(居酒屋)とは少し距離(勘違い)があるのではないかという

不安が私の脳裏をよぎり、即採用は躊躇した記憶が ・・・ 。しかし、彼女と話して

いるとある一つの性格が見えてきました。“そこそこ沖縄の頑固もん” で、またまた

”おもろそう!” です。私の理想の店舗像は、「個性豊かなスタッフが一つの接点で

集まり、それぞれの個性で勝負して近隣他店を圧倒する」 でした。大昔のアニメ

「サイボーグ009」 や 「アパッチ野球軍」 の世界です。( これは真剣な話です!)

彼女を面接して数分後、もう私の中で彼女は既に必要な店舗スタッフでした。

私は彼女を 「ゆかちゃん」 と呼びました。( 今でもそう呼んでいますが ・・・ )

社員の愛称は苗字からの変換が基本でしたが、ゆかちゃん(“ゆか”は本名では

ありません)のファーストネームが呼びにくかったので下の名前の一部を取って

呼んでいました。ちなみに、いとーちゃんは彼女を 「○○○さん」 と下の本名を

“さん付け” で、ちょっと茶化すように呼んでいた記憶が ・・・ 。

( やっぱ、もうこの時点で怪しかった!のか ・・・ )

ただ私は、二人が結ばれて、しかも、米子にゆかちゃんを連れて帰ってしまうとは

夢にも思いませんでした。ふたりの性格は全く違いましたが、“酒好き” が共通点で

結ばれたのかもしれません。( 毎晩、泡盛を呷っていました。あきれるほど ・・・ )

当時、私はいとーちゃんに “ゆかちゃんは置いて行ってよ!” と、

冗談半分、本気半分で言ったものです(笑)。

この 「梟(ふくろう)」 は、開店してもう10年になるのでしょうか ・・・ 。

開店当初の業態は、ふたりが大阪で私と働いていたようなお店(居酒屋)でした。

それを約1年前、 「スフレ」 をメインとした “ランチ&カフェ” に業態変換したのです。

その1年位前には業態変換の相談があったのですが、私自身、「スフレ」 の

知識が乏しく、明確なアドバイスができませんでした。たぶん、この1年、ふたりは

試行錯誤の連続だったと思います。こういった経緯を経て、よりパワーアップした

「梟(ふくろう)」 が地元のお客様に支持されつつあることは、同じ業界人として

何よりも嬉しいことです。

新しいものにトライすることは楽しみもありますが、やはり不安もあります。

ましてや、生活を抱えている世代で自己投資をして開業した者にとっては、

楽しみより不安の方が先に立ちます。それを超える決断はどこからくるのか ・・・

“変えなければジリ貧になるだけ” という目線は当然ですが、“もっとお客様に

来て頂き、楽しんでもらえるお店にしたい!” がやはり決断の基本のようです。

プライベートを含め、生活スタイルの変化も一因です。また、地域社会の動きや

お客様ニーズの変化も大きな判断材料です。そして、いち早くそうしたニオイを

察知する “業界勘”。これが鈍いと後手を踏み、失敗・撤退を余儀なくされます。

( 私自身、この勘が人一倍強い方だったのですが、今は本当に鈍っています )

店内の雰囲気(温度・色・におい等)は業態やメニューによって左右されます。

というより、メインターゲットを中心としたお客様にアピールする業態やメニュー

にフィットする内装・レイアウトにするというのが一般的です。

また、質感(テーブルや椅子の素材、照明や調度品・装飾品のレベル、器等)や

空間(テーブルや椅子の大きさ、通路幅、天井高など)は店の客単価等を意識

させます。また、玄関アプローチ、トイレの設えなどは、店(店主)のこだわりを

反映させます。

「梟(ふくろう)」 は、古い平屋の民家をそのまま活かしたような外装と

木のぬくもりを感じさせる内装のバランスが良い。オーナーのいとーちゃんと

ゆかちゃんのナチュラルな部分が素直に表現されている空気感が素敵であり、

米子というベースにアクセントとして沖縄や関西のテイストが少し散りばめられて

いるところも楽しい気分です。また、夜の営業(居酒屋)でも昼の営業(カフェ)でも

違和感がない店舗構成(内装・設備)になっていたことが、今回の業態変換に

踏み切れた大きな要因だったかもしれません。

とは言いつつ、

玄関アプローチとカウンターから見える前厨房に関しては、多少、改装をして

手を入れていました。クルマ1台分くらいの追加投資にはなったようですが、

コスト以上にうまくできたのではないかと私は思います。まあ、求めればキリが

ありません。それが飲食業を取り巻くいい意味でも悪い意味でもツボなのです。

特に内外装に関しては、“いくら掛かるか” ではなく、“いくら掛けるか” なのです。

要は、店側(オーナー)がどこで良しとするかです。もちろん、最終はそのラインに

お客様が集まるかどうかですが ・・・ 。

私の為に、わざわざスフレを焼いてくれています。

オーダーが通ってから、生地を合わせます。ココット内にバターを塗り粉糖を薄く

まぶします。ゆかちゃん曰く、“ベース生地やメレンゲの状態も大事ですが、最後、

スフレがふっくら持ち上がる(膨れ上がる)ためには、このバターと粉糖の塗り加減

がポイントなんですよ!” と教えてくれました。( 本気の職人の目つきでした! )

スフレは11種類

■ バニラ ■ チョコ ■ 抹茶 ■ 黒ゴマ ■ キャラメル ■ ローズヒップ

■ 小豆きなこ ■ ミルクティー ■ コーヒー ■ りんご ■ チーズ

◆ スフレ 500

◆ ミニスフレ 320

◆ Wスフレ 600 (ミニスフレ2種)

“「スフレ」 が焼き上がるまで時間が20~30分掛かりますので、「そば」 でも

どうですか?” ・・・ ということで、「うちな~そば」 を御招ばれしました。

麺はわざわざ沖縄(うるま市)から取り寄せているようです。ゆかちゃんの実家の

お父さんが製麺所(久高そば)まで取りに行って発送してくれているようです。

出汁は豚骨と鰹節でひいているようです。イヤ味のないあっさり味です。

たっぷりの野菜を炒めて長崎ちゃんぽん風です。個人的に沖縄そばは嫌いでは

ありませんが、そう好きでもありません。しかし、このそば(うちな~そば)は相当

イケました。身内の贔屓目でなく、客観的に捉えて “旨かった!” ですよ。

大袈裟ではなく、この味が大阪にあれば必ず食べに行くでしょうね。

“スフレのあとにどうぞ!”

と出してくれたのは、 「うるま茶」 でした。沖縄茶らしく少しクセがあるのですが、

“確かにスフレを食べたあとに飲むのはええかも” と、そのおすすめに納得です。

ちなみに、スフレは 「黒ゴマ」 と 「キャラメル」 を頂きました。思った(想像)より

甘ったるくなく、男の人でも食べられる味です。まあ、私は味よりもふっくらとした

スフレの中央に穴を開けてソースを入れて、もう一度すくい出して食べるという

工程?に興味津々でした。

スフレは桜の花のようです。

ふっくら状態(桜の満開状態)は短い時間で終わります。たぶん、1分持つか

持たないかです。直ぐにしぼんでしまいます。写真を撮っていると、あっという間に

しぼんでしまいました。それだけに営業中は、ランチとセットでオーダーされた

スフレの焼き入れ時間が気になるようです。お客様がランチを食べ終わってから

オーブンに入れると、随分お待ち頂かねばなりません。かと言って、早めに入れて

ランチが終わらなければ、焼きあがったスフレはしぼんでしまい、お客様には提供

できなくなり、もう一度、焼き直しになります。( ゆかちゃん曰く、神経使います! )

今回、「梟(ふくろう)」 を訪問して一番強く感じたのは、

自分たちのために、自分たちの店で、自分たちの周りにいる人たちとどう関わり、

何ができるのかを自分たちの責任のもとで、正面から向き合うべきなのだという

ことのような気がする。

要は、何をするにも責任を問われ、何をしても周りに影響を与える、ということを

忘れてはならないということであろう。日々、都会の厳しい環境で勝負して、地方の

何倍も大変そうに見えるものも、よく見れば、それほど違いはないことに気づくはず。

やはり、本質を見極める力が無ければ、どこで何をやっても、継続して良い結果は

生めないものである。

私自身がそうだったのですが、こうした戒めの文面を読むたびに、“そんなこと、

言われなくても分かってますよ!” と思うものです。そして、そう思っていた人ほど

ハマるものです。ハマってから、“自分は分かってなかった!” と思うのです。

私のように ・・・ 。

一歩抜け出した感のある 「梟(ふくろう)」 のお二方には敬意を払います。

今後の益々の活躍を期待しております。また、二日間お世話になりました。

ありがとうございます。( 御馳走さまでした! )

■ スフレ・カフェ 梟(ふくろう)

■ 鳥取県米子市角盤町 1-13

■ 0859-22-5250

■ 11:30 - 15:00 (ランチタイム)

14:00 - 17:00L.O. (ティータイム)

定休日(日曜日・祝日)

私と深い関わりのある主人がいるお店として、このブログでも

一番はじめに紹介しなければならなかったお店(素の壱)です。

遅ればせながら、この舗の店柄と人柄を紹介したいと思います。

天下茶屋(てんがちゃや)

何とディープな街で舗を興すのか ・・・ と私は最初に思った。

この店の主人(K氏)は私の元同僚です。

約20年前、

堺筋本町にあった居酒屋(今はもうありません)の店長を私が引き受けて程なく、

スタッフの募集で面接にやって来たのが、脱サラでこの業界に入って1年程の

彼でした。2つ年下で年齢的には近いのですが、体型や趣味趣向、考え方が

私とは全く違うタイプの男でした。お互いの見方として、業界でやっていけるか

不安な部分もあり、まずホールアルバイトからスタートしたことを憶えています。

その当時の私は、強引とも云える勢いとパワーで自分の考えを押し通すタイプの

店長でした。また、店舗スタッフにはヘンコな職人や個性的なアルバイトが溢れて

おり、彼はこの業界に対する興味と初めて出会うタイプの店舗スタッフに圧倒され

ながらも、徐々に自分のカラーが活かせる居場所を自分で築いていったのです。

真面目で律儀、曲がったことや曖昧なことが嫌い(好きではない)、一般的には

“融通の利かないタイプ” でした。私にとっては、私と真逆の性格の人材が必要

だったという意味では “ナイスボール!ナイスキャッチ!” でした。

私の持論(自論)は、

「飲食業」 というものは “人生の縮図” であり、

「飲食店舗」 は、その人生を過ごす “社会の縮図” であり、

「店舗スタッフ」 は、その社会に生きる “世の中の人の縮図” である。

です。

ゆえに、色んなタイプのスタッフが必要だったのです。トップ(店長)が自分の

お気に入り(自分と気の合うタイプや自分に同調するイエスマン)のスタッフだけ

しか使えないようでは、結果、“縮図” には対応できない店舗となります。

人が二人以上集まれば、それはもう 「組織」 です。どうせそうなら、とことん

色んなタイプの人間を集めてしまおう ・・・

彼が入ったことで、お店という組織に幅ができました。私の店長としての評価も

上がったことは事実です。強いて云えば、私(店長)の評価なんて、結局の話、

スタッフがどれだけ店舗イズムを理解した上で我慢して付いてきてくれるかでした。

常にその先頭に立って店舗を維持してくれたのが彼でした。ですから、私(店長)

への評価のほとんどは彼の働きだったと云っても過言ではありません。

( 二番手が賢ければ、トップはバカでも安泰というヤツやったかも ・・・ )

業界のしきたりや業界に対する見方等々、私が伝えることができるものは

ほとんど彼に伝えました。彼は、店長を経てSV(スーパーバイザー)、そして会社の

管理部分を統括する役職(役割)を歴任した上で、1年半前に独立しました。

「思い思いのひと時に … “らしさ” を “素直に” そして一歩ずつ … 」 との思い

から名付けたという 『 素の壱(su no ichi) 』 という屋号。彼の考え方を素直に

表したものです。もちろん、“そうありたい” という意思表示でもあったと思います。

お店自体は、

天下茶屋(南海電車および地下鉄堺筋線)の駅近(西へ徒歩2分)にある

鉄板焼きをメインとした気軽に入れる居酒屋さんです。近隣のお客様に気軽に

来店戴き、長く可愛がってもらえるお店を目指していると思います。それまで

管理面の仕事をメインで活躍していましたが、このお店では自身の目指す

店舗像を曲げてまで金儲けに傾斜することはないと感じます。逆に、いつもは

ええかげんな私から “大丈夫なん?何とかイケテルのん?” と未だに声を

掛けているところはあります。

しかし、本当は全く心配していません。というより、聞かなくても彼の顔をみれば

大丈夫かどうかは直ぐにわかります。20年という時間が、そういう人間関係を

作ってきたのでしょうか ・・・ お互い、“自分と同じでない部分が気になる” で

繋がっているのだと感じます。その彼がやっているお店は、当然、気になります。

そして、これからも気にして付き合います。これも私のパターンなのかもしれません。

唯一、心配で私にも責任があることは、

彼に調理経験の時間を十分に与えられなかったことでした。

しかし、それも彼は克服するでしょう。開店して約1年半、オープン当初から

比べれば、料理のレパートリーも含め、はるかにレベルが上がっています。

一番感じるのは、やはり自信でしょうか ・・・ 。当初は不安や戸惑いもあり、

試行錯誤したと思いますが、やっと、お店として落ち着いてきた感じがします。

逆に云えば、絶対に気を抜いてはいけない時期です。この1年半やってきた

ことを振り返りながら、これから向かうべきスタイルに目をやる。そして、

しっかり足元をみて踏ん張る。そういう時期です。

話を少し戻しますが、

私たちの業界では、どうしても “美味しい” というキーワードが必要となります。

そのため、地方から名のあるお店を目指して料理修行に来る若者も沢山います。

また、基本から始まり、お店を渡り歩きながら各種料理のレパートリーを増やして

いく職人さんもおられます。確かに悪いことではありません。ただ、業界人として

危惧する部分もあります。“「覚える」 ことで成功する” という勘違いを生むことが

あるのです。それが自分のお店を持ってから気付くのは不幸です。

何が問題かと云えば、

「どんな場所、どんなお店、どんなお客様、どう楽しませる(喜ばせる)のか」 を

はっきり持たず、料理というモノを経験というポケットに詰め込むことで、将来の

成功が約束されるという勘違いを起こさせる環境が未だにあるということです。

今の時代、少し賢い人間ならどこかで気付きます。“本当にこれが必要なのか ・・・ ”

逆に、“自分にとって必要なものは何と何なのか ・・・” を早めに設定することが

本当は一番大事なことなのです。その大きさや優先順位をしっかり見極めながら

進むことです。時には、“あとでできるものはあとで十分” という判断も必要です。

彼のスタイルとして、

“自分の目指すお店にとって大切なもの” はハッキリ持っています。そして、その

優先も含め、これまで的確に経験を積んできました。たぶん、その部分に関しては

お釣がくるくらいやってきたはずです。それが開店当初、少し不安だった料理部分

に気を取られすぎて、アピールしなければならない強い部分がなおざりになって

いたように私は感じていました。

このブログを始めて約1年が経過しました。

本当はもっと前に紹介したかったお店(主人)です。本人には内緒ですが、

何度も何度もお店の前に様子を見に行っていました。そして、昨夜も ・・・

しかし、昨夜は運悪く彼(主人K)に見つかってしまいお客をしてきました。

ビールを飲み、焼酎を飲み、アテ(肴)はもちろんおまかせです。

( 一人だったのでワインは封印しました。次回、必ず若い女の子と ・・・ )

突然だったので、彼(+スタッフ)には少し緊張感があったかもしれませんが ・・・ 。

印象としては、料理に接客と同じような “やさしさ” が加わっていました。

開店当初は自信がないせいか、ほとんどが “味のない料理” でした。

( 少しキツイ評価になっていますが ・・・ )

それから数ヶ月経って行った時には確かにマシになっていました。

ただし、まだどこか “借り物の味” でした。

( ここもキツイ評価をしておいて ・・・ )

そして、昨夜 ・・・ 彼(主人K)らしい料理の顔と味になっていました。

初めて彼の料理をまともに食べた気がしました。

( 付き合いが長い分、誰よりも辛口な評価をお許しください。 )

スタッフの動きに違和感がなくなっています。

( スタッフとして何をすべきかがわかってきています )

それから、お客様の顔つきがすこぶる良くなっています。

( このお店で素直に楽しんでくつろいでいます )

たぶん、主人のK氏が目指している “らしいお店” になりつつあります。

で、今日ようやくここで紹介することにしました。

これからの一層の活躍を期待しています!

■ 鉄板食房 『 素の壱 』 su no ichi

■ 大阪市西成区岸里1-2-15

■ Tel 06-6659-0178

■ 17:00~24:00(平日)

16:00~24:00(日曜)

(火曜日定休、但し営業の場合もあります)

【 店舗情報 】 ⇒ http://r.gnavi.co.jp/c080600/

『 Japanese Fusion Cuisine 達屋(TAZ-YA) 』 という舗。

(写真は色加工をしています。けっして怪しいお店ではありません。)

仕事柄、コンサルタントという職業の方とも多少お付き合いがあります。

このお店(達屋)のマスターは、私が在籍している事業部と仕事の関わりが

あったコンサルタント業務を行なっていた会社におられた方です。私より

一回りほど年下なのですが、しっかり考えを持って独立開業を果たされました。

開店2周年ということで、元同僚を誘ってお祝いを兼ね伺いました。お祝いに

家ワインを2本持っていきました。私は 「花でも贈って済ませる」 というのが

あまり好きではありません。自分自身がお店で店長をしていた時、開店や

周年を迎えた場合、確かに幾らか花は欲しい(無ければ寂しい)のですが、

沢山あったり、同じ種類の花が何鉢も並んだ状態をみると、上辺の華やかさ

だけが増していくようで、結果、生花は1~3週間ほどで枯れてしまい、一気に

テンションが下がってしまう経験を何度もしていますので、来られるお客様が

見て心地よい程度の花以外は、お店やスタッフが使えるものや楽しめるもの

をと考えます。ここ最近は、もっぱらお酒が多いです。特にワインや焼酎を

持って行くことが増えています。お店によっては営業で使える場合もありますし、

開店営業後にスタッフで飲むこともできます。“使える” を基準にセレクトして

お祝いとして渡すことが一番だと考えています。( 私ならそうして欲しいから ・・・ )

まあ、いずれにせよ、

形や値段ではなく、心がこもっているかどうかですよね。“お祝い” ですから ・・・

【 達屋/ぐるなび 】 http://r.gnavi.co.jp/k811300/

自分が選んだ仕事が大好きで全うする人が世の中にはいます。また、将来の

自分像を明確に持った上で目標を立て、要素を一つずつクリアしていくタイプ

の人は、自らスキルアップのために転職を繰り返すケースも稀にあります。

多くは自身が独立したいという夢があれば、その業種業態に就職するのが定石

かもしれませんが、今の時代 “将来、○○屋をやりたい!” という発想は、もう

せいぜい小学校低学年まではないでしょうか。野球選手であろうがお医者で

あろうが、今や、「こんな○○」 という理想像を具体化した表現が必須です。

もちろん、「阪神タイガースの選手」 や 「歯医者さん」 という表現では不十分です。

“足の速さと肩の強さを生かして、守備範囲の広い外野手のスペシャリストとして

プロで活躍したい。そして、実績を積んでから大リーグにトライもしたい。” という

スタイル表示が最低限なければプロは目指せません。さて、その先の行動を

考えれば、まず、何から始めるかが問題ですよね。まさか、実際は足も遅くて

肩も弱いから、その矯正から始める ・・・ 私たち世代が子供の頃ならこういうことも

“「根性」 とか 「努力」 で何とかなる” 的な話をされることもありましたが、今の時代

でそういうことを信じる人はいないと思います。絶対に無理とは言えませんが

可能性は低いです。私は一般的な可能性の高い低いで全てを計ることはしません。

逆に、世間では可能性が低い要素であっても、自分にとっては可能性が高いと

判断できる要素なら、絶対にGO!でしょう。

まず、自分の描いている夢の中身を一般的な可能性ではなく、

自分が 「できる(負けない)」 「好きになれる(あきらめない)」 要素と繋がっている

かどうか、継続して進んでいけるかどうかを計らなければなりません。そこを先に

押さえて具体的な強化を行なうことが重要だと私は考えます。メインになる要素が

矯正しなければならないものなら、その夢自体を早めに諦める(見直す)ことです。

特に、大人の場合は ・・・ 。

自分の得意な要素をもっと伸ばす、好きな要素をもっと広げる。これが基本です。

「将来、金持ちになりたい。仕事はその手段」 という人もいると思います。そして

その通りに仕事が成功してお金持ちなる場合もあると思います。しかし、それは

“当初、金持ちになることが目的だったが、仕事にのめり込むうちにその仕事自体

に魅力を感じて好きになった結果です。” ということが多いはずです。自身の仕事が

嫌いでイヤイヤやっている人が成功する可能性は限りなく 0 に近いはずです。

今も昔も “好きこそ物の上手なれ!” ですよね。 http://enishi-food.com/

http://enishi-food.com/

この縁(enishi)には 『 Japanese Fusion Cuisine 達屋(TAZ-YA) 』

店主 松本達也氏 が飲食店を選んだ経緯やお店のコンセプトなどを紹介した

ページとなっています。( スキンヘッドで微笑んでいる松本氏の写真も有り )

また、「達屋流ジャスミンプリン」 というオリジナルプリンのネット販売も行なって

いるようですのでご覧になってください。と宣伝をお願いします!と言われました。

もう2年ですが、まだ2年です。いっそう気張ってくださいな!

阪神百貨店で開かれている

『 全国有名駅弁とうまいもんまつり 』 に行ってきました。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

とにかく、

人 ・ 弁当 ・ 人 ・ うまいもん ・ 人 ・ 弁当 ・ 人 ・ うまいもん ・ 人 ・・・

( “ちょっと、おばちゃん!今さっきも、そこで試食してましたやん?” )

おばちゃん : “あんた、もう一つ食べとき!”

おっちゃん : “俺、もうええわ。”

おばちゃん : “何云うてるのん!?

食べとき云うたら、食べとったらええねん!!”

オバはん POWER 炸裂!ですね。

オッさん ついて行くのが精一杯!ですわ。

( “ここは8階ですよ!間違ってませんか?” )

と言いたくなるような腹出し系女子黒丸軍団 ・・・ “何するねん?”

一番人気 「活あなごめし」 の実演販売の前で、その黒~い顔の

化粧直してたら ・・・ “「焼あなご」 と間違うがなぁ!”

( “奥さん、目つきが地下惣菜コーナーと一緒になってますよ!” )

“ちょっとマケてくれる?” とか “二つ買うたらナンボになる?”

といったノリで覗き込むのは絶対にやめてください!

・・・ “そこ、そこの知らん顔してるおばちゃんのことやでぇー!”

( “地方から出店しているお店の方は大変ですなー!”

なんせ、ここは大阪ですから ・・・ ひとりノリ・ツッコミで実演販売をして

完璧にすべってしもて、その周囲は思いっきりシラ~ッとなってますがなぁ。

“大阪は街ぐるみで笑いにはシビアでっせ!・・・?”

チラシやテレビ(情報番組)での露出が影響しているのでしょうか。

人気のあるお店と、そうでもないお店との売れ方の違いは歴然です。

(大阪の)知事選同様に、「 露出度 + 知名度 」 で勝負はほぼ決まります。

※ 阪神百貨店8階催場で29(火)まで開催されています。

“ 『 武遊田 』 一周年、おめでとう! これからも頑張ってください。”

昔、一緒に働いていた後輩のお店が開店から今日で丸一年です。

今日は車で立ち寄ったこともあり、挨拶だけで済ませて帰宅しました。

日を改めて、ゆっくり飲める日に伺うことにしました。

( 店内には一周年でお祝いのお花が沢山ありました )

私自身、飲食業界にどっぷり携わっている為か、他店へ食べに

行く時には、ほとんど仕事絡みで横の繋がりがあったりします。

その所為もあって、このブログでは食べ歩きのブロガーさんたち

のような形での感想や評価がなかなかできず、食べ歩いた情報は

ほとんど出せません。

素直にお客として行ったとしても、やはり、同業者としての目で見て

しまうでしょうし、いくら客観的に評価をしたとしても業界人の評価は

何らかの影響は与えてしまいます。逆に、自分のお店が良いにしろ

悪いにしろ、一方的に評価されることは本意ではないですし ・・・ 。

後輩のお店は、大阪北大阪急行電鉄緑地公園駅のすぐ近くにある

居酒屋です。後輩(店主)は和食・鮨屋を経て創作系の居酒屋でも

経験を重ね、1年前、満を持して自分のお店をオープンさせました。

昔から料理に関しては職人気質な部分がありキリッとした男前です。

そして、奥さんはじめ家族がしっかり店をサポートしており、本当に

お客様を大切にできる優良店だと思います。特に、清潔感と程よい

緊張感が店内に漂っており、脱日常の空気感も十分に味わえます。

是非、お近くの方は寄ってみてください。おすすめです!

■ 店舗詳細 ⇒ http://www.buyuuden.net/