ジョルジュルオー(1871~1958)

20世紀最大の宗教画家と呼ばれています

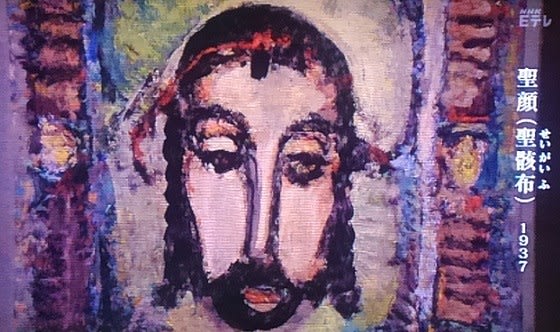

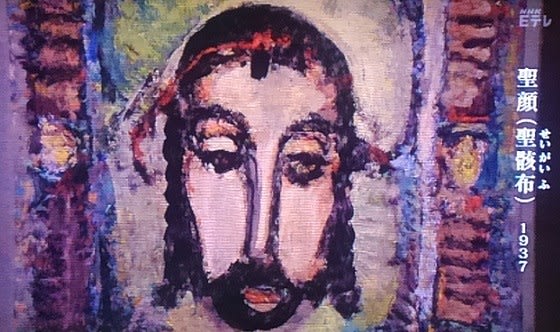

ルオーは生涯にわたって聖なる顔、「聖顔」を描き続け、その数は60点以上にものぼります

なぜ同じテーマの絵を描いたのでしょうか

ルオーはキリスト以外にも様々な宗教画を描いています

戦争の悲惨さと、キリストを十字架にかけた人間の愚かさを描いた銅版画

多彩な色使いで描いた人々と触れ合うキリストの姿

穏やかな日常の中に、ある種の理想の社会を思い描いたとされています

晩年には画面が盛り上がるほど、絵の具を幾重にも塗り重ねました

なぜルオーは、様々な手法で聖なる絵画に挑み続けたのでしょうか

絵画を通じて魂の救済を求めたルオー その生涯に迫ります

■パナソニック汐留ミュージアム

・マティスとルオー展@アートシーン

・モローとルオー@パナソニック汐留ミュージアム

ルオーといえばこちらの聖顔

「聖顔」(1933)

小野:

僕がフランスに住んでいた時、そこの家にルオーの作品がありまして

毎日毎晩それに触れていたということもありまして

僕にとっては非常に大切な画家の一人です

傍から観られるって言うのはとても楽しみです

崇高さを感じると共に、悲しさ、痛みも伝わってくる

●カトリック教会を総括するバチカン市国

ここで2年前 ルオーにまつわる ある出来事がありました

<サンピエトロ広場>

ローマ法王フランシスコが8万人以上の若者に祝福を与えたミサ

そこで信徒たちに配られた十字架のペンダント

十字架にデザインされていたイエスキリストの顔 それはルオーが描いたものでした

21世紀の今 なぜバチカンは信仰の象徴である十字架にルオーの絵を用いたのでしょうか?

フランシスコが述べた内容です

「中世以来 キリスト教をモチーフにした美術が求心力を弱める中で

ルオーの絵にはそのメッセージに強い力がある」

●ルオーが生まれたのはフランス パリ 1871年

パリで家具職人をしていた敬虔なカトリック教徒の家で育ちました

やがてルオーは絵に関わる仕事がしたいと、ステンドグラスの職人を目指します

光によって鮮やかに浮かび上がる色彩にとても魅せられたのです

ステンドグラスや「アイコン」と呼ばれる絵画は、民衆に聖書の教えを伝えるための重要な手段でした

中世の時代、こうした聖書の逸話をモチーフにした宗教画が盛んに描かれます

ルネサンス以降にもレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロといった

名だたる画家たちが宗教画に取り組みました

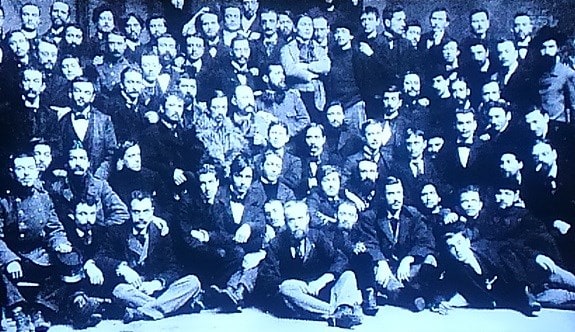

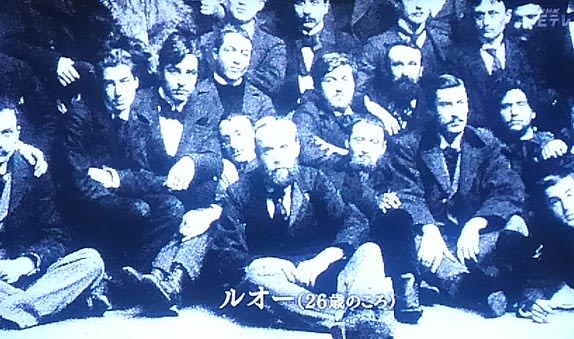

<パリ国立高等美術学校 エコール・デ・ボザール>

ルオーもそうした画家になることを目指して19歳の時美術学校に入学します

その美術学校は今もパリに残っています

●油絵の教授 画家 ギュスターヴ・モローとの運命的な出会い

「出現」(1876年頃)

ギリシャ神話や聖書を題材に幻想的な作品を描いたことで広く知られていたモロー

19世紀末、画家や文学者に大きな影響を与える存在でもありました

ルオーは彼に影響を受け、教わりながら絵の技術を磨いていきます

「死せるキリストとその死を悼む聖女たち」(1895)

こちらはルオーの美術学校時代の作品

イエスキリストの周りを女性が囲み、そこに視点を集める大胆な構図

宗教的題材を象徴的に描く師モローの影響が出た作品

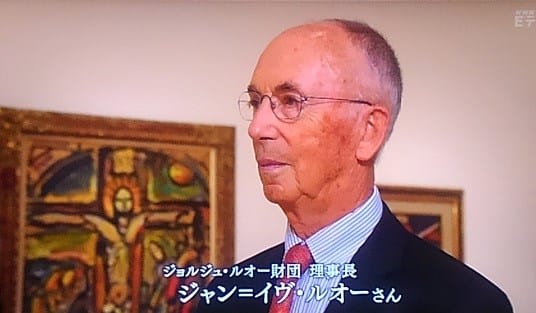

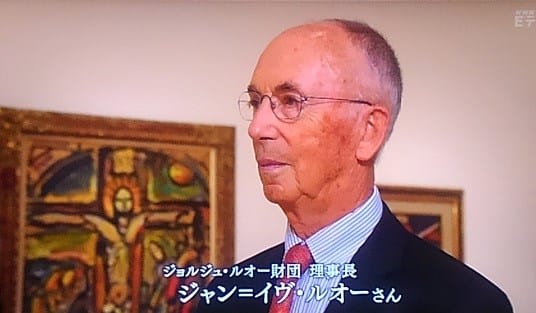

●今回来日したルオーの孫 ジョルジュ・ルオー財団理事長 ジャン・イヴ・ルオーさん

(孫って! 歴史は意外と近いんだな

ルオーの作品を管理する財団の理事長をしています

モローとルオーの関係を家族から聞いていたと言います

ジャン:

モローはルオーを自分の息子のように思い、高く評価していた

ルオーへの手紙の中で「あなたの芸術は素朴ながら力があり宗教的だ」と書いています

●師モローの死

モローから自分の後継者として期待されていたルオー

しかし、モローは病気で亡くなくなります ルオー27歳の時でした

ルオーはショックのあまり、美術学校を辞め、さらには 絵も描けなくなってしまいます

ルオーはモローを父親のように考えていました

モローが死んだ時に非常に強いショックを受けて、心身ともに影響が及ぶ危機を迎えました

●ルオーが絵を描けなくなったもう一つの大きな理由

19世紀末のヨーロッパでは産業の発達とともに、人々は娯楽や快楽に価値を見出すようになりました

政治や教育の場から宗教が切り離され、それとともに宗教心が薄れていきました

美術の世界でも「印象派」と呼ばれる新しい流派が台頭

市民社会の情景を色彩の視覚効果を中心に描写しました

宗教画は以前のようには求められなくなっていったのです

ルノワール「舟遊びをする人々の昼食」(1876)

モネ「印象・日の出」(1872)

●ルオーの研究を続ける西南学院大学教授 後藤さん

ルオーが絵を描けなくなった理由をこう分析しています

後藤さん:

果たして自分は宗教的な課題を描き続けていいのだろうか

美術学校ではそれなりの評価を得ていたが、ルオーの中ではそれだけでは満足できない

自分が生きている時代の生活の中で、宗教画が一体どういう意味を持つのかと考えたときに

二重の意味で、モローを失ったということと

今まで自分がある意味モローのオーラを一身に浴びながら描いてきた画題なんだけれども

果たして今後、自発的に描いていけるかどうか

そこでおそらく描けなくなったのではないかなという気がします

●作家 ジョリス=カルル・ユイスマンス

ルオーは30歳の時 フランスの修道院に通い、救いを求める

自分にとって信仰とは何か キリストとは何か 悩み続けました

そんな時、またしても運命的な出会いが訪れます

ユイスマンスは、荒廃した人々の信仰心を芸術の力によって蘇らせる運動を提唱していました

修道院に通う生活の中でルオーはその理想に励まされます

そして再び絵を描き始めるのです

後藤:

ルオーが修道院に篭っていた時、ユイスマンスがいまして

芸術的な感動というのが、実は宗教的な感動の第一の源泉であると

だから何よりも芸術的な美こそが、宗教の根幹にないといけないと言った

●ルオーが描いた題材は、なぜかサーカスのピエロ

「黄色い道化師」(1930)

「手品師またはピエロ」(1907)

当時、娯楽の一つとして人気を集めていたサーカス

しかし、移動を続けながらの生活は過酷で、社会的地位も決して高くはありませんでした

ジョルジュルオー著 『芸術と人生』

ルオーは彼らをどう見ていたのか

ルオーは友人に宛てた手紙の中でこう書いています

「道化師は私 我々 ほとんど我々皆だということがはっきり分かりました」

ルオーは道化師たちを、生きることの悩みや苦しみを抱える自分と同じ存在として捉えたのです

●「私とルオー 遠藤周作」@日曜美術館(1983)

しかしそのことと信仰はどのような関係があるのか

カトリック教徒でもある作家の遠藤周作が生前出演した日曜美術館の中で

ルオーにとっての道化師についてこう語っています

遠藤:

道化師は二重の意味があると思っています

人からバカにされたり、笑われたりすると同時に

笑わせることで幸せにしてあげるものですね

ですから道化師はキリストのイメージに変わっていくわけなんです

我々人間は道化だけれども、同時にキリストも道化になったと

そういう二つの意味が重なって、ルオーの心をずいぶん引いたんだと思うんですね

悩み深き存在の道化師にルオーはキリストの姿を重ね合わせていたのではないか

道化師を描くことで キリストを描いたというのです

●1914年 第1次世界対戦

2年前に父親を亡くしたルオーは、ドイツ軍に侵攻される北部フランスの惨劇を

目の当たりにするに及び、新たな作品の制作を思い立ちます

●モノクロの銅版画の連作 「ミセレーレ」

「神よ我を憐れみたまえ」というラテン語のミセレーレ

そのタイトルが付けられた連作最初の作品です

「神よ、われを憐れみたまえ、あなたのおおいなる慈しみによって」(1923)

人々に辱められうつむくキリストの姿

人間や戦争の愚かさを告発するとともに、そこからの救済をも暗示しています

「廃墟すら滅びたり」(1926)

兵士の骸骨の上に、キリストの顔が現れ、鎮魂の祈りとなっています

ミセレーレの連作の中で組になっている作品があります

「生きるとは辛い業(わざ)・・・」(1922)

「でも愛することができたなら、なんと楽しいことだろう」(1923)

人生の苦悩は愛によって救われるということを意味しています

「ミセレーレ」には、様々な苦難の中で神への愛と信仰心を持ち続けた

ルオーの思いが強いメッセージと共に表現されています

●カトリック教徒で銅版画家の山本容子さん

カトリック教徒で銅版画家の山本容子さんと、

今回の展覧会を企画されたパナソニック汐留ミュージアム学芸員・萩原さん

アナ:ルオーの銅版画を ご覧になってどんな印象ですか?

山本:

彫り方が非常に荘厳だっていう話が出ましたけど

線で彫ってるのに太い線はどうやって彫ってるんだろうと思われるんですけど

筆で書いたような、気が遠くなるくらいの技法が入っていて、本物を観ないと分からない

やっぱり展覧会を観に来て、謎解きができてすごい楽しいです

銅板というのは、彫ってくぼんだところにインクが入るから

この黒いところはみんなくぼんでいるんですね

このくぼませ方が大事で ただ引っ掻いただけだったり、線だけが現れるわけだけれども

こんな面のような太い線 これは、墨で描いたのでは無理なんです

墨で描いたように彫らなきゃいけない

「腐食」と言って、彫るのに酸を使うんですけど、描いたところを取らなきゃいけない

腐食させるためには、よく見ると点々と粉がいっぱいかかってるんですけど

粉を吹きかけて、それを線の上に定着させて点々の塊にして腐食させている

アナ:

ルオーがあえてこの「ミセレーレ」というテーマで版画の技法を用いた

苦労にこだわったというのはどういう意味だと思いますか?

山本:

ここのところにパッと光が当たっているように見えますよね

だから、この光を描きたかった

闇と光を分かりやすく描きたかったんじゃないかと思うんですね

アナ:辛い人生を愛によって救う それをテーマとして

学芸員:

この時代にルオーはかなり社会の矛盾などに注目して

とても重く、暗い底まで描くことも多かったんですが

この「ミセレーレ」の中には、必ず光、希望、救済といったものを表現する

テーマの作品も入っております

●なぜ道化師を題材に選んだのか?

アナ:

でも最初に取り組んだテーマは、キリストではなくて道化師だったということでしたよね

山本:

モロー先生に教えてもらっていた時は、歴史画とか宗教画とか、立派なテーマの高いものだった

ところが先生が亡くなった後に、何を描いていいか分からない

本当に困って、教会に行って悩んだりして

そういう時期があって、なぜ道化師だったか

これは本当に面白いところです

私も学生の時に先生がいて、いろんなものを教えてもらって

「俺の真似をするなよ」と言われながら

その尊敬する先生が亡くなった時「私って何をテーマにして描いてたんだろう?と自分を問うんです

その時「社会」を見るんです 関係が「社会と私」になるわけで

社会の中には何がいるかというと、他のライバルもたくさんいる 機運もあります

19世紀末からサーカスがとても流行っていた みんな町の人たちが大好きな娯楽で

小野:

その時代の底辺にある人たちに、殻を破った時に、そこに目がいってしまう

他者に対する愛みたいなものがあったからこそ

山本:

施しじゃなく、自分が本当にポンと一緒になった

「可哀相に お金を差し上げよう」 そういうのじゃない

小野:

同じ立場になったわけですよね

自分もあなたも、みんなが道化だということなんですね

アナ:外に出て、自分を見つめた結果だった

山本:そう思います

●この後、最大のテーマとなる「聖顔」に至る

どれも正面からキリストの顔を描く構図で、圧倒的な存在感があります

聖顔はキリストにまつわるある逸話がもとになっています

「ヴェロニカ」(1949年頃)

十字架を背負わされ、丘を登るキリストの姿を哀れに思い、額の汗を拭ったとされる女性です

逸話では、彼女が拭いたその布にキリストの顔が浮かび上がったと言われています

ルオーは生涯にわたって聖顔のモチーフを描き続け、その数60点以上にものぼります

代表的傑作とされる一枚 「聖顔」1933年

背景を省略し、線と色彩によってより鮮明に聖顔を浮かび上がらせています

「聖顔」(1946年頃)

さらに画面いっぱいに大きく絵の具をしっかりに塗り込み、揺るぎない存在感を放っています

なぜルオーはキリストの正面からの顔を何枚も描いたのでしょうか

●「トリノの聖骸布」

ルオーが持っていた資料の中にその手がかりの一端がありました

それは「トリノの聖骸布」という不思議な布に関する書籍です

イエスキリストの遺体を包んでいたとされる布にキリストの姿が浮かび上がったかのような写真です

20世紀になって発表されたこの写真は大きなセンセーションを巻き起こし

真贋論争にまで発展しました

その写真はルオーに大きな衝撃を与え、

キリストのイメージが具体的な姿として迫ってきたと考えられます

後藤:

この時、ルオーが見たであろう「トリノ聖骸布」の実際のキリストの顔と言われている

それを見てかなりショックを受けたと思います

発見から彼が聖顔の作品を作るまでに、かなりのスパンがあるので、一種の「発酵」

本当にこれが画題として成立しうるかどうか試行錯誤があったと考えられます

友人に宛てた手紙の中でルオーはキリスト像についてこう書いています

「芸術にあっては あなたが信じられないような奇跡があります

宗教心が突如として開花することがあると、この私は信じます」

信仰とは何か キリストとは何か

その問いの答えを聖顔を通じて探し続けたのではないか

それがルオーが同じテーマで描き続けた理由だったのかもしれません

後藤:

あなたはどういう絵を描くの?ということになると

彼は生涯描き続けたあの聖顔になる これがルオーの答えだった

「これが私の絵画です」という形で

そういう意味では非常に強いメッセージかもしれないですね

小野:

もし光を落としたら顔が浮き上がってくる そんな迫力を感じます

これを見て、ルオーが意図していたかもしれない

人々の宗教心を喚起するというような役割、 力があると思います

山本:

あると思います

なぜかと言うと、人と同じサイズの顔

もっと大きく描いてもいいし、小さく描いてもいいのに、

ほぼ観ている人の顔が映る 人間サイズ

神が人を作ったのに、その神様が人と同じでここにいる

まさしくそれを物語ではなくて、ここで教えてもらえる

小野:やっぱり 物語、言葉を超えているものの力強さ、尊さというものに打たれます

学芸員:

言葉や哲学者とはまた違う形で圧倒的な存在を示さなければいけなかったと思います

アナ:それにしても、なぜそんなに聖顔を描いたのか?

山本:

私が思うには、これを富士山だと考えると

富士山は繰り返し描かれて「富士山信仰」が生まれる

信仰っていうのはやっぱり、同じことを繰り返し描くことによって生まれるものだと思うんです

小野:

これを作ること自体が祈る行為だということですね

毎日毎日作ることによって、神に対してる祈っていたという

アナ:その行為こそが、観ている人にも伝わるんじゃないかと

学芸員:

キリストがなぜ人間のもとに、人間の姿をして現れたか

人間の為に罪を贖うような存在として存在していたのか

ということが、常に彼の研究の対象だったと言えます

それを画家として研究し、表現するためにキャンバスに向かっていた

●1960代以降 作風が大きく変化する

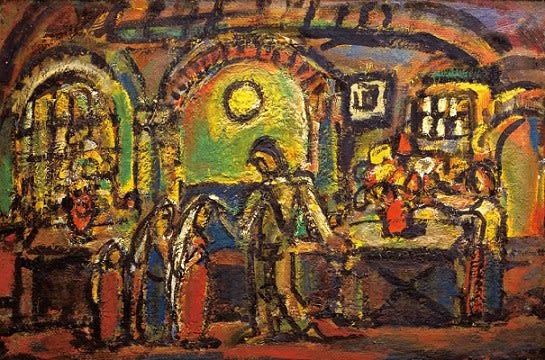

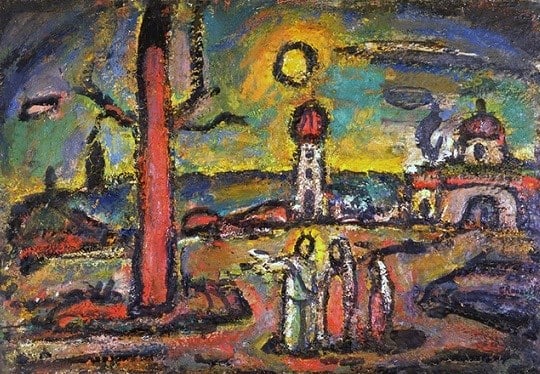

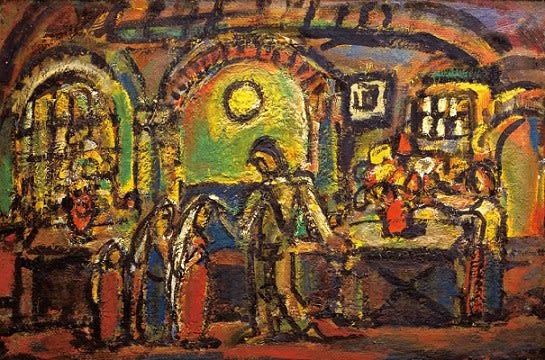

「キリストとの親しき集い」(1952)

銅版画の連作「ミセレーレ」と違い、明るく鮮やかな色を多く使うようになります

キリストと人々との触れ合いを描いたこの作品

鮮やかな色彩が聖なるものの存在を身近に感じさせます

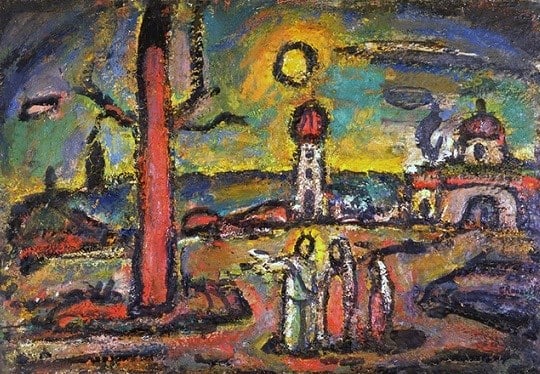

「秋またはナザレット」(1948)

聖書の風景と称される宗教的な風景画も多く描くようになります

幼少期を過ごしたナザレの街に現れたキリスト

そのまばゆい存在が生み出す 平和な時間

「秋の終わりⅤ」(1952)

暖かな夕暮れのひととき やがて闇へと変わる1日の終わり

そこにもキリストが佇みます

ルオーは 信仰による神への愛や安らぎを感じさせる理想の世界を

こうした風景の中に見ていたのかもしれません

「パックス(平和)」(1948年頃)

●ルオーは晩年に色を何層にも塗り重ねるようになる

「サラ」(1956)

ルオーの最晩年の傑作

旧約聖書に出てくる預言者アブラハムの妻の名です

この作品では様々な色の絵の具が幾重にも塗り重ねられ画面が盛り上がっています

さらに塗った絵の具を削っていたことも分かっています

削られた青の絵の具の下からオレンジの下地が現れています

絵の向こう側からあたかも光が差してくるようです

ルオーが若い頃、ステンドグラスの職人を目指していたことと関係しているのではと考えられています

後藤:

ルオーが初期にやっていたステンドグラスの光にどこか通じている

彼方の光がガラスを通じて入ってくる

その光のプロセスをなんとか普通の絵画で表現できないだろうかと彼は考えて

その追求の最後に発見したのが「スクレーパー」で表面を削っていく手法

描いては削り、否定し、これでもないとずっと毎日試行錯誤することを何年も続けていく

ある意味非常に単純なことをやっていた これはほとんど「祈り」ですね

自分が信じる「祈り」の世界をどう表現するか

最後まで絵を通じて神と対話し続けました

小野:足を運んでみるべきですね 図鑑じゃわからない 立体的

アナ:身近に感じるような 執念というか

山本:

「触覚」をすごく大事にされていた まさしく触覚が見えている

多分、この深い彫りが影を生んでいて、私たちは動く影とともに観てるから、

すごく微妙な生気みたいなものが感じられる

学芸員:

素材感をモローから受け継いだものもありますので

絵の具という物質が持つ喚起力、表現力を信じていた画家でもありました

小野:絵を信じてる人

学芸員:

晩年になると、黄色やオレンジ、エメラルドグリーンのような色彩を多用するんですけれども

色も輝きを持つというか、光を放っているような色味ですので

ルオーは晩年になって、本当に輝くような作品を作った

それを支えていたのも色彩の力があったと思います

小野:

作品を作るということが祈りに等しい行為であったということがあるとして

実際にはルオーは教会にあまり通ったりしなかったという話までありますが

彼にとって信仰というのはどういうことだったんですかね?

山本:

信じていたとは思うけれど、祈りはどこでも捧げられるでしょう

だから、絵を描くことが祈りであって、そこで信じていることを描いている

正しいとか正しくないとか、これを決めれば、あれを否定しなければいけないとかではなく

全てのものを吸収して取り込んでいく

アナ:萩原さんはどうですか? ルオーにとって信仰、絵を描くことはどういうことだったのか?

学芸員:

聖なる芸術とはどういうものか、ということを語っているんですけれども

信じる者の芸術である 信仰を持つ者の芸術

教会に行って生まれてくるものとは別のものと考えていたと思います

まるで中世の教会を建てた無名の職人のような

無償の行為として描き続けることが、もうそれは全て聖なる芸術なのではないか

という風な言葉を残しております

ルオーはアトリエには人を入れなかったと言われてまして

そこで対象と向き合うこと、制作を通して向き合っていたと思う

もしかしたらキリストなどを描く時、対象と向き合うことで

彼の思いを実践していたとも考えられます

アナ:まさに描きながら対話をしている アトリエが祈りの場であったと

山本:

今、長寿社会と言われていますけれども

その間ほとんど絵を描いていた人の一生を

この美術館というところで、我々はフリーに観ることができて

いつのルオーにも会えるわけですね これって本当に素晴らしいことだなと

展覧会を巡るということの楽しさ

ここでみんなとお話ししながら絵を観ることの楽しさ

こういう話をさせてくれる作家はルオーだった

●1953年 82歳 ルオーはローマ法王から勲章を贈られた

受難のキリストをモチーフにした長年の創作活動を認められたのです

86歳で生涯を終えたルオー

娘のイザベルは、その後バチカンに父の作品を寄贈しました

絵を通じて神との対話を続けたルオーの作品は、死後もその輝きを放っています

20世紀最大の宗教画家と呼ばれています

ルオーは生涯にわたって聖なる顔、「聖顔」を描き続け、その数は60点以上にものぼります

なぜ同じテーマの絵を描いたのでしょうか

ルオーはキリスト以外にも様々な宗教画を描いています

戦争の悲惨さと、キリストを十字架にかけた人間の愚かさを描いた銅版画

多彩な色使いで描いた人々と触れ合うキリストの姿

穏やかな日常の中に、ある種の理想の社会を思い描いたとされています

晩年には画面が盛り上がるほど、絵の具を幾重にも塗り重ねました

なぜルオーは、様々な手法で聖なる絵画に挑み続けたのでしょうか

絵画を通じて魂の救済を求めたルオー その生涯に迫ります

■パナソニック汐留ミュージアム

・マティスとルオー展@アートシーン

・モローとルオー@パナソニック汐留ミュージアム

ルオーといえばこちらの聖顔

「聖顔」(1933)

小野:

僕がフランスに住んでいた時、そこの家にルオーの作品がありまして

毎日毎晩それに触れていたということもありまして

僕にとっては非常に大切な画家の一人です

傍から観られるって言うのはとても楽しみです

崇高さを感じると共に、悲しさ、痛みも伝わってくる

●カトリック教会を総括するバチカン市国

ここで2年前 ルオーにまつわる ある出来事がありました

<サンピエトロ広場>

ローマ法王フランシスコが8万人以上の若者に祝福を与えたミサ

そこで信徒たちに配られた十字架のペンダント

十字架にデザインされていたイエスキリストの顔 それはルオーが描いたものでした

21世紀の今 なぜバチカンは信仰の象徴である十字架にルオーの絵を用いたのでしょうか?

フランシスコが述べた内容です

「中世以来 キリスト教をモチーフにした美術が求心力を弱める中で

ルオーの絵にはそのメッセージに強い力がある」

●ルオーが生まれたのはフランス パリ 1871年

パリで家具職人をしていた敬虔なカトリック教徒の家で育ちました

やがてルオーは絵に関わる仕事がしたいと、ステンドグラスの職人を目指します

光によって鮮やかに浮かび上がる色彩にとても魅せられたのです

ステンドグラスや「アイコン」と呼ばれる絵画は、民衆に聖書の教えを伝えるための重要な手段でした

中世の時代、こうした聖書の逸話をモチーフにした宗教画が盛んに描かれます

ルネサンス以降にもレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロといった

名だたる画家たちが宗教画に取り組みました

<パリ国立高等美術学校 エコール・デ・ボザール>

ルオーもそうした画家になることを目指して19歳の時美術学校に入学します

その美術学校は今もパリに残っています

●油絵の教授 画家 ギュスターヴ・モローとの運命的な出会い

「出現」(1876年頃)

ギリシャ神話や聖書を題材に幻想的な作品を描いたことで広く知られていたモロー

19世紀末、画家や文学者に大きな影響を与える存在でもありました

ルオーは彼に影響を受け、教わりながら絵の技術を磨いていきます

「死せるキリストとその死を悼む聖女たち」(1895)

こちらはルオーの美術学校時代の作品

イエスキリストの周りを女性が囲み、そこに視点を集める大胆な構図

宗教的題材を象徴的に描く師モローの影響が出た作品

●今回来日したルオーの孫 ジョルジュ・ルオー財団理事長 ジャン・イヴ・ルオーさん

(孫って! 歴史は意外と近いんだな

ルオーの作品を管理する財団の理事長をしています

モローとルオーの関係を家族から聞いていたと言います

ジャン:

モローはルオーを自分の息子のように思い、高く評価していた

ルオーへの手紙の中で「あなたの芸術は素朴ながら力があり宗教的だ」と書いています

●師モローの死

モローから自分の後継者として期待されていたルオー

しかし、モローは病気で亡くなくなります ルオー27歳の時でした

ルオーはショックのあまり、美術学校を辞め、さらには 絵も描けなくなってしまいます

ルオーはモローを父親のように考えていました

モローが死んだ時に非常に強いショックを受けて、心身ともに影響が及ぶ危機を迎えました

●ルオーが絵を描けなくなったもう一つの大きな理由

19世紀末のヨーロッパでは産業の発達とともに、人々は娯楽や快楽に価値を見出すようになりました

政治や教育の場から宗教が切り離され、それとともに宗教心が薄れていきました

美術の世界でも「印象派」と呼ばれる新しい流派が台頭

市民社会の情景を色彩の視覚効果を中心に描写しました

宗教画は以前のようには求められなくなっていったのです

ルノワール「舟遊びをする人々の昼食」(1876)

モネ「印象・日の出」(1872)

●ルオーの研究を続ける西南学院大学教授 後藤さん

ルオーが絵を描けなくなった理由をこう分析しています

後藤さん:

果たして自分は宗教的な課題を描き続けていいのだろうか

美術学校ではそれなりの評価を得ていたが、ルオーの中ではそれだけでは満足できない

自分が生きている時代の生活の中で、宗教画が一体どういう意味を持つのかと考えたときに

二重の意味で、モローを失ったということと

今まで自分がある意味モローのオーラを一身に浴びながら描いてきた画題なんだけれども

果たして今後、自発的に描いていけるかどうか

そこでおそらく描けなくなったのではないかなという気がします

●作家 ジョリス=カルル・ユイスマンス

ルオーは30歳の時 フランスの修道院に通い、救いを求める

自分にとって信仰とは何か キリストとは何か 悩み続けました

そんな時、またしても運命的な出会いが訪れます

ユイスマンスは、荒廃した人々の信仰心を芸術の力によって蘇らせる運動を提唱していました

修道院に通う生活の中でルオーはその理想に励まされます

そして再び絵を描き始めるのです

後藤:

ルオーが修道院に篭っていた時、ユイスマンスがいまして

芸術的な感動というのが、実は宗教的な感動の第一の源泉であると

だから何よりも芸術的な美こそが、宗教の根幹にないといけないと言った

●ルオーが描いた題材は、なぜかサーカスのピエロ

「黄色い道化師」(1930)

「手品師またはピエロ」(1907)

当時、娯楽の一つとして人気を集めていたサーカス

しかし、移動を続けながらの生活は過酷で、社会的地位も決して高くはありませんでした

ジョルジュルオー著 『芸術と人生』

ルオーは彼らをどう見ていたのか

ルオーは友人に宛てた手紙の中でこう書いています

「道化師は私 我々 ほとんど我々皆だということがはっきり分かりました」

ルオーは道化師たちを、生きることの悩みや苦しみを抱える自分と同じ存在として捉えたのです

●「私とルオー 遠藤周作」@日曜美術館(1983)

しかしそのことと信仰はどのような関係があるのか

カトリック教徒でもある作家の遠藤周作が生前出演した日曜美術館の中で

ルオーにとっての道化師についてこう語っています

遠藤:

道化師は二重の意味があると思っています

人からバカにされたり、笑われたりすると同時に

笑わせることで幸せにしてあげるものですね

ですから道化師はキリストのイメージに変わっていくわけなんです

我々人間は道化だけれども、同時にキリストも道化になったと

そういう二つの意味が重なって、ルオーの心をずいぶん引いたんだと思うんですね

悩み深き存在の道化師にルオーはキリストの姿を重ね合わせていたのではないか

道化師を描くことで キリストを描いたというのです

●1914年 第1次世界対戦

2年前に父親を亡くしたルオーは、ドイツ軍に侵攻される北部フランスの惨劇を

目の当たりにするに及び、新たな作品の制作を思い立ちます

●モノクロの銅版画の連作 「ミセレーレ」

「神よ我を憐れみたまえ」というラテン語のミセレーレ

そのタイトルが付けられた連作最初の作品です

「神よ、われを憐れみたまえ、あなたのおおいなる慈しみによって」(1923)

人々に辱められうつむくキリストの姿

人間や戦争の愚かさを告発するとともに、そこからの救済をも暗示しています

「廃墟すら滅びたり」(1926)

兵士の骸骨の上に、キリストの顔が現れ、鎮魂の祈りとなっています

ミセレーレの連作の中で組になっている作品があります

「生きるとは辛い業(わざ)・・・」(1922)

「でも愛することができたなら、なんと楽しいことだろう」(1923)

人生の苦悩は愛によって救われるということを意味しています

「ミセレーレ」には、様々な苦難の中で神への愛と信仰心を持ち続けた

ルオーの思いが強いメッセージと共に表現されています

●カトリック教徒で銅版画家の山本容子さん

カトリック教徒で銅版画家の山本容子さんと、

今回の展覧会を企画されたパナソニック汐留ミュージアム学芸員・萩原さん

アナ:ルオーの銅版画を ご覧になってどんな印象ですか?

山本:

彫り方が非常に荘厳だっていう話が出ましたけど

線で彫ってるのに太い線はどうやって彫ってるんだろうと思われるんですけど

筆で書いたような、気が遠くなるくらいの技法が入っていて、本物を観ないと分からない

やっぱり展覧会を観に来て、謎解きができてすごい楽しいです

銅板というのは、彫ってくぼんだところにインクが入るから

この黒いところはみんなくぼんでいるんですね

このくぼませ方が大事で ただ引っ掻いただけだったり、線だけが現れるわけだけれども

こんな面のような太い線 これは、墨で描いたのでは無理なんです

墨で描いたように彫らなきゃいけない

「腐食」と言って、彫るのに酸を使うんですけど、描いたところを取らなきゃいけない

腐食させるためには、よく見ると点々と粉がいっぱいかかってるんですけど

粉を吹きかけて、それを線の上に定着させて点々の塊にして腐食させている

アナ:

ルオーがあえてこの「ミセレーレ」というテーマで版画の技法を用いた

苦労にこだわったというのはどういう意味だと思いますか?

山本:

ここのところにパッと光が当たっているように見えますよね

だから、この光を描きたかった

闇と光を分かりやすく描きたかったんじゃないかと思うんですね

アナ:辛い人生を愛によって救う それをテーマとして

学芸員:

この時代にルオーはかなり社会の矛盾などに注目して

とても重く、暗い底まで描くことも多かったんですが

この「ミセレーレ」の中には、必ず光、希望、救済といったものを表現する

テーマの作品も入っております

●なぜ道化師を題材に選んだのか?

アナ:

でも最初に取り組んだテーマは、キリストではなくて道化師だったということでしたよね

山本:

モロー先生に教えてもらっていた時は、歴史画とか宗教画とか、立派なテーマの高いものだった

ところが先生が亡くなった後に、何を描いていいか分からない

本当に困って、教会に行って悩んだりして

そういう時期があって、なぜ道化師だったか

これは本当に面白いところです

私も学生の時に先生がいて、いろんなものを教えてもらって

「俺の真似をするなよ」と言われながら

その尊敬する先生が亡くなった時「私って何をテーマにして描いてたんだろう?と自分を問うんです

その時「社会」を見るんです 関係が「社会と私」になるわけで

社会の中には何がいるかというと、他のライバルもたくさんいる 機運もあります

19世紀末からサーカスがとても流行っていた みんな町の人たちが大好きな娯楽で

小野:

その時代の底辺にある人たちに、殻を破った時に、そこに目がいってしまう

他者に対する愛みたいなものがあったからこそ

山本:

施しじゃなく、自分が本当にポンと一緒になった

「可哀相に お金を差し上げよう」 そういうのじゃない

小野:

同じ立場になったわけですよね

自分もあなたも、みんなが道化だということなんですね

アナ:外に出て、自分を見つめた結果だった

山本:そう思います

●この後、最大のテーマとなる「聖顔」に至る

どれも正面からキリストの顔を描く構図で、圧倒的な存在感があります

聖顔はキリストにまつわるある逸話がもとになっています

「ヴェロニカ」(1949年頃)

十字架を背負わされ、丘を登るキリストの姿を哀れに思い、額の汗を拭ったとされる女性です

逸話では、彼女が拭いたその布にキリストの顔が浮かび上がったと言われています

ルオーは生涯にわたって聖顔のモチーフを描き続け、その数60点以上にものぼります

代表的傑作とされる一枚 「聖顔」1933年

背景を省略し、線と色彩によってより鮮明に聖顔を浮かび上がらせています

「聖顔」(1946年頃)

さらに画面いっぱいに大きく絵の具をしっかりに塗り込み、揺るぎない存在感を放っています

なぜルオーはキリストの正面からの顔を何枚も描いたのでしょうか

●「トリノの聖骸布」

ルオーが持っていた資料の中にその手がかりの一端がありました

それは「トリノの聖骸布」という不思議な布に関する書籍です

イエスキリストの遺体を包んでいたとされる布にキリストの姿が浮かび上がったかのような写真です

20世紀になって発表されたこの写真は大きなセンセーションを巻き起こし

真贋論争にまで発展しました

その写真はルオーに大きな衝撃を与え、

キリストのイメージが具体的な姿として迫ってきたと考えられます

後藤:

この時、ルオーが見たであろう「トリノ聖骸布」の実際のキリストの顔と言われている

それを見てかなりショックを受けたと思います

発見から彼が聖顔の作品を作るまでに、かなりのスパンがあるので、一種の「発酵」

本当にこれが画題として成立しうるかどうか試行錯誤があったと考えられます

友人に宛てた手紙の中でルオーはキリスト像についてこう書いています

「芸術にあっては あなたが信じられないような奇跡があります

宗教心が突如として開花することがあると、この私は信じます」

信仰とは何か キリストとは何か

その問いの答えを聖顔を通じて探し続けたのではないか

それがルオーが同じテーマで描き続けた理由だったのかもしれません

後藤:

あなたはどういう絵を描くの?ということになると

彼は生涯描き続けたあの聖顔になる これがルオーの答えだった

「これが私の絵画です」という形で

そういう意味では非常に強いメッセージかもしれないですね

小野:

もし光を落としたら顔が浮き上がってくる そんな迫力を感じます

これを見て、ルオーが意図していたかもしれない

人々の宗教心を喚起するというような役割、 力があると思います

山本:

あると思います

なぜかと言うと、人と同じサイズの顔

もっと大きく描いてもいいし、小さく描いてもいいのに、

ほぼ観ている人の顔が映る 人間サイズ

神が人を作ったのに、その神様が人と同じでここにいる

まさしくそれを物語ではなくて、ここで教えてもらえる

小野:やっぱり 物語、言葉を超えているものの力強さ、尊さというものに打たれます

学芸員:

言葉や哲学者とはまた違う形で圧倒的な存在を示さなければいけなかったと思います

アナ:それにしても、なぜそんなに聖顔を描いたのか?

山本:

私が思うには、これを富士山だと考えると

富士山は繰り返し描かれて「富士山信仰」が生まれる

信仰っていうのはやっぱり、同じことを繰り返し描くことによって生まれるものだと思うんです

小野:

これを作ること自体が祈る行為だということですね

毎日毎日作ることによって、神に対してる祈っていたという

アナ:その行為こそが、観ている人にも伝わるんじゃないかと

学芸員:

キリストがなぜ人間のもとに、人間の姿をして現れたか

人間の為に罪を贖うような存在として存在していたのか

ということが、常に彼の研究の対象だったと言えます

それを画家として研究し、表現するためにキャンバスに向かっていた

●1960代以降 作風が大きく変化する

「キリストとの親しき集い」(1952)

銅版画の連作「ミセレーレ」と違い、明るく鮮やかな色を多く使うようになります

キリストと人々との触れ合いを描いたこの作品

鮮やかな色彩が聖なるものの存在を身近に感じさせます

「秋またはナザレット」(1948)

聖書の風景と称される宗教的な風景画も多く描くようになります

幼少期を過ごしたナザレの街に現れたキリスト

そのまばゆい存在が生み出す 平和な時間

「秋の終わりⅤ」(1952)

暖かな夕暮れのひととき やがて闇へと変わる1日の終わり

そこにもキリストが佇みます

ルオーは 信仰による神への愛や安らぎを感じさせる理想の世界を

こうした風景の中に見ていたのかもしれません

「パックス(平和)」(1948年頃)

●ルオーは晩年に色を何層にも塗り重ねるようになる

「サラ」(1956)

ルオーの最晩年の傑作

旧約聖書に出てくる預言者アブラハムの妻の名です

この作品では様々な色の絵の具が幾重にも塗り重ねられ画面が盛り上がっています

さらに塗った絵の具を削っていたことも分かっています

削られた青の絵の具の下からオレンジの下地が現れています

絵の向こう側からあたかも光が差してくるようです

ルオーが若い頃、ステンドグラスの職人を目指していたことと関係しているのではと考えられています

後藤:

ルオーが初期にやっていたステンドグラスの光にどこか通じている

彼方の光がガラスを通じて入ってくる

その光のプロセスをなんとか普通の絵画で表現できないだろうかと彼は考えて

その追求の最後に発見したのが「スクレーパー」で表面を削っていく手法

描いては削り、否定し、これでもないとずっと毎日試行錯誤することを何年も続けていく

ある意味非常に単純なことをやっていた これはほとんど「祈り」ですね

自分が信じる「祈り」の世界をどう表現するか

最後まで絵を通じて神と対話し続けました

小野:足を運んでみるべきですね 図鑑じゃわからない 立体的

アナ:身近に感じるような 執念というか

山本:

「触覚」をすごく大事にされていた まさしく触覚が見えている

多分、この深い彫りが影を生んでいて、私たちは動く影とともに観てるから、

すごく微妙な生気みたいなものが感じられる

学芸員:

素材感をモローから受け継いだものもありますので

絵の具という物質が持つ喚起力、表現力を信じていた画家でもありました

小野:絵を信じてる人

学芸員:

晩年になると、黄色やオレンジ、エメラルドグリーンのような色彩を多用するんですけれども

色も輝きを持つというか、光を放っているような色味ですので

ルオーは晩年になって、本当に輝くような作品を作った

それを支えていたのも色彩の力があったと思います

小野:

作品を作るということが祈りに等しい行為であったということがあるとして

実際にはルオーは教会にあまり通ったりしなかったという話までありますが

彼にとって信仰というのはどういうことだったんですかね?

山本:

信じていたとは思うけれど、祈りはどこでも捧げられるでしょう

だから、絵を描くことが祈りであって、そこで信じていることを描いている

正しいとか正しくないとか、これを決めれば、あれを否定しなければいけないとかではなく

全てのものを吸収して取り込んでいく

アナ:萩原さんはどうですか? ルオーにとって信仰、絵を描くことはどういうことだったのか?

学芸員:

聖なる芸術とはどういうものか、ということを語っているんですけれども

信じる者の芸術である 信仰を持つ者の芸術

教会に行って生まれてくるものとは別のものと考えていたと思います

まるで中世の教会を建てた無名の職人のような

無償の行為として描き続けることが、もうそれは全て聖なる芸術なのではないか

という風な言葉を残しております

ルオーはアトリエには人を入れなかったと言われてまして

そこで対象と向き合うこと、制作を通して向き合っていたと思う

もしかしたらキリストなどを描く時、対象と向き合うことで

彼の思いを実践していたとも考えられます

アナ:まさに描きながら対話をしている アトリエが祈りの場であったと

山本:

今、長寿社会と言われていますけれども

その間ほとんど絵を描いていた人の一生を

この美術館というところで、我々はフリーに観ることができて

いつのルオーにも会えるわけですね これって本当に素晴らしいことだなと

展覧会を巡るということの楽しさ

ここでみんなとお話ししながら絵を観ることの楽しさ

こういう話をさせてくれる作家はルオーだった

●1953年 82歳 ルオーはローマ法王から勲章を贈られた

受難のキリストをモチーフにした長年の創作活動を認められたのです

86歳で生涯を終えたルオー

娘のイザベルは、その後バチカンに父の作品を寄贈しました

絵を通じて神との対話を続けたルオーの作品は、死後もその輝きを放っています