(21.5.10 第17回まで解いたのでageます。配当外の漢字について少し追加)

「本試験型」(2003年版)を解いています。 「問題と解説」と同じように、解いた日付、得点・私自身の三点セットに基づく修正点、感想を記します。

第1回 21.1.2 154/186(82%)→154/182(84%)

第2回 21.1.10 169/187(90%)→169/182(92%)

るる(縷縷)綿綿 話が長く諄いことうよ

うよ(紆余)曲折7-1K 込み入って複雑なこと

の意味を逆にしてしまいました。四字熟語の意味は、時々あやふやになります。

第3回 21.1.17 175/187(93%)→175/183(95%)

いらか(甍)8-1K 14-3Kは、「夢の夕べを瓦に代える」と憶えているのですが、瓦の上のワを忘れてしまいました。

第4回 21.2.7 162/187(86%)→162/177(91%)

熟字訓の読み 羅漢柏(あすなろ)、絞股藍(あまちゃづる)を間違いました。今まではもう一度解いて2回間違ってから単語札を作っていましたが、どうせ熟字訓の読みは憶えられずまた間違うので、間違ったらすぐ単語札を作ることにしました。

第5回 21.2.14 166/187(88%)→166/184(90%)

三味線のバチ(撥)

バチ(枹or桴10-2Y 13-2Y)で太鼓

という同音訓異義語問題が書けませんでした。解答は左記の通りですが、「辞典」で確認したら、

【撥】バチ 琵琶・三味線などの音を出すために弦をはじく道具。また、太鼓などを打って鳴らすための棒状の道具

【桴】【枹】ばち 太鼓や鉦鼓などの楽器を打ち鳴らす棒

とあり、[太鼓も撥の当たりよう]という見出し語もあり、「撥」は「桴」とも書くとあります。

要するに 枹=桴<撥で、三味線も太鼓も撥でいいと思います。従って、同音訓異義語では出題されないでしょう。ただ、どうして、撥(バチ)は音読みで、桴・枹(ばち)は訓読みなのだろう?

第6回 21.2.21 168/187(89%)→168/180(93%)

病こうこう(膏肓)に入る 二つの漢字の順番を逆にしてしまいました。時々混乱します。あぶら(膏)が上と憶えておきます。また、2007年版の故事諺にもある、こうが(姮娥)月に奔る をまた間違えました。姮娥は、見出し語にないから書けなくてもよいとして無視していますが、こういうのもそろそろ出題してくるでしょうか。

第7回 21.2.28 172/187(91%)→172/179(96%)

びょうぼう(渺茫)6-2Kたる大海原を、緲茫と間違いました。これは、ひょうびょうについては、【縹渺】8-1Y 14-3Y、【縹緲】、【縹眇】のどれでもいい(18-1K)ので混乱するのだと思います。渺茫と縹緲(何れも同じ部首が入る)か渺茫と縹渺(渺は同じ)の孰れかで憶えるのがよいような気がします。

緲の見出し語は縹緲一つですから、縹渺と書ければ、緲は書けなくてもよい漢字になります。書けなければならない漢字を一つでも減らすという観点からは、縹渺の方がよいような気がします。ただ、一つの漢字でいくつもの熟語を憶えることも結構大変で、緲について、縹緲一つは憶えておくというのも一方法です。どちらが憶えやすいかは人それぞれでしょう。尤も、縹渺も縹緲も両方憶えて、しかも渺茫と混乱しなければそれが一番いいのでしょう。

第8回 21.3.8 162/187(86%)→162/182(89%)

らんる(襤褸)を 縷と間違いました。縷には「ぼろ、ぼろきれ」の意味もあるので許容かもわかりません。また、「大漢和」には、

縷と間違いました。縷には「ぼろ、ぼろきれ」の意味もあるので許容かもわかりません。また、「大漢和」には、 =襤とありますが、

=襤とありますが、 は、1外だから駄目でしょう。ただ、配当外の漢字を一つ学習出来ました。

は、1外だから駄目でしょう。ただ、配当外の漢字を一つ学習出来ました。

第9回 21.3.15 177/187(94%)→177/185(95%)

文章題は、中島敦「弟子」の冒頭部分。

樹も縄を受けて始めて直くなるのではないか

の「直く」が読み問題で出題され、解答は、「すぐ」となっています。広辞苑には形容詞「すぐし」が載っており、その連用形でしょうが、意味は、まっすぐであるということです。そうであれば、同義の形容詞「なおし」も広辞苑に載っていますから、「なお」も正解ではないでしょうか。

第10回 21.3.20 173/187(92%)→173/185(93%)

第10回から第17回までは、国字書き取りの代わりに、一文字誤字訂正問題が10問出題されています。1級では、誤字訂正問題は出題されたことがないのに、「本試験型」に載っているのは不思議です。準1級で、誤字訂正問題が出題されたのは13-1からで、「本試験型」(2003年版)が発売されたのは、平成14年7月10日からですから、屹度、1級でも誤字訂正問題が出題されるだろうと山をかけたが、外れたということでしょう。

第11回 21.3.27 164/187(87%)→164/181(91%)

よく間違う問題の記事に書いた、やつがれ(僕)、もっこ(畚)をまた間違えました。 ×の漢字を学習しているより、問題集の間違ったところを何度も解く方が、得点には結びつくのでしょうね。

第12回 21.4.3 159/187(85%)→159/179(88%)

onlyな訓の書き取りで記事にした、こうがい(笄)、たた(祟)るを間違えました。自分のブログを見直すことも必要のようですが、なかなかその気になれません。

第13回 21.4.11 169/187(90%)→169/175(96%)

酒席での しょうえい(觴詠)を演出した。

が書けませんでした。「辞典」の見出し語の熟語でもまだまだ想起できないものがあります。解答を見ると、あ、そうかと思うのですが、なかなか浮かばないですね。いっしょういちえい(一觴一詠)とセットで憶えます。

第14回 21.4.19 163/187(87%)→163/173(94%)

きゅうこう(九皐)7-1Y 11-3K 16-2Y沿いの山歩きを楽しむ。

丘岡と間違いました。この熟語は、7-1では読み問題ですが、「辞典」の見出し語にある

鶴きゅうこう(九皐)に鳴き、声天に聞こゆ

で出題されました。また、11-3K 16-2Yでは、

鶴きゅうこう(九皐)に鳴き、声野に聞こゆ

で出題されています。一字だけ違っているのであれと思ったのですが、孰れも、 「詩経 小雅 鶴鳴」の一節なのですね。

11-3Kでは、実践きゅうこう(躬行)と同音異義語で出題されました。きゅうこう(九皐)は、「征服」には載っていないと思います。 「征服」に載っていない過去問は要注意です。

第15回 21.4.25 152/187(81%)→152/181(83%)

誤字訂正問題

×漠布→○ (瀑布) ×三水+幕

×排拙→○(排泄) ×

なんか引っかけ問題みたいです。なお、 は、配当外の漢字であり、「大字典」では、

は、配当外の漢字であり、「大字典」では、 =

= です。

です。 (

( )身(エイシン 身をひくこと)などの音熟語があります。ひ(く)と訓みます。間違った漢字から、ここでも2つ配当外の漢字を学習しました。

)身(エイシン 身をひくこと)などの音熟語があります。ひ(く)と訓みます。間違った漢字から、ここでも2つ配当外の漢字を学習しました。

第16回 21.5.2 156/187(83%)→156/182(85%)

訓読み問題で 魚を得て筌(うえ)を忘れる が読めませんでした。

音読みはセンで9-3K 13-2K 17-1Kで出題されていますが、訓は出題されていないと思います。「うえ」と読む訓は、「辞典」では、筌と上の二つですが、筌≠上ですので、筌(うえ)は意味がonlyな訓の1級漢字です。

第17回 21.5.9 168/186(90%)→168/179(93%)

大雨で村の家屋が かんすい(冠水)した。×完

米国の滞在先で きか(奇禍)19-1Kにあう ×奇貨

孰れも常用漢字ですが、間違いました。

同じ問題と違う問題があります。

2003年度版は、10-1~14-2の出題形式に合わせた問題ですので、同音訓異義語の書き取りが毎回10問ずつ出題されているのが特徴です。最近は出題されていない旧字体への書き換えや外国地名の当て字の読みも載っています。リンク先に書いてあるんだけど・・

同じ問題形式のものについては、まだ解き始めたばかりなので、比較しておりませんが、(一)読みや(二)書き取りは同じものが多いように思います。文章題は、同じものが多いですが、違う作品のものもあります。10-1~14-2は文章題の書き取りが15問だったので、問題文が同じでも、2003年度版は書き取り問題が増えていたりします。

103点から150点ぐらいしか取れませんね。 問題ひねって難しいですね。何点ぐらいとれないとだめですか?

以前、「本試験型」の方が本試験よりも難しいから、160点取れればよいと記事に書いたことがありますが、今もそう言えるかよくわかりません。

2009年版と私が解いた2007年版は同じだと思いますが、「本試験型」1冊だけでは合格できないことは明らかで、他にどのような学習をしたかに拠るでしょうから、一概には何ともいえないでしょう。

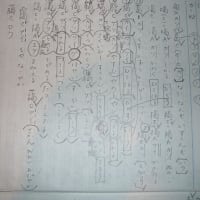

これだけではお返事としては、ぶっきらぼうすぎますから、ご参考までに、私の本試験問題を解いた点数と「本試験型」の点数を、帳面から拾って書いておきます。

18-1 170点

18-1~18-2の間に第1回を解く 148点

18-2 144点

18-2~18-3の間に第2回~第6回を解く 146点~159点

18-3 175点

18-3~19-1の間に第7回~第17回を解く 139点~168点

19-1 169点