慶応三年(1867)十二月九日、王政復古の大号令が発せられ、慶応新政府が樹立された。尾張徳川家十四代目で隠居の徳川慶勝(四十三才)は副総理格の「議定(ぎしょう)」と言う職に就いて、また多くの股肱の臣も大臣格の「参与」という要職に就いて、京都に滞在して政務を執っていた。

徳川慶勝

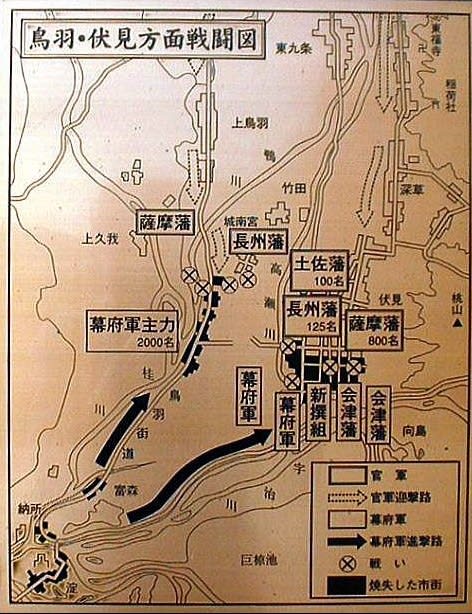

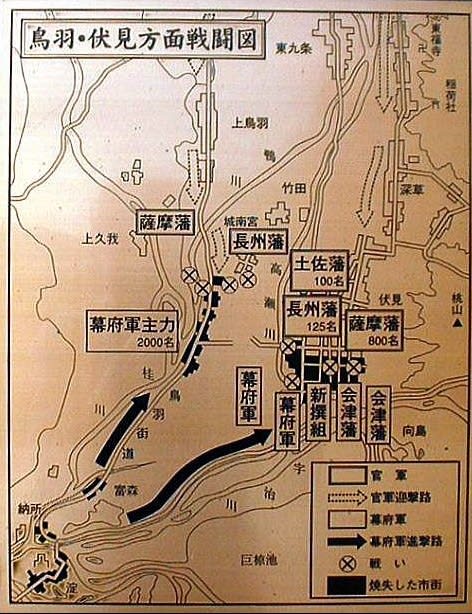

慶応四年(1868)正月三日、鳥羽伏見の戦が起こり、戊辰戦争の幕が切って落とされた。鳥羽伏見の戦は、その緒戦で、旧幕軍の敗北となり、その起死回生の夢はならなかった。前将軍、徳川慶喜は正月八日、大阪天保山沖から海路で江戸に向かった。途中で海難に遭って、命からがらで正月十二日、江戸品川港に到着し、江戸城に入場した。これ以前正月七日、既に徳川慶喜征討令が発せられて、徳川慶勝の嫡子、十六代目尾張徳川義宜は征討軍東海道先鋒を命じられた。

正月五日、鳥羽伏見の戦が始まったという情報が、早馬によって名古屋城に到着した。翌日、名古屋城から在京の徳川慶勝の元へ密使として監察・吉田知行(ともつら)が発った。知行は 国許で渡辺新左衛門ら佐幕派の一味が幼君義宜を奪って江戸に下り、旧幕軍に合流し、再び京都に上ろうと企んでいる。

殿様は昨年十月、お召により出京されて以来、国城を留守にされている。政務も多忙でありましょうが、直ちに帰城していただき、姦徒を鎮圧願いたい。と注進した。

国城の緊迫した状況を聴取した慶勝は、直ちに在京の重臣らを招いて鳩首協議した。また、正月十二日、尾張藩御付家老・成瀬隼人正正肥、田宮如雲ら七重臣が、岩倉具視を訪ねて、尾張藩内の事情をつぶさに陳情した。

浮田可成・画、錦旗(赤地大和錦御旗)。日像と神号が書かれている。

犬山城主であった成瀬隼人正正肥を始め七重臣は慶応三年十月、慶勝の出京にあったって随従して在京していた。在京の士は、勤王派で固められていた。その一派を「金鉄党」といった。

「金鉄党」に対する党派に「鞴党(ふいごとう)」が存在した。「鞴党」というのは「金鉄をも鎔かす」という意味で名づけられたという。「鞴党」は年寄列・渡辺新左衛門在綱を首領とする党派をいう。渡辺新左衛門は、慶勝の弟、十五代目尾張徳川茂徳(もちなが)と、茂徳を補佐した尾張藩御付家老・竹腰兵部少輔(ひょうぶのしょうゆう)正(まさあと)に重用せられた。茂徳・正・新左衛門は一連の強固な紐帯によって結ばれ、これに組するものを「鞴党」と言ったという。徳川茂徳は佐幕開港論を主張した。(徳川茂徳は文久三年(1863)に隠居して、慶応二年(1866)十二月二十五日、一橋家を相続し、名を「玄同」と改めた。)

徳川茂徳

正月十五日、慶勝は勅書を拝して京都を発ち、二十日に名古屋城入りするとともに二之丸御殿で御前会議を開き、同日午後四時頃、向屋敷庭前で渡辺新左衛門在綱、榊原勘解由(かげゆ)正帰、石川内蔵允(くらのじょう)照英の三重臣を

「朝命によって死を賜るものなり」

と告げただたでその理由を言うことも無く、また何の抗弁の機会を与えることなく、「問答無用」とばかりに斬首した。続いて二十五日までに、評定所で三回にわたって十一士を斬首し、合計十四士が斬首された。世にこれを青松葉事件という。

刑死者の一族も家名断絶などの罪に処せられた。その後、明治三年に刑死者の遺族に対して、家名の復活を認め、応分の家禄が与えられた。明治憲法発布の祭の恩赦にあたり、新左衛門の遺族らが処刑者の罪科消滅を証明する請願を働きかけ、明治二十三年二月八日に、大審院検事長によって十四士の罪状消滅が宣言された。

「青松葉」というのは渡辺新左衛門家のことを言うらしい。尾張家中には、「渡辺」姓を名乗るものが多かった。「槍の半蔵」と異名のあった、渡辺半蔵家を始め、同族一門が、それぞれ別称を設けて区別し、新左衛門家では「青松葉」となずけていた(水谷盛光著『実説・名古屋城青松葉事件』)。

御年寄列・二千五百石渡辺新左衛門在綱をはじめ十四士の罪科については、従来、尾張徳川十六代義宜を奪い、江戸に下って旧幕軍に合流し、再び西上するという、クーデダーの計画を企てたからだというが、それを立証するものは残っていない。

名古屋城内に立つ「青松葉事件之遺跡」碑

消失前の本丸

消失前の天守閣

第二次世界大戦前は、旧国宝24棟をはじめ、多数の建造物が城内に現存していたが、太平洋戦争中の1945年(昭和20年)5月14日8時20分頃、アメリカ陸軍のB-29が投下した焼夷弾により大小天守を含むほとんどを焼失した。

現在の天守閣

1954年(昭和29年)名古屋市民から声があがった名古屋城再建基金はじまる。

1957年(昭和32年)名古屋市制70周年記念事業と位置づけられて間組により天守の再建が開始された。このとき、大天守を木造とするか否かで議論があったが、焼失で傷んだ石垣自体に建物の重量をかけないよう配慮するため、天守台石垣内にケーソン基礎を新設し、その上に鉄骨鉄筋コンクリート構造(SRC造)の大天守を載せる外観復元とした。起工式は1958年(昭和33年)6月13日、竣工式は1959年(昭和34年)10月1日であった。なお竣工式は大々的に行なう予定であったが、伊勢湾台風襲来直後だった為に極めて簡素な形で挙行された。再建大天守は5層7階、城内と石垣の外側にはエレベータがそれぞれ設置されており、車椅子でも5階まで上がることができるバリアフリー構造となっている(5階から最上階展望室までは階段のみ)。外観はほぼ忠実に再現されたが、最上層の窓は展望窓として焼失前より大きなものとしたので、下層の窓と意匠が異なる。

徳川慶勝

慶応四年(1868)正月三日、鳥羽伏見の戦が起こり、戊辰戦争の幕が切って落とされた。鳥羽伏見の戦は、その緒戦で、旧幕軍の敗北となり、その起死回生の夢はならなかった。前将軍、徳川慶喜は正月八日、大阪天保山沖から海路で江戸に向かった。途中で海難に遭って、命からがらで正月十二日、江戸品川港に到着し、江戸城に入場した。これ以前正月七日、既に徳川慶喜征討令が発せられて、徳川慶勝の嫡子、十六代目尾張徳川義宜は征討軍東海道先鋒を命じられた。

正月五日、鳥羽伏見の戦が始まったという情報が、早馬によって名古屋城に到着した。翌日、名古屋城から在京の徳川慶勝の元へ密使として監察・吉田知行(ともつら)が発った。知行は 国許で渡辺新左衛門ら佐幕派の一味が幼君義宜を奪って江戸に下り、旧幕軍に合流し、再び京都に上ろうと企んでいる。

殿様は昨年十月、お召により出京されて以来、国城を留守にされている。政務も多忙でありましょうが、直ちに帰城していただき、姦徒を鎮圧願いたい。と注進した。

国城の緊迫した状況を聴取した慶勝は、直ちに在京の重臣らを招いて鳩首協議した。また、正月十二日、尾張藩御付家老・成瀬隼人正正肥、田宮如雲ら七重臣が、岩倉具視を訪ねて、尾張藩内の事情をつぶさに陳情した。

浮田可成・画、錦旗(赤地大和錦御旗)。日像と神号が書かれている。

犬山城主であった成瀬隼人正正肥を始め七重臣は慶応三年十月、慶勝の出京にあったって随従して在京していた。在京の士は、勤王派で固められていた。その一派を「金鉄党」といった。

「金鉄党」に対する党派に「鞴党(ふいごとう)」が存在した。「鞴党」というのは「金鉄をも鎔かす」という意味で名づけられたという。「鞴党」は年寄列・渡辺新左衛門在綱を首領とする党派をいう。渡辺新左衛門は、慶勝の弟、十五代目尾張徳川茂徳(もちなが)と、茂徳を補佐した尾張藩御付家老・竹腰兵部少輔(ひょうぶのしょうゆう)正(まさあと)に重用せられた。茂徳・正・新左衛門は一連の強固な紐帯によって結ばれ、これに組するものを「鞴党」と言ったという。徳川茂徳は佐幕開港論を主張した。(徳川茂徳は文久三年(1863)に隠居して、慶応二年(1866)十二月二十五日、一橋家を相続し、名を「玄同」と改めた。)

徳川茂徳

正月十五日、慶勝は勅書を拝して京都を発ち、二十日に名古屋城入りするとともに二之丸御殿で御前会議を開き、同日午後四時頃、向屋敷庭前で渡辺新左衛門在綱、榊原勘解由(かげゆ)正帰、石川内蔵允(くらのじょう)照英の三重臣を

「朝命によって死を賜るものなり」

と告げただたでその理由を言うことも無く、また何の抗弁の機会を与えることなく、「問答無用」とばかりに斬首した。続いて二十五日までに、評定所で三回にわたって十一士を斬首し、合計十四士が斬首された。世にこれを青松葉事件という。

刑死者の一族も家名断絶などの罪に処せられた。その後、明治三年に刑死者の遺族に対して、家名の復活を認め、応分の家禄が与えられた。明治憲法発布の祭の恩赦にあたり、新左衛門の遺族らが処刑者の罪科消滅を証明する請願を働きかけ、明治二十三年二月八日に、大審院検事長によって十四士の罪状消滅が宣言された。

「青松葉」というのは渡辺新左衛門家のことを言うらしい。尾張家中には、「渡辺」姓を名乗るものが多かった。「槍の半蔵」と異名のあった、渡辺半蔵家を始め、同族一門が、それぞれ別称を設けて区別し、新左衛門家では「青松葉」となずけていた(水谷盛光著『実説・名古屋城青松葉事件』)。

御年寄列・二千五百石渡辺新左衛門在綱をはじめ十四士の罪科については、従来、尾張徳川十六代義宜を奪い、江戸に下って旧幕軍に合流し、再び西上するという、クーデダーの計画を企てたからだというが、それを立証するものは残っていない。

名古屋城内に立つ「青松葉事件之遺跡」碑

消失前の本丸

消失前の天守閣

第二次世界大戦前は、旧国宝24棟をはじめ、多数の建造物が城内に現存していたが、太平洋戦争中の1945年(昭和20年)5月14日8時20分頃、アメリカ陸軍のB-29が投下した焼夷弾により大小天守を含むほとんどを焼失した。

現在の天守閣

1954年(昭和29年)名古屋市民から声があがった名古屋城再建基金はじまる。

1957年(昭和32年)名古屋市制70周年記念事業と位置づけられて間組により天守の再建が開始された。このとき、大天守を木造とするか否かで議論があったが、焼失で傷んだ石垣自体に建物の重量をかけないよう配慮するため、天守台石垣内にケーソン基礎を新設し、その上に鉄骨鉄筋コンクリート構造(SRC造)の大天守を載せる外観復元とした。起工式は1958年(昭和33年)6月13日、竣工式は1959年(昭和34年)10月1日であった。なお竣工式は大々的に行なう予定であったが、伊勢湾台風襲来直後だった為に極めて簡素な形で挙行された。再建大天守は5層7階、城内と石垣の外側にはエレベータがそれぞれ設置されており、車椅子でも5階まで上がることができるバリアフリー構造となっている(5階から最上階展望室までは階段のみ)。外観はほぼ忠実に再現されたが、最上層の窓は展望窓として焼失前より大きなものとしたので、下層の窓と意匠が異なる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます