やはり関心持たざるを得ないのは4ヶ月を経た「平成23年東北地方太平洋沖地震」(

東日本大震災)の余震とプレート活動に対する影響ですが、一般的に言われたいいるのは、半年から2年間位は油断できないと言うことです。

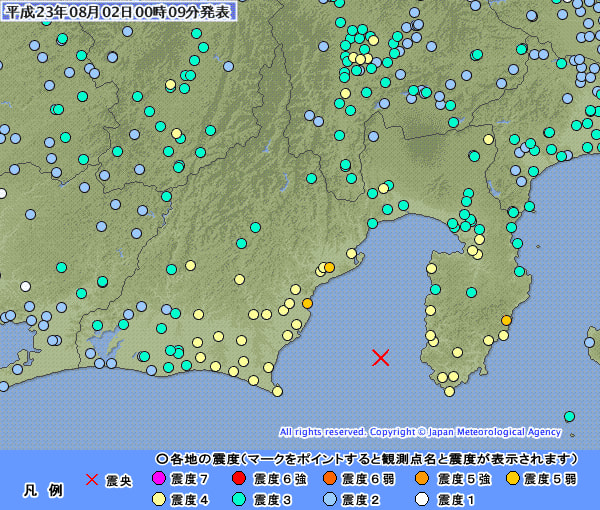

海溝型の余震は震災直後に比べ大幅に減りましたが、地震調査研究推進本部・地震調査委員会の6月評価は大変気になる内容です。

観測機器、GPS、海洋調査では、東海・東南海・南海地震の起震の兆候は現れていないと解説されていますが、

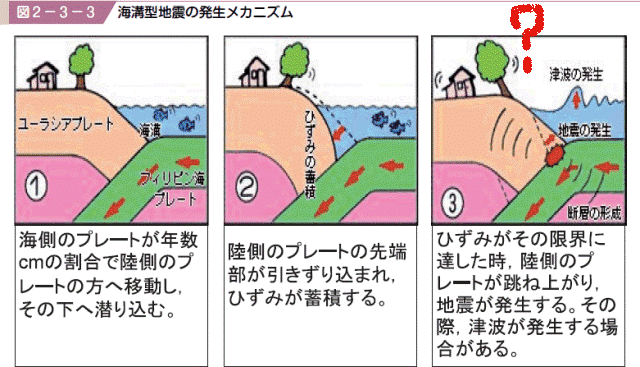

内陸部の活断層や、宮城県沖の海洋型断層(海溝プレート上)の活動は活発なようです。特に、今回の1000年に一度発生、国内観測史上で最大、マグニチュード9.0の発生があっても、歪(プレート・岩盤ストレス)が解消された訳ではなく、茨木県沖では、むしろ高まったとも言われています。

これを証明、解く鍵はありませんが、地道な研究者の報告と専門家の議論を読んで探るしかないようです。

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

平成23年7月11日

地震調査研究推進本部

地震調査委員会

2011年6月の地震活動の評価 (主要点のみ引用します)

1.主な地震活動

○ 6月2日に新潟県中越地方でマグニチュード(M)4.7の地震が発生した。この地震により新潟県で最大震度5強を観測し、被害を生じた。

○ 6月23日に岩手県沖でM6.9の地震が発生した。この地震により青森県と岩手県で最大震度5弱を観測し、被害を生じた。

○ 6月30日に長野県中部でM5.4の地震が発生した。この地震により長野県で最大震度5強を観測し、重傷者が出るなどの被害を生じた。

2011年6月の全国の地震活動(マグニチュード4.0以上)

2.各地方別の地震活動

(省略)

(2)東北地方

○ 6月18日に

福島県中通りの深さ約15kmでM4.6の地震が発生した。この地震の発震機構は南北方向に張力軸を持つ型で、地殻内で発生した地震である。

○ 6月23日に

岩手県沖の深さ約35kmでM6.9の地震が発生した。この地震の発震機構は東西方向に圧力軸を持つ逆断層型で、太平洋プレートと陸のプレートの境界で発生した地震である。GPS観測結果によると、この地震に伴い、S普代観測点(岩手県)が約2cm東に移動するなどの地殻変動が観測されている。

(省略)

(3)関東・中部地方

○ 6月2日11時33分に

新潟県中越地方の深さ約5kmでM4.7の地震が発生した。この地震の発震機構は北西-南東方向に圧力軸を持つ型で、地殻内で発生した地震である。同日12時51分にM4.1の地震が発生するなどのまとまった地震活動があった。

○ 6月3日に

茨城県南部の深さ約60kmでM4.5の地震が発生した。この地震の発震機構は東北東-西南西方向に圧力軸を持つ逆断層型で、太平洋プレートとフィリピン海プレートの境界で発生した地震である。

○ 6月30日に

千葉県北東部の深さ約50kmでM4.6の地震が発生した。この地震の発震機構は東西方向に圧力軸を持つ逆断層型で、太平洋プレートとフィリピン海プレートの境界で発生した地震である。

○ 6月30日に

長野県中部の深さ約5kmでM5.4の地震が発生した。この地震の発震機構は西北西-東南東方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型で、地殻内で発生した地震である。GPS観測結果によると、この地震に伴い、震央付近で小さな地殻変動が観測されている。

○ 東海地方のGPS観測結果等には、東海地震に直ちに結びつくような変化は観測されていない。

(省略)

(4)近畿・中国・四国地方

○ 6月4日に島根県東部の深さ約10kmでM5.2の地震が発生した。この地震の発震機構は北西-南東方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型で、地殻内で発生した地震である。

(省略)

補足

○ 7月3日に福島県会津の深さ約10kmでM3.9の地震が発生した。この地震の発震機構は西北西-東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、地殻内で発生した地震である。

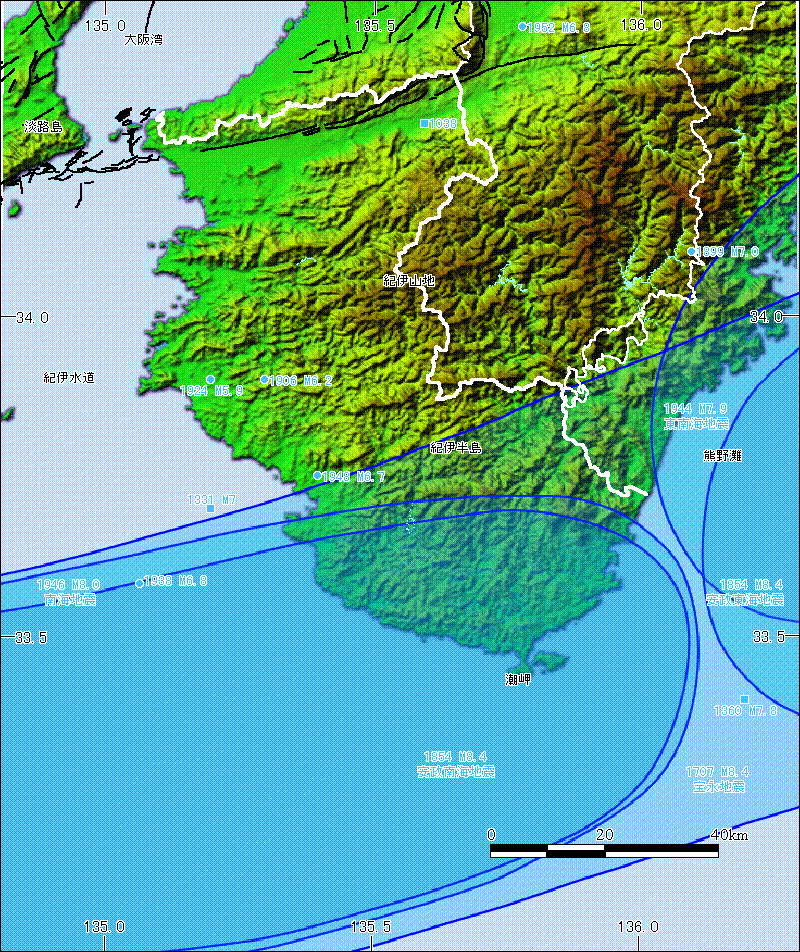

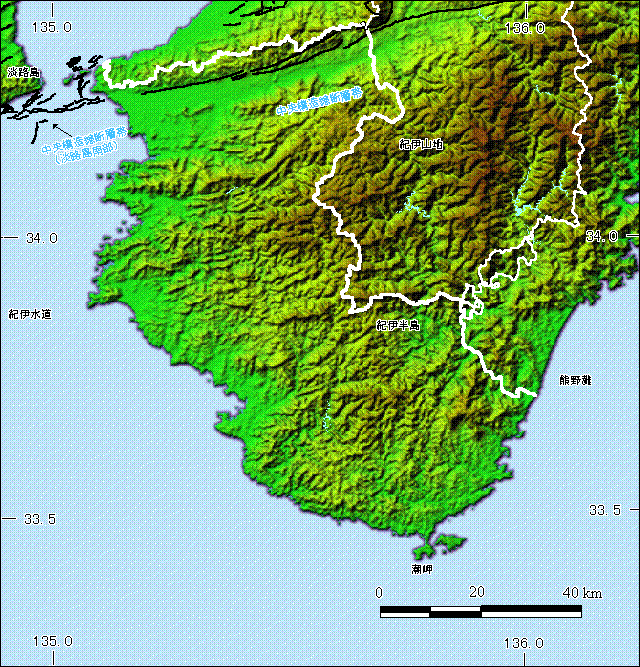

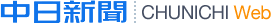

○ 7月5日に

和歌山県北部の深さ約5kmでM5.5の地震が発生した。この地震の発震機構は北西-南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、地殻内で発生した地震である。

○ 7月10日に

三陸沖でM7.3の地震が発生した。この地震は太平洋プレート内部で発生した地震である。発震機構は西北西-東南東方向に張力軸を持つ横ずれ断層型(速報)であった。この地震により、大船渡(岩手県)と相馬(福島県)で0.1mの津波を観測した。

(省略)

--------------------------------------------------------------------------------

2011年6月の地震活動の評価についての補足説明

平成23年7月11日

地震調査委員会

1.

主な地震活動について

2011年6月の日本およびその周辺域におけるマグニチュード(M)別の地震の発生状況は以下のとおり。

M4.0以上およびM5.0以上の地震の発生は、それぞれ

276回(5月は377回)および28回(5月は37回)であった。また、

M6.0以上の地震の発生は4回で、2011年は6月までに99回発生している。

(参考) M4.0以上の月回数73回(1998-2007年の10年間の中央値)、

M5.0以上の月回数9回(1973-2007年の35年間の中央値)、

M6.0以上の月回数1.4回、年回数約17回(1924-2007年の84年間の平均値)

2010年6月以降2011年5月末までの間、主な地震活動として評価文に取り上げたものは次のものがあった。

- 福島県沖 2010年6月13日 M6.2(深さ約40km)

- 千葉県北東部 2010年7月23日 M5.0(深さ約35km)

- 新潟県上越地方 2010年10月3日 M4.7(深さ約20km)

- 宮古島近海 2010年10月4日 M6.4

- 父島近海 2010年12月22日 M7.4

- 三陸沖 2011年3月9日 M7.3

- 東北地方太平洋沖地震 2011年3月11日 M9.0(深さ約25km)

- 静岡県伊豆地方 2011年3月11日 M4.6(深さ約5km)

- 長野県・新潟県県境付近 2011年3月12日 M6.7(深さ約10km)

- 静岡県東部 2011年3月15日 M6.4(深さ約15km)

- 茨城県北部 2011年3月19日 M6.1(深さ約5km)

- 福島県浜通り 2011年3月23日 M6.0(深さ約10km)

- 茨城県南部 2011年3月24日 M4.8(深さ約50km)

- 秋田県内陸北部 2011年4月1日 M5.0(深さ約10km)

- 茨城県南部 2011年4月2日 M5.0(深さ約55km)

- 宮城県沖 2011年4月7日 M7.1(深さ約65km)

- 福島県浜通り 2011年4月11日 M7.0(深さ約5km)

- 長野県北部 2011年4月12日 M5.6(深さごく浅い)

- 千葉県東方沖 2011年4月12日 M6.4(深さ約25km)

- 茨城県南部 2011年4月16日 M5.9(深さ約80km)

- 長野県・新潟県県境付近 2011年4月17日 M4.9(深さ約10km)

- 秋田県内陸南部 2011年4月19日 M4.9(深さ約5km)

- 千葉県東方沖 2011年4月21日 M6.0(深さ約45km)

- 福島県浜通り 2011年5月6日 M5.2(深さ約5km)

(2)東北地方

「6月18日に福島県中通りの深さ約15kmでM4.6の地震が発生した。(以下、略)」:

この地震以外にも、福島県浜通りから茨城県北部の領域にかけてM4.0以上の地震が8回発生するなど、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の発生後から活発な地震活動が続いている。

-秋田県内陸南部と福島県会津では3月中旬からまとまった地震活動が見られている。

福島県浜通りから茨城県北部の地震活動

(3)東北地方太平洋沖地震に伴う地震活動及び地殻変動について

-3月11日に発生した平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の余震域では、個別に評価した地震以外にも、最大震度5弱を観測する地震が発生するなど、活発な地震活動が見られる。

今後も引き続き規模の大きな余震が発生する恐れがあり、強い揺れや高い津波に見舞われる可能性がある。また、引き続き東北地方から関東・中部地方の広い範囲で、余効変動と考えられる東向きの地殻変動が観測されている。

(4)関東・中部地方

「

6月30日に長野県中部の深さ約5kmでM5.4の地震が発生した。(以下、略)」:

この地震の発生後、同日08時21分にM5.1の地震が発生するなどのまとまった地震活動が見られている。今回の地震の震源の東側に

糸魚川-静岡構造線断層帯(牛伏寺断層を含む区間)が存在しており、余震の一部は牛伏寺断層の近傍で発生している。

「東海地方のGPS観測結果等には、

東海地震に直ちに結びつくような変化は観測されていない。」:

(なお、これは、6月27日に開催された定例の地震防災対策強化地域判定会における見解(参考参照)と同様である。)

(参考)最近の東海地域とその周辺の地震・地殻活動(平成23年6月27日気象庁地震火山部)

「現在のところ、東海地震に直ちに結びつくような変化は観測されていません。

1.地震活動の状況

静岡県中西部の地殻内では、全体的にみて、2005年中頃からやや活発な状態が続いています。

浜名湖周辺のフィリピン海プレート内では、引き続き地震の発生頻度のやや少ない状態が続いています。

その他の領域では概ね平常レベルです。

2.地殻変動の状況

全般的に注目すべき特別な変化は観測されていません。

GPS観測の結果では、御前崎の長期的な沈降傾向は継続しています。更に、傾斜計、ひずみ計等の観測結果を含めて総合的に判断すると、東海地震の想定震源域及びその周辺におけるフィリピン海プレートと陸のプレートとの固着状態の特段の変化を示すようなデータは、現在のところ得られていません。

なお、GPS観測の結果によると、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」による

余効変動が東海地域においてもみられています。」

(以下、省略)

引用:(平成23年7月11日)

地震調査研究推進本部地震調査委員会

2011年6月の地震活動の評価

○ 長野県中部地震 6/30

松本の地震 引き続き警戒必要 信濃毎日新聞 07月01日(金)

6月29日夜以降、松本などで続く一連の地震について、信大(信州大学)の地質や地殻変動の研究者は、直下型大地震の発生が予測される牛伏寺(ごふくじ)断層とは直接関係ないとみる。震源は、今春や2002年に松本市南部で起きた群発地震と同じで、今後同程度の地震が1週間ほど続くと推測している。

地殻変動が専門の角野(すみの)由夫・理学部教授(62)は「今回の地震は松本盆地の通常の活動の一環」と指摘する。松本盆地の中央部一帯では、震源が深さ5~10キロと比較的浅い地震が過去にもしばしば起き、マグニチュード(M)4程度の地震も10年に1度は発生。過去の地震では1週間~10日間にわたって活発な状態が続いており、「今回も1週間は続くとみられる」と話す。

松本平の断層に詳しい大塚勉・全学教育機構教授(55)は30日午前、松本市南部に入って被害を調査。今回は過去に松本市南部で起きた群発地震より規模が大きいため、未知の断層が動いた可能性もあるとの見方を示した。松本盆地中心部の被害については「盆地中心部は軟弱地盤が広がっている。その特性が揺れを大きくしたのではないか」とみている。

気象庁は30日、今回の震源は牛伏寺断層付近で、断層面が水平方向にずれる「横ずれ断層型」との見方を示した。政府の地震調査委員会は6月9日、東日本大震災で牛伏寺断層の地震発生確率が高まった可能性があるとの見方を示したが、同庁は「今回、同断層が動いたかは分からない」としている。

同調査委事務局の鈴木良典・文部科学省地震・防災研究課長は「牛伏寺断層が動けば規模はもっと大きいはず。今回は比較的小さな断層が動いた可能性が高い」と指摘。加えて「牛伏寺断層の地震はいつ起きてもおかしくない。引き続き備えを進めてほしい」としている。

○ 和歌山北部地震 7/5

別の機会に掲載します。

-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-

◆考察

※ 文字ばかりで、読みづらく、すみません。これらの公表資料から、どう読み取るか至難の業ですが、巨大地震の後に被害をもたらす大地震の発生は常識となっております。日本人が文字を得たときから、記されてる史書や古文書は有力な地震情報となっていますし、その資料が今、一番有力な地震予知の元になっているのが、地震学です。最新科学をもっても東日本大震災は予知や被害を最小にすることは出来ませんでした。

有史から語り継がれている、危機管理の伝え、教えが一番の防災手段となっている事に悲しい限りです。

それを「事故は有り得ない。今回は想定外」と押し通してきた、行政と東電は、反面教師の存在しかなりえない。

莫大な核事業(原発)費用にむらがった現代の「ソドムとゴモラ」でしょう。

せめて、全電力消失(冷却停止)いや、欠陥品と主張されているGE原発機設計から紐解いて現在の苦闘、放射能拡散の実体を記録し公表し、国内他の稼動原発、世界の原発、そして後世に残すことが、国と東電の絶対的使命であると考える。

何をもまして、復興・再建を優先させ、政争に明け暮れる事をやめ、罹災国民の救済を進めなくてはならない。

数年前から、活断層と地震に関連する記事を書いてきましたが、大震災の発生と、何もやらぬ国会と何も出来ぬ自分が辛い。

過日、原発水素爆発を防ぐ手段を中電は建屋屋上にドリルで穴を開ける。と答えた事に驚愕した。正気かっ!!と思わず叫んでしまった。

(筆者記)

☆地震情報・活断層情報は、

①震度、震央情報は、国土交通省気象庁ホームページ

http://www.jma.go.jp/jma/index.html

②中央防災会議公表情報は、内閣府防災ページ

http://www.bousai.go.jp/

③活断層情報は、独立行政法人 産業技術総合研究所 活断層・地震研究センター(AIST)

活断層データベース

http://riodb02.ibase.aist.go.jp/activefault/index.html

④活断層評価情報は、

地震調査研究推進本部事務局

(文部科学省研究開発局地震・防災研究課)

活断層の長期評価(位置図)

http://www.jishin.go.jp/main/p_hyoka02_danso.htm

⑤NIED 独立行政法人防災科学技術研究所

http://www.bosai.go.jp/

を参考にしてください。

---------------------------

住宅耐震診断・耐震補強工事:専門技術者

増改築リフォームの

「

リファインおおぐち」

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

NPO法人 住まいの構造改革推進協会・正会員(2-0603)

(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター・会員

NPO法人 東海耐震マイスター倶楽部・正会員

ウッドピタ工法協会(woodpita)会員・正規代理店

☆ 総合建設業・

㈱酒井建築

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

http://sakai-kenchiku.co.jp/

※

地震と耐震の総合ページ (ぜひご覧ください。)

http://sakai-kenchiku.co.jp/woodpita/index.htm

ウッドピタは矢作建設グループの耐震化外付け工法です。